ニュース

さくらインターネット、生成AI向けGPUクラウド「高火力」の取り組みについて説明

ティアフォーによる自動運転向けAIの開発での活用事例も

2025年8月27日 06:15

さくらインターネット株式会社は26日、生成AI向けクラウドサービス「高火力」の取り組みなどについて説明した。

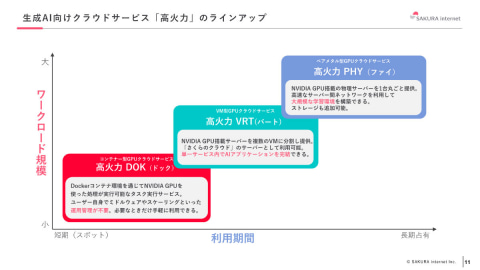

同社では2024年1月から、「高火力」の第1弾として、AIやディープラーニングに最適なGPUサーバーによるベアメタル型GPUクラウドサービス「高火PHY(ファイ)」の提供を開始。さらに、生成AIや機械学習に最適なGPUを低価格で提供するコンテナ型GPUクラウドサービス「高火力DOK(ドック)」と、AIモデルの学習のほか、リアルタイム実行に最適なGPUを搭載した仮想マシン型クラウドサービスの「高火力VRT(バート)」を提供している。社内では、これらを「高火力三兄弟」と呼んでいるという。

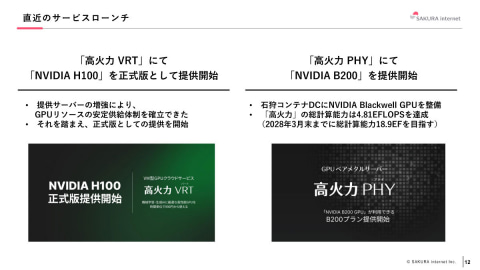

「高火力PHY」では、NVIDIA Hopper GPUを搭載した「H100プラン」および「H200プラン」に加えて、8月15日から、NVIDIA Blackwell GPUが利用できる「B200プラン」の提供を新たに開始。従来のプランと比較してグローバル回線を大幅に増強し、大規模モデルの持ち込みや環境移行を容易にするほか、初期構築および継続学習の効率を向上できるという。

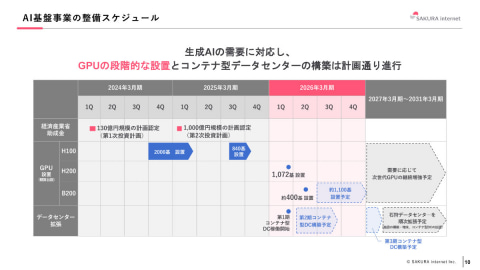

さくらインターネット 執行役員の霜田純氏は、「経済産業省の助成金により、2024年3月期の第1次投資計画と2025年3月期の第2次投資計画を行い、GPUの段階的な設置と、コンテナ型データセンターの構築を進めている」と説明。

第1次投資では2000基のH100を配備したのに続き、第2次投資として840基のH100を追加で設置したこと、さらに2025年度第1四半期にはH200を1072基設置したほか、第2四半期には約400基のB200を設置し、今年度中に約1100基を設置する予定であることを明らかにした。また、短期間でデータセンターを稼働させるためにコンテナ型データセンターによる展開を進めており、今後も増強を進めていくとした。

「高火力」の総計算能力は、現時点で4.81EFLOPS(エクサフロップス)を達成。2028年3月末までに、18.9EFLOPSの計算能力に拡大することを目指している。

霜田執行役員は、「想定より早く推論ニーズが急拡大している。このニーズに対しては、先行して準備をしてきた。だが、学習に対するニーズが減っているわけではない。学習したものをマネタイズする市場が生まれているととらえている。推論ニーズの拡大は、学習ニーズの意欲を刺激することになると見ている。多様な生成AI向けサービスを提供することで、さまざまなニーズに対応していく」と述べた。

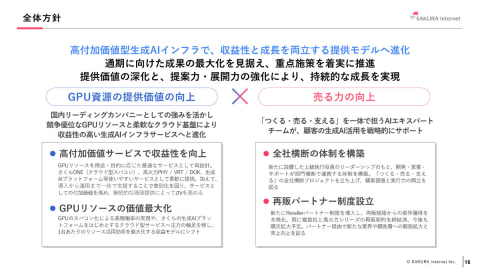

また今後の戦略として、「GPU資源の価値向上」「売る力の向上」を全体方針に掲げ、「GPUを量的に確保し、3つの高火力サービスを提供するとともに、推論用途に使用される『さくらの生成AIプラットフォーム』を提供。また、開発段階にある『さくらONE』によるスパコン型の計算資源の提供により、GPUの上に、付加価値を乗せる取り組みを推進している。これにより、多様なニーズに応える高付加価値サービスのラインアップを強化している」としたほか、「つくる、売る、支えるといった機能軸で、上級執行役員がリーダーシップを執る形で体制を強化した。また、これらが横連携することで売る力の向上を図っている。さらに、再販パートナー制度を確立し、 新たな業界や顧客層に販路を拡大していく」と述べた。

2025年5月から提供を開始している「さくらの生成AIプラットフォーム」は、生成AI活用向けクラウド型LLMの実行基盤であり、推論用途での利用を想定し、従量課金で提供。さまざまなLLMを利用できる環境を構築して、幅広いユースケースに対応していくという。

「さくらの生成AIプラットフォームは、国内のインターネット事業者として、国内で完結でき、機密性、即応性が高いという強みがある。サービス開始以降、多くの問い合わせをもらっている」とした。

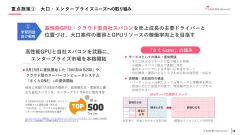

また「さくらONE」は、2025年6月に開催されたISC2025において、スパコンランキングであるTOP500の49位にランクイン。「さくらインターネットが持つ構築能力の強みを生かしながら、エンタープライズ市場を本格的に開拓できる」と述べた。

さらに2025年8月から、AIインフラ関連事業をAI事業推進室に集約。戦略、企画、開発、営業を一気通貫の体制とし、スピード感を持った事業展開の実現と、顧客起点のサービス開発、市場対応力の向上を図るという。

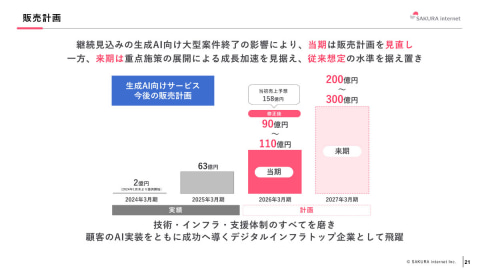

同社では、2026年3月期の第1四半期決算発表において、生成AI向けサービスの販売計画を、当初計画の158億円から、90~110億円へと大幅に下方修正している。

「継続見込みの生成AI向け大型案件が終了した影響により、販売計画を見直した。だが、計算資源を増強しており、世の中の需要はあると考えている。今後もしっかりとやっていく」とコメント。2027年3月期については、当初見通しの200~300億円の販売計画を据え置いている。

ティアフォーによる「高火力」の事例

一方、「高火力」の事例として、ティアフォーによる自動運転向けAIの開発での活用について説明した。

ティアフォーは、自動運転向けのAIを開発している企業で、オープンソースの自動運転ソフトウェア「Autoware」を基盤とし、開発する自動運転車や開発環境にインストール。さらに、安全性を高めたり、性能を高めたりするためのプロダクトの提供や、顧客との共同開発により、各社の取り組みと並走しながら自動運転を実現し、「自動運転の民主化」に取り組んでいるのが特徴だという。

開発運用プラットフォームの「Web.Auto」、自動運転ソフトウェアプラットフォームの「Pilot.Auto」、自動運転リファレンスプラットフォームの「Edge.Auto」を用意し、自動車メーカー、インテグレータ、運行管理事業者、テック企業などを対象に提供。バスやロボタクシー、自家用車、工場内での搬送車など、多種多様な用途に適用できる自動運転プラットフォームとして展開している。

これまでに38都道府県、97市町村で自動運転の実証実験を行っており、長野県塩尻市では、レベル4のドライバーレスによるバスの自動運転の実績もある。

同社では、自動運転で利用するAI技術の開発において、「高火力PHY」および「高火力VRT」を採用。自動運転におけるReference Perception Modelsにおいて、カメラやLiDARで周辺環境や物体を認識し、それらのデータを大量に学習することに活用しているという。また、スコープを広げたEnd-to-End AI Modelによって、より高度な判断を行うための学習を行っているという。

さらに、シミュレーションやデータを活用したテストが可能なAIモデルの開発に、高火力のインフラを利用し、自動運転の安全性を担保していることも紹介した。

ティアフォー アーキテクトの大里章人氏は、「GPUサーバーは、高価、高性能、大電力であることからスタートアップ企業にとっては、構築および運用のハードルが高い。だが、高火力を利用することで、オンプレミスでは数千万円かかるインフラ構築のコストを大幅に低減できること、契約開始から1日で立ち上げられるスピーディな導入を実現できること、高い拡張性を持っていることに加えて、マシン1台に対する高性能だけでなく、ネットワークやシステム構成など、さくらインターネットが持つノウハウも活用できるメリットもある。さらに、手厚いサポート体制を敷いており、ZoomやSlackなどを通じて、高頻度で会話ができる点もありがたい」などと述べた。

リソースを専有して利用したい、あるいは使用するリソースの見込みがあるニーズに対しては「高火力PHY」を活用。小規模な利用や柔軟な利用、パートナーとの共同開発の際などには「高火力VRT」を利用しているという。

今後は、国内外で利用されているEnd-to-End AIを類型化し、ニーズに合わせてハイブリッドに利用可能なフレームワークを設計する予定であるほか、さまざまなデータを収集し、それを協調・協力のもとに利用するCo-MLOpsを通じたデータ駆動型開発にも取り組み、自動運転AIの民主化に向けたグローバルプラットフォームの実現につなげる考えを示した。

「今後は、先端AI技術の活用による自動運転開発プラットフォーマーを目指す」と抱負を述べた。