イベント

NTT、2026年度中にPEC-2の光電融合デバイスの商用提供を開始へ 光量子コンピュータへの取り組みも説明

NTT R&Dフォーラム2025 島田明社長 基調講演レポート

2025年11月25日 06:15

NTT株式会社は、研究開発への最新の取り組みを公開する「NTT R&Dフォーラム2025」を、2025年11月19日~26日(22日~24日を除く)に開催。それにあわせて、NTTの島田明社長 CEOが、メディア関係者だけを対象にした基調講演を行った。

今年のNTT R&Dフォーラムのコンセプトは、「IOWN∴Quantum Leap」とし、IOWN 2.0による光コンピューティング技術や、NTT独自の生成AIであるtsuzumiの新バージョン、光量子コンピューティングなどの研究開発成果を展示している。

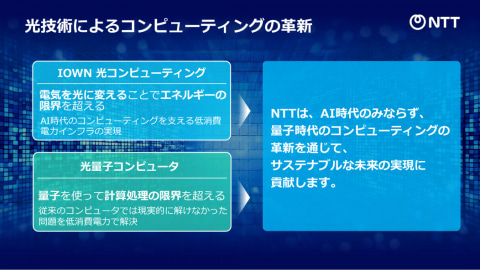

基調講演で、NTTの島田社長 CEOは、「光技術によるコンピューティングの革新~IOWN 2.0/3.0への進化、そして量子への飛躍~」と題して、IOWNによるコンピューティングへの取り組みと、光量子コンピュータについて説明した。

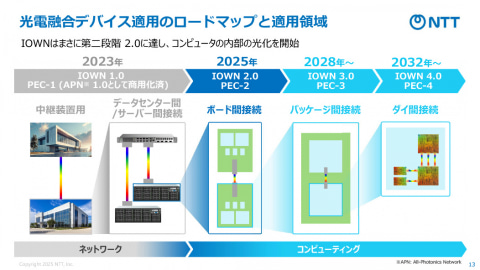

ひとつめのIOWNによる光コンピューティングの取り組みでは、IOWN 2.0(PEC-2)によるコンピュータ内部の光電融合デバイスの適用について触れた。

島田社長 CEOは、「コンピュータ内の通信は、電気の限界に達している。電気を光に変えることでエネルギーの限界を超えることができる。AI時代のコンピューティングを支える低消費電力インフラの実現する」と意欲をみせた。

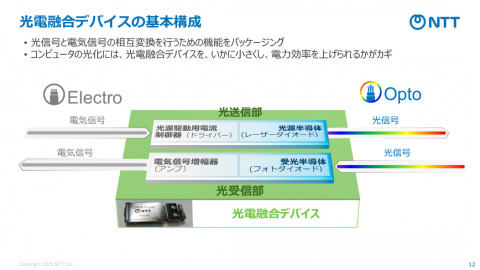

CPUやGPUなどのコンピュータの部品は、電気でしか動作しないものが多く、部品間は電気配線でつながり、大きな電力を必要としている。だが、部品間をつなぐ電気配線を光に変えることで消費電力を大幅に削減できる。それを実現するのが、光信号と電気信号を相互に変換する「光電融合デバイス」となる。

NTTが開発している「光電融合デバイス」は、小型化と効率性を両立しており、光配線から入る光信号を弱い電気に変換する「受光半導体」、それを増幅し読み取れる形で電気配線に送り出す「電気信号増幅器」、逆に電気配線から入る電気信号を光信号として送り出すための「光源駆動用電流増幅器」および「光源半導体」で構成する。

「コンピュータ内部を光化するためには、小さな部品ひとつひとつに光電融合デバイスを装着する必要がある。そのためにデバイスを小型化し、デバイスが余分な電力を消費しないように電力効率をあげることが重要になる。PEC-2(Photonics-Electronics Convergence-2)の光電融合デバイスにより、ボード間の接続を光配線に置き換えることができる」とした。

IOWN 2.0を実現する具体的な機器についても言及。2026年度中に、PEC-2の光電融合デバイスの商用提供を開始することを示した。

「光電融合デバイスは、幅20mm程度の小さなデバイスで光エンジンとも呼ぶ。これを16個内蔵した光電融合スイッチは、1秒間に102.4Tb/sの転送が可能になる。最新のGPU間の通信速度である14.4Tb/sに比べても7倍以上の大容量であり、AI処理にも十分な性能を発揮する。また、従来に比べて、8分の1の消費電力で動作でき、これを大阪・関西万博のNTTパビリオンで使用した実績がある」と述べた。

従来の光スイッチでは、光通信モジュールと、情報処理用のICチップの間の電気配線が約300mmと長く、消費電力が増大する大きな要因となっていた。光電融合スイッチでは、光エンジンと情報処理用ICチップを同一の台座上に集めて実装するため、情報処理部のすぐ近くまで光配線を引き込むことが可能になる。これにより、電気配線の距離を約10分の1となる30mmにまで短縮でき、消費電力を劇的に低減できる。

また、PEC-2の実現に向けては、NTTイノベーティブデバイスが、中核となる光エンジンとスイッチモジュールを設計および製造。BroadcomやAccton Technologyなどとのパートナーシップを確立して製品化することになる。

光エンジンの量産については、月間5000個の能力を持つ生産ラインを構築。需要にあわせて、3ラインにまで増強したり、夜間も生産したりすることで増産が可能になるという。また、光エンジンの組み立て実装や検査工程は、ロボットの導入などの先端技術の導入により自動化を図り、生産性向上を図ることも示した。

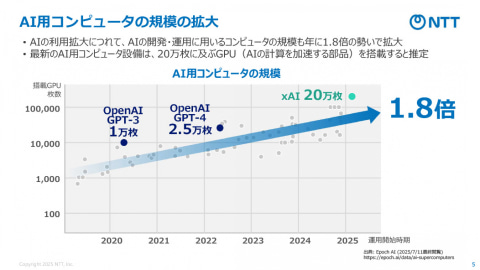

島田社長は、AIを取り巻くコンピューティング環境の市場拡大と、それに伴う課題について、次のように指摘した。

「AIはかつてない速度で社会に浸透しており、Facebookが1億ユーザーを獲得するのに54カ月かかったが、ChatGPTは公開からわずか2カ月で1億ユーザーを獲得した。世界のAI市場規模は2030年には1兆8000億ドル(約270兆円)に達すると予測されている。AIの開発や運用に用いられるコンピュータの規模も1年で1.8倍に拡大しており、イーロン・マスク氏のxAIで使用しているAI用コンピュータ設備では、20万枚のGPUを搭載するという。多数のGPUを用いたAI処理では、GPU間で頻繁に大量のデータの通信が発生しており、最新の機種では、ブルーレイディスク72枚分のデータを1秒で転送できる14.4Tb/sの速度に到達している」と語る。

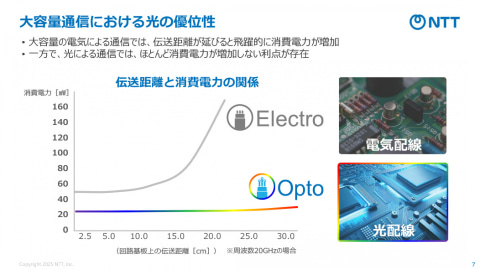

その上で、「大容量の電気による通信では、伝送距離が伸びると飛躍的に消費電力が増加するが、昨今の大容量化した通信では消費電力の影響が大きく、コンピュータ内の数十cmの短い配線でも大きな電力が生じる。光による通信では、伝送距離が伸びても、ほとんど消費電力が増加しない。また、これからのコンピュータでは、短い距離であっても消費電力が増えるため、そこにも光によるメリットが生まれる。コンピューティングの世界において、光の利点が生かせることになる」と述べた。

また、島田社長 CEOは、今後のIOWN 3.0(PEC-3)の取り組みについても言及した。

IOWN 3.0では、CPUやGPUのパッケージ間を光接続へと進化させたPEC-3と呼ぶ光電融合デバイスを用いて、パッケージから直接光で伝送する光I/Oによって、劇的な低消費電力を実現する。そのためには、光電融合デバイスを、より小型化することが必要であり、NTTでは、従来の光デバイスの構造を抜本的に変え、薄膜構造で開発する独自の手法を採用。パッケージに直付けできるほどの小型化を実現した「メンブレンデバイス」を開発することになるという。これは、指の上に乗る光チップレットであり、メンブレンデバイスを16個搭載した光電融合デバイスを実現できるという。

島田社長 CEOは、「2028年中には、光チップレットの商用サンプルを提供開始する予定である」としたほか、「2032年に実現するIOWN 4.0では、パッケージ内部のダイ間通信も光化する。これにより、電力効率を100分の1にすることができる。IOWNは、NTTの40年以上の光に関する研究開発の成果によるものである。光技術は、昔ながらの通信の世界から、コンピュータの世界に広がっていくことを理解してもらいたい」と語った。

一方、光量子コンピュータについては、従来方式の量子コンピュータに比べて、制約が少ない方式として、NTTが取り組んでいることを強調。東京大学の古澤研究室発のスタートアップ企業であるOptQCとの連携によって、光量子コンピュータの実用化に向けた取り組みを加速していることを示した。

島田社長 CEOは、「量子を使って従来の計算処理の限界を超えることができる。従来のコンピュータでは現実的に解けなかった問題を低消費電力で解決することができる」と述べた上で、「超伝導方式や中性原子方式、イオントラップ方式の量子コンピュータでは、極低温や真空などの条件があり、量子ビット数を増やそうとすると大掛かりな装置が必要になるという課題がある。だが、光量子コンピュータは、常温、常圧で動作し、省スペース化を図れるだけでなく、高速化、省電力、低投資といった点でもメリットがある。圧倒的なスケーラビリティを実現し、しかも、他方式の10分の1~100分の1の消費電力で実現できる」と述べた。

NTTでは、長年研究してきた光技術を量子光源に応用。2024年には、OptQCおよび理化学研究所などとともに、インターネットから利用可能な光量子コンピュータを実現している。

「NTTの量子光源は、非常に良質な量子の性質を持つ光を生成可能であり、歩留まりが良いため、さらなるスケーラビリティの向上に寄与できる。ここには、NTTが培ってきた光増幅技術や、光の性質を変化させる技術が貢献している」とした。

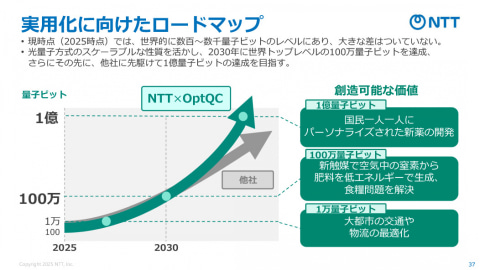

NTTでは、OptQCとの連携によって、光量子コンピュータの実用化に向けた取り組みを加速。NTTが持つ量子光源、波長多重などの光通信技術の応用と、OptQCが持つ光量子コンピュータ技術を組み合わせることで、スケーラブルで信頼性の高い世界トップレベルの光量子コンピュータの実現を目指す考えを示した。

NTTの島田社長 CEOは、「光量子方式のスケーラブルな性質を生かし、2030年には世界トップレベルの100万量子ビットを達成し、その先では、他社に先駆けて1億量子ビットの達成を目指す」と述べた。

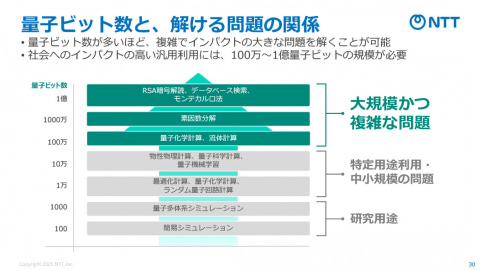

また、島田社長 CEOは、量子コンピュータが求められている背景について説明。「量子力学を情報処理に応用することで、従来の計算機よりも圧倒的に複雑な問題を解けるのが特徴である。現実の世界には、大きな社会的メリットがあるにもかかわらず、従来のコンピュータの計算処理能力の限界によって、実現できなかったことが存在している。量子コンピュータによって、圧倒的に計算処理効率が向上することで、大都市の交通および物流の最適化、新触媒で肥料を空気中の成分から効率的に合成し、食糧問題を解決したり、一人ひとりにパーソナライズされた創薬の実現が可能になったりする」と述べた。

その上で、「量子コンピュータは、各量子ビットを0と1の2つの状態を同時に表せるため、量子ビット数を増やすと、指数関数的に多くの状態を表現できる特徴を持つ。量子ビット数が多いほど、複雑でインパクトの大きな問題を解くことが可能になる。だが、1000量子ビット以下では、研究用途に限定される。10万量子ビットになると、中小規模の問題が解けるようになる。創薬や気象予測、暗号解読などの社会インパクトが大きな使い方をするには、100万量子ビットから1億量子ビットが必要になる。近年では、半導体技術の進歩や投資の拡大により、量子ビットの拡大ペースは速くなっているが、実用化レベルとなる10万量子ビットの実現にはまだ遠い。光量子方式のスケーラブルな性質を生かし、他社に先駆けて実用レベルに到達したい」と語った。

基調講演の最後に、NTTの島田社長 CEOは、「NTTは光の技術を用いて、エネルギーの限界や計算処理の限界を打ち破り、コンピューティングの革新を実現する。世界は、AIの進展によって、かつてない変革の時期を迎えているが、NTTはAI時代を支えるインフラを提供するだけでなく、量子時代のコンピューティングの革新を通じて、サステナブルな未来の実現に貢献する」と語り、講演を締めくくった。