イベント

リリース数カ月で利用率70%──キリンの生成AI浸透、成功の方程式とは

「生成AI Day 2025」より、キリンホールディングス DX戦略推進室長の野々村 俊介氏

2025年11月25日 09:00

新入社員が講師、500名が自主的にアンバサダーに――。キリンホールディングスで今、生成AI活用の熱が組織全体に広がっている。その背景にあるのは、緻密に設計された「浸透の方程式」だ。「生成AI Day 2025」(主催:インプレス、2025年9月18日)でキリンホールディングス DX戦略推進室長 野々村 俊介氏が語ったキリンの生成AI戦略の全貌を紹介する。

2025年5月、キリンホールディングスが国内従業員約1万5,000人に展開した生成AIツール「Buddy AI」。全社リリースからわずか数カ月で、毎月1回以上使用するアクティブユーザー率は70%に達した。「Buddy AIの登場によって、社員全員の業務で生成AIツールを使おうという求心力のようなものが生まれた」――キリンホールディングス DX戦略推進室長 野々村 俊介氏は社内の状況をこう分析した。

多くの企業が生成AIの導入に苦戦する中、なぜキリンは短期間でこれほどの浸透率を達成できたのか。そこには「戦略」「ツール」「文化醸成」という3つの要素を組み合わせた独自のアプローチがあった。

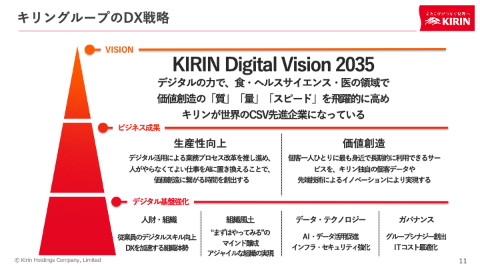

明確な戦略目標──生産性向上と価値創造

キリンの生成AI活用は、明確な戦略のもとに設計されている。2024年に策定したDX戦略長期ビジョン「KIRIN Digital Vision 2035」では、目指すビジネス成果として「生産性向上」と「価値創造」の2つを掲げた。

生成AIの活用においてもこれらを念頭に、当面の目的を「少人数でも持続可能な業務プロセスを再構築すること」と定義している。野々村氏は「AIに渡せる業務は積極的に渡していき、創出される時間を価値創造のためのリソースにつなげる」ことを目指していると語った。

使いやすさを追求した「Buddy AI」

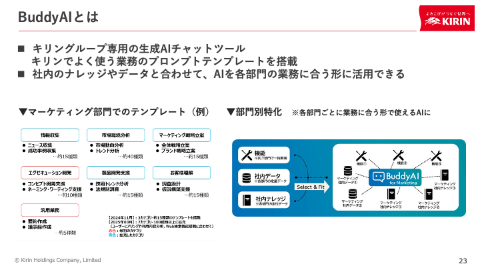

こうした目標を達成するため、キリンがグループ全体に展開したのが生成AIチャットツール「Buddy AI」だ。

従業員の「相棒(Buddy)」として設計されたこのツールの最大の特徴は、業務でよく使う内容をテンプレート化した「プロンプトテンプレート」が豊富に用意されている点である。これによって、ユーザーはテンプレートを選ぶだけでAIに適切な指示を与えられる。現在、マーケティング部門向けテンプレートだけで100種類を超えるという。野々村氏は「AIを使うハードルを下げて、より活用しやすくすることを目指している」と語る。

さらに、各部門が独自のデータやナレッジをBuddy AIに容易に組み込める仕組みも用意しており、キリン独自の知識を活用できるようにアップデートを重ねている。

Buddy AIの導入は段階的に進められた。2024年11月、まずマーケティング部門400名を対象に先行展開。利用促進策や機能改善をトライアル&エラーで繰り返し、得られた学びを生かして、2025年5月に国内従業員約1万5,000人に展開した。

キリンでは、このシステムによって年間31万時間の生産性向上を見込んでいる。

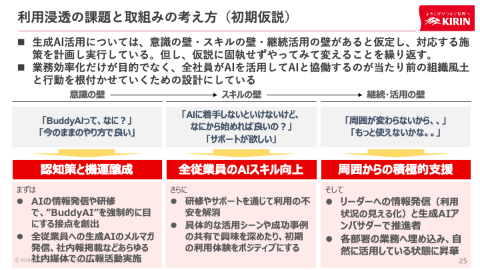

「本気感」を伝える浸透施策

野々村氏はBuddy AIの導入にあたって「全社員がAIを活用し、AIと協働するのが当たり前という組織風土にして、実際に行動に根付かせていくこと」を重視したと語る。実際、Buddy AIは、全社展開からわずか数カ月でアクティブユーザー率70%という高い浸透率を達成した。この数字を支えたのは、綿密に設計された浸透施策だ。

まず、AI普及の課題を「意識の壁」「スキルの壁」「継続・活用の壁」の3つと仮定し、これらの壁を乗り越えるため、「できることはすべてやる」という覚悟のもと、多面的な浸透施策を展開した。

国内従業員約1万5,000名へのeラーニング研修(受講率94~97%)、経営層によるたび重なるメッセージの発信、社内イベント「DXフェス」の開催、活用事例を毎週配信するメールマガジン、各部の月例集会での対面説明など、様々な施策を行い、ユーザーから上がってきたBuddy AIへの改善要望や意見は、すぐに機能アップデートに生かすことを徹底した。

フルチャネルで複数の浸透施策を並行展開することで、従業員は社内の様々な場面でBuddy AIに関する情報に触れることになった。こうした取り組みの徹底ぶりに、野々村氏のもとには「今回は本気なんですね」との声も届いたという。

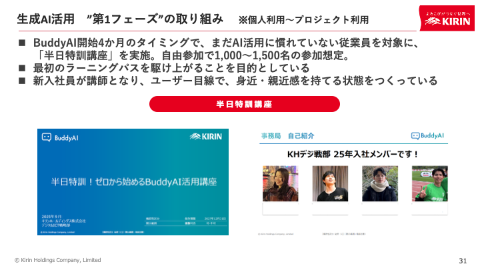

新入社員が講師を務める「半日特訓講座」

取り組みの中でも特にユニークなのが、2025年9月に開始した「半日特訓講座」だ。生成AIの普及に伴って、使う人/使わない人の二極化が顕在化してきたため企画された、半日でゼロから一気にスキルアップを目指す講座である。

この講座の最大の特徴は、講師が新入社員であることだ。従来の研修は外部パートナーや社内のスペシャリストが講師を務めることが多かったが、この講座ではあえて「参加者の目線で研修を設計して、親近感を持ってもらいたい」(野々村氏)との考えから、デジタル部門の新入社員に講師を任せた。

結果は想定以上だった。「新入社員がやっています」ということで参加ハードルが下がり、当日も「みんなで講師をサポートする」空気感が醸成されたという。さらに、参加者の中には管理職やリーダークラスも多く、講座終了後に積極的に口コミを広げてくれた。全4回の開催予定で、最終的には1,500名程度が参加する見込みだ。

自発的な動きと各領域への広がり

浸透施策の効果は、従業員の自発的な動きとしても現れ始めている。2025年7月、各部門でAI活用を推進し、事例やナレッジを共有する「生成AIアンバサダー(Budicle)」を募集したところ、約500名の従業員が手を挙げた。アンバサダーたちは、8月の1か月間で、100件以上のAI活用事例やナレッジを投稿し、部門ごとの勉強会を自主的に開催するなど、積極的に活動しているという。

こうした動きは、組織全体にAI活用の機運を生み出している。野々村氏は「まだまだ道半ばだが、一つ一つの取り組みへのトライが有機的につながって、少しずつ社内の良い機運が作れている。社員が『まずやってみようかな』と思える状況や、『みんなで学ぼう』という空気感が生み出せているのではないか」と語る。

生成AI活用は現場だけでなく経営層にも広がっている。その象徴が、AI役員「CoreMate」だ。過去の経営会議データから独自の12名の役員の人格をモデル化したこのAIは、「会議内容と膨大な資料や議事録を紐付けて瞬時に分析し、論点を網羅的に出したり、優先順位付けしたりする」(野々村氏)。経営の意思決定の質とスピードを高める狙いだ。

マーケティング部門では顧客理解を深めるRAGを導入、営業部門では商談準備を支援する「壁打ちAI」を展開するなど、各領域での生成AI活用も進む。サプライチェーンでは、カメラシステムによる効率化で年間1,000時間以上の工数を削減するなど、生成AI以外でのAI活用も加速している。

「人×デジタル」で価値創造を実現する

キリンは、2035年を見据えた長期ロードマップも描いている。現在は主に個人レベルで生成AIを利用している段階だが、次第にプロジェクトレベル、組織レベルへと発展させ、最終的には全従業員の業務にシームレスにAIが入り込み、セミオートメーション化された世界を目指している。

「キリングループが目指すビジョンは、デジタルの力で加速できると信じています。ただ、誤解してほしくないのは、その可能性を実現する主体は『人』だということです」。この野々村氏の発言どおり、キリングループでは、デジタル技術を単なる人間の代替ではなく、人間の力をより引き出すためのものと考えているという。「Buddy AI」の名称にも、その思いがしっかり込められている。「人が本来持つ力を発揮するためにAIを使っていけば、価値創造の実現につながるはず」と野々村氏は力強く語り、講演を締めくくった。

利用率70%という数字は、ゴールではなくスタート地点だ。戦略にもとづいたキリンの生成AI導入の成功は、生成AI活用が単なるツール導入ではなく、組織変革そのものであることを示している。