ニュース

パナソニック コネクトが国内物流ソリューション事業を強化へ、「業務フローの標準化」など3本柱で展開

グループ会社Blue Yonder、Zetesの知見を活用

2025年6月23日 06:00

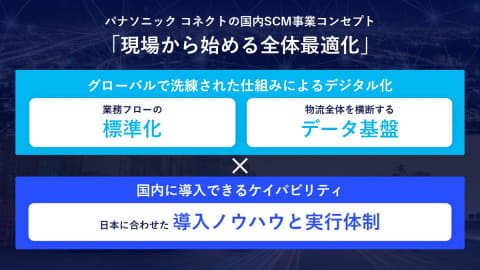

パナソニック コネクト株式会社は20日、国内物流ソリューション事業を強化する方針を示した。グループ会社であるBlue YonderおよびZetesの知見を活用しながら、国内において、「業務フローの標準化」、「物流全体を横断するデータ基盤」、「日本に合わせた導入ノウハウと実行体制」の確立に取り組む方針を打ち出した。2030年度までに、国内50社を対象に物流ソリューションを導入する計画だ。日本におけるBlue Yonder事業の拡大に本格的に取り組むことになる。

パナソニック コネクト 執行役員 シニア・ヴァイス・プレジデント兼現場ソリューションカンパニー プレジデントの奥村康彦氏は、「Blue YonderおよびZetesのグループ化により、グローバルレベルの先進的事例のノウハウを実績的に学んできた。日本の現場を深く理解しているパナソニック コネクトだからこそ、これを日本のお客さまに、どう導入すればいいのかがわかる。日本とグローバルのギャップをとらえ、それを克服できるのがパナソニック コネクトの強みになる。現場から始める全体最適化によって、日本の企業のSCMを変革していく」との方針を示した。

また、パナソニック コネクト 現場ソリューションカンパニー シニア・ヴァイス・プレジデント兼現場サプライチェーン本部マネージングダイレクターの山名義範氏は、「国内物流を担う人材の不足が深刻化しており、2030年には、求められる輸送力に対して、34%不足するとの試算があるが、これを解決するためには、物流プロセスの生産性を1.5倍にする必要がある。経験則に頼った属人的な運用をと、紙や手作業でデータをつながざるを得ない個別システムの乱立といった課題を解決するために、業務フローの標準化、物流全体を横断するデータ基盤を構築することが大切である。グローバルの考え方を取り入れつつ、現場の柔軟性や対応力といった日本の強みを生かして、持続可能な物流を実現する。約2年間をかけて、Blue Yonderの実行領域の人材を育成し、体制、能力が備わってきた。日本で攻めていける段階に入った」と異口同音に語った。

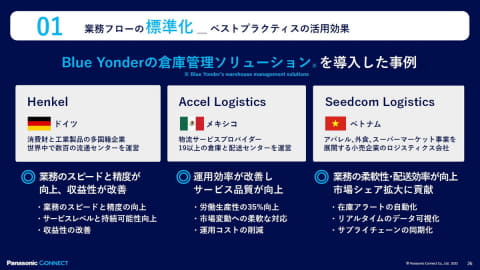

「業務フローの標準化」では、物流の最適な業務フローを実現するベストプラクティス(成功事例)をソリューションとして提供。一貫性を保ち、全体効率を向上させる提案を行うという。

例えば、倉庫管理の場合、優先して出荷する荷物が発生した場合、従来は、人が作業順序を判断し、さまざまな作業エリアに電話や口頭で伝達していたため、連携が取りにくく、生産が上がらないという課題があった。だが、ベストプラクティスを反映したソリューションでは、作業の優先度をシステムが判断。作業者のスキルや移動距離を考慮して、タスクを自動的に割り当て、作業指示を出すことができる。データが一元管理されているため、スムーズな指示が可能だ。

パナソニック コネクト 現場ソリューションカンパニー 現場サプライチェーン本部SCM事業センター ダイレクターの小笠原隆志氏は、「Blue YonderやZetesは、世界中の多くの国で、長年に渡り事業展開してきた実績をもとに、業務フローの成功事例を蓄積している。これをソリューションとして提供することになる。ソフトウェアが定義する最適なフローに従うことで標準化した環境で業務を進めることができ、全体効率を向上させることができる」とした。

ドイツのHenkelでは、業務フローを標準化したBlue Yonderの倉庫管理ソリューションを導入した結果、業務のスピードと精度が向上し収益性が改善。メキシコのAccel Logisticsでは、労働生産性が35%向上し、倉庫や配送センターの運用効率が大幅に改善したほか、顧客へのサービス品質も向上したという。また、ベトナムのSeedcom Logisticsでは、業務の柔軟性と配送効率が向上し市場シェアの拡大に貢献したと、効果を説明した。

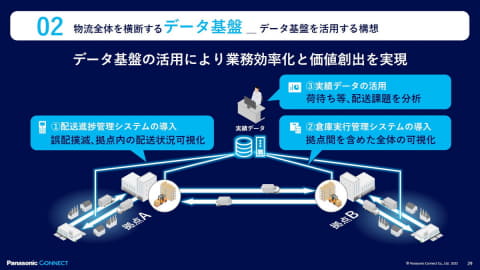

2つめの「物流全体を横断するデータ基盤」については、倉庫や輸配送といった物流業務全体を横断的、包括的にサポートする物流ソリューション群を幅広く用意。人員計画、倉庫管理、在庫管理、配送計画、運行管理、配送進捗管理、返品管理までをカバーしていることを示しながら、「これらが同一の基盤上でつながっており、データをシームレスに連携できるように設計しているのが特徴である」と説明。

配送進捗管理システムの導入により、誤配を撲滅したり、拠点内の配送状況をリアルタイムで可視化したりできるほか、倉庫実行管理システムの導入によって、倉庫内の業務をデジタル化して、拠点間を含めた全体の可視化を実現。作業進捗をトレースできるシステムを段階的に構築できるようになるとした。

また、実績データの活用によって、荷待ちなどの配送課題を分析し、荷主との賃金交渉にも活用できる例も示した。「データ基盤の活用によって、業務効率化と価値創出を実現できる」とも述べている。

冷凍冷蔵品の貨物輸送を行う福岡運輸では、2023年に配送進捗管理システムを導入。集配作業をリアルタイムで可視化し、作業進捗も把握することで、荷主からの問い合わせ対応時間を月1150時間減少し、ドライバー間や配車管理者への対応時間は月2760時間削減できたという。なお、福岡運輸では、2025年5月には、Zetesの倉庫運用管理システムを新たに導入している。

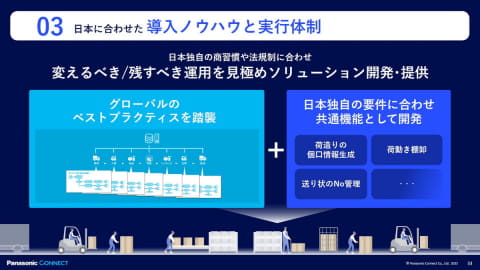

3つめの「日本に合わせた導入ノウハウと実行体制」としては、日本独自の商習慣や法規制に合わせたソリューションの開発や展開に取り組むという。

「グローバルのベストプラクティスを導入する際に、どうしても日本固有の商習慣などに、はまらないことがある。荷造りの個口情報生成、荷動き棚卸し、送り状のナンバー管理などは海外にはなく、日本で歴史的に培われてきた慣習である。だが、どうしても変えられない慣習がある一方で、効率性といった観点から、変えた方がいい慣習もある」と指摘。

「パナソニック コネクトは、グローバルと国内のどちらも深く理解している。日本独自の商習慣や法規制に合わせて、変えるべき運用と、残すべき運用を見極めて、ソリューション開発することができる。変えるべき運用はグローバルのベストプラクティスを踏襲し、残すべき運用はソフトウェアを拡張し、必要な機能を追加することで、日本の物流現場に、無理なく、効率的な運用を提案できるようになる」と述べた。

パナソニック コネクトでは、約700人が在籍する国内SCM専門チームを2024年度に発足。プロダクトマネジメントやコンサルティング、営業、フィールドエンジニア、カスタマーサクセス、CoEなどのメンバーで構成しているという。「SEが半分、営業が20%、商品企画が30%という構成であり、グローバルでの導入を経験したメンバーも在籍している。チームが一体となってトータルでサポートできる体制が整っている」と自信をみせた。

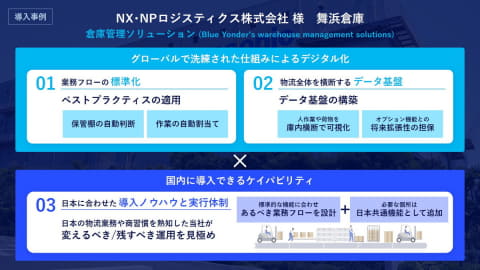

NX・NPロジスティクスの舞浜倉庫では、日本で初めてとなるBlue Yonderの倉庫管理ソリューション(WMS)を導入。ベストプラクティスを反映したシステムを、日本の倉庫向けにローカライズしたソリューションとして、2025年秋に稼働を予定しているという。全体で約1.2倍の生産性向上を目指すほか、モデルケース化して横展開を図る考えも示した。

同倉庫は、パナソニック製品に関する物流倉庫でもあり、グローバルに洗練された仕組みによるデジタル化と、国内に導入できるケイパビリティの導入に、両者が共同で取り組んでいるという。

実行領域のベストプラクティスの適用により、保管棚の選定を自動で行い、フォークリフトによる移動作業も自動割り当てを実施することで、入庫作業の生産性を1.4倍に拡張できると見込んでいるほか、データ基盤の活用によって、人の作業状況や荷物の状態を庫内横断で可視化し、作業割り当てを自動的に実施。WLM(倉庫労務管理)ソリューションとの連動により、シフトの人員計画や生産性の可視化、分析などを行う。また、将来的な機能拡張にも対応し、段階的に倉庫運用のレベルアップを実現できる。

また、日本の商習慣への対応としては、先に触れた日本固有の荷造りの個口情報生成、荷動き棚卸し、送り状のナンバー管理の3点を残すべき運用と判断し、追加したことも明らかにしている。

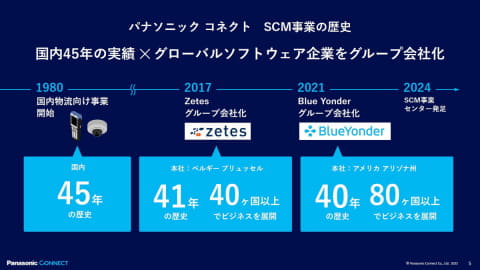

なおパナソニックグループでは、1980年から大手物流事業者向けのハンディターミナルの受託開発をスタート。国内物流向け事業では45年の歴史を持つ。倉庫のセキュリティカメラ、画像解析による改善コンサルティングなどを提供。2017年には41年の歴史を持つZetes、2021年には40年の歴史を持つBlue Yonderを買収し、関連ソフトウェア事業の強化とともに、グローバルに広がる顧客基盤を獲得してきた。

奥村氏は、「Blue Yonderの開発拠点であるインドや、最大の市場である米国に人材を派遣し、プロジェクトを共同で推進したほか、Blue Yonderのヤード・マネジメント・ソリューションの共同開発などにより、SCMに関するナレッジを獲得した。また、2025年2月からは、データコラボレーションプラットフォームであるZetesZeusの国内提供を開始したほか、2024年には現場ソリューションカンパニーのなかにSCM事業センターを新設し、国内でSCMに注力する体制がいよいよ整ってきた」と説明。「まずは、実行領域の最前線である物流の現場にフォーカスしていくことになる」と述べた。

SCMは、生産計画や需要予測などサプライチェーン全体を網羅する「計画領域」と、輸送や倉庫の現場オペレーションの管理などを行う「実行領域」で構成され、グローバル企業の多くは、サプライチェーンの全体最適を目指し、データでつながり、リアルタイムに的確な意思決定が可能な状態を構築している。だが、日本におけるサプライチェーンの現状は、歴史的に現場で働く人の知恵や工夫で支えられており、結果として、属人化や個別最適につながり、デジタル化の大きな壁になり、AIの活用ができないという状況を生んでいる。

奥村氏は、「AIをフル活用している海外勢と競争するには、まずは現場のデジタル化に着手する必要がある。サプライチェーン全体のなかでも、特に、物流業界はアナログの運用が残り、最適化に向けた整備が不十分である」と指摘しながら、「倉庫と輸配送のそれぞれの現場における業務のデジタル化から進め、そのデータをつなげて、ひとつの拠点のモノの流れが見えるようになる。これを複数の拠点や企業間に広げることで、物流全体の流れが見えるようになる。このデータを製造、流通ともつなげることで、サプライチェーン全体の最適化を目指す。同じ課題を持つ企業とともに、SCMの変革に取り組んでいく」と語った。