ニュース

Gen-AX、コンタクトセンター向けAI音声ソリューション「X-Ghost」を正式提供開始

2025年11月11日 13:00

ソフトバンクグループのGen-AX(ジェナックス)株式会社は10日、コールセンター向けAI音声対応ソリューション「X-Ghost(クロスゴースト)」の正式提供を開始した。三井住友カード株式会社との実証を経て、問い合わせてきた顧客との音声対話を行うAIソリューションとして提供する。

導入にあたっては事前にコンサルティングなどが必要となることから、「現時点では料金表を用意する形ではなく、ソフトバンク法人営業部による個別見積もりとなる。1000席以上の大規模コールセンターを運営しているところが最初のターゲットとなる」(Gen-AX 代表取締役社長 CEOの砂金信一郎氏)という。

Gen-AXは、ソフトバンク株式会社が100%出資した、生成AIを活用したSaaSおよびコンサルティング業務を手掛ける企業。今回、コールセンター向けAI音声対応ソリューションであるX-Ghostを正式リリースした背景を、砂金CEOは次のように説明する。

「我々が手掛けるAIソリューションに対しては、コンタクトセンター以外にも利用できるのではないか?という問い合わせも多数いただいている。だが、今回、あえてコールセンター向けとしたのは、日本では正社員を削減することは難しいが、外部への委託比率が高いコールセンターであれば、人員削減などにより収益改善につながりやすいためだ。また、コールセンター業務に関するデータが社内に蓄積されていることから、AIエージェントの構築につながる学習データが多数存在している。この2点の要因から、当初はコールセンター向けにフォーカスし、その後、他分野への利用を考えていきたい」。

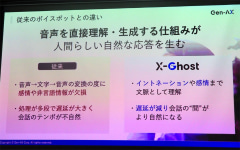

正式提供を始めたX-Ghostは、1)人間らしい自然な音声対応、2)企業のコールセンターに適した、安全な会話を成立させる技術、3)効率的な導入の仕組み――という3つの特徴を持っている。従来のAIによる音声応答とは異なり、人間が質問を遮った場合や、さまざまな質問にも応対可能など、AIと会話していることを感じさせない応答が特徴だ。

1)の自然な音声対応を実現するのは、音声から音声を直接生成するマルチモーダルLLM「Speech-to-Speechモデル」。Gen-AX CTOの木田祐介氏は、「LLMは、テキストを入力するとテキストを出力するというモデルになる。Speech-to-Speechのモデルは、LLMを拡張したもので、音声から音声を直接生成するマルチモーダル型のLLMの一種。OpenAIのgpt-realtimeというモデルを使い、プロダクトに取り入れていることが、X-Ghost最大の特徴になっている」と説明する。

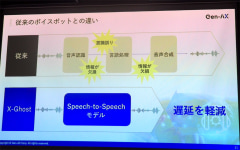

また、「従来のボイスボットは、音声を認識して言語処理を行い、音声合成して返すというバケツリレーのように異なる技術をリレーして成立させていた。そのため、情報の欠損、認識の誤り、さらに応答の遅延が起こりやすい構造となっていた。それに対しSpeech-to-Speechモデルは、ボイスボットと近しいことを行っているものの、音声エンコーダ、特徴変換であるブリッジ、LLM、音声デコーダをニューラルネットワーク内で一体化することで、情報が落ちない。構成もシンプルで、人間らしい自然な会話を実現している」と、そのメリットを強調した。

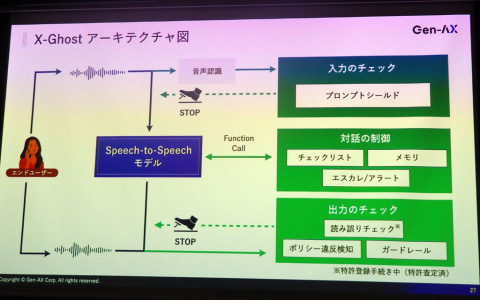

2)のコールセンターに適した安全な会話を成立させるためには、Speech-to-Speechの中に危険な会話を制御する仕組みを取り入れている。木田CTOはこれについて、「会話の裏側には、入力のチェック、対話の制御、出力のチェックという3つのチェック機構を走らせている。入力チェックではユーザーが発話した内容をチェックし、危険な内容の有無、モデルから情報を引き出そうとしていないかなどをチェックする。ここで危険な内容だと判断した場合には、プロンプトシールドがブレーキをかけ、会話を中断させる。このため、会話の遮断、固定メッセージを流して電話を切るといったアクションを取ることが可能。出力については、ChatGPTでもよくあるガードレールや、事前に『こういう内容は言わない』というポリシーを定義し、設定しておくことで、そこに違反していないのかチェックを行う」とした。

導入にあたっては、Gen-AXが提供するテンプレートに沿ってその企業のコールセンターに適したシナリオ作りを進め、変更があった場合にも対応していく。

顧客にX-Ghostを販売するソフトバンクでは、「最近、法人向けAIのアセットを各種発表しているが、こうしたサービスのリリースだけではなく、お客さまの活用に向けた伴走支援をトータルで行う体制を持っていることが、当社の特徴となっている」(ソフトバンク 執行役員 法人第一営業本部 本部長の長野雅史氏)とする。

現時点で大手金融機関を中心に、10社以上の案件が進行しているという。

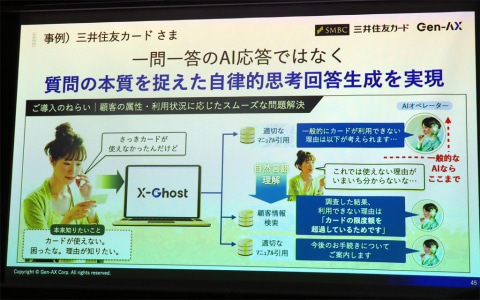

なお、正式リリース前のテスト導入先となったのが三井住友カードと日本航空(JAL)の2社。三井住友カードでは、顧客の属性や利用状況に応じた回答を行うことで、より質問の本質をとらえたAIによる応答を目指した。AIであれば24時間365日の応対が可能で、なおかつ従来のAIのように、問い合わせをした顧客が「問題が解決しない」と感じてしまうケースを減らすことを狙っている。2028年度には業務量の70%をAIが代替することを目指しているという。

一方の日本航空では、電話で問い合わせをした顧客を待たせることなく、スムーズに応対することを目指してテスト導入を実施した。従来の自動音声ガイダンスを代替することで、顧客満足度向上を目指している。

「ソフトバンクのスコープでは、コンタクトセンターだけではなく、例えば社内の応答照会領域などもあり、グローバルで2兆円規模のマーケットを狙っている。最初に手掛けるコンタクトセンターは、お客さまとの重要な接点であり、お客さまが本業に集中できる環境作りを当社が支援していきたいと考えている」(ソフトバンクの長野執行役員)。

なお、導入にあたっては事前コンサルティングなどが必要となることから、「現時点では1000席以上のコールセンターを運営する事業者、大手企業がターゲットとなる。価格は個別相談となっているが、従来のコールセンターよりもコストを下げられる価格にしていくことができるのではないか」(砂金CEO)と説明している。