ニュース

IBM、AI時代に向けたメインフレーム「IBM z17」を発表 AI推論処理性能を50%向上

2025年4月10日 06:15

日本アイ・ビー・エム株式会社(日本IBM)は9日、次世代メインフレーム「IBM z17」を発表した。6月18日から出荷を開始する予定だ。

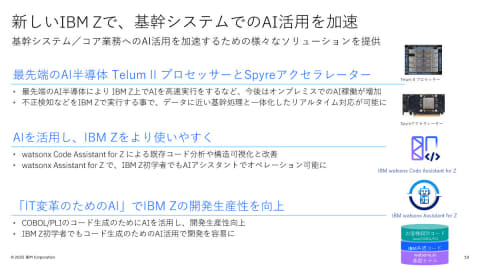

AI時代に向けて完全設計した初めてのメインフレーム製品と位置づけ、5nmプロセスによるIBM Telum IIプロセッサを搭載。AIの新たなワークロードに対応するように設計されており、250以上のAIユースケースに対応できるという。

日本IBM IBMフェロー 執行役員 コンサルティング事業本部 最高技術責任者の二上哲也氏は、「基幹システムやコア業務では、AIの活用が進んでいないという指摘がある。だが、基幹システムやコア業務にこそ、AIを活用する必要がある。IBM z17は、その課題を解消することできる、AIで武装したメインフレームになる」と位置づけた。

IBM z17は、IBM Telum IIプロセッサによる進化だけでなく、同プロセッサに内蔵した第2世代のオンチップAIアクセラレータによって、計算能力を約11%向上。キャッシュメモリの容量を40%増加し、IBM z16と比較して1.5倍となる、1日あたり4500億回以上の推論処理を実現。各推論リクエストの応答時間は1000分の1秒を達成しているという。また、米国商務省標準化技術研究所(NIST)の耐量子暗号標準にも対応している。

日本IBM メインフレーム事業部 アドバイザリーテクニカルスペシャリストの竹吉俊輔氏は、「第2世代オンチップAIアクセラレータは、LLM向けの計算プリミティブのサポートを行い、量子化と行列演算の向上とAI処理の向上を実現している。8つのAIプロセッサを活用したインテリジェントルーティングにより、大規模AIモデルでも効率的な処理が行える」と説明した。

また、2025年第4四半期に提供を予定しているIBM Spyreアクセラレータは、システムに含まれる企業データを活用し、アシスタント実行を含む生成AI機能をメインフレームに導入するために特別に設計されたもの。Telum IIプロセッサを補完して追加のAIコンピューティング機能を実現する。PCIeカードを介して提供され、マルチモデルAIのサポートに最適化した環境を構築できるという。

「75Wの消費電力で300TOPS以上の能力を持ち、1枚のカードあたり、32個の生成AIに対応したコアを搭載している。また、1筐体あたり最大48個のカードを搭載でき、拡張性にも優れている。消費電力が低く、環境フットプリントの削減を目指す企業にとっても有効なものになる」とした。

日本IBM執行役員 テクノロジー事業本部メインフレーム事業部長の渡辺卓也氏は、「メインフレームは、これからもデジタル変革の中枢を担っている製品となる。IBM z17は、5年以上に渡る設計と開発の集大成であり、300以上の特許を取得している。また、100社以上の世界中のお客さまとの共創により、必要とされる機能を実装したメインフレームになっている」と語る。

2024年10月に、IBM Institute for Business Value(IBV)が実施した調査によると、メインフレームは世界のトランザクションワークロードの70%を処理しており、経営層の78%がメインフレームベースのアプリケーションはデジタル変革において重要な役割を果たし続けると考えていると回答。経営層の88%がメインフレームアプリケーションのモダナイゼーションは、長期的に成功するために重要だと答え、IT担当経営層の79%が、AI主導のイノベーションを実現するためには、基幹系システムであるメインフレームが必要不可欠な存在であることに同意していることがわかった。

「z17は、基幹システムで本格的にAIを活用することができるプラットフォームになる。生成AIを活用したソリューションと組み合わせて、タスクを自動化したり、モダナイゼーションを加速したり。さらに、基幹システムとしての利用に耐え、重要なデータを保護する最も信頼性が高いセキュリティも実現する。AIによるビジネス変革と、AIによるIT変革を提供することが、IBM z17の狙いになる」とした。

また、「メインフレームのモダナイゼーションは、COBOLをJavaに置き換えるとか、プラットフォームを置き換えるということだけでなく、スパゲティ化したアプリケーションをひもといて、正常に使えるようにすることである。メインフレームのなかでアプリケーションを動かし続けるなかで、近代化を図っていくことに取り組むことが重要である」とし、そこにもz17のメリットが生かせることをアピールした。

さらに、z17は、IBM watsonx Code Assistant for ZおよびIBM watsonx Assistant for ZなどによるAIアシスタントやAIエージェントを活用することで、開発およびIT運用のスキル向上と、効率性向上を可能にすることにも言及。「watsonx Code Assistant for Z によって、既存コードの分析や構造の可視化と改善が可能になる。また、watsonx Assistant for Zでは、IBM Zの初学者でも、AIアシスタントにサポートしてもらうことで、オペレーションが可能になる」(日本IBMの二上氏)という。

IBM z17で想定されるユースケースについても触れた。

IBM Telum IIプロセッサ上に、不正検出に対応した小規模AIモデルを搭載し、すべての業務トランザクションに対する処理を、低遅延で実行。さらに、追加推論によって精度向上が期待でき、低遅延と回答の正確性を高いバランスで実現し、不正取引を高精度で検出できるようになるという。

また、保険会社においては、追加の非構造化データと画像データを活用して、請求詐欺への対応とともに、運用効率化の改善を図るケースを想定。IBM Telum IIプロセッサやIBM Spyreアクセラレータで、基盤モデルによる推論を行い、テキストの傾向などから対応の緊急度などを推定。業務の優先度を明確化したり、高リスクの案件を抽出したりするといった活用などができる。

さらに、開発部門ではコードの変換などによりアプリケーションのモダナイゼーションを加速。AIアシスタントやエージェントによる自動化で業務を効率化するといった活用が可能になるとした。

加えて、セキュリティにも効果を発揮し、サイバー脅威に対する先回りした対応、耐量子暗号によるコンプライアンスの順守と保護が可能になるとも述べた。

IBM z17に関する国内事業戦略

IBM z17に関する国内事業戦略についても説明。販売戦略、パートナーシップ、人材育成の3点からの取り組みに触れた。

販売戦略では、「メインフレーム資産を活用してもらいながら、AIの加速とハイブリッドクラウドの実現に向けた最新技術の活用を促進していくのが基本になる」とし、基幹システムへのAI活用、メインフレームのアプリケーションのモダナイゼーションへの生成AIの活用、運用の自動化と省力化を進めるという。

パートナーシップでは、自社所有によるオンプレミスだけでなく、SCSKのMF+や、キンドリルのzCloudといった共同利用によるクラウドサービスも提供し、最適な選択肢を用意していることを示した。「パートナーシップにより、長期間にわたってメインフレームによるサービスを提供する仕組みも構築している」と述べた。

人材育成では、メインフレーム人材の育成施策を強化。2023年4月に発足した技術者コミュニティであるメインフレームクラブには、顧客やパートナーから約600人の技術者が参加しており、年間数10回のイベントを開催。参加者のうち、社会人歴9年以内の若手技術者は約180人と3分の1を占めており、若手だけのサブコミュニティによる活動も始まっているという。さらに、IBMグループでのメインフレーム人材の育成も進めており、新入社員の約3割を対象にしたメインフレーム教育を行っていることも示した。

また、「将来に渡ってメインフレームを使っていて大丈夫なのか、という質問がある」とし、「IBMは、約3年ごとに発表する次世代モデルを、3世代先までの製品計画として発表している。メインフレームへの投資を継続し、製品提供をコミットしている。お客さまには、安心してIBMのメインフレームを利用してもらえる」と説明。

「過去10年間でメインフレームのCPUの処理能力は3倍以上になっており、z14よりもz15の方が売れており、z16の方がさらに売れている。新規にzシリーズを導入するメインフレームユーザーもある。メインフレームで動かす新たなワークロードでの活用も増えており、今後はAIに関するワークロードが増えていくことになる。ますますメインフレームの活用は増えていくだろう。z17ではさらなる成長を遂げたい」と述べた。

一方、日本IBMの二上氏は、「ITを取り巻く環境は、人材不足、IT技術継承、安定稼働、企業データの活用といった課題があり、IBMは、AI、自動化、ハイブリッド・バイ・デザインにより、課題解消に取り組んでいる」とも語った。

具体的な取り組みとして、AIの活用によるIT変革を通じて、人材不足やIT技術継承を解消しているほか、AIによって、COBOLやJavaのコードを生成したり、テストを自動化したりすることによって開発期間を短縮し、効率性を向上。既存のコードからAIで仕様書や構造を可視化し、基幹系のブラックボックス化を解消していることを挙げた。

また、分散システムにより複雑化したシステムを、AIなどの最新技術を活用することで運用を高度化するとともに、Red HatやHashiCorpといったオープンな技術を活用して、クラウドやオンプレミスにおいても、運用を自動化していることを示した。

さらに、ハイブリッド・バイ・デザインを通じて、基幹データのクラウド活用を加速しており、計画段階から全体最適化を意識した設計や、基幹データのセキュリティとクラウドへの連携を実現するほか、オープンな技術により、ハイブリッド環境でのリアルタイムなデータ連携基盤を提供していると述べた。

「2年前に発表した金融次世代勘定系ソリューション戦略において、基幹系とクラウドのハイブリッドアーキテクチャーを初めて打ち出した。計画段階から全体最適化を意識して設計するハイブリッド・バイ・デザインにより、メインフレームのデータとクラウドのデータのリアルタイム連携や相互活用を行うことができ、セキュリティも確保できる。地域金融機関向けの金融ハイブリッドクラウド・プラットフォームによる共同化もハイブリッド・バイ・デザインによって実現したものである」と語った。