インタビュー

Google Cloudが「Agentspace」など戦略製品を説明、日本ではGoogle Distributed Cloudが重要な役割を担う?

2025年5月20日 06:15

Googleのクラウド部門Google Cloud(グーグル・クラウド・ジャパン合同会社)は、4月中旬に同社の年次イベント「Google Cloud Next 25」を米国ネバダ州ラスベガス市の会場で開催した。

その詳細は別途基調講演レポートなどでお伝えしている通りだが、本記事では、イベント中に行った、同社関係者へのインタビューの模様をお届けする。

今回のGoogle Cloud NextでGoogle Cloudはさまざまな製品を発表しているが、その中でもイチオシはAIエージェントをローコードで生成できる「Google Agentspace」だと、Google Cloud AI製品管理担当 副社長 ラジャ・パイ氏は説明した。

AIエージェントをノーコードで作れる「Google Agentspace」

Google Cloud AI製品管理担当 副社長 ラジャ・パイ氏は同社の生成AI関連サービスに関する説明を行った。パイ氏は「昨年の12月に発表したGoogle Agentspaceは弊社にとって戦略製品となる。Google Agentspaceは、エンタープライズにAIのパワーを活用したさまざまなサービスやアプリケーションを簡単に構築できる」と述べ、Google CloudがGoogle Agentspaceを今後AIエージェントの普及戦略の中核製品と位置づけていることを強調した。

今やIT業界にとって、チャットボットのレベルから一段上がった生成AIのソリューションになる「AIエージェント」に多くの人が夢中だというのは、既知の事実だろう。CSP(クラウドサービス事業者)各社は、競ってこのAIエージェントを構築する環境を提供しており、そのGoogleの最新のソリューションがGoogle Agentspaceになる。

Google Agentspaceには、Google自身が開発して提供しているファウンデーションモデルのGeminiだけでなく、サードパーティのモデル(例えばMetaのLlamaなど)も含めて提供されており、Google Cloudの顧客が自分のニーズに応じてモデルを選択することが可能で、複数のモデルを同時に組み合わせて活用することもできる。

パイ氏は「今回Google Agentspace向けにいくつかの機能を追加した。プレビュー提供を開始するAgent Development Kit、Agent Gallery、Agent Designerはその代表例だ。例えば、Agent Designerではノーコードでカスタムエージェントを作成することが可能にする」と述べ、今回の追加にとどまらず、今後もGoogle Agentspaceに機能を追加していくことで、エンタープライズがローコード/ノーコードでAIエージェントを構築していく環境を整えていくという、Google Cloudの方向性を明らかにした。

また、Google Cloud NextにおいてGoogleは、Agent 2 Agent(A2A)プロトコルの導入を発表している。既に同種の取り組みとしては、Anthropicが提唱しているMCP(Model Context Protocol)が一種の業界標準として存在しているが、パイ氏は、A2AはMCPとは競合せず、相互補完関係にあると強調した。

MCPは、エッジとクラウドのAIエージェントが相互にデータをやりとりする規格であるのに対して、A2Aは文字通りAIエージェントとAIエージェントが相互にやりとりするための規格で、パイ氏の言う通り基本的に競合するものではない。

パイ氏は「A2Aはオープンで既に50の企業が参加することを表明してくれている。今後、エージェントとエージェントがやりとりをする時の共通言語のような存在になっていくと、われわれは期待している」と述べ、TCP/IPがオープンなプロトコルとして存在したことでインターネットが発展したように、A2Aもエージェント間の通信手順を標準化することで、AIエージェントの発展に資するものになると強調した。

日本向けの戦略製品、Google Distributed Cloud、Gemini on GDCも発表される

グーグル・クラウド・ジャパン合同会社 日本代表 平手智行氏は、Google Cloudの日本における取り組みなどに関して説明した。

この中で平手氏は「グーグル・クラウド・ジャパンでは、今Google Distributed Cloudを戦略商品として力を入れている」と述べ、同社がGDC(Google Distributed Cloud)と呼んでいる、顧客のデータセンターにGoogle Cloudのハードウェア/ソフトウェアを置き、データを顧客データセンター内だけにとどめておく仕組みを、同社がもっとも力を入れるべき製品だと位置づけていると説明した。

こうしたGDCのようなソリューションが必要になっているのは、いわゆる「ソブリン要件」と呼ばれる、データの管理権や、そもそもハードウェアそのものの管理権を、クラウドを利用する顧客に渡すニーズに応えるためだ。例えば、政府や地方公共団体がクラウドを利用する時にはそうしたソブリン要件が求められることがあり、今後、ガバメントクラウドなどの政府・地方公共団体のクラウド利用が本格化していくにあたって、重要なソリューションとなる。

Nextの会期中に発表したKDDIとの協業では、KDDIが大阪府堺市に開設を決定したデータセンターに、このGDCのハードウェアが置かれ、その上でGoogle Cloudのソフトウェアが動作する形になる。

さらに、今回発表されたGDC上でGeminiが動作する「Gemini on GDC」をKDDIが利用することも明らかにしている。これによりKDDIは、自社でGeminiが動作する環境を整える必要がなく、Google Cloudが提供するGDCのハードウェア/ソフトウェアの上でGeminiを動かすことが可能になると同時に、同社がソブリン要件(自社のデータセンター内でデータが完結していること)を満たすことも可能になる。

Geminiのようなファウンデーションモデルが動作するハードウェア/ソフトウェア環境を自社で構築するのは、それなりのコストと労力、さらに言えばヒューマンリソースを必要とする。しかしGDCを活用すると、Google Cloudが提供するマネージドサービスとしてそれらを利用することができるので、事業者はGDCの上で動くアプリケーションの開発だけに集中することができる。

今回、そのGDCの上でGeminiが動作する「Gemini on GDC」が発表され、第3四半期からプレビュー提供されることで、そうした動きが加速していくことになるだろう。KDDIの事例は、まさにその最初の事例になる。

平手氏は「今後もこうした事例をどんどん増やしていきたいと思っている」と述べ、今後同じようにGDCやGemini on GDCの事例を増やしていくことがグーグル・クラウド・ジャパンとして重要だと考えていると説明した。

マルチクラウド/マルチデータセンターのネットワークコストを40%削減するGoogleのクラウドWAN

Google クラウドネットワーク担当 副社長 ミュニンダー・サンビ氏は、Google CloudがNextで発表したクラウドWANに関して説明を行った。

そもそもクラウドWANとは何かということだが、基本的にはいわゆるSD-WAN(Software Defined Wide Area Network)の発展形と考えて、おおむね間違いない。

以前のエンタープライズのネットワークと言えば、ガチガチに保護された専用線を引いて、ファイアウォールで内(構内)と外(インターネット)を分けるという考え方で構築されてきた。

しかし、ここ10年ぐらいで、クラウドの利用が一般的になってきたことにより、そうした内と外をファイアウォールで分けるという考え方が通用しなくなってきている。クラウドに接続する、あるいは社員がリモートアクセスするためにVPNを設置するといった時には、必要に応じてファイアウォールのポートを開放するなどの対応をしてきたが、結局そこがセキュリティホールになって侵入者の侵入を許してしまい、ランサムウェアにやられてしまうなどの問題が顕在化してきた。

そこで近年流行しているのがゼロトラストとSD-WANの考え方で、社内ネットワークであろうが、いつでも侵入者に入られることを前提にシステムを構築(ゼロトラスト)し、IPネットワークの上にソフトウェア的に専用線を構築するといった、ソフトウェアの定義によってWANを構築する(SD-WAN)のが1つのトレンドになっている。

特にSD-WANを利用すると、AWS、Azure、Google Cloudのような複数のクラウドを専用線で接続しているようなネットワークを構築し、よりセキュアで効率の良いクラウド環境を構築して、自社の顧客に対し効率の良いAI学習などを可能にすることができる。

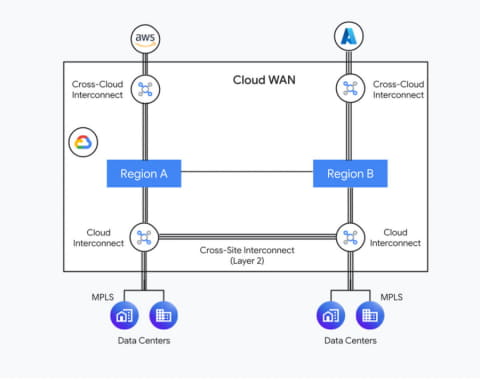

今回Googleが発表したクラウドWANは、そうしたSD-WANをさらに発展させたものになる。クラウドWANにはいくつかの機能があるが、Google Cloud自身のリージョンを専用の低遅延回線で接続する(Cloud Interconnect)、ほかのCSP(AWS、Azure 、OCIなど)とマルチクラウドの接続を行う(Cross-Cloud Interconnect)、企業のデータセンターとポイントトゥポイントで接続する(Cross-Site Interconnect)などの機能を備えており、非常にざっくりと言えば、「スーパーSD-WAN」として、マルチクラウド、エンタープライズなデータセンターを、従来のSD-WANに比べて高速に接続することが可能になる。

Google サンビ氏は「従来のテーラーメイドのネットワークは非常に複雑になり、エンタープライズにとっては管理を行うことも難しなったし、それらを組み合わせて高性能なネットワークを構築するのは難しくなっており、かつコスト増も課題になっている。そこでわれわれは、そうした課題を解決する切り札として、クラウドWANの提供を行うことにした。クラウドWANは管理が容易で、かつ高いセキュリティを確保しながら、高性能なネットワークを、マルチクラウドで、エンタープライズ自身のデータセンターにまたがるようなネットワークを構築可能にする」と述べ、Googleが提供するクラウドWANに切り替えることで、ネットワーク環境がシンプルになり、管理も容易になり、エンタープライズにとって、マルチクラウド、マルチデータセンターにまたがるようなシステムの構築が容易になると強調した。

そして、多くのエンタープライズにとって課題となっているマルチクラウド、マルチデータセンターを構築する場合のネットワークコストに関しても、クラウドWANは大きな改善をもたらすと強調した。

「われわれのクラウドWANは、従来型のネットワークと比較してTCOが40%改善される、さらにコストに関しても予測可能な範囲にとどまると考えている」(サンビ氏)との通りで、エンタープライズにとって大きな課題になっているネットワークコストが40%削減でき、かつ従来のように青天井という訳ではなく、ある程度予測できるコストで利用できるという、同社の試算を強調した。

現在は、AI学習においてGPUリソースの奪い合いになっていることなどから、自社データセンターのGPUと、複数クラウド事業者のGPUをミックスして使うエンタープライズが増えているが、そうした時に問題になるのが、このネットワークコストであることは論をまたない。そうした時にも、Google CloudのクラウドWANを利用すると、予測されているコストで、かつ従来よりも40%安価に利用できるというのだから、メリットは大きいと言えるだろう。

5年後には大部分のコードはAIにより書かれるようになると、プログラマーの生存戦略は?

Google 開発ツール 製品開発担当上級部長 ライアン・J・サルバ氏は、AI開発ツールの未来に関して説明した。その中でサルバ氏は「大まかに言うと5年後には、大部分のコードがAIによって書かれるようになると予測している」とし、5年後にはコードの大部分がAIにより生成されると予測していると説明した。

サルバ氏によれば、既にGoogleの社内では同じコードツールを利用することで、それを学習データとして活用してAIが学習していくというプロセスが走っており、それを学習したAIがコードを書くということが現実に行われているとのこと。既に、同社が活用しているコードのうち25%がmAIにより書かれたコードがベースになっているという。

一見すると非常に衝撃的なことを言っているように聞こえるかもしれないが、このこと自体は、生成AIが登場した時点で多くの関係者が指摘していた。例えば、NVIDIA CEO ジェンスン・フアン氏は、2023年3月にオンラインで開催したGTC 23での記者説明会の中で「将来的にLLMがコンピューターのプログラムを作るようになり、誰でもプログラムを作れるようになる」と述べており、そうした未来が近未来であることは想定されていた。

というのも結局のところ、プログラムというのは、人間がコンピューターにやってほしいことをコンピューターが理解できるような言葉(それがコードだ)で書いているだけなので、言ってみれば英語を日本語に翻訳したりする作業と本質的には違いがない(もちろん違いはあるが、本質的な意味でということだ)。

生成AIを利用した言語の翻訳が当たり前にできるようになっている今、それがコンピューターのプログラムの世界に波及しても何も不思議ではなく、時間の問題と考えられていた。そうしたフアン氏の予想から2年以上が経過しているが、それが徐々に現実になってきているというのが現状ということだろう。

サルバ氏に「では、プログラマー個人が職を失わないようにするためにはどうしたらよいだろうか?」と聞いてみると、サルバ氏は「単にプログラムが書けるというプログラマーから、プログラム全体を見通して顧客の困りごとなどを把握し、それをAIに伝えるスキルを持つことだ。プログラマーは建築家のような役割になっていくと考えている」と述べ、顧客が困っていることを的確に把握して、プログラムの全体を見渡して定義して調整するという役割は人間の役割として残るので、そうした方向に役割を変えていくことが重要だと指摘した。

サルバ氏の予想通り、あと5年で、(少なくともGoogle社内のプログラムの)コードはすべてAIが書くような時代が来るのであれば、プログラマーの役割は大きく変わっていくことになる。それが、IT産業にどんな影響を与えるかは5年後になってみないとわからないが、水面下で大きな変革が始まっていることだけは確かなようだ。