ニュース

デル・テクノロジーズ、米国でのサイバーレジリエンスに関する調査結果について解説

防御からデータ復旧まで考慮したセキュリティ対策が重要に

2025年11月19日 11:00

デル・テクノロジーズ株式会社は18日、米国企業・組織を対象に行ったサイバーレジリエンスに関する最新調査の結果を国内で発表した。同日には、この調査結果について詳しく解説する記者説明会を開催した。

説明会の冒頭であいさつしたデル・テクノロジーズ 執行役員 インフラストラクチャー・ソリューションズ営業統括本部 セキュリティ&レジリエンス プラットフォーム(以下、SRP) 営業本部長の芳澤邦彦氏は、「グローバルに比べて日本のサイバーセキュリティ対策は、サイバー攻撃への防御を重視して投資を行っているが、それでも攻撃を防げず大きな被害を受けているのが実情である。今回の調査結果でも証明されたが、今後は防御だけでなく復旧まで考慮したサイバーレジリエンス戦略が重要になる。当社のデータ保護ビジネスにおいても、サイバー攻撃に対して堅牢なシステムのニーズが高まっており、そのファーストステップとしてデータ保護製品を導入する企業が増えている。当社ではこうしたニーズに対応し、サイバー攻撃を受けても迅速に復旧できるソリューションの提供に注力していく」との考えを述べた。

今回、同社が実施した「サイバーレジリエンスに関する調査」は、サイバー攻撃の被害が最も多いとされる米国企業・組織を対象に行ったもので、今年9月に米国で調査結果が発表された。調査の目的について、デル・テクノロジーズ インフラストラクチャー・ソリューションズ営業統括本部 SRP営業本部 事業推進担当部長 エグゼクティブ ビジネス ディベロップメント マネージャーの西頼大樹氏は、「この調査を通じて、企業内にあるデータ保護の意識・環境を、単なる『データ保護』から『サイバーレジリエンス』へと脱却する必要性を後押しするとともに、それを裏付けるインサイトを提供する」と説明した。

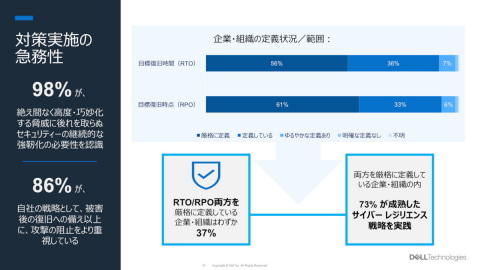

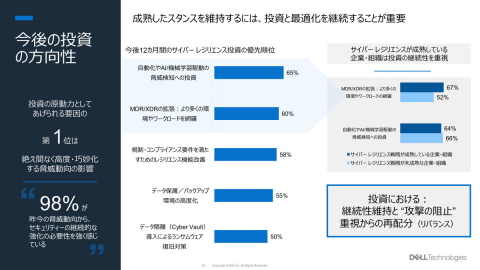

調査結果の注目ポイントとして、西頼氏は、まず「サイバーレジリエンス戦略」にフォーカス。「サイバーレジリエンス戦略を実施している」と回答した企業・組織は99%を占めており、そのうち十分な戦略の確立と継続的な最適化(成熟したサイバーレジリエンス戦略)を実践している組織は54%であった。一方で、直近の訓練または実インシデントで効果的な対応と復旧ができなかったと53%が回答。成熟した戦略を実践している企業・組織では、復旧の成功率が約3倍高くなっていた。また、ITプロフェッショナルの69%が、大規模なサイバー有事に対して経営陣が自社の備えを過大評価していると考えていることがわかった。高度・巧妙化する脅威に対してセキュリティの継続的な強靭化の必要性を認識している組織は98%に達したが、自社の戦略として復旧への備え以上に、攻撃の阻止をより重視している組織が86%を占めた。目標復旧時間(RTO)と目標復旧時点(RPO)の両方を厳格に定義している組織はわずか37%にとどまり、米国でもサイバーレジリエンス戦略におけるギャップがあることが浮き彫りになった。

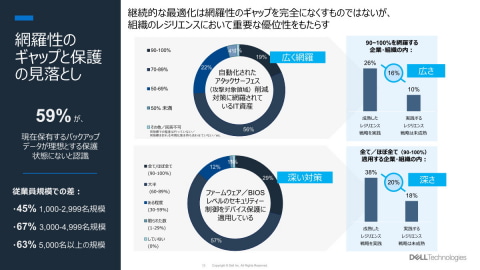

次に、サイバーレジリエンス戦略で重要なポイントとなる「防御」「検知」「復旧」の3つの対策状況を分析。「防御」では、現在保有するバックアップデータが理想とする保護状態にないと59%が認識していた。自動化されたアタックサーフェス(攻撃対象領域)削減対策に網羅されているIT資産が90~100%と回答した企業・組織はわずか19%。また、ファームウェア/BIOSレベルのセキュリティ制御をデバイス保護に90~100%適用している企業・組織も29%にとどまった。ITハード/ソフトの完全性を担保するためのプロセス・手法については、ベンダーから提供される各種認証・証明およびシステムに組み込まれたツールを活用していると72%が回答。ランサムウェア攻撃から重要なデータを保全するために活用している手法は、セキュリティツール(EDR、アンチマルウェアなど)が70%、データ暗号化が61%、データ隔離が58%となった。ベンダーには、導入前の完全性から被害後の復旧まで、セキュリティの“両端”の強靭化が求められていることが示唆された。

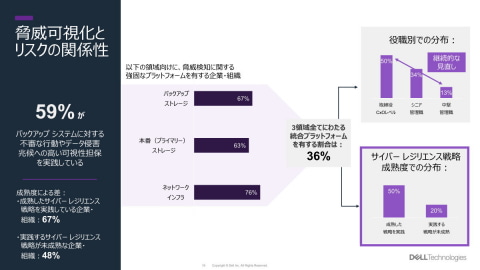

「検知」では、AIと自動化の整備・活用が進んでおり、62%の企業・組織がバックアップデータの侵害の兆候分析にAI・機械学習を広範囲に活用していた。また、バックアップシステムに対する不審な行動やデータ侵害の兆候への高い可視性担保を実践していると回答した企業・組織は59%。このうち、ネットワークインフラ、バックアップストレージ、本番ストレージの3領域を統合的に脅威検知可能なプラットフォームを導入・利用している企業・組織の割合はわずか36%であった。いずれも、成熟したサイバーレジリエンス戦略を実践している企業では割合が高かった。

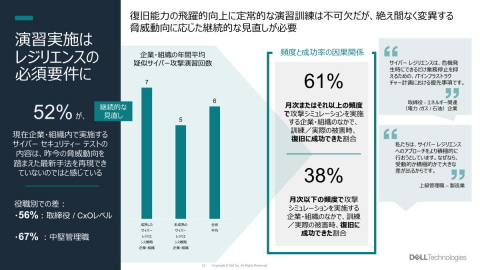

「復旧」では、設定したRTO/RPOを達成できていると58%が回答。演習におけるRTO/RPO達成割合は、かなりの頻度または常時モニタリングしている企業・組織で高い割合だった。また、月次またはそれ以上の頻度で攻撃シミュレーションを実施する企業・組織の中で、訓練/実際の被害時、復旧に成功した割合は61%。月次以下の頻度では38%まで成功率が下がっており、演習の実施頻度が復旧成功率を高める重要な要素であることがわかった。一方で、52%が、現在実施している演習内容は、昨今の脅威動向を踏まえた最新手法を再現できていないのではと感じており、変異する脅威動向に応じた継続的な見直しが必要であることも浮き彫りになった。

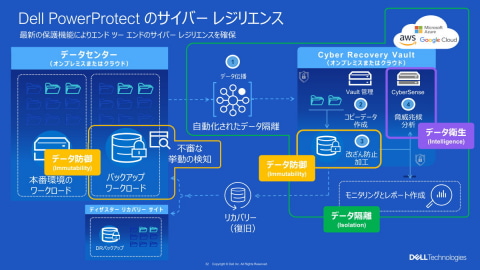

この調査結果を踏まえて、西頼氏は、デジタルデータ復旧のキーワードとして、「Immutability(データ防御)」「Isolation(データ隔離)」「Intelligence(データ衛生)」の3つを挙げ、「Immutabilityでは、データの整合性・正確性を維持し、脅威からデータを防御する。Isolationでは、データの物理的および論理的な隔離を行う。そして、Intelligenceでは、AIベースの機械学習と分析で脅威を特定する。この3つの『I』がデータ復旧プラットフォームの中に盛り込まれているかどうかが、復旧成功率を左右することになる」と指摘した。

調査結果を総括して西頼氏は、「今回の調査から、サイバーレジリエンス向上への障壁として『IT環境の複雑化』『スキルギャップ』『過大評価』の3つが浮かび上がったが、これらを克服するためにはAI活用と演習が重要になると考えられる。また、サイバーセキュリティ対策の投資の方向性としては、サイバーレジリエンス戦略が成熟している企業・組織では、脅威検知による攻撃の阻止よりも、MDR/XDRの拡張による継続性を重視していた。今後は、すべての企業・組織において、攻撃阻止と継続性維持への投資の再配分を検討していく必要がある」とまとめた。

最後に、同社が展開しているサイバーレジリエンスソリューションとして、「Dell PowerProtect Cyber Recovery」を紹介。「Immutability(データ防御)」「Isolation(データ隔離)」「Intelligence(データ衛生)」の3つの「I」をカバーしており、最新のデータ保護機能によってエンドツーエンドのサイバーレジリエンスを実現するという。また、高レベルの基礎防御力を備えたバックアップストレージ製品として「Dell PowerProtect Data Domain Appliance」を提供している。データ防御からエンドツーエンドの暗号化、多要素認証、セキュアな独自ファイルシステムおよび独自転送プロトコル、タンパリング防御までの機能を網羅しており、バックアップストレージ単体としての利用からサイバーレジリエンスプラットフォームへと拡張することが可能となっている。