ニュース

富士通Japan、AI活用で医療現場の変革を推進し「デジタルホスピタルサービス」事業者への進化を目指す

2025年11月20日 06:15

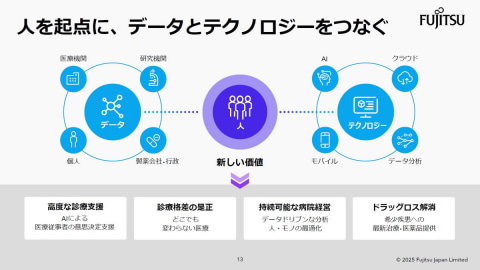

富士通Japan株式会社は19日、医療機関における事業戦略について説明した。従来の「電子カルテベンダー」から進化し、「デジタルホスピタルサービス」へと事業範囲を拡大。業務最適化コンサルティングや業務委託サービス、患者向けサービスなどを提供することで、2030年度には、売上収益で2500億円から3000億円の規模を想定している。デジタルホスピタルサービス市場は、2030年度には約8800億円の市場規模が想定されており、その中で約3割のシェア獲得を目指す。また、業務最適化コンサルティングの推進においては、社内体制の強化や、富士通のコンサルティングサービスであるUvance Wayfinderの活用、Ridgelinezをはじめとしたパートナー企業との連携なども図っていく。

富士通Japan ヘルスケア事業本部長の桑原裕哉氏は、「富士通は50年間にわたり、医療ITのトップベンダーとして事業を推進してきた。これらのナレッジを基盤としながら、テクノロジーによるイノベーションを創出し、待ったなしの医療業界の課題に取り組むことが、富士通の使命である。デジタル化によるデータ活用を通じて、さらなる価値提供を実現するHealthcare Transformationを推進する」と話す。

また、「これまでは、電子カルテシステムを提供し、診療現場の基幹を担ってきたが、それを進化させ、医療機関の業務変革につながるデジタルホスピタルサービスを立ち上げる。病院の事務業務や経営変革に向けた業務の最適化コンサルティングやセキュリティを含めて、価値を提供することで、医療機関全体のデジタル変革を、『面』で進めていくことになる。医療従事者のウェルビーイングの実現、ドラッグロスの削減、デジタルツインによる創薬シミュレーションの実現など、一人ひとりに対して、医療がスピーディに届くような世界を目指したい」とも述べた。

富士通Japanは、富士通の100%子会社で、自治体や医療・教育機関、民需分野向けソリューションおよびSI、パッケージの開発から運用までの一貫したサービスを提供。AIやクラウドサービス、ローカル5Gなどを活用したDXビジネスを推進している。

富士通の病院や診療所などの医療機関向けビジネスは富士通Japanが推進しており、電子カルテ市場においては32%のシェアを獲得。500床以上の大規模病院では56%のシェアを持つ。

また、富士通では、Fujitsu Uvanceで打ち出している4つのVertical領域のひとつに「Healthy Living」を掲げており、クロスインダストリー戦略により、ヘルスケア領域での社会課題の解決に取り組んでいる。医療機関向けビジネスは、そのひとつに位置づけられている。

富士通では、2025年8月には医療機関の経営効率化を実現するヘルスケア特化型エージェントを発表。9月には日本IBMとヘルスケア領域における協業を発表し、10月には、長崎県壱岐市の玄州会において、AIによる病院経営支援の実証実験を開始するなど、ヘルスケア分野における新たな取り組みを加速しているところだ。

富士通Japanの長堀泉社長は、「地域に根ざす医療の課題を、デジタル技術によって解決したい」と述べた。

特に、AIを活用したHealthcare Transformationへの取り組みに注力しており、「医療分野における変革を推進する鍵はAIである」(富士通Japanの桑原事業本部長)と位置づける。

すでに、看護配置の最適化や効率評価、AIを活用した問診、手術関連リソースの最適化などを通じた医療現場業務へのAI導入で成果を上げている。

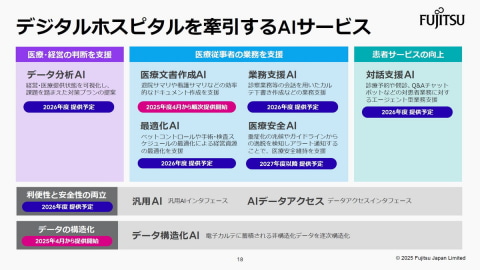

デジタルホスピタルサービスの実現に向けては、2026年度から2027年度までに、医療経営状態を可視化して経営改善を行うための「データ分析AI」サービス、医療業務をAIにシフトし、働き方改革を促す「文書作成AI」や「業務支援AI」、患者サービスの向上のための「対話支援AI」の各サービスを提供する計画だ。

近い将来には、患者との会話内容がすぐにテキスト化され、電子カルテに反映したり、会話内容をもとに次の作業を提案したり、必要に合わせて自動でオーダーを行ったりすることができるようになるという。

富士通Japan ヘルスケア事業本部 第二ヘルスケアソリューション事業部長の大西享氏は、「富士通Japanは、医療機関向けビジネスにおいて、『経営支援』、『働き方改革』、『新しい患者体験』という3つに取り組んでいる」として、それぞれの取り組みを説明した。

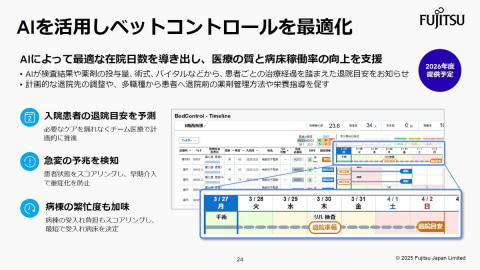

「経営支援」では、医療ニーズが複雑さを増す一方で、医療人材の不足、医療の地域格差、医療機関への業務負担の増加などにより、患者不在の医療となっていることを指摘。「診断から治療、退院に至るまでのプロセスを、医療の質と効率化を両立させながら、マネジメントができる『患者フロー』の最適化を目指す」とした。

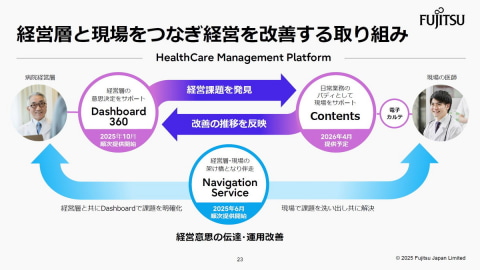

電子カルテに蓄積したデータを活用し、経営判断の提案や現場運用支援、患者体験を改善するために、経営層の意思決定をサポートする「Dashboard 360」と、日常業務のバディとして現場をサポートするAIの「Contents」で構成する「Healthcare Management Platform」を提供。経営層および現場の課題解決に伴走する「Navigation Service」も提供する。

Healthcare Management Platformは、富士通のUvanceで展開するHealthy Living Platformのひとつとして、データ連携などを行うことになる。

Healthcare Management Platformで提供するDashboard 360は、外来や入院を対象とした基本機能から提供を開始し、順次、機能を拡充するという。また、「Contents」と「Navigation Service」は、病院経営に直結するベッドコントロール、手術コントロールなどから機能を提供することになる。

「東北大学病院とは、Contentsで提供するベッドコントロール機能について共同研究を行っている。適切な入院期間で回し、病床稼働率を高く保つことは経営にとって重要な課題である。そこで、日々の治療データを解析し、最適な退院時期を示すほか、急変の予兆を検知したり、病棟の繁忙度をとらえたりしながら、病床の柔軟な調整が可能になる」という。ここにもAIを活用して、予測を行うという。

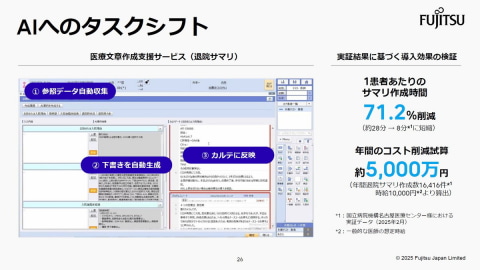

2つのめの「働き方改革」では、「AIを活用して、現状業務からのタスクシフトをしていきたい」とし、富士通Japanでは、生成AIを活用した医療文章作成支援サービスを開発。独立行政法人国立病院機構名古屋医療センターが導入したことを紹介した。

患者の診療情報を転院先などと共有するための「退院サマリ」の作成時間を7割削減するという成果が上がっている事例であり、「文章作成の時間を大幅に削減するだけでなく、文章の質の向上、残業時間の削減による働き方改革に貢献する。医療従事者が本業に集中できる環境に変えていく」とした。

名古屋医療センターでは、年間約1万6000件の退院サマリを作成しているが、電子カルテのデータから必要な診療情報を選定し、転記するため、医師の業務負担が大きいことが課題となっていた。

生成AIが目的や要件に即した医療文章のドラフト作成を支援。医師の情報収集や整理にかかる負担を軽減し、患者一人あたりの退院サマリ作成時間を、平均28分から、8分に短縮できたという。これにより、年間約5400万円のコスト削減効果が期待できるという。

また、サービスはクラウドで提供されるが、専用回線を介した閉域ネットワークを活用しており、診療データを生成AIの学習に利用することなく、クラウド上に保存もしないため、個人情報に配慮しながら、病院内から安全に利用できる点も特徴だ。

国立病院機構名古屋医療センター 医療情報管理部長/整形外科医長の佐藤智太郎氏は、「急性期病院の外来系医師は、外来診療や複数の手術が続く中、病棟の看護師から1カ月前に入院した患者の退院が急遽決まったため手続きをしてほしいという依頼が急に来ることがよくある。そのために退院サマリを書かないといけないが、1カ月分の電子カルテを見直して記載するのに45分ほどかかる。富士通Japanの医療文章作成支援サービスでは、生成AIを用いて診療記録などの文章から退院サマリの下書きができるようになる。また、ISMAP認証を取得しているAzure OpenAIを用いており、安全に文書を作成できる。ワンクリックで作成できるため、多忙な医師でも使い続けられる。さらに、最新の学習データに更新が行える点でも期待している。使ってみた医師からの評価も高い。今後は看護サマリや診療情報提供書(紹介状)作成の自動化などにも期待したい」と述べた。

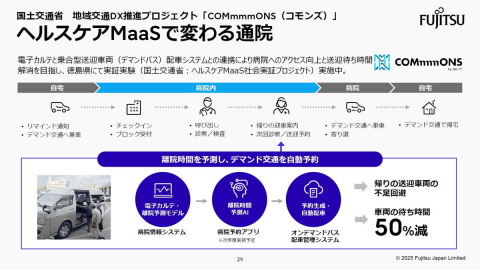

3つめの「新しい患者体験」では、ヘルスケアMaaSを通じて、病院などの医療施設へのアクセスを向上させる「デマンド交通」を活用した新たなユーザー体験の開発に取り組んでいるという。富士通Japanでは、国土交通省の地域交通DX推進プロジェクト「COMmmmONS(コモンズ)」に参画し、電子カルテと集合型送迎車両配車システムとの連携により、病院へのアクセス向上と、送迎待ち時間の解消を目指している。富士通Japanが開発したスマートフォンアプリとも連動して、高齢者も予約内容などを簡単に確認できるという。

富士通Japanの大西事業部長は、「医療機関における業務フロー全体にAIが活用されるようになり、近い将来にはエージェント型AIが、医師や看護師の業務の中核的役割を担うと考えている。AIが一体化された電子カルテや、AI支援サービスが医療現場や経営に溶け込み、デジタルホスピタルが実現できるように取り組んでいく」と述べた。

なお、日本IBMとのヘルスケア領域における協業については、両社の医療データプラットフォームを互いに連携させることを検討しており、医療データプラットフォームを活用したAIサービスに関しても検討を行っているという。

- 初出時、国立病院機構名古屋医療センター 佐藤智太郎氏と富士通Japan 大西享氏の写真が逆になっておりました。お詫びして訂正します。