イベント

持ち帰って使える?次世代ネットワーク技術が今年も集結――、Interop Tokyo 2025の「ShowNet」レポート

2025年6月16日 06:30

最新のネットワーク技術を中心としたICT技術やソリューションのイベント「Interop Tokyo 2025」の展示会が11日、千葉県千葉市の幕張メッセで6月11日から13日まで開催された。

Interop Toyoは、展示や講演の場であると同時に、各社が最新のネットワーク機器を持ち込んで相互接続性や新技術をテストしデモする場でもある。そうした実験とともに会場に提供する実運用でもある会場ネットワークが「ShowNet」だ。

会場では、Interop Tokyo 2025についてと、ShowNetについての報道向けのブリーフィングが開催され、ShowNetの機器群の見学ツアーも実施された。

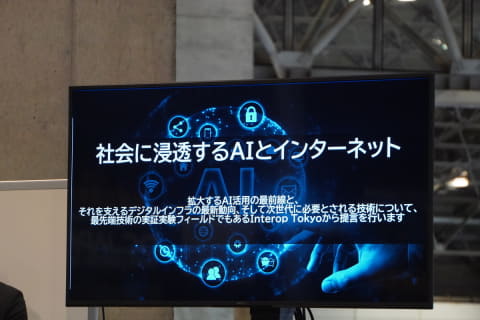

今年のテーマは「社会に浸透するAIとインターネット」

今年のInterop Tokyo 2025については、Interop Tokyo 2025 総合プロデューサー/株式会社ナノオプト・メディア 代表取締役社長の大嶋康彰氏が説明した。

Interop Tokyoは今年で32回目の開催となる。今年のテーマは「社会に浸透するAIとインターネット」だ。AIが社会に広がったときにインターネットにどのようなものが必要になるかを考える、という意味だとのことである。

今年は展示会に532社の1674小間が出展。2024年と比べると、出展社数と小間数は同じぐらいになっている。「会場を見ても、コロナ禍を経て、各社の造作もきらびやかになってきている。リアルイベントが重要な役割を果たしていると感じる」と大嶋氏は述べた。

なお、2024年と2025年は5つのホールで開催されたが、2026年は1ホール増やす予定であることを大嶋氏は明らかにした。

2024年までの来場者数を見ると、新型コロナのパンデミックで開催中止となった2020年の後、2021年は大きく落ちこんだものの、徐々に回復しているという。

Interop Tokyo 2025の中では、主催者企画もいくつか開催された。宇宙とインターネットに関する「Internet x Space Summit」、放送・映像メディアとインターネットの近未来に関する「Internet x Media Summit」、日本データセンター協会と共同で初開催となった「Data Center Summit」、教育現場でAIをどう使うかについての「教育AIサミット」などだ。

今回も、「デジタルサイネージジャパン2025(DSJ 2025)」「アプリジャパン 2025(APPS JAPAN 2025)」「画像認識 AI Expo 2025(Vision AI Expo)」とあわせて、4展同時開催となった。

DSJの中では特別企画として「LED Vision Expo」が開催され、ラスベガスSphereシアターのV-U2クリエイティブディレクターを招いた講演も開かれた。

APPS JAPANは、近年はAI寄りの傾向があるとのことで、特別企画「生成AIゾーン」も開催された。

ちなみに、「APPS JAPAN」は2026年から「AI NATIVE EXPO」に名称を変更してリニューアルされることが、Interop Tokyo 2025開催後に発表された。

そのほか、DSJとAPPS JAPANの特別企画として、「Digital Human Expo 2025」も開催された。

ShowNet Is your network――使われたネットワーク技術を身近に感じてもらう

今年のShowNetについては、ShowNet NOCチームメンバー ジェネラリスト/国立天文台/北陸先端科学技術大学院大学の遠峰隆史氏が解説した。

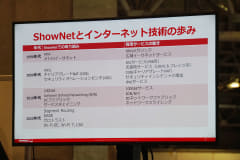

構築運用の動員数は828名に、総電気容量も増加

Interopはもともと、米国でネット技術標準を議論する会議から、ネットワーク製品の相互接続性・相互運用性を実際に検証する場として誕生した。現在も、最新の機器やプロトコルが相互に接続して動くことを検証している。日本でもInteropが1994年にスタートし、毎年ShowNetを構築して検証を実施している。

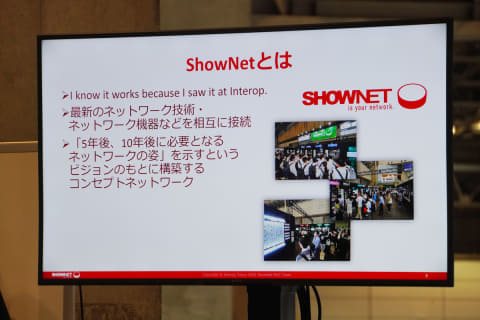

そのコンセプトは「I know it works because I saw it at Interop」、つまり、実際に動いていることを来場者が確認し、使えるということを持って帰るというものだ。毎年のShowNetを作るときに気をつけていることとして、遠峰氏は「5年後、10年後に使われるものを、今ある技術を使って組むことで、来場者に未来の技術が使えるものになっていくことを体感してもらえるようにする」と語った。

同時に、ネットワーク機器が相互に接続できることを検証し、場合によっては製品に修正を加えて相互接続できるようになるプロセスによって、ShowNetが作られ、未来のネットワークに貢献していくと考えていると遠峰氏は説明した。

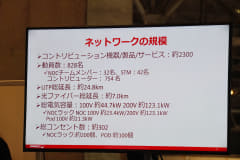

さて、今年のInterop Tokyo 2025での規模は、昨年からさらに大きくなっている。企業からShowNetに提供されたコントリビューション機器/製品/サービスの数が2300。構築運用に関わる人数は828名で、その内訳は、中心となるNOCチームメンバーが32名、一般公募ボランティアであるSTM(ShowNet Team Member)のメンバーが42名、機器やサービスを提供するコントリビューター企業からのエンジニアが754名だ。

ネットワークケーブルとして、UTPの総延長が約24.8km、光ファイバーの総延長が約7.0km。ケーブルの長さの制限などから、会場各所に設けられたPodを経由して、ブースやWi-Fiアクセスポイントなどにネットワークを展開している。そのほか、機器の高性能化にともない、総電気容量も年々増えているという。

これまでのShowNetで5年後・10年後を見据えて取り組まれてきた技術は、その後に実用化されてきた。比較的最近のものでは、100GbEやセキュリティオペレーションセンター(SOC)を遠峰氏は紹介。中でも「IPv6については、ShowNetでの検証が先進的な役割を担ったと思う」と語った。

そのほか、最近の取り組みとしては、セグメントルーティングやゼロトラストを遠峰氏は例に挙げた。

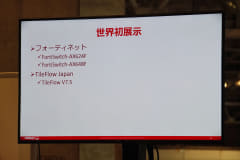

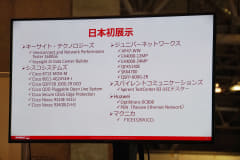

ShowNetでは毎回、世界初展示や日本初展示の機器やサービスも投入される。これらもShowNetにて実運用で使われる。

対外接続回線も、複数社から提供を受けている。例年どおりのNTTコミュニケーションズ、KDDI、ソフトバンクのほか、IPAの光回線や、今回のテーマの1つである放送・映像メディア用のNEXIONの回線なども提供された。合計帯域は2.335Tbpsとのことだった。

分野ごとの取り組みを紹介

続いて遠峰氏は、分野ごとに今年の取り組みを紹介した。

今年のShowNetのキャッチコピーは「ShowNet Is your network」だ。これは、ShowNetで使われたネットワーク技術を来場者に身近に感じてもらい、持ち帰って使ってもらう、という意味だそうだ。

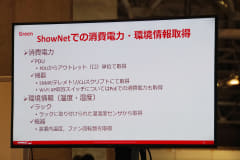

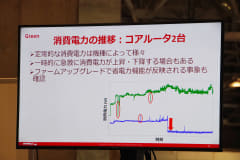

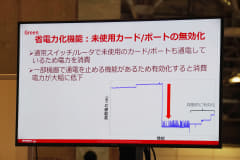

「Green」分野では、電力消費の抑制のために、消費電力や環境の情報を、PDU(電源タップ)や機器自身、センサーなどから取得する。

今回ShowNetブースのラックのいくつかには、ラックの上にPDUから取得した電力状況の数字が表示されており、異常時には青く光っている部分が赤になるようになっていた。

消費電力はさまざまな要素で上昇下降する。今回のShowNetでは、ファームウェアをアップデートしたら省電力機能が追加されて消費電力が下がった製品も確認されたという。また、使っていないポートを無効化する機能によって消費電力が下がることも確認された。

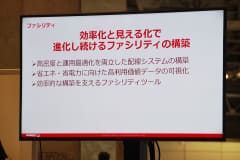

「ファシリティ」分野では、機器が増える中での配線の省力化がキーになる。近年のShowNetではラック間の接続はMDF(パッチパネル)に集約しており、そこに以前はテスター用のみでロボット制御のパッチ切り替えを利用していた。今年は、すべての接続でロボットによるパッチ切り替えを採用した。

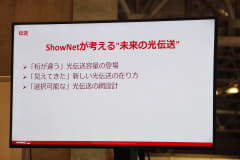

「伝送」分野では、ここ数年では光回線をどう多重化して接続の自由を実現できるかがテーマになっているという。その中で今年は、通信機器につながるモジュールまで多重化された光を持ってくる「IP over DWDM」を採用し、機器側で波長を変えるだけで多重化を実現するという。また今年は、100Gbpsと400Gbpsに加え、800Gbpsの伝送も使われた。

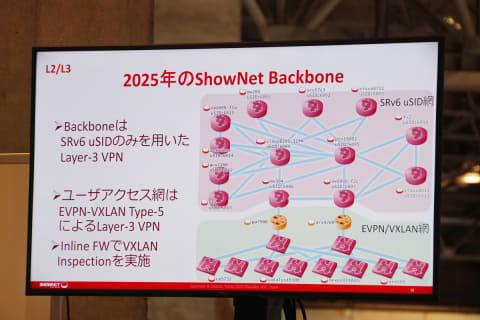

「L2/L3」分野では、近年ではセグメントルーティングなどによるオーバーレイの技術を取り入れている。今年のコアネットワークでは、セグメントルーティング技術のSRv6のSID(セグメントID)のサイズを小さくするuSIDを採用し、そのぶん運ぶデータを減らさなくてよくなったという。

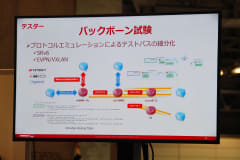

また出展者や来場者がつなぐユーザーアクセス網では、EVPN-VXLAN Type-5によるL3 VPNのオーバレイが増えたという。さらに、今年は、EVPN-VXLANでカプセル化されたままアンダーレイで通信を検証するファイアウォールが登場し、オーバレイされていてもセキュリティを担保できたとのことだった。

「Wi-Fi」分野では、8社16製品のマルチベンダーなアクセスポイントの組み合わせにより、5ホールにわたって用途ごとに同一のSSIDでWi-Fi接続を提供する。多数の人やブースが集まる中で、可視化や品質計測の結果を反映しながら、できるだけよい品質になるようWi-Fiを最適化。6GHz帯を含むWi-Fi 6EやWi-Fi 7の接続も体験できる。

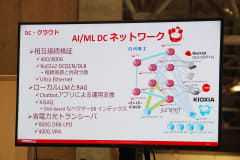

「DC・クラウド」分野は、バックボーンネットワークに接続して、データセンターやクラウドを模したネットワークを作るものだ。ここでは、マルチテナント対応のコンテナサービスを運用し、オーバレイによって任意のネットワークに接続する。

また、AIの基盤を支えるネットワークも構築。800Gbps/400Gbpsの高速な回線や、イーサネットの上のRoCE(RDMA over Converged Ethernet)v2などAIプラットフォームが使う通信に対応し、ローカルでLLMやRAGなどを動かす。

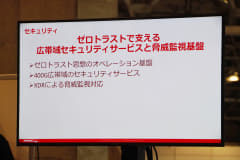

「セキュリティ」分野では、ゼロトラスト思想やマイクロセグメンテーションを取り入れた管理系ネットワークや、出展社向けの400Gbps対応ファイアウォールなど、さまざまな手法で脅威を防ぐ。

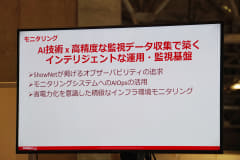

「モニタリング」分野では、AIによって重要度の高いアラートを抽出するといったAIOpsを取り入れる。また、センサー情報と3Dキャプチャーとの重ね合わせによるインフラ環境モニタリングによって、ラック環境を俯瞰(ふかん)的に監視できるようにする。

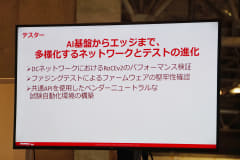

「テスター」部門は、会期が始まって大きなトラフィックが発生する前に、ネットワークテスターでそのトラフィックに耐えられるか負荷テストするものだ。最近では、プロトコルエミュレーションによるテストも実施しているという。

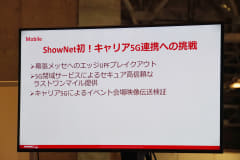

「モバイル」分野は、ここ数年はShowNetでモバイル回線としてローカル5Gを検証してきた。今年はついにキャリア5Gと連携し、ユーザーに近い部分から、ユーザーのトラフィックをさばく部分、閉域接続まで検証する。

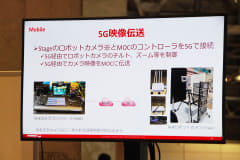

また次項のMedia over IPとともに、5Gでの映像伝送も検証。ロボットカメラの制御なども検証する。

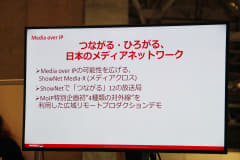

「Media over IP」分野は、放送・映像メディアのインターネット伝送だ。今回は「ShowNet Media-X」と題し、12の放送局とShowNetを接続。ShowNetをハブとして、素材のリモートシェアリングや、リモート制作を試みる。

そのための場所としてShowNetブース内にMedia Operation Center(MOC)を、NOC(Network Operation Center)の隣に設置し、放送局スタッフが作業した。

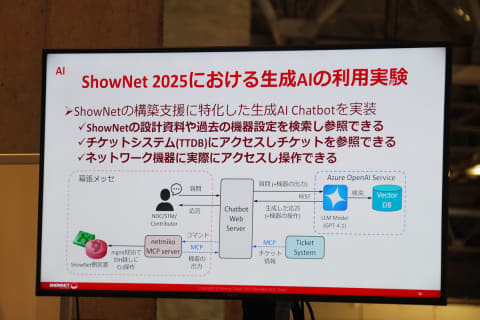

「AI」分野としては、LLMMを使った運用支援を実験する。AIチャットボットからRAGやMCPによってShowNetならではの情報を参照して回答する。実験としては、その回答がどれだけ活用できたかを評価する。

「STM」は、ShowNetを構築運用する一般公募ボランティアで、若手エンジニアや学生が集まる。短期間で構築して、運用し、終わったら6時間ぐらいで撤収するということで、若手エンジニアや学生はなかなかできない経験が得られる。

最後に「shownet.conf_」。ShowNetの取り組みや、実際どうだったかという話が、後日語られるカンファレンスだ。ここ数年開催されており、今年は9月12日~13日に浅草橋で開催されるという。

ShowNetブースで動く機器を紹介

説明の後は、ShowNetブースの見学だ。

今回のShowNetブースでラックに収められて展示された機器は、合計20ラック。ShowNetネットワーク自体のラックが15ラック、データセンターを模したラックが4ラック、常設ステージに設けられた「Media over IP / Media-X Stage」のラックが1ラックだ。

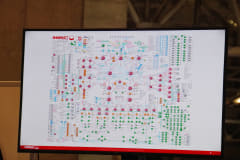

ShowNetブースの入り口には例年、ShowNetのトポロジー図が大きく掲げられる。今年はこれが、リア投影によるプロジェクターになり、部分ごとのポイントを順に説明する動画形式になっていた。ちなみに、図中の赤がL3の機器、緑がL2の機器、オレンジがセキュリティ機器を表す。

また、対外接続のラックの前の床には、対外接続図と、ガラス張りで床下の対外接続回線が見られる場所も用意されていた。

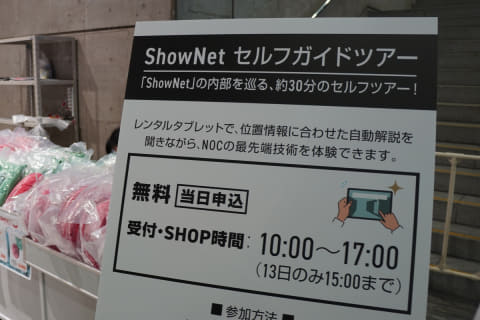

ShowNetブースは、来場者が自分で見て回るほか、ShowNet公式や機器ベンダーによる解説つきウォーキングツアーが実施されている。そのほか今年は、自分で見て回るときに、位置情報(JuniperのMistによる)をもとにレンタルタブレットに自分のいるラックの解説が表示される「ShowNetセルフガイドツアー」も用意された。

ネットワーク本体の15個のラック

ラックN-1~N-15は、ShowNetネットワーク自体のラックだ。

ラックN-1~N-2は、対外接続だ。この2つのラックに、ISPやIXなどとの回線がそれぞれつながり、インターネットとの玄関口になる。ラックN-1のCisco 8712でソフトバンクやBBIXと、ラックN-2のCisco NCS 5500でKDDIやJPIXと、ラックN-2のCisco NCS 5700でIOWN Open APNと接続している。

ラックN-3~N-4は、コアネットワークと光伝送だ。ラックN-3には、コアルーターのCisco 8201やJuniper PTX10002などを収容。

ラックN-5~N-7は、セキュリティ関連だ。

ラックN-5は、管理系ネットワークにセキュアにリモートアクセスして管理作業をする設備だ。SASEや権限管理によって、外部からの問題のないアクセスだけを許可する。また、ラック上部の装置によりマイクロセグメンテーションを構成し、万一マルウェアに感染しても横展開を抑止する。

ラックN-6は、ネットワークを監視して検査する設備だ。広帯域の通信に対し、ミラートラフィックで検査したり、分割することなく1台で集約して検査したり、パケットキャプチャしたりする機器が収められている。

ラックN-7は統合監視の設備だ。前回は2ラックあったが、今年はクラウド化が進んだため機材は1ラックになったという。定番のZabbixのほか、大量のログやアラートを生成AIによって自然言語で確認できるNTT ATの@FlowInspectorなども収められている。

ラックN-8~N-9は、MDF(パッチパネル)とネットワークテスターだ。

ラックN-8のMDFには、各ラックからの配線がいったんここに集約し、それをパッチでほかのラックと接続する。その接続について、今回は全面的にロボットによる切り替えを採用した。直接の省力化だけでなく、設定情報から接続に反映できるため、人の手ではどうしても起こる接続間違いを防げるとのことだった。

ラックN-9では、MDFでのパッチ切り替えにより、任意の接続区間にネットワークテスターを入れて、負荷試験などを行う。今回は、AIプラットフォームで使われるRoCE v2をエミュレーションしたテストなども行う。

ラックN10~N11は、出展社と来場者などエンドユーザー向けネットワークだ。

ラックN-10では、SRv6やVXLANを終端し、またCGNの終端も担っている。また出展者向けのセキュリティサービスとして、EVPN-VXLAN Type-5でトンネル(カプセル化)したままアンダーレイから検査する「VXLAN Inspection」に対応し、400Gbpsのインラインで使えるファイアウォールも収められている。

ラック11は、各ホールのPodにネットワークを展開する。また、データセンターラックとあわせ、コンテナ化されたDHCPやDNSのサーバーも動いている。

ラックN-12~N-13は、Wi-Fiとモバイル回線だ。

ラックN-12には、Wi-Fi関連の設備が収められている。ここのWi-Fiコントローラーからトンネル経由でアクセスポイントをコントロールすることで、ホールを移動しても同じSSIDが使えるなど統一してWi-Fiを利用できる。

ラックN-13には、5G関連の設備が収められている。今回はキャリア5Gと連携し、5GのSAとNSAに対応。そのほか、SmartNICを搭載したDPU上で5Gユーザープレーン(DPF)を処理する「dUPF」も動いていた。

ラックN-14~N-15は、Media over IPだ。

そのうちラックN-14は、放送・映像メディア系で使われる高精度時刻同期のPTPの機材が収められている。

またラックN-15は、Media Operation Center(MOC)のネットワークを収容している。ST2110/ST2022の映像伝送や、Media over QUICによる会場内映像配信などが行われている。

データセンターを模した4ラックと、Media-X Stageラック

ラックD-1~D-4は、データセンターを模したラックだ。

ラックD-2とD-3では、プライベートクラウドの形で、NTPサーバーやDNSキャッシュサーバーなどの各種サービスが動いている。D-2が仮想化基盤、D-3がコンテナ基盤で、統合的にサービスを提供できるようになっている。これをオーバレイネットワークによって、任意のネットワークと接続する。

ラックD-4では、AI基盤がコンテナベースで作られて、その上でLLMやRAGが動いている。ネットワークとしては、400/800Gbpsの接続や、RoCE(RDMA over Converged Ethernet)v2プロトコル、AI用ネットワークの規格「Ultra Ethernet」などが使われている。

また、ラックD-1と、ShowNetブースの常設ステージに設けられたラックでは、Media over IP / Media-X Stageの機材が収められている。そのうちD-1には、対外接続やVPN、ネットワーク接続などが収められている。

この2つのラックは、バックボーンネットワークを挟んで、トポロジー図では左右に分かれている。この2つをL2 VPNでバックボーンをまたいでつないでいるとのことだった。

Media Operation Center(MOC)で放送・映像メディアを実験

ShowNetブース内に設けられたMedia Operation Center(MOC)は、放送・映像メディアの実験場だ。ここで放送局などのスタッフが映像の制作や配信の実験をしていた。12の放送局がShowNetに接続して素材のリモートシェアリングやリモート制作を試みるほか、ここにもスタッフが駐留して制作作業をしていた。

また、映像を各ホールのPodにMedia over QUICで配信する実験も行われていた。

NOC(Network Operation Center)は、ShowNetを運用するメンバーが常時詰めてネットワークをオペレーションしていた。

スタッフの前方には大きなモニターが置かれ、セキュリティアラート可視化や、デジタルツインも用いた統合監視、ネットワーク死活監視の画面を表示していた。

一部ラックの機器の裏も、ガラス越しに見られるようにして、ケーブルなどを整頓してあるところなどを見せていた。工夫としては、電源2系統のケーブルを赤と青で色分けするほか、抜け止めケーブルも採用したとのことだった。また、電力監視のデモ機もここに展示されていた。

「Side View」コーナーでは、ShowNetにまつわる資料やデータが掲示されていた。