ニュース

AWS、教育DXの促進に向けた包括的支援プログラム「ITX for Education」を発表

名古屋市と愛媛県の教育DX事例も紹介

2025年10月24日 11:44

アマゾンウェブサービスジャパン合同会社(以下、AWS)は23日、初等中等教育の課題解決、および教育DXの推進支援に向けた包括的な支援プログラムとして、「ITトランスフォーメーションパッケージ教育版」(以下、ITX for Education)を公開したと発表した。

同日に行われた記者説明会では、初等中等教育を取り巻く環境やAWSの教育DXに向けた取り組み状況、および新プログラム「ITX for Education」の概要について説明した。また、次世代校務DXを推進する名古屋市と、デジタル採点で先行する愛媛県の教育委員会をゲストに迎え、それぞれの取り組みや実績、今後のビジョンなどを紹介した。

2019年12月に文部科学省から発表された「GIGAスクール構想」以降、初等中等教育では、国によるデジタル化の進展が急ピッチで進められてきた。各種EdTechサービスやデジタル教科書の導入、文部科学省CBTシステム「MEXCBT」や「学習eポータル」の導入・展開、次世代校務DXによる教員の働き方改革の実現などが進み、そしてNext GIGAとしてGIGAスクール構想第二期を迎えている。

2025年6月には、デジタル庁、総務省、文部科学省、経済産業省から「教育DXロードマップ」が発出され、今後の教育DXの目指すべき姿が示された。こうした市場環境の中でAWSは、一貫して日本の初等中等教育の課題に向き合い、ソリューションを提供することで教育DXの進展に貢献してきたという。

AWS 執行役員 パブリックセクター技術統括本部長の瀧澤与一氏は、初等中等教育が抱える課題について、「現在の初等中等教育には、主に3つの課題が顕在化している。1つ目は、教職員の業務負担が高く、子どもたちと向き合うことに専念できていない。そのため校務DXによる業務効率化とデジタルツールの活用が急務となっている。2つ目は、一人一台端末は整備されたが、子どもたちの多様な学びのための学習環境はまだまだ整備されていない。そして3つ目は、教育データの活用が進んでおらず、教員によるエビデンスベースの指導や、学習者の自己理解が不十分となっている」と指摘する。

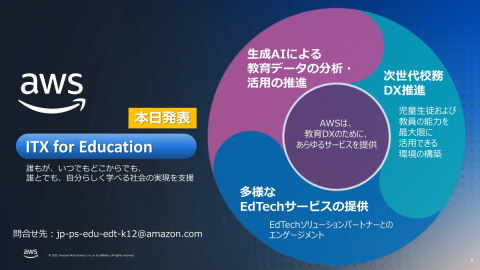

こうした課題を解決するべく、今回、初等中等教育向けの包括的な支援プログラムとして「ITX for Education」をリリースした。「AWSでは、『教育DXのために、あらゆるサービスを提供』することをビジョンに掲げている。このビジョンのもと、「ITX for Education」では、「次世代校務DX推進」「多様なEdTechサービスの提供」「生成AIによる教育データの分析・活用の推進」の3つを柱とし、誰もが、いつでもどこからでも、誰とでも、自分らしく学べる社会の実現を支援していく」と、プログラムの概要を説明した。

具体的な取り組みとしては、まず「次世代校務DX推進」では、次世代校務DXに向けた1)アセスメントプログラム、2)データプラットフォーム(Data Platform Modernization Assessment:DPMODA)検討支援、および3)ゼロトラストネットワーク対応支援――を提供する。

1)では、校務支援システムのクラウド化を進めるために重要な、次期システム検討の初期段階でのクラウド化による費用対効果の検証や、実現性の検証をさまざまなアセスメントによって支援する。

2)では、AWSの専門チームが顧客の現行データ基盤を分析し、モダナイゼーションのポイントやTo-Beアーキテクチャ案を提示する。3)では、専門チームが顧客の要望を確認し、ゼロトラストネットワーク対応における最適な構成の策定を支援する。

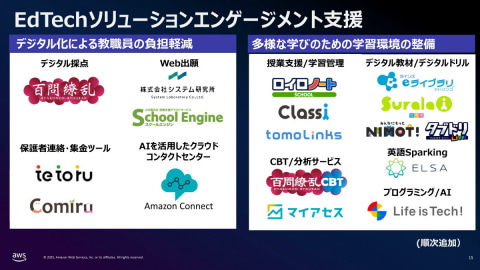

また、2つ目の柱である「多様なEdTechサービスの提供」では、多種多様な学びのための学習環境整備、また、教職員の負荷軽減などに対応したEdTechサービスについて、教育委員会や提案・構築事業者へ積極的に働きかける。デジタル化による教職員の負荷軽減に関しては、デジタル採点、Web出願、保護者連絡・集金、コンタクトセンターなどのソリューションを導入。多様な学びのための学習環境の整備については、授業支援/学習管理、CBT/分析、デジタル教材/デジタルドリル、英語Speaking、プログラミング/AIなどのソリューション導入で課題解決に貢献する

3つ目の「生成AIによる教育データの分析・活用の推進」では、生成AIを活用した教育データの利活用、教職員の負荷軽減、多様な学びのための学習環境整備など、それぞれのユースケースを対象とした概念実証(PoC)の実施、プロトタイピングの作成、ソリューションの実装と本番環境への拡張計画の作成を支援する。また、必要に応じて生成AIプロトタイプの作成といった実装面の支援や、AWSクレジット提供によるコスト負担軽減の支援も実施していくという。

AWS 瀧澤氏の発表に続いて、名古屋市教育委員会 総務部 教育DX推進課 課長補佐の天野望氏と、愛媛県教育委員会 事務局 指導部 義務教育課 主幹の谷口京子氏をゲストに迎え、教育DXの先進的な事例を紹介した。

名古屋市教育委員会の天野氏は、校務DXを推進する狙いについて、「文部科学省では、GIGAスクール構想が目指す学びの未来の相似形として次世代の校務DXをとらえ、紙ベースの校務を単にデジタルに置き換えるのではなく、クラウド環境を活用した業務フロー自体の見直しや外部連携の促進、データ連携による新たな学習指導・学校経営の高度化を目指すよう各自治体に呼びかけている。その中で名古屋市は、『教育データ利活用の推進』、『セキュリティ強化・レジリエンス向上』、『教員の働き方改革』の3つの観点から、次世代校務DXへの移行を決めた。これによって、名古屋の子どもたちに、より良い教育環境を提供していく」と説明した。

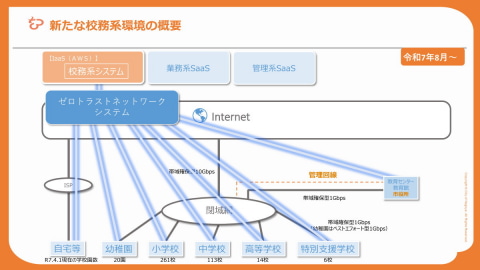

今年8月に稼働した新たな校務DX環境では、校務系システムをIaaSで構築し、ゼロトラストネットワークで接続。これを支えるクラウド仮想基盤にAWSを採用している。名古屋市では、すでにガバメントクラウドとしてAWSを採用していることから、福祉系システム・データや人事給与系システム・データと連携した将来的な拡張性を見込んでいる。また、技術者数やマネージドサービス数、第三者評価などAWSのサービスとしての優位性や信頼性も採用の決め手になったとしている。

GIGAスクール構想第二期に向けては、「来年9月からは、校務・学習データ連携のダッシュボードの活用を開始。学習アプリや端末活用状況、校務の情報をダッシュボードで一元的に可視化する。また、校務・学習双方のデータを活用し、良い兆し・悪い兆しをプッシュ通知していく。さらに、分析結果は、個人情報や匿名性を担保しながら学校と教育委員会がリアルタイムで共有して活用。各種施策の効果についてもデータ分析を行い、次の施策につなげていく」との展望を語った。

愛媛県教育委員会の谷口氏は、「えひめICT学習支援システム」(EILS:エイリス)の取り組みについて紹介。「『えひめICT学習支援システム』は、児童生徒の学習の成果と課題を早期把握し、個別最適な学びの実現に向けて、2021年にCBTシステム(問題作成・採点・集計分析・テスト実施)を開発し、2022年から運用を開始した。データの保存・管理にはAWSのサーバーを採用している。その後、さまざまなアプリやコンテンツを搭載。教員の採点・集計業務の負担縮減を図り、教員が一人ひとりの児童生徒に丁寧に関わる時間の創出を支援している」という。

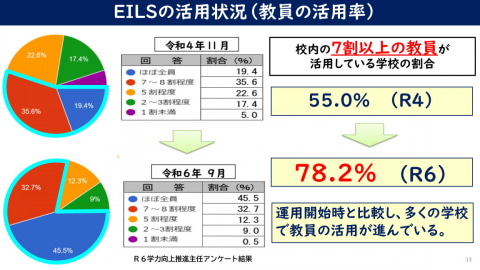

同システムの活用状況については、「校内の7割以上の教員が活用している学校の割合は、2022年11月は55.0%だったが、昨年9月には78.2%まで上昇。運用開始時と比較して、多くの学校で教員の活用が進んでいる。また、テストや宿題・課題での活用率は、今年3月末の調査で小学校・中学校とも100%に達した。最も多く活用されている機能は『タイピング検定』で、愛媛県における児童生徒のタイピングコンテストの結果は、全国に比べて高いスコアとなっている」と説明した。

「同システムの導入によって、9割以上の教員が業務負担縮減を実感。また、1クラスの採点業務にかかる時間が半減した。今後は、グローバル人材育成に向けた英語力強化事業に取り組んでいく。現在、児童生徒の英語力向上のため、スピーキングチェック機能やリスニングチェック機能、録音・集約機能を開発している。また、音声AIモデル『Amazon Nova Sonic』を採用した対話型英語教材を搭載し、日常的に英会話練習ができる環境を整備していく」と、さらなる活用に向けて意欲を見せた。