大河原克行のクローズアップ!エンタープライズ

NECがIR Day 2025を開催、次期中期経営計画の成長エンジンは「BluStellar」と「安全保障」

2025年11月19日 06:00

日本電気株式会社(以下、NEC)は13日、機関投資家や証券アナリストを対象とした「NEC IR Day 2025」を開催した。7回目となる今年のIR Dayでは、「BluStellar」と「安全保障」にフォーカスした内容とし、2026年度からスタートする次期中期経営計画を見据えた方向性も一部示した。特にBluStellarに関しては、次期中期経営計画の期間中に、BluStellar事業の売上収益で1兆円、調整後営業利益率で20.0%を目指すことを明らかにしたほか、2026年度にオファリングを高度化した「BluStellar 2」を発表することにも言及した。

「NEC IR Day 2025」の冒頭に、NEC 取締役 代表執行役 Corporate EVP兼CFOの藤川修氏は、先ごろ発表した2025年度上期連結業績に触れながら、「上期業績の進捗を踏まえ、2025年度通期の業績予想を上方修正した。上方修正は、すべてITサービスでの変更によるものになる」と報告。「来年には、次期中期経営計画を発表するが、その成長を牽引するのが、BluStellarと安全保障だ」と位置づけた。

BluStellar事業:売上収益1兆円、営業利益率20.0%への挑戦

BluStellarについては、NEC 執行役 Corporate SEVP兼CDOの吉崎敏文氏が説明。将来目標として、BluStellar事業の売上収益を1兆円、調整後営業利益率で20.0%を目指す計画を打ち出した。

BluStellar事業の2024年度売上収益は5424億円となり、2025年度の当初計画である4935億円を1年前倒しで達成。2025年度の新たな目標として、売上収益6240億円、調整後営業利益率13.2%を掲げている。

「将来目標は、2026年度からスタートする次期中期経営計画のなかで必ず達成したい。2026年度から3~4年後には達成する。それに向けては着実に進捗している」と述べた。この将来目標は、ミニマムな成長と位置づけている。

売上収益1兆円のうち、BluStellar(シナリオ/オファリング)が4400億円、BluStellar(プロダクト&サービス)が2600億円となり、BluStellar合計では7000億円。また、アビームが3000億円となる。

2025年度の計画では、BluStellarの4570億円のうち、BluStellar(シナリオ/オファリング)の構成比が33%(1500億円)、BluStellar(プロダクト&サービス)が67%(3070億円)となっているが、将来目標では、BluStellar(シナリオ/オファリング)の構成比が63%、BluStellar(プロダクト&サービス)を37%としており、大きく逆転させることになる。

また、吉崎氏は、「BluStellarは、中期経営計画達成に向けたキードライバーであり、NECのITサービスと社会インフラを支えることになる。BluStellarは、NECのDX事業の集大成であり、2019年から、ビジネスモデル、テクノロジー、組織・人材の3つの軸で、変革を進めてきた。今後も、顧客や市場に合わせたアプローチを通じて、AIやセキュリティにフォーカスし、テクノロジーを強化しながら、価値を訴求できる人材を育成する。次期中期経営計画に向けて、NECグループ全体の成長エンジンとなるのがBluStellarである。全社でBluStellarの浸透を進める」と述べた。

BluStellarによるDX事業へのこれまでの取り組みについても振り返った。2019年のDX事業の立ち上げ時には、フレームワーク化に取り組むとともに、DX専任組織を設置したり、社内に戦略コンサルティングチームを新設したりといったことに着手。デリバリーから運用まで、エンドトゥエンドのプロセス提供が可能な体制を構築した。また、オファリングにより、共通化や標準化を進め、高収益化に向けた土台を確立した。

「当時は、DX商材が1万型番もあった。これを10分の1に集約し、約500の商材グループに再編した。また、DX人材育成プログラムを開始し、1万2000人のDX人材を育成した。人材育成ノウハウは、BluStellar Academyとして、これまでに540社以上に提供し、企業による内製化を支援している」という。

また、2021年からは、DX事業の強化フェーズとして、6組織に分散していたDX機能を一元化し、3万人超の横軸組織を形成。「製品、サービスに対してスピード感がある意思決定が可能になった。これらの取り組みの成果をもとにブランディングをしたのが、BluStellarである」とした。

BluStellarは、AIやセキュリティ、クラウド、ネットワーク、マネージドサービスといった約500種類の「プロダクト&サービス」をベースに、これらを組み合わせてパッケージ化(型化)した約150セットの「オファリング」、そして、オファリングを組み合わせた30セットの「BluStellar Scenario」で構成している。そして、BluStellarのビジネスモデルの要にはBluStellar Scenarioを位置づける。

「BluStellar Scenarioは、顧客の経営課題から入り、顧客との共創事例や、NEC自らが最初の顧客となって取り組むクライアントゼロなどの成果を体系化したものである。そこには、NECの研究部門による最先端技術を活用している」とし、「成功と失敗をもとにしたNECの実践知をベースとし、戦略コンサルティングから構築、運用、保守までをエンドトゥエンドで提供する。アプローチを最適化することにより、安心、安全、スピーディに価値を提供できる」と語った。

BluStellar Scenarioは、市場のデマンドに合わせた形で構築。現在は、モダナイゼーション、データ基盤のほか、AIやセキュリティといったテクノロジーを活用したものが多く、業種共通で16セット、業種別で14セットを用意している。なお、オファリングについては、新たなテクノロジーへの対応による拡充や、ポートフォリオマネジメントによる入れ替えを行うことになるという。

吉崎氏は、「2026年度には、オファリングを高度化したBluStellar 2を発表する。オファリングの数を増やすのではなく、中身を拡充し、なるべくBluStellar Scenarioへと持っていく。例えば、NECの顔認証技術と、入退室管理を組み合わせてBluStellar Scenarioとすることで、顧客ごとの経営に合致した働き方改革につなげることができる。自社と他社の商材を組み合わせたセットも提案していく。現在、商材の4割程度が他社のものであるが、今後は、自社製品による価値を高めていく」とした。

また、「今後は、3~5年先のテクノロジーを見据えて、ビジネスモデルそのものを変えていく提案をしたい。日本企業の成長のためには、AIを前提にしたプロセスへの変革を提案する必要がある。BluStellar 2の取り組みによって、オファリングやインフラ、アプローチの仕方を変えていく」とも述べている。

このほか、業務や業種に特化したAIエージェントの広がりに合わせて、BluStellar ScenarioにAIを組み込み、それを枝分かれさせることで、BluStellar Scenarioの品ぞろえが広がる可能性があるとも述べた。

AIとセキュリティを核とした高付加価値シナリオビジネスを展開

続いてBluStellar Scenarioについては、NEC 執行役 Corporate EVP兼デジタルプラットフォームサービスBU長の木村哲彦氏が解説した。

木村氏は、今後のBluStellarの成長戦略のポイントとして、「BluStellar Scenarioの浸透・拡大」、「AI・セキュリティによる競争優位性の確立」、「マーケット拡大戦略の推進」の3点を挙げ、「ビジネスモデル、テクノロジー、組織・人材への取り組みをBluStellarの基盤として生かしながら、成長戦略を推進する」と述べた。

ひとつめの「BluStellar Scenarioの浸透・拡大」では、国内のDX関連市場が年平均成長率で14%増となることをとらえ、それを超える成長を維持する一方、モダナイゼーションやデータマネジメント領域において、NECが得意するAIとセキュリティを掛け合わせたシナリオとして提供することで、顧客に新たな価値を提供するという。

吉崎氏は、「AIの最終的な勝負は、業務や業種に特化したナレッジを、ヒューマンワークロードとバランスを見てどう考えるかというところにある。検索や翻訳、要約といった使い方は、AIの本質的な使い方ではない。AIエージェントが人の仕事を肩代わりする時代においては、業務や業種に特化したプロセスを、AIをベースにどう再構築するかが重要である。NECはそれを見据えて、独自のLLMを開発している。ソブリンという観点でも安全な環境にフォーカスできる。NECのAIは、業務や業種に特化することで、グローバルカンパニーと戦っていくことになる」と述べた。

また、木村氏は、「次のDXのフェーズでは、AIネイティブ基盤へのモダナイゼーションが出てくることになるだろう」とする一方、「BluStellar Scenarioは、顧客からのフィードバックなどを活用することで、業種ごとのシナリオを強化し、拡充する。導入実績をもとにした高品質、価値に応じた投資対効果、経営課題のスピーディな解決が可能な型化したシナリオを、コンサルティング起点で迅速に提供することで、信頼性、価値、スピードにおいて、顧客はメリットを享受できる。利益率が高いシナリオ/オファリングにシフトすることで、トップラインの拡大と利益率の拡大を目指す」とした。

現在、シナリオとそれ以外の商材では3~5%の利益率の差があるという。BluStellar Scenarioの比率を高めることで、収益性の向上につながると見ている。

また、BluStellar Scenarioは、「横展開」や「連鎖」を推進する考えも示した。さらに、シナリオ展開によるフィードバックを評価、分析し、シナリオポートフォリオのマネジメントを行うことで、高い付加価値のシナリオへの選択と集中を行うほか、市場変化や経営課題の変化をとらえて、継続的な改善を進め、シナリオの強化と価値向上につなげるという。

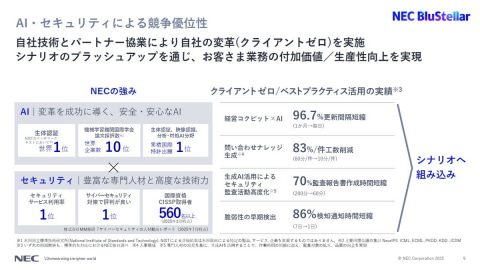

2つめの「AI・セキュリティによる競争優位性の確立」では、NECの生体認証技術がNISTのベンチマークで世界1位を獲得していること、NEC社内には国際資格であるCISSPの取得者が560人以上在籍していることなどを挙げ、「NECの強みは、AIとセキュリティの両立において、圧倒的な技術力と実績にある。社内実践によるクライアントゼロでは、経営コックピットにAIを活用し、集計、見込み、分析、レポート作成のリードタイムを96.7%削減し、業務プロセスの大幅な効率化を実現した。こうした実績をもとにした安心感を持ってもらい、提案品質の均一化、導入スピードの向上を図っている」という。

3つめの「マーケット拡大戦略の推進」では、エンタープライズ市場とパブリック市場において、顧客内シェアおよび市場シェアの拡大を目指しており、顧客との関係性を深化させながら、提供価値を拡大し、NECグループ全体とパートナーとの連携によって、BluStellarを広く展開していくという。

「エンタープライズ領域では、クライアントゼロを起点とした上流からのコンサルティングアプローチに、各種シナリオを適用し、顧客に価値を提供。NECグループ各社との連携、モノ売りではない新たなパートナーモデルの構築、大企業での成功モデルなどをBluStellar Scenarioやオファリングに展開していく。また、パブリック領域では、公共市場に特化したシナリオを用いて、政策と連動したアプローチにより、戦略案件を獲得していくことになる。エリアアプローチも進め、小中規模の自治体へのオファリング提案も行う」とした。

BluStellar Scenarioの具体的な導入事例も紹介した。

食料品メーカーでは、新たなターゲット顧客層の選定や、それに向けたキャッチコピーの生成にNEC独自のAIを活用。それをもとに製作した動画の閲覧数は、従来の動画に比べて125%増となり、商品の販売拡大に大きく貢献したという。

製造業では、ネットワークインフラの集約および統合において、システムコストの最適化を実現。ネットワークとセキュリティのシナリオを連鎖させることで、経営アジェンダを起点としたセキュリティリスクを低減しながら、運用の効率化、コストの最適化、ガバナンスの強化、グローバル全体でのセキュリティインシデントへの耐性を高めたとのこと。

また、金融機関では、モダナイゼーションにおける課題解決に向けて、NECが持つ実績をもとにしたユースケースの提案や、膨大なデータ量を踏まえたアーキテクチャコンサルティングにより、コストと柔軟性の最適化を実現。データ活用基盤の構築により、データ準備工数の削減と意思決定を迅速化できたという。このシナリオは、すでに横展開を開始しており、複数の金融機関で活用しているとした。

NECでは、BluStellar事業の構成要素を、2024年度までは、「BluStellar商材」と「コンサルティング起点ビジネス」としていたが、2025年度からは、AIなどの最先端技術を活用し、経営課題の解決を行う「シナリオ・オファリング」、「プロダクト&サービス」と、テクノロジーコンサルティングとビジネスコンサルティングによって顧客の変革を実現することができるコンサルティングファームである「ABeam(アビーム)」に再構成。いずれも、経営のアジェンダ視点で、顧客の変革を実現する推進役を担うと位置づけた。

アビームの競争優位性は「日本HQ×独立性」と「テクノロジー領域での競争優位」

説明では、アビームコンサルティング 代表取締役社長 CEOの山田貴博氏が、BluStellar事業を構成する同社の取り組みについて触れた。

山田社長 CEOは、「アビームコンサルティングは、日系グローバル企業、アジア市場における日系ローカル企業、欧米企業の成長支援に注力している。顧客と人を最優先で事業を推進する『ClientFirst,PeopleFirst.』、テクノロジー実装力やテクノロジー起点のビジネス変革を推進する『テクノロジー領域での競争優位』、日本起点のグローバルコンサルティングファームであり、NECグループに属しながらも、経営や事業の中立性を担保している『日本HQ(本社)×独立性』が、当社の競争優位性である」と発言した。

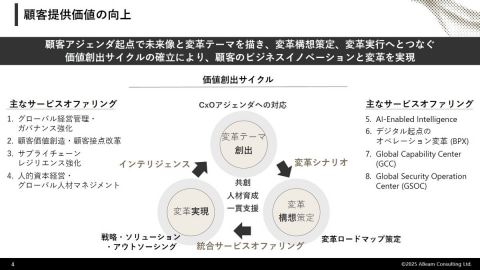

さらに、成長戦略の柱として、顧客アジェンダを起点に戦略から実行までを一体で支援し、戦略やソリューション、アウトソーシングを連携させた統合サービスオファリングの拡充による「顧客提供価値の最大化」、インドでのグローバルケイパビリティセンター(GCC)の設立など、グローバルコンサルティングサービス体制の強化による「変革実現力の拡充」、ビジネスモデル変革や人的資本経営、組織力強化などを支援する「持続的な成長モデルの確立」の3点を挙げ、「顧客アジェンダに基づく価値最大化と変革力拡充によって、戦略から実行までの変革とイノベーションの実現を、顧客にコミットしながら、支援をしていく」などとした。

アビームコンサルティングでは、ベリングポイントやオプティマムソリューションズとの協業により、グローバルコンサルティングサービス体制を構築。両社を含めて、約2万人のプロフェッショナルが在籍しており、顧客アジェンダ起点での変革に取り組んでいるという。山田社長 CEOは、「グローバル経営視点での変革支援が可能であり、欧米の競合にも劣らない実行力と柔軟性を持ち合わせている」と強調した。

アビームコンサルティングの2025年度の事業計画は、売上収益が1670億円。そのうち、サプライチェーン改革や組織・人材変革、価値創出経営などの「戦略」が260億円、モダナイゼーション、データ分析基盤の高度化、AI/デジタル活用の最適化などの「ソリューション」が1230億円、BPOやIT/Digital Managed Serviceなどの「アウトソーシング」で180億円と見込んでいる。

これに対して、将来目標としているBluStellar事業の売上収益1兆円の時点では、アビームコンサルティングは、売上収益3000億円を目指し、内訳として、「戦略」で520億円、「ソリューション」で1750億円、「アウトソーシング」で730億円を計画している。

「収益力向上に向けては、戦略的に注力する業界やアカウントを選定し、顧客アジェンダを起点に、戦略、ソリューション、アウトソーシングの各事業を連携させ、統合したサービスオファリングを提供する。より提案力を高め、高付加価値案件の機会を増やし、受注率を高めるほか、人月モデルにとらわれず、アウトカムベース(成果報酬)と連動した新たな収益モデルへの挑戦、業界共通プラットフォームの構築による再現性の高い収益モデルの創出を進める。また、AIを活用したデリバリーモデルの刷新に加えて、高度な専門性を、グローバルおよび地域ごとに効率的に活用するグローバルケイパビリティセンター(GCC)の設立と、リージョナルケイパビリティセンター(RCC)のマレーシア、ベトナムへの設立により、提供価値と生産性、スケーラビリティを実現しながら、提供コストの低減と収益性の改善を図る」と述べた。

なお、将来目標で掲げた3000億円のうちの過半をアウトカムベースのビジネスモデルに移管させる考えも示した。また、業界共通プラットフォームは、すでに電力、鉄道、不動産、リース業界で実績があり、今後、グローバル製造業にも拡大する予定だという。

顧客提供価値の向上では、顧客アジェンダ起点の戦略構想から実現までの一貫支援を提供。変革テーマを創出し、変革シナリオを策定。戦略、ソリューション、アウトソーシングの各事業がサービスオファリングを通じて、変革シナリオを実行し、企業の構造改革やビジネスイノベーションを実現することで、持続的に価値創造のベースを生み出すという。

「CxOアジェンダに対応した戦略コンサルティング、ビジネスプロセスの高度化に向けたBPXを中心としたアウトソーシングを強化し、顧客提供価値の拡充を進める。また、NECとの協業により、戦略的に注力する顧客に対し、両社が持つインテリジェンス、資産、サービスを活用した一気通貫の支援サービス体制を構築。アビームが担当する戦略構想策定と、NECのBluStellarによるAI活用を含む経営基盤のモダナイゼーション、セキュリティソリューションを組み合わせて、テクノロジー実装から運用まで一気通貫でサービス提供する体制を構築する。この結果、NECグループとしての差別化が実現でき、グループ全体の企業価値向上にも貢献できる」とした。

安全保障事業:次期中期経営計画期間中の売上収益7000億円を目標に

一方、NECの「安全保障」への取り組みについては、ITやネットワーク、センサーシステムによる「防衛事業」と、航空宇宙および通信で構成する「デジタルインフラ事業」の2つの事業領域から説明した。

NEC 執行役 Corporate SEVP兼Co-COOの山品正勝氏は、「国際社会の緊張の高まりや、経済安全保障の動きなどを背景に、防衛政策、経済安全保障政策、サイバーセキュリティ政策などが推進され、日本の防衛力整備計画は、従来の2.5倍となる43兆5000億円の予算規模となっている」と前置き。

「NECは、防衛、航空宇宙、通信の豊富なドメインナレッジと先端技術を統合した高い信頼性を持つ社会インフラソリューションを提供し、安全安心な社会の実現に貢献することができる。NECは海底から宇宙までのICTインフラを手掛ける稀有な存在である。これまで培った技術をリアルユースで提供し、日本の安全保障に貢献するとともに、事業面でも飛躍的成長を目指す。この結果、日本全体の経済発展にも貢献できる」と述べた。

NECでは、防衛、海洋、航空宇宙で構成する「ANS(Aerospace and National Security)」の2025年度の売上収益計画は5250億円としている。今回は、次期中期経営計画期間中を視野に入れた新たな将来目標として、売上収益7000億円を掲げ、その先の目標として、1兆円規模のビジネスを視野に入れていることを明らかにした。

「防衛事業」においては、陸、海、空の従来領域から、宇宙、サイバーセキュリティ、電磁波の新たな領域を対象に、防空・ミサイル防衛システム、指揮統制システム、クラウドシステムなどを提供する「IT関連事業」と、無線通信、衛星通信、ネットワークマネジメントシステムなどの「ネットワーク関連事業」、音波センサー、電波センサー、光波センサーによる「センサー関連事業」によって、ミッションクリティカルなシステムなどを提供している。

NEC 執行役Corporate EVP兼エアロスペース・ナショナルセキュリティBU長の永野博之氏は、「防衛装備庁中央調達では、国内において、3位から4位の契約額である。2024年度は、282件、3117億円の契約額があった」とし、「上位2社は、ミサイルや艦艇、飛行機などを提供している企業であり、NECは、ICT領域におけるトップ企業となっている。IT、ネットワーク、センサーの技術により、防衛省の脳、神経、目として、状況認識の強化や指揮統制、意思決定に貢献している。今後は、統合防空ミサイル防衛能力、領域横断作戦能力、指揮統制・情報関連能力の分野に注力する。統合防空ミサイル防衛能力のICT領域では7割のシェア、指揮統制・情報関連能力では4割のシェアを持つが、さらにシェアを拡大していく」と意気込みを見せた。

また、政府方針に基づく装備移転によるグローバル展開や、欧州のセラフィムや米国ジオデシックといった宇宙・防衛領域における海外ベンチャーキャピタルファンドへの出資のほか、事業成長の実現に向けたリソースの増強を図る考えも示した。

「NECにおけるAIの活用やサイバーセキュリティ強化によって、サプライチェーンを最適化する。2025年度までに約1600人を増員しており、同時に、生産設備の増強では、約5万平方メートルを増床した。今後、さらに2万平方メートルの増床を計画している」という。

国内の防衛調達では、上限利益率が決まっている。かつては5%~7%に定められ、それを超えると超過利益分を返納する必要があったため、市場からの撤退が相次ぎ、NECも撤退を検討したことがあったという。現在では、条件をクリアすれば、最大15%までの利益を確保できるようになった。NECも防衛事業における利益率が、現在は10%を超える水準に到達しているという。だが、米国では20%の利益率を計上するケースもあるという。NECでは、政府への働き方とともに、防衛で培った技術を、利益を確保しやすい民間にも活用することで、全体的な利益率向上に取り組んでいく考えを示した。

「デジタルインフラ事業」では、海底ケーブルを中心とする「海洋事業」のほか、高精度な航空管制ソリューションを提供する航空事業と、人工衛星開発に加えて、地上システムや搭載機器などにも対応する宇宙事業を組み合わせた「航空宇宙事業」で構成する。

「海洋事業」の特徴は、主要機器を国内で製造し、設計、開発から敷設工事までを一貫して提供している点にある。NECのグローバルシェアは25%で、これまでに地球10周分にあたる40万kmの敷設実績を持つ。マルチコアファイバーケーブルを世界で初めて商用化し、大容量化を実現している点も大きな差別化になっている。

「ハイパースケーラーが独自で海底ケーブルを敷設する動きがあり、海底ケーブルの市場規模は年間5000億円にまで拡大してきた。特に、アジア太平洋地域への敷設が増加するとの予想が出ており、NECは日本に拠点を持つ地理的メリットと、大容量通信の優位性を生かすことができる。今後、市場シェア35%の獲得を目指す」と、強気の姿勢を見せる。

また、「航空宇宙事業」では、航空事業において、管制の高度化を支援し、最適な航空運航と、24時間365日での航空機の安全運航および定時運航を実現。空港監視レーダーでは国内トップシェアを持つ強みを、さらに生かしていくという。宇宙事業では、人工衛星の開発では約80機の実績を持つほか、衛星を制御する地上システムでも多くの実績を持つ。また、NEC衛星オペレーションセンターを通じて、宇宙関連の新たなサービスの提供にも取り組んでいるところだという。

さらに、航空と宇宙の2つの事業を行っている強みを生かして開発したのが、「衛星航法補強システム」だという。GPSなどの信号誤差を、地上から補強することができる高精度な衛星航法システムで、GBAS(Ground Based Augmentation System)と呼ばれている。2025年から羽田空港で正式運用を開始している。「電離圏の影響を、監視し、補正する世界唯一の技術である。今後、この技術を、東南アジアや中東地域にも提供していく。飛行時間の短縮、燃料消費の削減、設備コストの削減といったメリットを生むことができる」という。

NECでは、2005年に世界初の宇宙光通信を実現してから20年間の歴史を持ち、2025年1月には、1.5μm衛星間光通信を使用し、先進レーダー衛星「だいち4号」と、約4万km離れた静止軌道の光データ中継衛星との間で、JAXAの光衛星間通信システム「LUCAS」を利用して、世界最速となる1.8Gbpsによる光通信を実現。静止衛星経由で、観測データを地上局へ伝送することに初めて成功している。また、2025年4月には、光空間通信において、地上では国内最長となる10km超の通信に成功した。

「現在、100Gbpsの光端末を開発している。数年後には作り上げたい。近い将来に訪れる宇宙空間での高速通信時代を目指した取り組みを進めているところである。ここでは、イーロン・マスク氏に負けないためには、何をやらなくてはいけないかということを考えている」とし、「衛星コンステレーションをどう作るかだけでなく、これを使って、どう儲けるかを考えていく。どう活用するかといったことを、金融機関、電力会社をはじめ、日本のパートナー企業とともに検討しているところである。ブルーオーシャンとなるビジネスを開拓していきたい」と述べた。

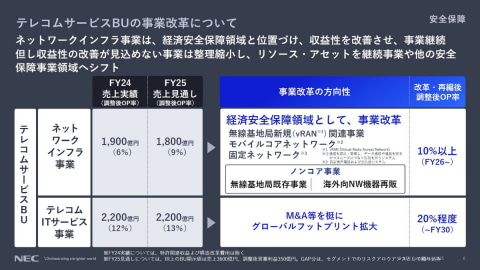

なお、NECでは、テレコムサービスBUの事業改革に取り組む考えも示した。

山品氏は、「ネットワークインフラ事業は、経済安全保障領域において重要なコア事業である。収益性を改善させ、投資を行い、事業を継続する成長事業に転換させる必要がある。収益性の改善が見込めない事業は整理縮小し、生まれたリソースや技術アセットを、継続事業や、ほかの安全保障事業領域へとシフトさせる」と述べた。

テレコムサービスBUは、ネットワークインフラ事業とテレコムITサービス事業で構成。ネットワークインフラ事業では、無線基地局のvRAN関連事業、モバイルコアネットワーク事業、固定ネットワーク事業に注力する一方で、無線基地局向け既存事業、海外向けネットワーク機器の再販事業については整理、縮小し、事業再編後は、調整後営業利益率で10%以上を見込む。テレコムITサービス事業では、2025年10月に発表した米CSG Systemsの買収のように、M&Aなどを通じて、グローバルフットプリントを拡大し、調整後営業利益率で20%以上を見込むという。