イベント

日本IBMの「Think Japan」に富士通の時田社長が登壇、AIやハイブリッドクラウドなど3領域で協業を検討

2025年9月22日 06:00

日本アイ・ビー・エム株式会社(日本IBM)が9月17日に開催した同社年次イベント「Think Japan」に、富士通の時田隆仁社長 CEOがゲストで登壇するという、IT業界において歴史的なシーンが見られた。

基調講演の冒頭に、日本IBMの山口明夫社長は、「なぜ、ゲストが富士通なのか。昔は喧嘩(けんか)をしまくっていたではないか、と思うかもしれない。だが、いまはそういう場合ではない。テクノロジーが大きく変わり、企業の変革が迫られるなかで、ITのプロが手を組んでしっかりと前を向いていくべきである」と語り、「時田さんのところにお邪魔した際に、『Think Japanというイベントがあるのだけど、登壇できる?』と聞いた。すると、『いいよ』と返事をもらった。そのあと、スタッフは大変だったと思う」と、笑いながらエピソードを披露。

「生産性を高め、社会を良くしていこうという思いは同じであり、2人でずっといろいろなことを検討してきた。一緒に活動することで、世の中のお役に立てるのではないかという思いがあった」と切り出し、「パートナーであり、とても尊敬している人物である」として、富士通の時田社長CEOを壇上に招き入れた。

ちょっと照れた笑顔で登壇した時田社長 CEOは、「こんにちは。お招きいただきまして、ありがとうございます」と語り、山口社長と握手。「ベストフレンドの山口社長から、『一緒に登壇しよう』と言われて実現した。会場にいらっしゃる皆さまには、日ごろから多大なるご支援を賜っている。日本IBMのイベントの場であるが、お礼を申し上げる」と語り、会場を沸かせた。

2人にはいくつかの共通項がある。金融分野のシステムエンジニア出身であることに加え、2019年に社長に就任したというのも同じタイミングだった。

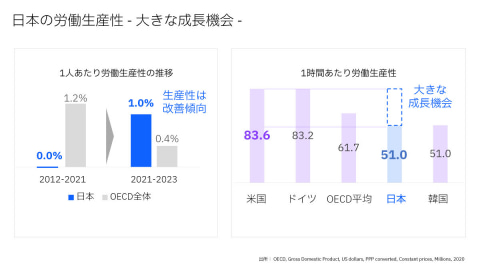

山口社長は、「IBMと富士通は、レガシーシステムの代表であるとか、DXの遅れの原因だとか言われてきたが、私たちは、役に立ちたいという思いでずっとやってきた。ただ、新たな変革をしなくてはならないのは確かである。一緒に協業することで、きっと、なにか新しい波を起こせるのではないかという話をしてきた。日本の労働生産性の遅れが指摘されているが、そのギャップを埋めるということに対しても、一緒になって、新たな価値を創り出すことに取り組みたい」と発言。

時田社長CEOは、「コロナ禍では、日本はデジタル敗戦国だという言葉が使われた。だが、いまはそうした時代の実体験をもとに変わろうとしている。レギュレーションや人材不足の問題もあり、社会実装の遅さも指摘されている。また、日本から世界をリードする技術革新が生まれないという課題もある。しかし、何とかしなければならないという機運は確実に高まっている。恐れずにチャレンジすることが大切である。それを支援していきたい」とした。

また、時田社長CEOは、富士通が今年90周年を迎えたことに触れながら、「国産コンピュータの父と言われた池田敏雄氏(元富士通専務取締役)は、将来、人間の一部が電算機の機能によって置き換えられるようになり、人間はそれ以上のことをやらなくてはならないと説いてきた。また、山本卓眞氏(元富士通社長)は、富士通の社員が持つ夢を実現することが、社会の夢を実現し、人類の課題である格差社会や環境問題の解決にも貢献できると語っていた。いまの富士通は、これを引き継ぎ、それが、『イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと』という現在のパーパスにつながっている。また、ヒューマンセントリックの考え方で研究開発を続けてきた」と説明。

「テクノロジー企業として、一緒にやれることは一緒にやろうと考えた。勝負するところはガチンコでやると話をした。もし、この輪の中に入りたいというお客さまやパートナーは、ぜひお声がけをいただきたい。いまは、日本がどうやって強くなるのかという勝ち筋を作らなくてはならない大事な時期である。この2人のタッグを応援してほしい」と呼びかけた。

両社で協業を検討、「AI」「ハイブリッドクラウド」「ヘルスケア」の各領域で

日本IBMと富士通は、同日午後1時の基調講演の開始とともに、「テクノロジーを活用した共創を通じたより良い社会の実現を目指して協業検討を開始」というニュースリリースを発表した。

発表内容は、日本IBMと富士通が有するテクノロジーや知見を組み合わせて、共創を通じて、新しい価値を創出し、変革を加速するために、日本市場において、「AI」「ハイブリッドクラウド」「ヘルスケア」の領域において協業を検討するというものだ。

山口社長は、「なにを一緒にやるか――。まずは、この3つの領域で、社会のお役に立てないかと考えた」という。

「AI」では、企業におけるAIの活用が進展し、業種特化型や業務特化型のAIによる生産性向上と競争優位性への期待が高まる一方、AI基盤の整備が喫緊の課題となっていることに着目。両社の強みを生かした協業により、AI時代における社会システムの革新に貢献することを目指すという。具体的には、両社が持つ業務知見や、日本語を強化したLLM、横断的なAIガバナンスやAIオーケストレーションなどの価値およびアセットを持ち寄り、業種および業務特化型AIの開発、統合AI基盤の構築における協業を検討する。

時田社長は、「2025年はAIエージェント元年である。人間の力では対処しえない課題の解決に向けて、AIを使わなくてはならない状況にある。それを担保するのが富士通をはじめとするテック企業の使命である」とし、山口社長は、「お互いに強みを持つツールを持ち寄って、お客さまに提供できるようにしたい。業界特化型のLLMを一緒に作っていけたらいい」とした。

2つめの「ハイブリッドクラウド」では、ITシステムのハイブリッドクラウド化が進展するなか、データセンターレベルでの運用の高度化とコストの最適化、現行システムのモダナイゼーションなどが課題となっていることを指摘。富士通と日本IBMの協業により、ハイブリッドクラウド環境における社会システムの革新に貢献することを目指すという。

ここでは、両社が持つ、汎用および業種・業務に特化したクラウド環境や、高度化方法などの価値およびアセットを持ち寄り、国内関連法令や規制に適合したシステム環境の構築を目的としたデータセンターにおける連携や自動化、FinOpsのさらなる適用を検討するという。また、モダナイゼーションのためのハイブリッドクラウド環境への移行作業についても検討する。

山口社長は、「お客さまは、インフラを気にせずに、既存の業務アプリケーションを動かしたり、新たなアプリケーションを作ったりといった環境が必要である。そこを一緒にやりたい」とし、時田社長は、「企業システムのなかではあらゆるAIが利用されている。富士通のAIだけ、IBMのAIだけが動いている環境というのはありえない。ただ、企業にとって注力しなくてはならないのは、プラットフォームやインフラの構築や運用ではなく、その上で稼働するアプリケーションやサービスである。これによって、自らの競争力や成長性を作ることである。我々はハイブリッドクラウド、ハイブリッドプラットフォーム環境を用意して、多様なニーズに応える必要がある。これは富士通の力だけではできない。IBMの力を加えても、まだできないかもしれない。だが、多様なニーズに応えるには、富士通とIBMの2社が、まずはテーブルに着くことが大切だと考えた」と述べた。

3つめは、「ヘルスケア」である。この分野における相互活用型のAI・データ連携を行うという。

AIを用いた医療データの利活用が、日本の医療体制の持続的な維持やドラッグロスなどのヘルスケアに関わるさまざまな課題の解決につながることを示す一方で、利活用できる医療データが十分ではなく、AIに関して、多岐にわたる課題を解決するといった状況にまで、社会実装されていないことを指摘。日本IBMと富士通が協業を通じて、これらの課題解決に貢献することを目指すという。

検討内容としては、医療データ主体の権利保護と適切な法令順守を前提としながら、ヘルスケア領域における課題解決のために、両社の医療データプラットフォームを互いに連携させることを検討。医療データプラットフォームを活用したAIサービスに関する協業も検討する。

山口社長は、「私自身、なんとかならなのかと思っている領域のひとつがヘルスケアである」と前置きし、「日本における医療DXは極めて重要な領域である。その変革をITが足を引っ張ってはいけない。医療分野は、日本IBMと富士通が、ガチンコで取り合っていた領域であるが、それはそれであり、世の中のためになり、病院や患者の役に立てるところは、どんどん協業していく」とコメント。

時田社長も、「ヘルスケアは、両社にとって重要なビジネス領域である。だが、言い過ぎかもしれないが、医療崩壊前夜といえる状況にあるのも事実だ。データ利活用がままならないという状況にあり、我々も相互にデータを利活用できることを積極的に言ってこなかった反省がある。データ共有が、医学にどれだけの進歩をもたらすか。競争するだけでなく、一緒にできるところは共創し、日本の医療改革だけにとどまらず、人のウェルビーイングにもテクノロジーを使っていきたい」と述べた。

今回の日本IBMと富士通の提携について山口社長は、「大上段に構えたものではない。できることと、できないことがある。競合するところはある。だが、一緒にやることで、社会の変革や社会課題の解決に貢献できたらいいと考えている。まずは3つの項目で詳細を詰めていく。今日は所信表明の場である」と位置づけた。

今後は、2社が共有する「テクノロジーを通じて、社会をより良く、持続可能なものにする」という価値観の実現に向け、各領域における検討事項の協議を進め、2025年内に、検討の具体化に向けた合意書の締結を目指すという。

エンタープライズAIで加速する新たな価値創造

Think Japanは、日本IBMの顧客企業やパートナー企業を対象に、毎年開催しているイベントで、今年は「エンタープライズAIで加速する新たな価値創造」をテーマに開催した。

日本IBMの山口社長は、「あらゆる企業は、企業の中にあるデータを活用し、AIによって価値を高め、攻めに打って出るタイミングが訪れた。AIエージェントが登場し、ソフトウェアツールがそろい、企業においてAIを利用する風土ができ始めている」としながらも、「AIは、魔法のつえでもなく、エージェントはすべてのことに対応してくれるわけではない。いい調理道具を持っていても、料理する材料がそろわなければ料理はできない。なにを食べたいかという意思がないと意味がない。それと同じことがAIでも起きている」と比喩した。

その上で、エンタープライズAIを推進するために必要な要素をいくつか挙げた。

「いまや、AIエージェントを作ろうと思えば、100でも、1000でも、1万でも作れる。だが、データを整理していないとAIエージェントによる効果を飛躍的に向上させることはできない。データを愚直に整理することが、まずは重要である。また、ハイブリッドなインフラ環境により、柔軟性を持たせることが大切である。アプリケーションにとって大切なのは、業務の特性にあった稼働ができるかどうかであり、クラウドで活用するアプリケーションもあれば、オンプレミスで稼働するアプリケーションもある。古い言語から、新しい言語に変えることがモダナイゼーションではない」と発言。

さらに、「基礎技術の研究開発と進化が重要であり、省電力化、高速化、微細化の流れを理解する必要がある。いま取り組んでいるプロジェクトの課題は、いまのテクノロジーを使えば、すでに解決できるということもある。やらなくてはならないのは、5年先、10年先の課題を解決することであり、技術で解決済みの課題に対して、新たなプロジェクトを遂行するという間違ったプロジェクトが行われているケースが見受けられている」とも述べた。

また、日本の労働生産性は世界で低いと指摘されているが、2021年~2023年という期間で見れば、OECD全体が0.4%の改善であるのに対して、日本は1.0%も改善していることに触れ、「日本は、生成AIなどのテクノロジーを活用して改善を進めることができている。絶対値では、まだ低い水準にあるが、これを埋めていくことができるだろう。そのためには、AI、ハイブリッド、新たなテクノロジーによって、変革することが重要である。テクノロジーの活用、業務の効率化、新しい価値の創出を通して、お客さま、パートナーとともに新しい未来を築いていく」と語った。

一方、米IBM 上級副社長 ソフトウェア兼チーフコマーシャルオフィサーのロブ・トーマス氏は、「企業の真価を引き出すAI、自動化、そしてハイブリッドクラウド」をテーマに基調講演を行った。IBMが、日本において、87年間にわたり事業を行い、イノベーションを提供し、研究開発を推進し、顧客やパートナーとの協働の長い歴史を持つことに言及しながら、「富士通という新しいパートナーとの協業を楽しみにしている。日本IBMにとって特別な一日になる」と発言した。

その一方で、AIの影響によって転換点にいることを指摘。AIが2028年までに10億もの新しいアプリケーションやエージェントを生み出し、働き方を変えることになると予測。だが、AIを活用している日本の企業は55%にとどまっているのに対して、米国、中国、ドイツでのAI活用率は90%に近く、大きなギャップがあることを課題に挙げた。

「AIの導入は、イノベーションと成長を促進するために不可欠である。そして、AIが日本における生産性向上の最大の原動力になると考えている。AIを導入し、コアビジネスとコア業務に統合しなくてはならない。これは、+AI(プラスAI)といえる取り組みである。さらに、日本の企業は、+AIからAI+(AIファースト)へとシフトしなくてはならない。これは、すべてのプロセスがAIから始まることを指している」とした。

また、「日本は新たな技術の導入には慎重であるが、AIの導入においては、この緻密な姿勢を犠牲にする必要はない。技術は大幅に向上しており、適用しやすいものになっている」と述べた。

さらに、「データは企業にとって最大の資源になるが、基盤モデルに活用されているデータは1%未満にすぎない。基盤モデルには、企業が蓄積したデータを使用できていないのが実態である。自社データで学習したAIモデルは、競争力の源泉になる」と語った。

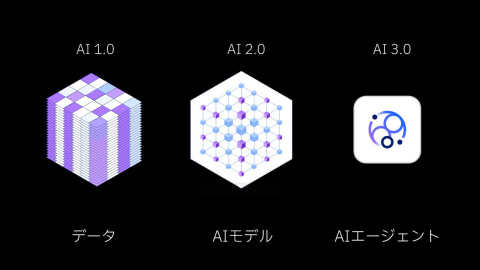

AIエージェントへの進化については、「洞察と自動化を、新しいレベルへ引き上げることになる」と前置きし、これまでのAIの進化を3つのフェーズにわけて振り返った。

最初の「AI 1.0」は、いまから30年前にまでさかのぼり、データを活用し、データサイエンスと機械学習の時代が到来したタイミングであったと位置づけた。現場では、データラベリングなどの手作業に追われ、困難な作業が多かったことについても振り返った。

次の「AI 2.0」のフェーズはAIモデルを指し、ChatGPTの登場から始まったという。だが、これは、すべての企業の期待に応えたものではなく、4年間を経過しても、価値を実感できていない企業が多いとした。

それに続く新たなフェーズが「AI 3.0」であり、AIエージェントの広がりを指すものになる。

「AIエージェントは、ビジネスの運用を自動化でき、物事や働き方を根本的に変えることになる。そして、数年先には、私たち一人ひとりが、数百、数千のAIエージェントを持ち、AIエージェントが、人のために働いている世界を容易に想像することができる」とした。

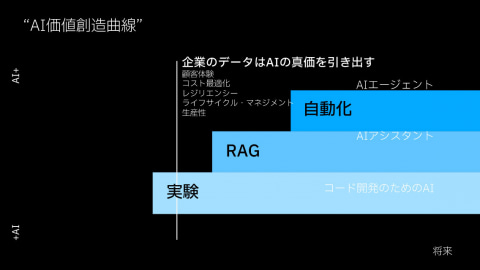

ここでは、「AI価値創造曲線」という観点からも説明した。企業はAIの活用において、企業データをモデルに適用し、それをAIエージェントに変換。実験、RAG、自動化といった進展のなかで、+AIからAI+へと移行して、それが「AI価値創造曲線」を上昇させることにつながるという。

だが、「AI価値創造曲線」の上昇を止めてしまう2つの要素があることも指摘する。

ひとつめは「カルチャー」である。多くの企業には、リスクを取り、実験を奨励する環境に適応する文化がないとする。そして、もうひとつは、「繰り返し試みる意欲」がないという。「イノベーションを行うためには、挑戦する文化を築き、経営レベルは、失敗する可能性を理解し、時間をかけて繰り返して、物事を良くする文化を構築することが必要である」とした。

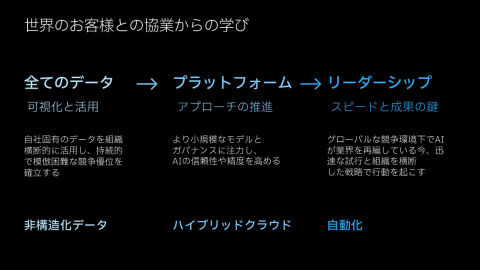

さらに、「AIを活用するには、企業内のデータを解放する必要がある。また、プラットフォームアプローチや、長期的視点でのリーダーシップが非常に重要になる。これは、IBMが世界中のお客さまとの協業から学んだものである。まずは正確さよりもスピードに重点を置き、次に繰り返し、時間をかけて精度を向上させる。そして、リーダーシップこそが、競争優位性につながることになる。AIをうまく活用している世界中の企業はすべて、これらの要素を取り入れている」とした。

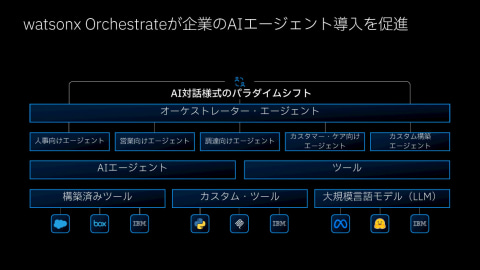

また、IBMにおける取り組みについても言及。「IBMは、2020年に世界で最も生産性の高い企業になることを決意した。また、AIによって自動化することで、コスト削減を実現し、それを研究開発に再投資できると考えた。それに向けて、まずは、エンタープライズAIのための包括的なアプローチを開始し、Red Hatのハイブリッドクラウドおよびマルチクラウドプラットフォーム上で、データとミドルウェアの整備を行い、ハイブリッド環境での自動化や可視化を行い、AIエージェントの活用を進めている。また、watsonx Orchestrateによって、AIエージェントを簡単に活用できるようにしている。まずは、セールスエージェントや調達エージェントを構築し、その後、さまざまなAIエージェントの活用を開始した。そして、AIエージェントが増加するのに従い、それらをオーケストレーションする戦略が必要になることに気がついた。そこに、watsonx Orchestrateが活用でき、その成果を見た日本の企業をはじめとして、世界中の企業が注目している」と述べた。

トーマス氏は、「IBMは失敗もあったが、学び続け、その成果を製品の改善にもつなげてきた。watsonx Orchestrateにより、過去5年間で45億ドルの生産性向上を実現した」と報告した。

また、世界でさまざまな企業において、パッチ適用時間の削減、業務自動化によるコスト削減、開発者の生産性改善などの成果が上がっていることも、具体的な成果の指標を示しながら紹介した。

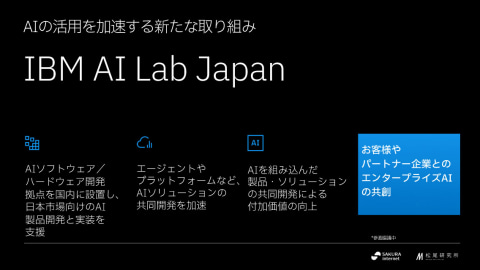

なお、講演の最後には、日本における新たな取り組みとして、IBM AI Lab Japanを、2025年10月に東京に設置することを発表した。

IBM AI Lab Japanは、IBMの技術、コンサルティング、研究開発の強みを結集し、国内のパートナー企業や学術機関との協業を通じて、エンタープライズAIの開発および実装を推進する戦略的拠点と位置づけている。

具体的には、IBMの東京ラボラトリー内にAIに特化したソフトウェアおよびハードウェアの開発拠点を設置し、IBMの海外の開発部門とも連携して、日本企業特有のニーズに即したIBM製品の開発および改良を加速。IBMやパートナー企業が提供するAIエージェントを活用して、顧客がより迅速にAIエージェントを利用できるソリューションを提供するとともに、共同開発も行う。

さらに、IBMが提供する業界向けソリューションと、お客さまやパートナー企業が提供する製品や業務アプリケーションへのAIの組み込みを促進し、それぞれの製品およびソリューションの付加価値の向上を推進し、共同開発も行う。

トーマス氏は、「ThinkPadの開発拠点の設置以来、IBMが日本で行った最も重要な研究開発投資となる。ソフトウェアエンジニアリングの能力を持ち、AIエージェントに対するコンサルティングスキルとともに、AIと実験のためのプラットフォームとしても活用する。優秀な学生を集めることもできる」とした。

最後にトーマス氏は、「半導体分野においては、IBMはRapidusと協力しており、この結果、日本が主権を持って、半導体生産能力を構築している。また、日本におけるAIのソフトウェアスタックと、各事業にAIを導入するためのコンサルティングスキルも提供する。日本の未来に対しては我々は楽観的に見ている。IBMは、日本への投資を継続し、AI+をともに加速していくことになる」と述べた。