ニュース

Snowflake、浮田竜路氏が新社長に就任 「AIの民主化・高度化・安全性」など5つの注力領域で事業を展開

2025年8月5日 06:30

Snowflakeの日本法人であるSnowflake合同会社の社長に、8月1日付で浮田竜路氏が就任し、前社長である東條英俊氏が退任した。同日、両氏が出席し、記者会見を行った。

浮田新社長は冒頭、「10人足らずの時から5年間に渡り、同い年である東条のもとで仕事をしてきた。今朝起きた時の心境は、初めて母親から離れて幼稚園に通うような気分であった」と切り出しながら、「データ戦略なくして、AI戦略なし。これからは、データ戦略をAI戦略に拡張していく新たなフェーズに入る。データを最大限に活用し、ビジネスを進化させるために、AIを活用していくことになる。日本の企業にとって必要となる存在を目指す」と抱負を述べた。

現在、グローバルのSnowflakeの顧客数は1万1578社であるが、そのうちの約半分となる5200社以上が、Snowflake上でAIや機械学習を活用していることを示し、「日本では30%強にとどまっている。2026年度までにグローバル水準に引き上げたい」とも述べた。

浮田新社長は、EMC/VCEなどを経て、アドビの常務執行役員 デジタルエクスペリエンス営業本部長を務め、2021年から、Snowflake日本法人において、執行役員 第二営業統括本部長としてセールスチームを統括してきた。

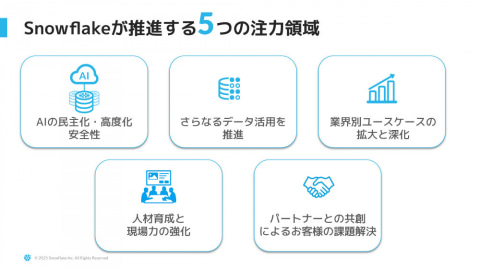

浮田新社長は、Snowflakeが取り組む5つの注力領域として、「AIの民主化・高度化・安全性」、「さらなるデータ活用の推進」、「業界別ユースケースの拡大と深化」、「人材育成と現場力の強化」、「パートナーとの共創によるお客さまの課題解決」を挙げ、「AI戦略を、データ戦略の一部としてとらえることが重要である」としながら、「AIを生かすには高品質で、整ったデータと、それを扱える人材、業務に根付いたユースケース、それを支えるエコシステムが重要である。AIの流れは一時的なものではなく、企業の競争力そのものを左右する変化である。5つの注力領域は、『データ戦略なくして、AI戦略なし』という戦略の土台を整えるものになる。これまで積み上げてきた実績を基盤に、よりスピード感を持って、5つの注力領域に力を注ぐことで、データとAIによるビジネスの成果を支えるパートナーであり続けたい」と語った。

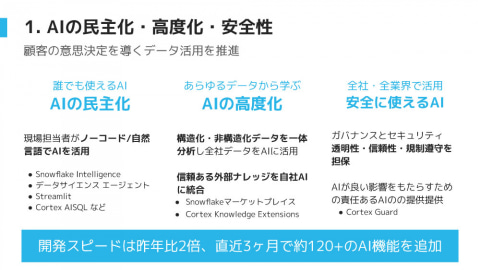

ひとつめの「AIの民主化・高度化・安全性」では、Snowflakeが直近3カ月で、前年同期比2倍となる120以上のAI機能を追加したことに触れながら、「AIをすべての人、すべての業務で使えるようにするために、AIの民主化を目指している。例えば、Snowflake Intelligenceにより、専門知識を持たない人でも、自然言語で質問ができるようになり、AIを通じて必要な情報や分析結果が簡単に得られる。また、あらゆるデータから学ぶことで、AIを高度化できるのがSnowflakeの強みである。SnowflakeマーケットプレイスやCortex Knowledge Extensionsにより、信頼性の高い外部データをAIに取り込み、AI自体を高度化させることができる」とした。

また、「透明性、信頼性、規制順守を担保し、全社および全業界で安全に活用できるAIが必要になる。Snowflakeはセキュリティとガバナンスを一体で提供でき、組織間や業界間でも安全に利用できる。Cortex Guardによって、安心してAIをビジネスに導入できる」などと語った。

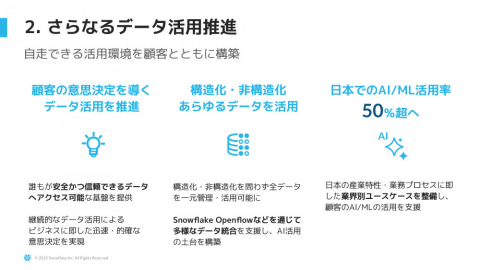

2つめの「さらなるデータ活用の推進」では、「日本の企業が、自社のビジネスのなかでデータを自在に操り、確実に成果を上げるために、Snowflakeは、支援のギアを一段引き上げる」と切り出し、顧客の意思決定を導くデータ活用の推進、構造化および非構造化を含むあらゆるデータの活用、日本でのAIおよび機械学習の活用率50%以上への挑戦に取り組む姿勢を示した。

「Snowflakeが実現しているAIデータクラウドは、一貫性のあるデータにアクセスできる環境を整備し、意思決定のスピードと精度を飛躍的に高めることができる。企業ごとの業務や課題に応じて、最適なデータ基盤と運用体制を共に構築し、現場主義で継続的に活用・改善できる仕組みづくりを支援している。これにより、的確な意思決定ができるAIデータクラウドを実現している。Snowflake Openflowなどを通じて、多様なデータ統合を支援することで、あらゆるデータを活用できるようにするとともに、AI活用のための共通基盤を提供する」などと述べたほか、「2028年度には、AI活用が大きく飛躍すると予測されている。これを見据えて、PoCにとどまらず、AIを業務の中核に据えて本格的に運用するフェーズへと導き、データ活用の可能性を飛躍的に広げたい」と語った。

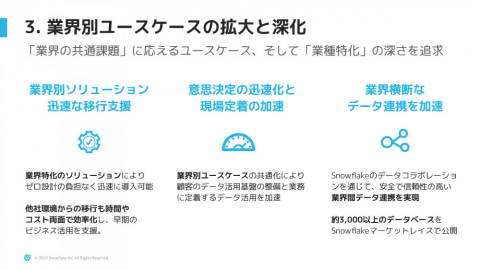

3つめの「業界別ユースケースの拡大と深化」では、「業界の共通課題に応える実践的なユースケースの整備と、業種特化の深さを追求する。従来の環境からの移行にかかる時間やコストを大幅に削減し、Snowflakeによるデータ活用を迅速に立ち上げることにも取り組む」とした。

製造、金融、通信など、業界に最適化した即戦力型ソリューションの提供と迅速な移行支援を行うほか、業界別ユースケースを共通化することにより、顧客のデータ活用基盤の整備と、業務に定着することができるデータ活用を加速。さらに、Snowflakeのデータコラボレーションを通じて、安全で信頼性の高い業界間データ連携を実現するという。

「3000以上のデータベースをSnowflakeマーケットプレイスで公開しており、安全で信頼性の高い業界横断のデータ連携が可能になる。業務効率の向上にとどまらず、新たなサービスや新たな価値を、業界を超えて創出できる。成果につながるAIデータクラウドを提供する」と語り、「これは、Snowflakeが、あらゆるユーザー層をサポートできる統合プラットフォームであるからこそ実現できるものだ」と強調した。

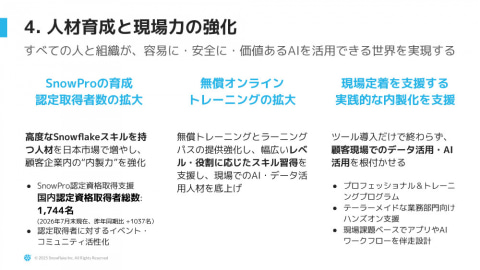

4つめの「人材育成と現場力の強化」では、グローバルで重視している取り組みであることをアピールしながら、「日本市場でも、高度なSnowflakeスキルを持つ人材を増やし、企業やSIerでの内製力を強化していくための支援を行っている。SnowProの認定取得者数の拡大は、日本における重要な取り組みになる」とした。

同社によると、2025年7月末時点で、日本国内におけるSnowPro認定資格取得者総数は1744人に達し、この1年で1037人も増加しているという。

無償トレーニングとラーニングパスの提供を強化しており、特に、入門者向けに新たに用意したSnowPro Associateへの関心が高いという。「2025年4月から開始したSnowPro Associateを取得するための無料ハンズオントレーニングには、すでに1000人以上が参加している」とした。

「Snowflake認定資格のラーニングパスでは、役割や目的に合わせて段階的なスキルアップをサポート。ツールを提供するだけでなく、人材育成を通じて、現場で定着するための支援を行っている」と述べた。

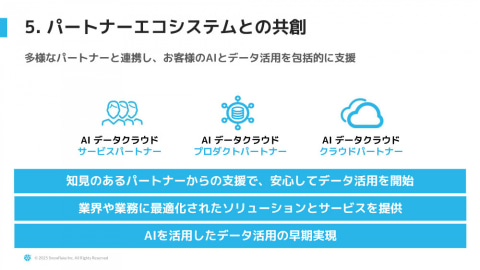

最後の「パートナーとの共創によるお客さまの課題解決」に関しては、サービス、製品、クラウド、販売といった多様なパートナーと連携し、顧客のAIとデータ活用を、360°で包括的に支援できるとし、「パートナーとの強固な連携により、導入のリスクを最小限にし、価値創出を加速できる」と語った。

現在、国内におけるSnowflake Partner Network(SPN)のサービスパートナーは、250社以上に達しているという。

「日本においては、システムインテグレータが重要な存在になる。米国ではITエンジニアの65%が、ユーザー企業に所属しているが、日本では28%にとどまり、72%はIT企業に在籍している。データとAIを活用したビジネス変革を成功させるためには、日本ではパートナーとの連携が不可欠である。既存パートナーとの連携強化に加えて、新規パートナーの開拓も進めていく」と述べた。

Snowflakeは、2019年8月に、日本法人を設立以来、6期連続でビジネス成長を遂げているという。2024年度からのグローバルの成長率は平均30%であるのに対して、APJの成長率は平均42%となっており、「日本がAPJの成長率を引き上げており、2030年度までに、全世界の売上高の10%以上をAPJで占めることを目標にしている」と意気込む。

また、「Snowflakeは、クラウドデータ基盤の領域において、中核を担う存在感を確立できたと自負している。データとAIを業務に取り入れ、業務変革や新たな価値創出に取り組む企業に支えられてきた。また、業界を超えて広がるパートナーと価値共創に取り組んできたことが、成長につながっている」と述べ、「Snowflakeは、ひとつの基盤で統合した体験を届けることができる。誰もが活用でき、社外とも安全につながり、その結果をビジネスに生かすことができる。ビジネスに寄り添い、『つながる』エンタープライズを実現できる企業である」と自らを位置づけた。

同社では、2024年4月に、東京・八重洲の東京ミッドタウン八重洲に、新たなオフィスを開設。「共創と発信の拠点」と位置づけ、これまでに220回以上のイベントを開催し、延べ9000人以上が来社。「業界の垣根を越え、人と人がつながり、新たな価値を共生する場として、確かな成果が生まれている」と報告。「顧客やパートナー、コミュニティが集い、学び合い、個社ごとの深い議論が行われている。今後も実践知とネットワークが循環する共創の中心地として進化させたい」と語った。

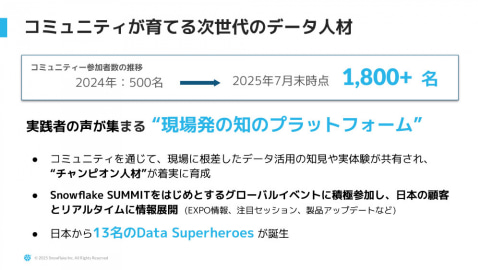

さらに、人材育成にも注力する姿勢を強調。その活動のひとつにコミュニティがあるとして、「現場に根差したデータ活用の知見や実体験を共有することで、チャンピオン人材が育成されている。これは、現場発の知のプラットフォームとして、コミュニティが機能している点が大きい。参加者同士の実体験やノウハウを共有できているほか、グローバルイベントにも積極的に参加し、最新情報を日本の顧客と、リアルタイムに共有することができるようになっている」とした。

2024年には500人だったコミュニティへの参加者数は、2025年7月末には1800人以上に拡大。日本から13人のData Superheroesが誕生しているという。

「Snowflake日本法人には、データ人材を共に育てる『共育』の基盤ができている」とも語った。

一方、会見に同席した前任の東條英俊氏は、これまでの取り組みを振り返った。

「2019年9月に第1号社員として、一人で日本法人をスタートしてから、約6年を経過した。コロナ禍において市場環境が大きく変化するなか、データに基づいて市場動向を確認し、データをビジネスに生かすといった動きが定着した。いまでは、データをもとに売り上げを高め、コストを下げ、コンプライアンスを担保するといったことが日常的に行われている。Snowflakeは、その大きな波に乗ることができた。それに伴い、Snowflake日本法人の社員数が増加し、新たなオフィスに移転し、お客さまから高い評価を得ており、成長という点では一定の成果をあげた」とする。

その上で、「日本の市場全体を見ると、データとAIの活用は、これから本格化していく。Snowflakeはそれに向けた製品群を拡大しており、日本のお客さまに貢献できる部分も多く、これからさらに飛躍できる。その時代において、新たなリーダーシップが必要だと考え、私の方から提案し、社長交代を決めた。社員の顔を見ても、次の成長を、安心して任せることができると考えた。最初から6年という期間を決めていたわけではないが、私自身は、企業を立ち上げ、次の成長フェーズへと持っていく段階に興味がある。Snowflakeは、これから新たな体制によって、第2段階に入ることになる」と述べた。

また、浮田新社長については、「Snowflakeで5年間の経験があり、営業のリーダーとしてお客さまとの接点を持ち、社内のこともよく理解している。スムーズに移行でき、第2段階の成長を牽引してもらえるリーダーである。ベストな人事である」とした。

なお東條氏は、社長退任後、Snowflakeには籍は残さないという。今後、新たな立場でリーダーシップを発揮する公算が高い。