イベント

データとAIによってあらゆる企業の秘めた可能性を引き出す――ラマスワミCEO

SNOWFLAKE WORLD TOUR TOKYO 2025レポート

2025年9月16日 08:30

データクラウドサービスのSnowflake合同会社は、年次カンファレンスイベント「SNOWFLAKE WORLD TOUR TOKYO 2025」を9月11日~12日に都内で開催した。

「SNOWFLAKE WORLD TOUR」は米Snowflakeが世界各地で開催する大型イベントで、今年は世界23カ所で行われる。「SNOWFLAKE WORLD TOUR TOKYO」はその日本での開催だ。

基調講演のオープニングに立ったSnowflake合同会社の浮田竜路氏(社長執行役員)は、今回の「SNOWFLAKE WORLD TOUR TOKYO 2025」が登録者1万名を超え、今年の「SNOWFLAKE WORLD TOUR」で最大の規模となったと紹介した。

Snowflakeは、“Simple”“Easy”“Connected”“Trusted”

基調講演に登壇した米Snowflake CEOのスリダール・ラマスワミ氏は、Snowflakeのミッションは「データとAIによって、あらゆる企業に秘めた可能性を最大限発揮できるよう力を与える」ことだと語った。

同氏はデータとAIが人々の働き方や生活を変えつつあることに触れ、Snowflakeはその実現を助けると説明。データのライフサイクルにわたって変革を行い、企業のビジネスに効果をもたらすのを支援すると語った。

そしてSnowflakeの顧客の例として、NTTドコモを取り上げた。NTTドコモでは、Snowflake上にエンタープライズ規模のデータプラットフォームを構築し、膨大なデータを集約。分析ツールを用意して、最前線が中央を待つことなく意思決定を推進して、ビジネスに価値をもたらしているという。

Snowflakeのプロダクトを表すキーワードとして、ラマスワミ氏はまず、「Simple(シンプルさ)」と「Easy(使いやすい、簡単)」を挙げる。一貫性のある統合プラットフォームにすることで、機能をつぎはぎで組み合わせて複雑さを顧客に押し付けることはないというわけだ。そしてAI時代には、音声で質問をして回答を得たり、コードを1行も書かずにアプリを動かしたりできるべきだと同氏は述べ、多数の顧客がSnowflake AIによってビジネスを加速していると語った。

その例として、富士フイルムの顧客事例が紹介された。さまざまな事業領域にわたる多数のグループ会社を超えた大規模なデータ管理をSnowflakeで構築し、セルフサービス型のBIによりビジネスデータの民主化を実現した。この事例についてラマスワミ氏は「富士フイルムは複雑さを排除してシンプルにすることで、データの探すのをeasyにし、データを信頼するのをeasyにし、利用をeasyにしている」と説明した。

Snowflakeの次のキーワードは「Connected(つながる)」だ。データがどこに保存されても適切にアクセスでき、部門間や企業間でもスムーズにアクセスできるようにする。

さらにつながるという点では、パートナーとなる他社のアプリケーションとつながって連携することも含まれる。その例としてラマスワミ氏はMicrosoftを挙げた。そして、ラマスワミ氏と、MicrosoftのCEOであるサティア・ナデラ氏が互いのパートナーシップについて対談する動画をスクリーンで再生した。

ここでナデラ氏は、AIが次世代のランタイムとなり、それをデータと組み合わせて企業活動を変えるためには、相互運用性、オープン性、コンテキストエンジニアリングが重要になると述べた。そして、MicrosoftとSnowflakeの両者の顧客が、投資とデータからより多くの価値を生み出すように支援していきたいと語った。

Connectedの例としては、三井住友DSアセットマネジメントと日本取引所(JPX)の事例が紹介された。Snowflakeのプライバシー保護を備えたコラボレーションによって、機密情報を安全に共有でき、安全でスケーラブルなコラボレーションが実現するとラマスワミ氏は語った。

次のキーワードは「Trusted(信頼性)」だ。「紹介した事例にはすべて、ガバナンスやセキュリティ、コンプライアンスが組み込まれている」とラマスワミ氏は言う。

さらにデータの信頼性も重要だ。「SnowflakeではAIの品質と精度を重視している。Cortex AIは市場をリードする90%以上の精度を誇り、この精度を維持し続けたいと思っている」(ラマスワミ氏)。

Trustedの例としては、塩野義製薬の事例が紹介された。Snowflakeにより、社内システムや、臨床データ、パートナーデータを単一の信頼できるデータ基盤上に統合した。そして、Snowflakeの柔軟な認証や、きめ細かなアクセス制御、堅牢なデータカタログにより、従業員が必要なデータに迅速かつセキュアにアクセスできるようにした。これにより、大規模データ分析の速度向上や、研究の加速、イノベーションの推進、ヘルスケアにおける新たな可能性の開拓につながったという。

最後に、Snowflakeはデータの収集からインサイト獲得までのデータライフサイクルの各段階で顧客を支援するとラマスワミ氏は説明。Snowflake Openflowによるデータの取得と変換から、Apache Icebergなどのオープンなテーブル形式のサポート、DBaaSのSnowflake PostgresとそれによるAIアプリケーションの構築、Gen2 Warehouseによる開発速度と効率性の向上といった機能を紹介した。そして、Snowflake IntelligenceやCortex AI SQLにおいて、分析とAIが統合されたことも説明した

そしてラマスワミ氏はあらためて、Simple、Easy、Connected、Trustのキーワードを掲げ、「これが私たちの提供するパワーだ」と語った。

ANAが共通のデータ基盤にSnowflakeを採用した事例

基調講演では、顧客企業を招いたカスタマー対談も開かれた。

全日本空輸株式会社(ANA)の加藤恭子氏(上席執行役員 グループCIO デジタル変革室長)には、Snowflake合同会社の松本淳一氏(執行役員 第一営業統括本部長)が話を聞いた。

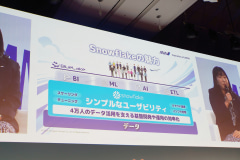

ANAがSnowflakeを採用した背景としては、オンライン会議によって出張が減るなどニーズやターゲットが多様化し、社会情勢や気候の変化もあることから、データにもとづいた意思決定が求められるようになったと、加藤氏は説明する。そこで、全社員が持つポテンシャルを生かすためにデータの民主化を実践し、競争力の源泉にする目的で、ANAグループ共通のデータ基盤(Single Source of Truth)である「BlueLake」を構築し、その核としてSnowflakeを採用したと語った。

Snowflakeを選択したポイントとしては、シンプルなユーザビリティや、複雑な設定をしなくても高度な活用ができること、セキュアかつスピーディーなこと、BIツールとの親和性などを加藤氏は挙げた。

BlueLakeとデータ活用の今後の展望としては、データを集約したデータ分析基盤から、具体的なアクションにつなげるデータ活用基盤にしていきたいと加藤氏は語った。

dentsu Japanがデータ連携プラットフォームにSnowflakeを採用した事例

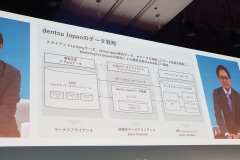

続くdentsu Japanの松永久氏(データ&テクノロジープレジデント)のカスタマー対談では、Snowflake合同会社の浮田竜路氏(社長執行役員)が話を聞いた。

dentsu Japanでは、顧客企業の1stパーティデータ、dentsu Japanの独自データ、プラットフォームデータをつなぐデータ基盤を構築している。この中でも、プラットフォームデータのデータクリーンルーム(個人に関するデータを匿名化して分析できるクラウド基盤)として、独自のデータクリーンルーム「TOBIRAS」を開発した。

さらにTOBIRASの知見を生かし、外部企業との1stPartyデータ連携を安全に実現するためのプラットフォーム「Tobiras Shared Garden(TSG)」を、Snowflakeのプラットフォーム上に構築した。

松永氏はTSGでのSnowflakeの選定理由として、マルチクラウド対応や、既存のデータ基盤との連携、SnowflakeのAIの進化、企業のグローバル展開への対応を挙げた。

TSGによって、2ndパーティや3rdパーティのデータに、インサイトのミッシングピースとして顧客企業の1stパーティデータとの連携が強化されると松永氏は説明。さらに生成AIとも掛け合わせることによって、速く広く深いマーケティングができると考えている、と語った。

OpenAI Japanの長﨑忠雄氏とのゲスト対談

ゲスト対談としては、OpenAI Japan合同会社の長﨑忠雄氏(代表執行役社長)が登場し、米Snowflakeのジョン・ロバートソン氏(APJプレジデント 兼 会長執行役員(VP,APJ Sales))が話を聞いた。

長崎氏は、AIが社会を変える力を持ち、特に日本において仕事の効率や人材不足、国際競争力などの課題を解決する力を持っていると語る。ただし、日本の企業のAI利用はPoCが多く、しかも経営課題とひもづいていない検証が多いことが問題だと指摘。また、意外と日本企業でChatGPT Enterpriseの利用が少ないことも語った。

またChatGPTとSnowflakeについて、ロバートソン氏は、Snowflakeがデータを安全に保存しつつ外部とのコネクターでLLMと接続して信頼性の高いAIアプリケーションが構築できると提起。それに対して長崎氏も、Snowflakeが日本でプレゼンスが高いこと、コネクターでChatGPTとも容易につながることから、とても相性がいいと答えた。

最後にロバートソン氏は、ITリーダーへのアドバイスを長崎氏に求めた。長崎氏は、自分で最新のAIをできるだけ使って肌で感じることにより、組織が自然と変わってくると語った。そして、AIアプリケーションを作り込もうとするより、まず社員がChatGPT Enterpriseを使うことを勧めた。