ニュース

NTTと産総研、道路陥没リスクの早期発見に向け既存光ファイバーを活用した地盤モニタリング手法を実証

2025年10月22日 11:00

NTT株式会社と国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下、産総研)は21日、既存の通信光ファイバーを活用し、広範囲の地盤特性を常時モニタリングする手法を実証したと発表した。さらに、空洞をモデル化したシミュレーションにより、地中空洞の形成を推定できる可能性を確認したという。

近年、都市部では老朽化した上下水道などのインフラへの土砂の流入による地中空洞の発生が社会問題となっており、道路陥没事故はこの地中空洞によって発生し、交通障害やライフラインの寸断を引き起こすだけでなく、人命に関わる重大事故となる可能性がある。

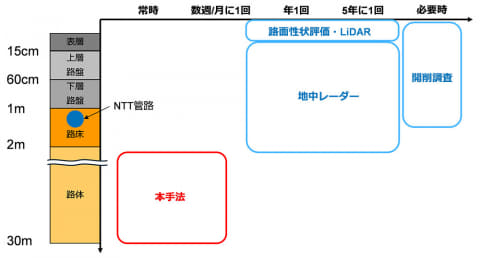

従来の空洞調査は、地中レーダーや超音波などを用いた現地調査による手法が主流だったが、これらの手法での調査深度は地表から約2mと限定的で、専用の機器を用いるため時間や手間もかかり、高頻度の点検・監視は困難だった。このため、より深い範囲を効率的かつ低コストで常時監視できる新たな手法が求められていた。

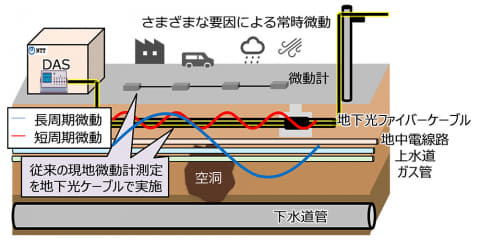

一方で、物理探査分野では、人工的な震源を用いず、交通や自然現象など地表面に存在する人がほとんど感じないレベルの常時微動を複数の高感度地震計(微動計)で同時に記録・解析することで、より簡易に地下約数十mの地下構造を推定する微動アレイ探査の研究・活用が盛んに行われている。近年では、さまざまな研究機関において、微動計の代わりに光ファイバーセンサーを活用した地盤特性観測手法が研究されている。

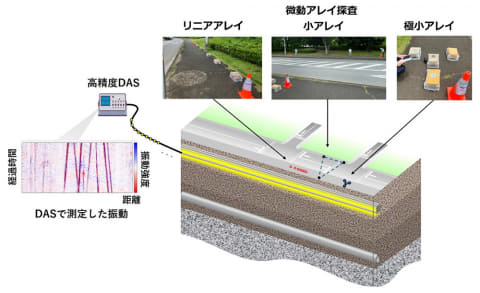

こうした状況の中、高精度な光ファイバー振動センシング技術を有するNTTと、微動アレイ探査技術および地盤解析の知見を持つ産総研が、道路陥没リスクの早期発見に向けたモニタリングシステムの実現を目指し、実証実験を実施した。

街の地表には、交通や自然現象などによる常時微動が存在し、これを解析することで地盤特性を推定できる。実証実験では、実際の市街地の地下管路に敷設された光ファイバーをセンサーとして活用し、常時微動の測定と特性の解析を行った。

NTTが開発した高精度分布音響センシング(DAS)技術と、産総研の有する微動アレイ探査技術を用い、実際の市街地における実証実験を通じて、両者がおおむね一致することを確認した。

常時微動の測定から得られた地盤特性の経時変化の特徴を基に、空洞をモデル化したシミュレーションにより、空洞形成の予兆を推定できる可能性を確認した。

開発した手法の有効性を確認するため、茨城県つくば市内と埼玉県草加市内にある実際の地下管路に敷設された通信光ファイバーケーブルのルート上の複数地点で、光ファイバーを用いたDASと微動アレイ探査により常時微動に含まれる振動を評価・比較する実証実験を行った。

実証実験の結果、既に設置されている通信光ファイバーを用いることで、現地での作業が必要な微動アレイ探査とほぼ同等の精度で、広範囲かつ高頻度にDASによる地盤モニタリングが可能であることが示された。

また、同手法による高頻度のモニタリングで地盤特性の変化を経時的に検知することにより、空洞化の予兆の推定が期待できるとしている。

道路陥没リスクの発見に向けた従来の地中空洞化調査は、専用の機器を用いた現地測定が必要であったため、数年に1回程度の点検周期となっていたが、今回の成果により、例えば1日に1回といった高頻度で、深度約3~30mの広範囲の遠隔監視が可能になる。また、既存の地下管路(約62万km)に敷設済みの通信光ファイバーを活用できるため、さまざまな場所を効率的に検査できる。

NTTは今後、2026年度中にNTTグループ会社を通じて、自治体や上下水道事業者と連携し、実際の都市環境での実証実験を推進する。また、解析アルゴリズムの高度化や検知システムの開発を進め、全国のインフラ監視や防災システムへの適用を目指す。

今回開発した手法は、約3m~30mの比較的深い地盤のモニタリングを対象としているのに対して、NTTではより広い範囲を一度にセンシングできる衛星を用いた地盤表層付近の空洞検知手法の研究開発も進めている。これらの技術の活用により、陥没事故の予防や維持管理コストの削減に加え、都市の安全性向上と持続可能な社会インフラの実現に貢献していくとしている。