イベント

日本オラクル 三澤社長、「Oracle AI Database 26ai」でOracleのAIシフトをアピール

2025年10月20日 06:00

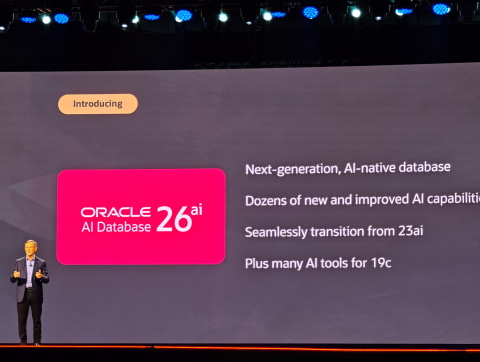

米Oracleは10月14日~10月16日(現地時間)に、年次イベント「Oracle AI World 2025」を米国ネバダ州ラスベガス市において開催した。この中でOracleは、同社主力製品である「Oracle Database」にAI機能を追加する「Oracle AI Database 26ai」の投入を発表したほか、同社のクラウド事業であるOCI(Oracle Cloud Infrastructure)向けに、AMD/NVIDIAの最新GPUを搭載したインスタンスを発表し、新しい巨大GPUクラスターの構想として「Zettascale 10 SuperCluster」の構想を明らかにするなどの発表を行っている。

こうした発表を受けて、日本の記者との質疑応答に応じた日本オラクル株式会社 取締役執行役社長の三澤智光氏は「今回、“OracleはAIがすべてを変える(AI changes everything.)“というメッセージを打ち出していたが、これはかつて使っていた”インターネットがすべてを変える”と同じだと、日本の顧客と話していた」と述べ、Oracleが本格的にAIへの取り組みへと舵を切っていることを示しており、その象徴として、主力製品であるOracle DatabaseにAI機能が実装されてきた、と説明した。

「AIがすべてを変える」がスローガンの「Oracle AI World」、OracleがAI推しに舵を切ったことを象徴

日本オラクルの三澤社長は、同社のWebサイトによれば、1995年に日本オラクルに入社し、その後2016年に一時日本IBMに移籍したものの、2020年に日本オラクルに執行役社長として復帰し、2021年からは現職という経歴の持ち主だ。

IT業界では「直言居士」として知られており、自社のことであろうが他社のことであろうが、技術的に正しいことは正しい、間違っていることは間違っていると発言する人柄。そのため、広報担当者にとっては頭が痛いかもしれないが(同社の広報担当者はすでにあきらめているようだが――)、筆者のような記者の中にも、三澤社長のセッションへの参加を楽しみにしている人は多い。

その三澤社長は「日本から参加されたお客さまと話していて、今回のOracle AI Worldのスローガンになっている“AI changes everything.”に関しての話題となった。その方に言われたのは、これは過去にOracleも言っていた“Internet change everything.”と同じだよね、ということだ。実際インターネットはIT業界だけでなく、社会も含めて変えていったが、AIに関してもそれと同じだと言えるのだ」と述べ、Oracleが今回のOracle AI World 2025のスローガンとして採用した“AI changes everything.”(AIがすべてを変える)は、Oracleが本気でAIに取り組んでいくことの決意表明だと説明した。

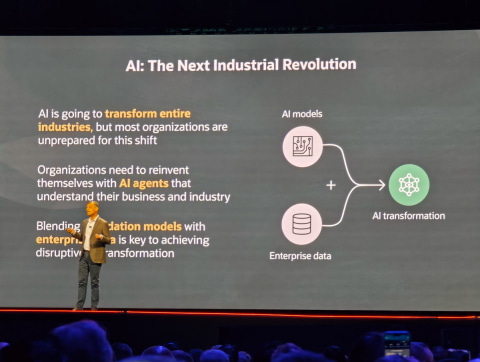

現在AIに関してはさまざまな表現で、ITや社会を根本的に変えていくと説明する人は少なくない。人によっては「AIは産業革命以来の社会変革」という言葉を使って、19世紀の英国から発生した産業革命にも匹敵する社会変革をもたらす可能性を秘めていると指摘している。

インターネットが社会を変えたことにも疑いの余地はないだろう。インターネット以前では、遠方の人に連絡するには紙の手紙か電話ぐらいしか手段がなかったが、今は電子メールやインスタントメッセンジャーのような手段で瞬時に連絡がつくようになっている。相手が同じ都市に居ようが、一万キロ離れた彼方に居ようが、今や瞬時に連絡がつくのが当たり前になっている。

AIも、そうした蒸気機関やインターネットの発明・実用化と同じように、今後長い時間をかけて社会を変えていく、そう考えている人が多いということだ。

Oracleが「AIがすべてを変える」という言葉を使うのはそういう意味だと考えられるが、もう1つ重要なことは、これまでOracleはそこまで“AIに全賭け”しているという印象は持たれていなかったことは指摘しておくべきだろう。

もちろん、OCIでは大企業がAIを構築するためのインフラ(例えばGPUなど)を提供してきたし、SaaSを「Oracle Fusion Cloud Applications」経由で提供してきた。しかし、今回のOracle AI World 2025自体が「AI World」に名称変更されたことや、Oracleの強みといえるOracle Databaseの名称を「Oracle AI Database」に変え、AI機能をデータベース自体に実装したことを含めて、「Oracleは本気でAIに全賭けしてきた」という印象を多くの関係者が強く持ったのは間違いないだろう。

「Oracle AI Database 26ai」の名称が象徴する、Oracle DatabaseをAIのデータとして活用する戦略

今回Oracleが「Oracle AI Database 26ai」を発表したことに関して、三澤社長は「現在Oracleの社内でも、AI時代を見据えて開発体制も大きく変わっている。そうした時にAI時代のデータベースと考えると、製品のサイクルが4年では長すぎるというのがあって、これまでよりも短い開発期間で入れていかないといけないという認識がある。そのため、今回のOracle AI Database 26aiの投入につながっている」と話す。

また、「もちろんその一方で、ミッションクリティカルな用途に使われているお客さま向けには、特にそうした機能がなくてもいいから、より長い間使いたいという要望に応えたOracle Database 19cがあり、その保守期間を延ばしていっている状況だ。それに対してOracle AI Database 26aiでは、データベースにAIの機能を入れることで、データベースに近いところで高いセキュリティを実現していく」と述べ、Oracleとしては、より安定志向の顧客向けのデータベースとしてOracle Database 19cの保守期間を延ばすことで対処し、そしてよりAIの実装を積極的に進めたいという先進的な顧客にはOracle AI Database 26aiを早期に提供することで対処するのが基本的な考え方だと説明した。

Oracle Databaseには、保守期間の違いで2つのリリースがある。長期サポートリリース(Long Term Support Release)とイノベーションリリース(Innovation Release)がそれで、前者はより長期間の安定製品向け、後者はサポート期間は短いが最新の技術を導入したい顧客向けという位置づけになっている。

このうちOracle Database 19cは、Oracleが公開しているサポート期間の変更履歴を示す文章を読むと、確かにどんどん延長されていることがわかる。要するに、ミッションクリティカルな用途にOracle Databaseを利用していて、AIの機能なんてそんなに要らないという顧客には、19cを使い続けてもらって問題ないとOracleが考えているということだ(なお、Oracle Database 19cに対応したAIツールも今回発表されており、19cがAI向けに使えないという意味ではない、念のため)。

それに対して、Oracle Database 23aiを使っていた顧客は、データベース部分には何も手をつけずに、ただアップデートパッチを当てるだけで、Oracle AI Database 26aiにアップグレードされる。より先進的なAIの機能を利用してデータベースを活用したい顧客にはOracle AI Database 26aiをお勧めするというのが、Oracleの立場だと考えることが可能だろう。

三澤社長は「こうしたAI向けにも利用できるデータベースの中で、行ロックのような高度な機能を備えているのはOracle Databaseだけだ。その意味で、AI向けとして提供されているデータレイクやデータベースに比べて、よりサイロ化せずにシンプルに高度な使い方をできるのがOracle AI Database 26aiだ」と述べ、ほかのSaaSベースのデータレイクやデータベースなど複数サービスを組み合わせてAI環境を構築する場合と比較し、Oracle AI Database 26aiを選ぶ利点を説明した。

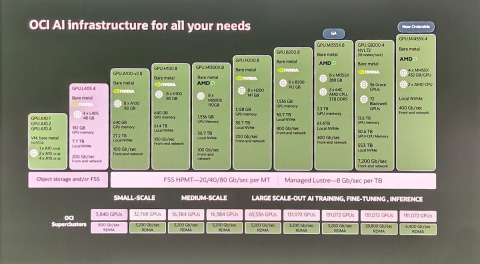

AMDやNVIDIA GPUのインスタンスを発表、ゼロトラストネットワークをHWで実現

三澤社長は、OCIの拡張に関しても説明している。「Oracleは研究開発に多額の投資を行っているが、AIに関しては2つの“やらないこと”を決めている。それは、生成AIモデルは自分たちでは作らないということと、GPUの代わりは自分たちでは作らないということだ。このため、GPUベンダーとしてはハイパースケーラーの中で最も付き合いやすいのがOCIではないかと考えている」と述べ、AIモデルやGPU(その代わりとなるTPUのようなASIC)に関しては自社でやらないと決めており、だからこそAIモデルのベンダーやGPUベンダーと良好な関係にあるのだと説明した。

実際、OCIは学習用のGPUで多大なシェアを持つNVIDIAとはもちろんのこと、AMDとも良好な関係を維持している。OCIはAMDがInstinct MI300Xを発表した時から導入計画を明らかにしており、すでにMI300Xを採用したインスタンス「GPU.MI300X.8」を投入しており、今回のOracle AI Worldでは、2025年6月にAMDが発表したInstinct MI355Xを採用した「GPU.MI355X.8」の一般提供開始、および来年にAMDが投入する計画のInstinct MI455Xを採用した「GPU.MI455X.4」の計画を明らかにしている。

ほかのハイパースケーラーで、AMDのGPU採用を明らかにしているのはMicrosoft Azureぐらいで、現時点ではMI300Xを搭載したインスタンスの提供にとどまっており、Amazon Web Services(AWS)やGoogle Cloudなどでは採用計画も明らかになっていないことを考えると、確かに、OCIがAMDの採用をいち早く行っていることがわかる。

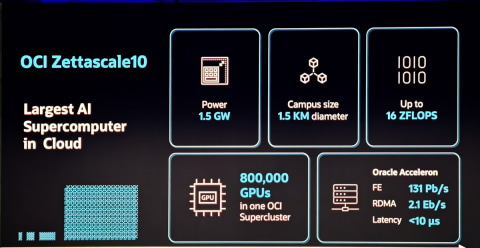

また、今回OCIは16Z(ゼタ)FLOPSという途方もない性能を持つ「Zettascale 10 SuperCluster」の計画を明らかにした。2026年の後半に導入される計画で、1.5ギガワットの消費電力で、16ZFLOPSという性能を実現する。

そうしたAIスーパーコンピューターの計画を他社に先駆けて明らかにできた要因として、三澤社長は「OracleがExadataシリーズなどのコンピューターを自社で設計し、導入している実績が効いている。それと同時にネットワークではハードウェア層だけでなく、RDMAを利用するためのソフトウェア層も自社でやっており、そうした機器設計のノウハウがスケールアウト時に生きてきている」と述べ、Oracleが持つハードウェア設計の実績などが効いており、ほかのハイパースケーラーに先駆けてより大型のGPUクラスターを構築できた理由だと説明した。

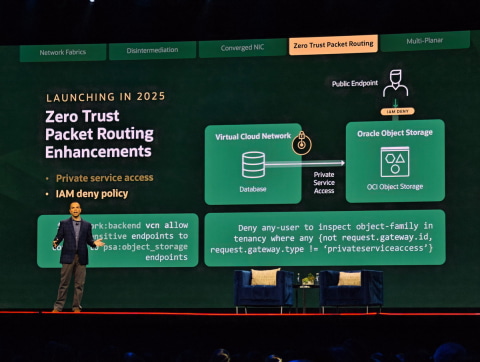

なお、三澤社長によれば、今回のOCIの発表の中でイチオシなのは、Oracle Acceleronの新機能として説明された「Zero Trust Packet Routing」の機能拡張だという。クラウドベースのネットワーク内部に侵入されても、その侵入されたルートを、ネットワークコントローラーなどハードウェアの機能を利用して切り離すことで、侵入の規模を拡大させないという機能だ。

三澤社長は「現在日本でも、ランサムウェアなど多くのサイバー攻撃の報道が毎日あるような状況だ。そうした時にこうした機能を使っていただくことで、侵入の拡大を防ぐことができる」と述べ、こうした機能を採用してもらうことで、日本でもサイバー攻撃の拡大を防いでいきたいと説明した。

Google Gemini 2.5をサポートするなど、強化されたFusion Cloud ApplicationsのAI

最後に三澤社長は、同社のSaaSであるOracle Fusion Cloud Applicationsに関して説明を行った。今回Oracleはこうした同社のSaaS向けに対応するAIモデルを増やしたことを明らかにした。

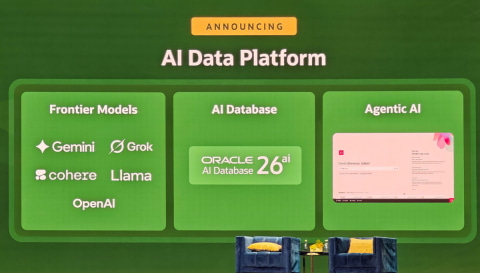

従来サポートしていたAIモデルに加えて、xAIの「Grok 4」、「Grok 4 Fast」および「Grok Code Fast 1」、Googleの「Gemini 2.5 Pro」、「Gemini 2.5 Flash」および「Gemini 2.5 Flash-lite」、Metaの「Llama 4 Maverick」、「Llama 4 Scout」および「Llama 3.3 70B」、Cohereの「Embed 4」および「Command A」、OpenAIの「gpt-oss-120b」および「gpt-oss-20b」が利用可能になり、同社のSaaSアプリケーションなどでAIモデルとして利用できると明らかにされた。

三澤社長は「Google自身以外でGeminiが使えるようになったCSP(クラウドサービス事業者)はないのではないか。AIモデルの進化は非常に早く、現状お客さまでもAIモデルから独立したアーキテクチャをとる企業が多く、その時点でより良いAIモデルを選択するという状況だ。OracleにとってはAIモデルに対して中立な姿勢をとっており、それがGoogleのようなCSP事業では競合しているベンダーのAIモデルを採用するということにつながっていると考えている」と述べ、競合他社のAIモデルも含めてAIモデルをラインアップして顧客のニーズに応えられるようにしていると説明した。

今回Oracleは「Oracle AI Data Platform」と呼ばれるSaaS用にAIアプリケーションを構築する上で、AIのデータを統合的に管理し、すでに紹介したようなAIモデルでAIエージェントやAIアプリケーションを統合する環境を発表している。

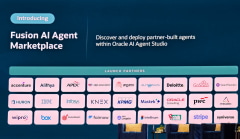

データレイク的な使い方ができる「Data for AI」、大企業のビジネスプロセスを効率化するAIエージェントなどを実現する「AI for Business」から構成されており、さら、AIエージェントを構築するための「AI Agent Studio」にAIエージェントのマーケットプレイス機能を追加する「Fusion Applications AI Agent Marketplace」などを追加している。

三澤社長は「Oracle Fusion Cloud Applicationsはグローバルで非常に注目を集めつつあり、今後もさまざま拡張していく計画だ。今後は日本でもパートナーを増やしていき、事例を増やしていきたい」と述べ、日本でもOracle Fusion Cloud Applicationsの採用に向けて大企業や販売パートナーなどへの働きかけを強めていきたいと強調した。