イベント

AIネイティブ企業を目指して──業務効率化から「稼ぐAI」へ、生成AIがもたらす変革のリアル

「生成AI Day 2025」より、東京ガス DX推進部 データ活用統括グループの笹谷 俊徳氏

2025年11月17日 09:00

「生成AIをビジネスに使えるという実感は得られつつある中で、それをいかに変革に結びつけていくか、ということに取り組んできた」──。東京ガス DX推進部 データ活用統括グループの笹谷 俊徳氏(写真1)は、こう話す。

企業の生成AI活用は導入フェーズを経て、いま成果を求める本格化フェーズへと移りつつある。AIへの期待は高まる一方だが、「思ったよりもできない」という失望も見えてきている。生成AI自体の変化も激しく、それまで独自に開発していた機能が、新しいバージョンには標準機能として導入された、といったことも発生する。こうした課題を乗り越えて、ビジネスの変革にまで結びつけるにはどうすればよいのか。笹谷氏は東京ガスにおける取り組みの一端を語った。

生成AI活用の意義

東京ガスは5つのカンパニーと3つの基幹事業会社を中心としたホールディングス型の経営体制を持つ。AI活用やDXについては各カンパニー・基幹事業会社が自ら進めることを原則とし、笹谷氏の所属するDX推進部や東京ガスiネットなどのIT組織が横串を通す形でサポートしている。

「東京ガスといえばガスを売る会社という印象を持たれるが、実は1980年代以前からデータ分析の専門組織を設けて事業に活用してきた会社でもある」と笹谷氏は語る。もともと一部の専門家がデータ分析を行ってきたが、「近年のデータ基盤の発展や昨今のAIの発展を踏まえると、一部の社員がデータを扱うだけでなく、すべての社員がデータの恩恵を受けていくことが極めて重要なフェーズに来ている」(同)と強調する。生成AIの活用により、データ・AIの民主化が推進され、専門家だけでなく全社員がAI技術を活用して容易にデータ分析などを行えるようになる。これが同社の目指す姿だ。

AIネイティブ企業を目指して

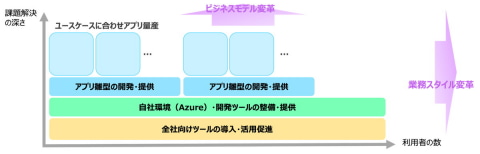

東京ガスでは生成AIの活用を「利用者の数を伸ばしていく軸と、課題解決の深さを高めていく軸の二軸で考えながら、"業務スタイルの変革"と"ビジネスモデルの変革"につなげようとしている」(笹谷氏)。各社員が生成AIを徹底的に利用することで業務の生産性と質を高めながら、業務システムや社内データと生成AIを組み合わせて業務プロセス自体を再構築し、ビジネスモデル自体を変えていくという取り組みだ。

「これまで培ってきた強みを活かした"稼ぎにつながるAI活用"により、AIとともに成長し、次世代の価値を創造する"AIネイティブ企業"を目指している」と笹谷氏は力強く語る。

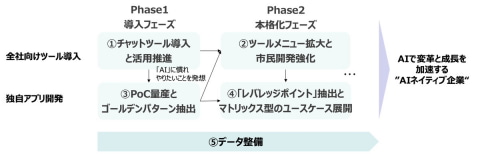

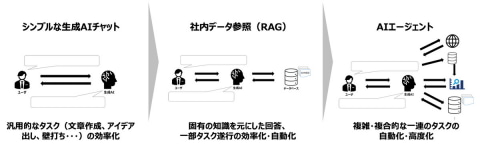

生成AIの現状について、笹谷氏は「とにかく活用にチャレンジしていく導入フェーズ(Phase1)が徐々に一巡し、効率的な事例の拡大や事業戦略に直結する成果、競争力につながる"芯を食った"成果が求められるAI活用の本格化フェーズ(Phase2)に入りつつある」と整理した。そして東京ガスにおける具体的な取り組みとして、全社向けのツールの導入(図2-①、図2-②)と独自アプリ開発(図2-③、図2-④)という2つの視点、そしてそれらを支えるデータ整備(図2-⑤)を紹介した。

全社向けツールの導入──全社員が使い手となるために

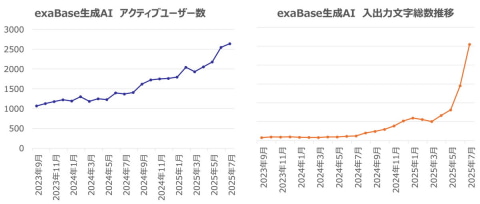

東京ガスでは、生成AI利用の裾野を広げるべく、2023年7月に生成AIを用いたチャットが可能なSaaS「exaBase生成AI」を全社に導入した。

「アクティブユーザー数の順調な伸びとともに、チャットツールの入出力文字の総数が急激に伸びている。これは少しずつ利用者の使い方自体が変わり、より踏み込んだ使い方が増えてきているためと考えられる」と笹谷氏は分析する。

ツールの活用を促進するために、さまざまな形で情報を発信するとともに、教育面のサポートとして、内外の講師による各種講演会や勉強会の実施、生成AIのための研修の導入なども行っている。

しかし、活用が進むにつれて、単一のツールだけでは技術の進展を享受しきれないという課題が出てきた。活用意識の高まりと「AIエージェント」のバズワード化に伴い、「何かAIエージェントでやりたい」といった漠然とした相談も増えてきた。

こうした多様な要望の中には既存ツールで対応できないものもあり、その場合は独自開発が必要となるが、すべてDX部門が対処しようとするとリソースが不足してしまう。そこで東京ガスでは、簡単なAIエージェント・アプリについては各部門の社員自身が開発できるように、ノーコード、ローコードのツールを試しながら、ソリューションの導入や教育を行っている。「野良エージェント」の乱立も懸念されるが、統制された環境を全社に提供し、一定のコントロールを保っているという。

独自アプリ開発が拓く「現場発」の変革

全社向けツールで基盤を整える一方、より専門的なニーズに応えるため、独自アプリの開発にも着手した。

独自アプリについては、どこから取り組むのがよいのかという検討から始まり、まずは社内の各部門からユースケースを募った。200以上のユースケース案を収集・整理し、3カ月で20件強のPoCを実施したという。

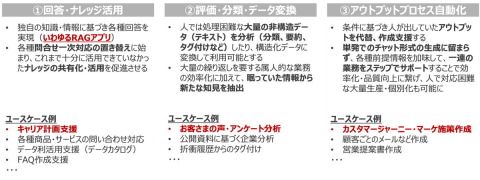

その結果、効果が比較的出やすいゴールデンパターンとして3つの類型を抽出した。RAG(検索拡張生成)を用いた「①回答・ナレッジ活用」、「②評価・分類・データ変換」、そして「③アウトプット作成プロセス自動化」だ(図4)。笹谷氏は「この3つの型を中心に、それぞれ雛形となるアプリを作った上で、それを横展開していき、限られたリソースで効率的・効果的に成果を出すことを目指して進めてきた」と語る。

具体的な開発例として紹介されたのは、人事領域でのデータ活用、VoC(顧客の声)分析、マーケターAIの3つである。

人事領域では、社員のスキルデータやキャリア情報をもとに、生成AIが成長の方向性を助言する「キャリアアドバイザー」や、最適な人材配置を提案するアプリを開発。VoC分析では、アンケートや通話ログといった大量のテキストデータを生成AIが自動で分類・要約し、全社的に共有・活用できるようにした。

マーケティング領域では、生成AIがペルソナ設計から施策立案までの一連の流れを支援する「マーケターAI」を開発し、担当者が思考プロセスをなぞりながら施策を作り上げられるようにした。

こうした一連の社内アプリに対して、東京ガスではAIGNISという名称を設定し、社外広報や社内シンポジウムを通じた周知を図っている。

このように構築された個別のアプリを、それぞれ1つのエージェントとして位置づけ、今後、組み合わせて活用することも想定している。笹谷氏は「それらを組み合わせることでさまざまな機能が実現する」と、マルチエージェント型への展開を見据えている。

「稼ぐAI」への壁:業務効率化から利益創出へ

生成AIの活用が広まる一方で、本当に成果につながっているのか?という課題も出てきた。笹谷氏は「間違いなく個々人の業務は楽になっているが、それによって本当に経営上の利益が出ているかというと、なかなかそうではない」「個人・個別組織単位でのAI化を急ぐあまり、全体を見れば廃止するのがベストな業務についてAI化を進めてしまったり、類似のプロセスに対し個別のAI化が進んだりする」と指摘した。

このような壁を乗り越えるには、業務効率化にとどまらず具体的なキャッシュアウト削減や売上向上を目指すこと、業務プロセスを適切な範囲で可視化して見直した上でAIを導入することが重要となる。

こうした課題意識に基づき、東京ガスでは2025年6月にAI活用方針という形で社内向けの整理を行った。事業ごとに競争優位につながる要素(レバレッジポイント)を特定し、その部分のAI化に注力する方針である。DX部門は共通基盤やツールを提供し、レバレッジポイントにフォーカスした開発を通じて全体をサポートしている。

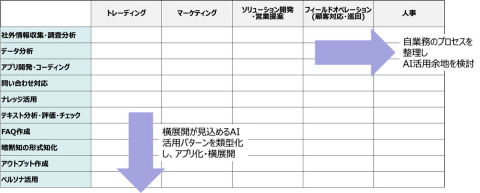

レバレッジポイントの特定にあたり、全社で行われている取り組みを継続的に情報収集し、さまざまなユースケースの可視化を行っている。「例えばAI活用が使えるパターンと業務領域の組み合わせの中でユースケースを整理すると、各事業部門は自業務のプロセスを整理し、AI活用の余地を検討できる。また、DX部門は横展開が見込めるようなAI活用パターンを見極めてアプリ化するといったことが可能になる」(笹谷氏)。

ユースケースの整理を進める中で、成功と失敗のパターンも明確になってきた。例えば「問い合わせ対応」や「ナレッジ活用」の領域は、ニーズが多い一方で、データ整備が不十分なままAIを導入してもうまく定着しないケースが目立つ。笹谷氏は「データを整備せずに、汚いファイルでも"AIが何とかしてくれる"と思ってそのまま渡してしまうケースが多いが、まずはFAQやナレッジの整理が不可欠」と指摘する。

一方で、生成AIをデータ整備やドキュメントの構造化に活用し、業務の基盤となる知識を形式知化する動きも進んでいる。こうした改善サイクルを通じて、より効果的なユースケースの抽出と再利用が行われつつある。

データ整備と基盤再構築──AIが"使えるデータ"をつくる

データを活用する上で欠かせないのが、データそのものの整備だ。「AIによってデータの価値が増幅する状況になっている」と笹谷氏は語る。しかしデータを活かすには、ただ収集するだけでなく、非構造化データも含めたマネジメントが必要となる。

東京ガスでは、こうした課題に対応するため、データ整備を強化するとともに、基盤自体も再構築している。具体的には、従来の中央集権型のデータ基盤から、分散型(データメッシュ型)の基盤への移行を進めている。「データ活用の柔軟性や自律性を確保しつつ、データを事業の中でサイロ化させずに、全社で横断的に活用できるようにする」(同)ことを目的としている。さらに将来的には、AIエージェントが直接データにアクセスし、人とAIが協働して知識を生み出す世界を見据えている。

講演の最後に笹谷氏は、「AIを活用したいという"意志"が一番重要」と強調した。東京ガスでは、データサイエンティスト出身の社長が自ら社内外でデータ活用の重要性を発信しており、経営幹部もAIやデータを自然に語れるようになってきている。その積み重ねが企業全体にAI文化を根付かせつつあるようだ。