イベント

GitHub Universe 2025:人間とAIエージェントが協働する「本社」――、Agent HQの詳細

コミュニティや一般開発者の活動を紹介した2日目基調講演もレポート

2025年11月10日 06:00

GitHubは、年次イベント「GitHub Universe 2025」を、米国サンフランシスコで10月28~29日に開催した。

初日の基調講演で発表された内容についてはすでに第一報でレポートした。ここでは、その後にわかったことや、第一報で書いた以外の内容についてレポートする。

Agent HQは人間とさまざまなコーディングエージェントが非同期で動く「本社」

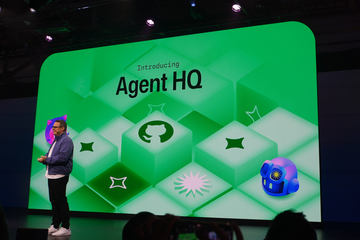

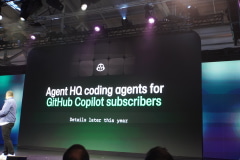

今回の「GitHub Universe 2025」における最も大きな発表は、「Agent HQ」のビジョンだろう。第一報で紹介したように、GitHub上の開発ワークフローの中にさまざまな“コーディングエージェント”をシームレスに統合するという計画だ。コーディングエージェントとしては、外部のパートナーによるものも含まれ、AnthropicのClaudeやOpenAIのCodexなどの名が挙がっている。

第一報の執筆時点で筆者がいまひとつわからなかったのが、この“コーディングエージェントとは何か”ということだ。コーディングエージェントという名前からすると、ソースコードを書くものを想像する。しかし、デモを見た印象では、それだけではないらしい。

コーディングエージェントがワークフロー全体にわたる各所でタスクを実行する

GitHubのCOOのKyle Daigle氏にインタビューする機会を得たので、あらためてAgent HQやコーディングエージェント(Copilot Coding Agent)とは何かについて聞いてみた。

Agent HQのコーディングエージェントは、どこの部分を助けるのかについて尋ねたところ、「Agent HQでは、コーディングエージェントは、イシューやプルリクエスト、ブランチなどを含む、既存のGitHubの基本機能を使う際に手助けをする」との説明だった。つまり、狭義のコードを書くフェーズだけでなく、GitHubを使ったワークフローのさまざまな段階にエージェントが参加するというわけだ。

基調講演でのDaigle氏の言葉を聞き返してみると、次のように言っていた。「GitHubは常に開発者のホームとなっている。それは変わらない。Agent HQでは、そこにエージェントを追加し、開発者とエージェントが一緒に働くようになる」。

こうも言っている。「コーディングエージェントはワークフロー全体にわたる各所でタスクを実行し調整する。それには後付け(bolted-on)のエージェントではうまくいかず、既存の開発プロセスに統合されている必要がある」。つまり、AnthropicやOpenAIなどのサードパーティのエージェントを、GitHub上の開発フローの中に統合できるようにするというわけだ。

インタビューでもDaigle氏は、「ゴールは、これらのエージェントを必要に応じて使えるようにすることだ。そのためには、複数のタスクをバックグラウンドで非同期にて実行できることが重要となる」と付け加えた。

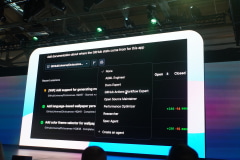

基調講演のデモを振り返ると、コーディングエージェントを、「AI/ML Engineer」「Docs Expert」「GitHub Actions Workflow Expert」といった職種を選んでタスクにアサインしていた。このように、1つのワークフローの中に、それぞれの専門性を持ったエージェントが参加し、得意な作業を自律的にこなしていくというわけだ。

「Agent HQ」という名称はまさに、GitHubがこのようにさまざまな開発者やエージェントが一緒に働くHQ(Headquarter:本部、本社)になる、というビジョンを表しているのだろう。

Daigle氏によると、GitHub社内ではすでに18カ月以上、コーディングエージェントと共同作業をしており、コーディングエージェントを管理するmission controlも約3カ月使っているという。「多くの大企業では複数拠点に分かれた人たちが一緒に働いている。また、オープンソースは常にグローバルで作業している。われわれはそのように作業することに慣れている」(Daigle氏)。

GitHubを人間とエージェントがコードでコラボレーションする場所に変える

GitHubのPrincipal Product ManagerのTim Rogers氏にも、Agent HQについて話を聞いた。

Rogers氏は、Agent HQを「GitHubを人間とエージェントがコードでコラボレーションする場所に変え、GitHub CopilotだけでなくOpenAIやAnthropicなどの他社のコーディングエージェントにも開放されるようにするという概念」と説明した。

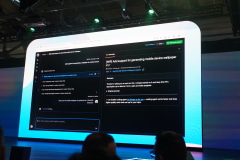

それを実現する最初のものが「mission control」だ。「mission controlではすべてのコーディングエージェントを見ることができる。コーディングエージェントが何をしているのかを見ることができ、対話することができる」とRogers氏は説明する。

GitHubの中に各社のコーディングエージェントを統合する意義については、Rogers氏は「Agent HQ以前から各社のAIエージェントが独立して開発されてきた。これらの企業は、GitHubが開発者同士が協力する場所であり、プラグインして接続するための自然な場所であるため、GitHubに接続している。そして、われわれはそれを簡単にしたいと考えている。さまざまな開発元による異なるものを、同じ場所で同じインターフェイスで利用できるのは、開発者にとってすばらしいことだと考えている」と答えた。

GitHubの多くの機能と同様に、mission controlも社内で先行して利用して、製品にフィードバックしているという。「私たちはGitHub社内で約3カ月間、社員にmission controlを使ってもらっていて、製品にフィードバックしている」とRogers氏。

そのフィードバックの例として同氏は、バックグラウンドで動いているエージェントと対話する機能を追加したことを紹介した。「本来であれば、作業をエージェントに任せてフィードバックを待つだけでいいし、10回中9回は望んでいたことを実行してくれるが、間違ったことをしているのに何もできないとイライラする。この機能を追加することで、動作中に別の方向に向かうよう指示して、より良い作業ができる」。

Microsoftのサティア・ナデラCEO「コーディングが次の抽象化レベルに」

初日の基調講演には、GitHubの親会社である米MicrosoftのCEO、Satya Nadella(サティア・ナデラ)氏がゲスト出演し、対談形式で語った。

ソフトウェア開発の変化について意見を求められたナデラ氏は、コンパイラにより、コードについて人間の認知する場所が変わってきたことを例に挙げた。アセンブリ言語を書いて機械語を出力していた時代から、高級言語ではソースコードからアセンブリ言語を経て機械語を出力するようになり、またLexとYacc(いずれもコンパイラを作るためのツール)が使われるようになって、コードがコードを作るようになったことを指摘。その次のレベルとして、Agent HQなどのようにAIエージェントによってコーディングが次の抽象化レベルに移り、ツールチェーンも新しくなってきていると語った。

GitHubとMicrosoftの将来についての質問に対しては、ナデラ氏は、MicrosoftもBASICインタプリターなどの開発ツールの会社として始まったこと、プラットフォーム企業であること、パートナーシップが重要であることを3つの柱として挙げた。そして、GitHubとMicrosoftにより最高のツールが集まって世界中の開発者に利用されていると語った。

2日目の基調講演は、コミュニティや一般開発者の活動が登場

2日目の基調講演は、「Dream it in the morning, build it in the afternoon: Collapsing the distance from idea to impact」と題し、コミュニティや一般開発者の活動を紹介するものだった。

GitHubのVP, Developer RelationsのMartin Woodward氏は、「すばらしいソフトを作るのはツールじゃなく、あなた」というメッセージを掲げた。そして、自らのプロジェクト「PyFluff」をデモつきで紹介した。アプリからBluetooth経由で操作できるファービー「ファービーコネクト」のアプリに代わり、GitHub CopilotによってPythonに移植し、ダッシュボード画面から操作できるようにしたものだ。「このポイントは、誰に作れと言われたわけでもなく、好奇心を実現したことだ。ストーリーを書くのはAIじゃなくてあなただ」とWoodward氏は語った。

ファッションのオンラインショッピングサイトを運営する英ASOSからは、Distinguished EngineerのDylan Morley氏が登壇。GitHub Copilotを導入し、よくある単純作業の時間を削減したことで、開発期間を従来の3カ月から11日に短縮したという。

インドのOpen Healthcare Networkは、患者や医師、医療施設などのキャパシティを管理するシステム「Care」などをオープンソースで開発することで、医療を効率的に行き渡らせるようにする団体だ。基調講演には、Head of Digital Public GoodsのBodhish Thomas氏と、Founding EngineerのGigin Chandy George氏が登壇した。1000人以上のコントリビューターが集まり、1400の病院で採用されるところまで拡大する中で、GitHub Copilotが役に立ったと説明。実例として、ベッドの空きの可視化についての機能を追加した例などを紹介した。

学生を対象にしたハッカソンの活動も紹介され、参加した3チームが登壇して成果を発表した。「Crazy Controllers」チームは、手に装着するゲーム用コントローラーを使って、手話のように手の動きを言葉にするものを開発した。また「CrisisLens」チームは、端末のピアツーピア通信によって、災害情報や映像などを共有するものを開発した。「Braillearn」チームは、視覚障害者のために、テキストを点字にしたり、点字を学習したりするデバイスとソフトを開発した。

個別セッションではデモが活発、大企業の導入事例も

GitHub Universeでは、基調講演のほか、さまざまな個別セッションなどが開かれた。その中から筆者が見たものをいくつか紹介する。

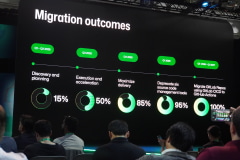

Bank of AmericaやCVS Healthが大規模な開発者プラットフォームをGitHubに移行した事例

企業の事例のセッションでは、金融業のBank of Americaが全社でのGitHub Copilot採用を紹介した「Copilot Roll Out strategy」と、ドラッグストアなどヘルスケア事業のCVS Healthが社内の開発者体験変革を紹介した「CVS Health's journey from legacy tools to seamless developer experience」を見た。

Bank of Americaのセッションでは、2万人以上の社内開発者に、GitHub Copilot利用を広めたことが語られた。

それ以前にツールやIDEなどの利用を一元化していたことが、シームレスな展開につながったという。導入にあたっては、CIOグループからパイロット導入した。そこから、ツールとトレーニングを提供することで全社に展開した。そのほか、大規模なトレーニングコンテンツより開発者が互いに学ぶことを奨励したことや、生産性の成果を測定したことなども語られた。

CVS Healthのセッションでは、グループ内の会社でばらばらでサイロ化されていたリポジトリやCI/CDツールを、GitHub EMU(Enterprise Managed Users)とGitHub Actionsに一本化したことが語られた。現在、GitHub EMUに10万以上のリポジトリがあり、モダンなマイクロサービスを開発しているという。

セッションでは、リポジトリ移行を移行スクリプトで効率化したり、CI/CDツールの移行で苦労したりといったこともまじえて語られた。

無線ヘッドホンでGitHub Copilot CLIやGitHub Actionsなどのデモを見る

今回のGitHub Universeでは、数十人規模のミニセミナー相当の会場で常設のデモセッションが行われたほか、普通サイズのセッション会場で「Silent Demo Demos」というトラックも設けられていた。Silent Demo Demosは、メインセッション会場の隣で開かれ、発表者の声はセッション会場内に流されず、参加者は貸し出された無線ヘッドホンで聴くようになっていた。

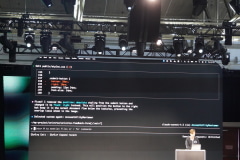

Silent Demo Demosで開かれたセッション「Power agentic workflows in your terminal with GitHub Copilot CLI」では、ターミナル上でGitHub Copilotのエージェントを使う「GitHub CLI」をデモしていた。

フィードバックフォームのWebアプリを題材に、すでにTCPポートが使われているエラーについて、そのポートを使っているプロセスをCopilotに聞いて終了させたり、画像が表示されないCSSのバグを特定したり、コードレビューを依頼したりといったところをデモしていた。

同じくSilent Demo Demosで開かれたセッション「5 ways to automate everyday workflows with GitHub Actions」では、GitHub ActionsをCI/CD以外の用途で使うなどの、GitHub Actionsの使いこなし例をデモしていた。

最初のIssueに自動でメッセージを表示する例や、リポジトリのメトリック情報を生成する例、フロントエンドのビルドとバックエンドのビルドをパラレル化して高速化する方法などがデモされた。

独立系Webブラウザー「Ladybird」も展示

会場では、各社の展示ブースも並んでいた。

その中の「Open Source Zone」コーナーのブースの1つとして、既存のWebブラウザーから独立してフルスクラッチで開発されているWebブラウザー「Ladybird」のブースも設けられ、実物が動作しているところがデモされていた。

Ladybirdは非営利団体のLadybird Browser Initiativeにより、WebkitやBlink、Geckoなど既存のブラウザーエンジンとは独立して開発されている。なお、GitHubの元創設者であるChris Wanstrath氏が共同設立者に名を連ねている。

今回は「GitHub Universe 2024」に続く展示となる。ブースで前年からの状況について尋ねると、進捗は良好で、ほとんどのサイトの表示に対応したとのこと。なお、Ladybirdはアルファ版のリリースが2026年に予定されている。