特集

パナソニックエナジーのデータセンター向けESS事業を成長させる、「同質化回避」戦略

2025年10月28日 06:15

パナソニックエナジー株式会社は、データセンター向けエナジーストレージシステム(ESS)の取り組みについて合同取材に応じた。

同社のESS事業の売上高は、2023年度から2025年度にかけて年平均70%以上の成長率となっているが、2028年度に向けて、さらなる成長を目指すという。2028年度までの業界全体の年間平均成長率は46.5%とされており、パナソニックエナジーはこれを上回る成長を目指すことになる。

パナソニックエナジー エナジーソリューション事業部次長兼エナジーストレージシステムBU長の加藤浩氏は、「データセンター向け事業(ESS)において、これまでのパナソニックエナジーは、電池メーカーとしての位置づけであったが、さまざまな周辺機能を取り込むことで、顧客の課題解決に取り組む電源ソリューションプロバイダーを目指す。この分野に参入している企業のなかで、バッテリー系サプライヤーはパナソニックエナジーだけである。バッテリーに関するノウハウを生かしながら、トータルソリューションを提供する企業へと進化することで、付加価値を高め、製品単価を引き上げていくことができる。ハイパースケーラーが求めるニーズに最適なESSを提供することで、同質化を回避し、事業を拡大していく」と述べた。

パナソニックエナジーは、北米のハイパースケーラーなどを対象にデータセンター向けESSを展開し、この分野では圧倒的シェアを誇るという。

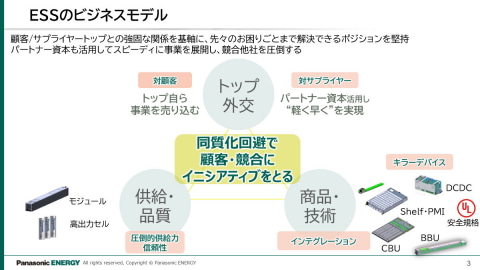

パナソニックエナジーの加藤氏は、「データセンター向けESS事業では、同質化を回避し、顧客や競合に対してイニシアティブをとる戦略を推進している。パートナーとの連携も活用してスピーディに事業を展開し競合他社を圧倒するのが、ESSのビジネスモデルである」と説明した。

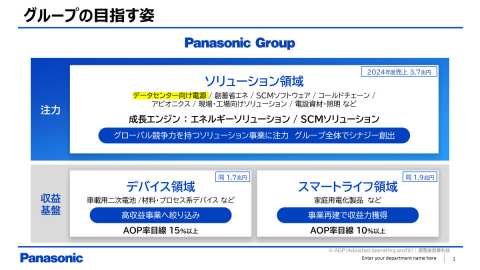

パナソニックグループでは、ソリューション領域を注力分野に位置づけ、そのひとつとして、データセンター向け電源ビジネスを挙げている。さらに、エネルギーソリューションおよびSCMソリューションを成長エンジンに位置づけている。

パナソニックホールディングスの楠見雄規グループCEOは、「エネルギーソリューションと、SCMソリューションの2つの分野に共通する顧客に対して、ワンストップで向き合い、顧客が求める価値を創出し、提供していくことで成長を図る」と語る。

現時点では、データセンター向けの商談において、グループをまたいだ営業活動の実績は少ないが、今後は機会を見て、こうした活動を増やしていくことになるという。

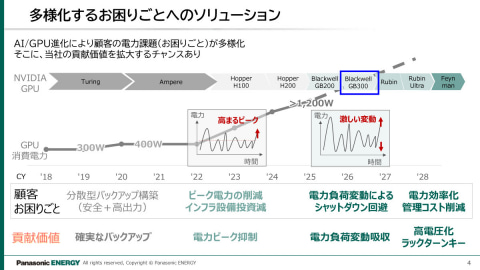

データセンター市場は、AI分野の成長によって堅調に拡大しており、主力となる北米AIサーバー市場は、2028年には2023年比で4.3倍に拡大すると予測されている。その一方で、AIやGPUの進化により、電力に対する課題が顕在化している。

「2018年ごろは、電力状況が悪かったり、サーバー内の温度が高かったりして、確実にバックアップを取れる分散型バックアップ構築への要望が高かった。また2022年ごろは、ピーク電力の削減が課題となり、電力ピーク抑制のために必要な電源システムが求められた。確実なバックアップの実現と、電力ピークの抑制への対応は二律背反の要素だが、これをカバーしたことがパナソニックエナジーのESSの強みになった」とする。

現在では、データセンターに求められる処理能力が高まる一方で、電力負荷が変動することが多く、それによって引き起こされるシャットダウンを回避する機能が求められているという。さらに今後は、電力の利用効率の改善や、管理コストの削減が求められると想定。パナソニックエナジーでは、ソリューション化を推進しながら、高電圧化やラックターンキーの提供を進めるという。

パナソニックエナジーのデータセンター向けESS事業の強みとして、4つのポイントを挙げた。

ひとつめは、ワントップのシンプルな組織体制とし、顧客トップとの直接的な商談により課題を把握。これによって、強固な関係を維持しながら、顧客およびサプライヤーのトップの困りごとを聞き、解決できるポジションを堅持している点だという。

「ハイパースケーラーの経営トップと、年1回は面談する機会を得て、そこで直接、要望を聞き、提案を行っている。課題を知っているのはトップだけである。トップから直接課題を聞ける立場を維持することに力を注いでいる」と説明する。

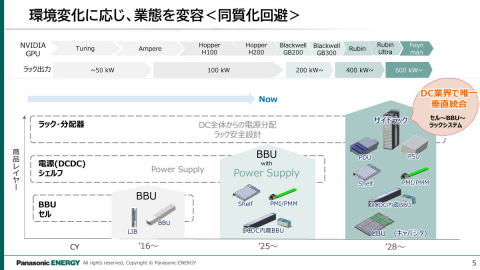

2つめは、新たな付加価値を持った商品を最初に実現し、同質化の回避を継続するということだ。

パナソニックエナジーでは、BBU(Battery Backup Unit)セル、DC-DCコンバータを自前で提供してきたが、2028年度以降は、PDU(Power Distribution Unit)やPSU(Power Supply Unit)、CBU(Capacitor Bank Unit)までを含めて内製化し、統合範囲を広げていく考えを示している。

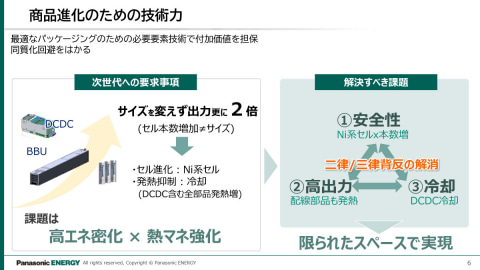

さらに、データセンターでは、ラックサイズを変えずに出力を高めたいという要望があり、そのために、セルの進化や、DC-DCコンバータを含めた発熱を抑制するための冷却技術が求められている。パナソニックエナジーでは、高エネルギー密度化と、熱マネジメント技術の両立を進める考えだ。

「安全性、高出力、冷却を限られたスペースで実現する必要がある。ここにパナソニックエナジーが蓄積した技術が生かせる」という。

また同社では、同じ技術の製品を3年以上は継続して販売せずに、コモディティ化を避ける工夫をしていることも示した。

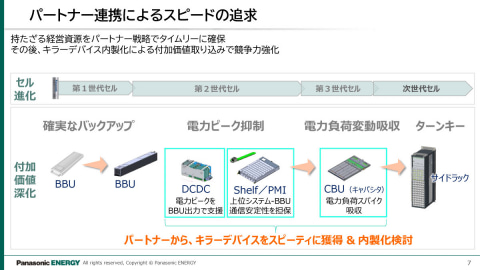

3つめは、パートナー連携の強化である。

パナソニックエナジーでは、電力ピークをBBU出力で支援するDC-DCコンバータや、BBUを格納するシェルフ、通信安定性を担保するPMI(Power Monitoring Interface)は、当初は、パートナー連携によって外部から調達していたが、現時点では、これを内製化している。またCBUは、現時点では外部から調達しているが、今後は内製化する予定だという。

だが、ラックに構築する作業についてはパートナーとの連携によって進めるとした。

パナソニックエナジー 常務執行役員 エナジーソリューション事業部長の河邊高昌氏は、「パナソニックエナジーは、バッテリー以外の経営資源は持っていない。パートナー資本も活用し、スピーディに事業を展開し、競合他社を圧倒することを目指している。顧客からの要望を聞き、それを解決するために必要なものは、まずは外部から調達して提供する。外部資本を活用することで、軽く、早くを実現している」とする。

一方、パナソニックエナジーの加藤氏は、「パートナーとの連携により、時間をお金で買うことができる。この部分は緩やかな協業で進めている。また、バッテリーとのシナジーが生まれやすい領域は自前でやっていく。環境の変化に応じて、業態を変容させ、内製化を進めることで、データセンター業界における唯一の垂直統合を目指していく」と述べた。

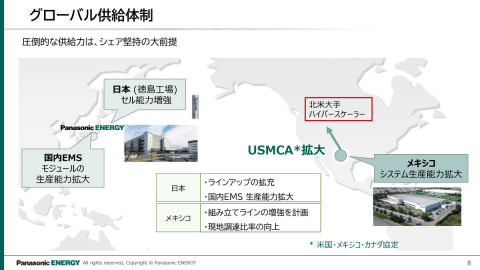

そして、4つめの特徴は、地政学も考慮した最適なグローバル供給体制だとする。

日本では、徳島工場において、リチウムイオン電池を生産しており、セル能力の増強に取り組む一方、国内のEMSを活用して生産能力を拡大させる。また、北米市場向けには、メキシコ工場において、パワーサプライ装置の組立ラインの増強を計画しているほか、現地調達比率を向上させる考えを示している。

「顧客に対して、底なしの供給力を持っていると示すことが重要である。圧倒的な供給力はシェア堅持に向けた大前提になる」とした。