特集

「パートナー」から「プロデューサー」へ転換し事業収益モデルの変革を目指す――日鉄ソリューションズ

2025年8月18日 06:00

日鉄ソリューションズ株式会社(NSSOL)は、従来の個別受託型SIモデルから、TAM型と呼ぶ事業収益モデルへの転換を図る。

鍵となるのは、同社独自の全社標準提供型ITサービスプラットフォーム「Nestorium(ネストリウム)」だ。2025年4月から本格的な活用をスタートし、7月にはNestoriumを活用した第1弾サービスとして、Jiteraが開発したAIエージェントサービス「NSDevia」の提供を開始すると発表した。現在、約5%にとどまるTAM型の事業構成比を、2025年度には約35%に、2027年度には76%にまで引き上げる考えだ。

目指すのは「パートナー」から「プロデューサー」への進化。人月モデルからの脱却を図り、新たなビジネスモデルへの転換を図るシステムインテグレータ(SIer)の挑戦として、同社の取り組みにフォーカスした。

「パートナー」から「プロデューサー」への転換を目指す

NSSOLは、日本製鉄が63.4%を出資する同社グループのシステムインテグレータだ。

システムインテグレーション、ITサービス、経営およびシステムに関するコンサルティングなどを提供。2024年度の連結売上収益は3383億円、営業利益は385億円、営業利益率は11.4%となっており、売上構成比は、産業・鉄鋼、流通・プラットフォーマー、金融を得意とするビジネスソリューション事業が約58%、官公庁や教育機関向けのITインフラソリューション、業界横断型のコンサルティングおよびアプリケーションなどで構成するコンサルティング&デジタルサービスが27%、グループ会社による事業が約15%となっている。

同社では、設立25周年を迎えた2025年度を「第2の創業期」と位置づけ、2030年に向けた「NSSOL2030ビジョン」を策定。目指す姿として、「Social Value Producer with Digital~デジタルの力で社会の未来を描き、実現する」を掲げ、人月モデルによる従来の個別受託型SIモデルから脱却し、新たなビジネスモデルにシフトすることを目指している。

日鉄ソリューションズ 執行役員 技術本部 本部長の有澤徹氏は、「生成AIなどの新技術によるシステム開発や運用の変化、デジタルサービスの拡大、業界横断プラットフォームの本格化というメガトレンドをとらえ、他社を凌駕する成長を実現するためには、従来のビジネスモデルからの変革が必要である」とし、「これまでは、特定顧客からの受託開発を中心とする伴走型SIモデルによって、顧客のDX実現を支援してきた。だが、これからは自ら新たな価値を提案し、自社の強みをアセット化し、業界トップクラスの安定的な高収益体質構築を目指す」と語る。

同社ではこれを、「パートナー」から「プロデューサー」への転換と表現する。

2030年度の経営指標は、売上収益で5000億円、営業利益が1000億円、営業利益率は20%、ROEは15%をそれぞれ目指し、人的資本の強化やアセット化に向けたソリューション開発などに1000億円以上を投資するとともに、M&Aを通じて1000億円規模の事業創出を目指す。

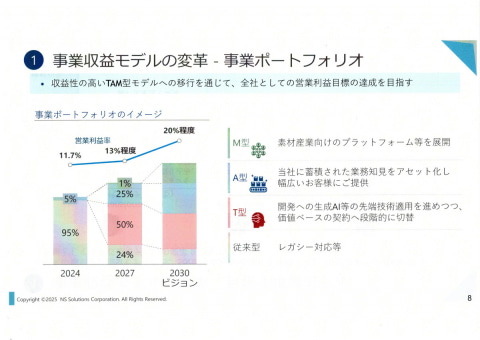

そして、TAM型と呼ぶ新たな収益モデルによる事業構成比を、現在の5%から、2025年度には約35%に、2027年度には76%にまで引き上げ、2030年度にはさらに構成比を高める計画だ。

現状とはまったく異なるシステムインテグレータの姿へと転換を図ることになる。

具体的な実行計画として取り組んでいるのが、2027年度を最終年度とする中期経営計画である。ここでは、「事業収益モデルの変革」、「顧客アプローチの変革」、「技術獲得・適用プロセスの変革」、「社内業務・マネジメントの変革」の4つの抜本的変革に取り組み、高収益事業に向けた体質の転換を図る考えを示している。

ひとつめの「事業収益モデルの変革」では、これまでの一品一様による個別のSI構築モデルから脱却し、TAM型収益モデルへの転換を進めることになる。

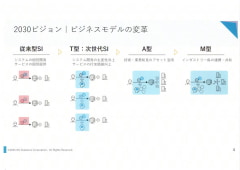

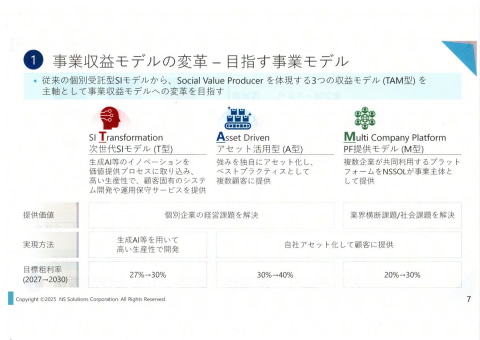

TAM型とは、同社独自の考え方で、3つの収益モデルで構成。TAMは、この3つのモデルそれぞれの頭文字を取ったものとなっている。

T型モデルは、「SI Transformation(次世代SIモデル)」で、Transformationの頭文字から取っている。生成AIなどの先端技術を開発領域に活用するなど、価値提供プロセスの変革に取り組み、高い生産性によって顧客固有のシステム開発や運用保守サービスを提供することになる。2025年度には売上構成比で19%程度に拡大し、粗利率は25%を見込んでいる。

A型モデルは、「Asset Driven(アセット活用型)」を意味しており、業界の知見など、同社が持つ強みをアセット化し、これをベストプラクティスとして複数の顧客に提供するという仕組みだ。2025年度には売上構成比を16%にまで引き上げ、粗利率は26%を計画している。

M型モデルは、「Multi Company Platform(プラットフォーム提供モデル)」であり、複数企業が共同利用するプラットフォームを、NSSOLが事業主体として提供し、業界横断での課題や、社会課題の解決を図ることになる。まずは素材産業向けのプラットフォームを提供する予定だ。2025年度の売上構成比は1%にとどまるが、粗利率は26%を想定。「今後の拡大に向けて、好事例を構築したい」と述べる。

また、日鉄ソリューションズ 技術本部 技術戦略統括部 プラットフォーム推進室 室長の小野卓彦氏は、この3つの収益モデルの位置づけについて、「従来型SIから、T型による生産性向上やサービスの付加価値向上へとシフトさせ、そこからA型となり、最終的にはM型へと流れていくことになる」とも説明した。

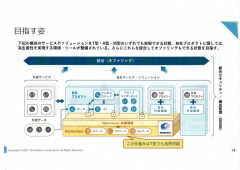

2つめの「顧客アプローチの変革」では、顧客個別の課題への対応から、顧客経営や社会課題の視点へとシフトし、顧客課題に対するオファリングベースの提案プロセスの導入のほか、超上流コンサルティングからのアプローチの強化、N対Nによる拡販モデルの営業推進体制の構築、顧客に対する価値ベースプライシング契約への移行などを進める。オファリング推進センターや戦略営業部の設置に加えて、コンサルティング機能の強化およびシンクタンク機能の獲得も検討するという。

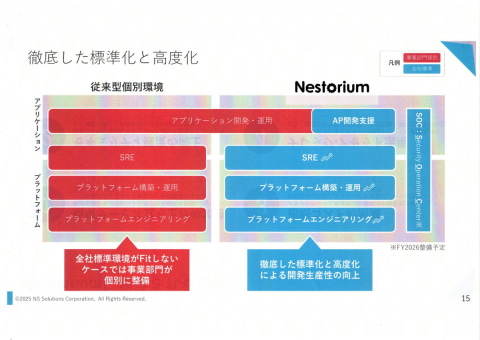

3つめの「技術獲得・適用プロセスの変革」では、研究開発と事業との連携強化、標準化の推進による高度な開発生産性の達成、全社的な生成AIの利用促進を図る。技術本部やシステム研究開発センターでの研究開発テーマの設定や活動量を増やすとともに、2025年度からAI活用推進センターを設置して、開発現場や共通部門における生成AIの活用を促進。さらに、Nestoriumの整備や全社展開も進める。全社の開発生産性や管理部門の生産性をそれぞれ20%以上向上させ、Nestorium上での新規案件の開発生産性を2倍に引き上げる計画も明らかにしている。

そして、4つめの「社内業務・マネジメントの変革」においては、業務標準化や集約化による事業スケーラビリティの獲得のほか、収益や各種指標によるKPIマネジメントの強化、これらを実現するための社内基盤システムの刷新に取り組む。戦略実行マネジメントセンターを設置するとともに、データドリブン経営の実現にも取り組む考えだ。

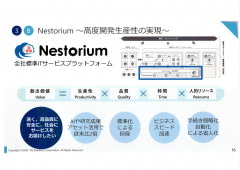

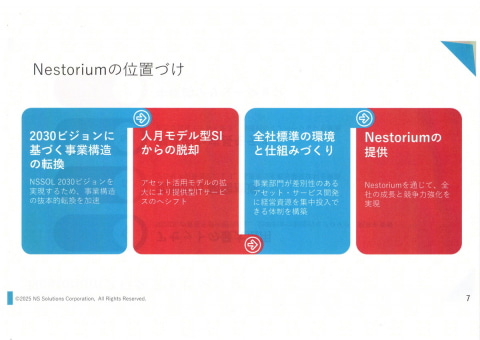

「NSSOL2030ビジョン」で掲げた新たなビジネスモデルの実現において、重視している取り組みのひとつが開発生産性の向上だ。その中核となるのが、全社標準提供型ITサービスプラットフォーム「Nestorium」となる。同社では、「Nestorium」を、「NSSOL2030ビジョンに直結した戦略プラットフォーム」と位置づける。

日鉄ソリューションズ 執行役員 技術本部担当の鎌田三保氏は、「サステナブルにシステムを維持、運用し、アップデートするために、コンポーザブルアーキテクチャを活用するとともに、開発生産性を高めることを目指している。これを具現化するのがNestoriumである。スクラップ&ビルドではなく、最新のものを使い続けることができる環境づくりも模索している」と語る。

Nestoriumのブランド名は、多くの新規サービスをインキュベーションするための「巣(Nest)」と、さまざまなサービスが集う「場所(Torium)」を組み合わせた造語であり、現在、80人体制(兼務を含む)で開発を推進。新たなビジネスモデルの転換による生産性向上、人月モデルとは異なる内製化やアセット化を通じた柔軟で効率的な生産体制の構築、生成AIやDevSecOps、セキュリティ・バイ・デフォルトによる開発プロセスの進化、クラウドサービス同士の統合による動的で継続的なインテグレーションなどを実現するという。

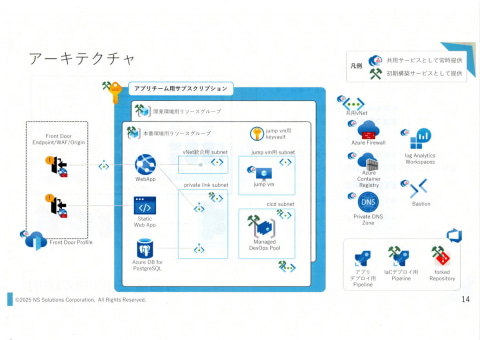

クラウドネイティブ技術による柔軟性、拡張性が高いアーキテクチャを採用し、生成AIや自動化技術などの各種開発支援ツールを装備して、高い開発生産性を実現。研究部門や事業部門で培ったIT資産をコンポーネント化して、技術の再利用性を促進するとともに、必要なコンポーネントを組み合わせることにより、事業部門は新たなサービスを迅速に構築できるようになる。また、SRE(Site Reliability Engineering)によっても運用の効率化と最適化を推進し、システムの信頼性と可用性を向上。セキュリティが担保された安全な環境を、事業部門に迅速に提供し、ビジネススピードを加速することができるという。

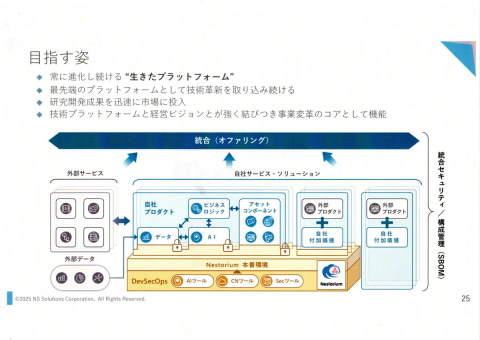

自社サービスや自社ソリューションをNestorium上に構築し、AIやクラウドネイティブ、DevSecOpsなどの技術を実装し、開発効率を飛躍的に向上させ、外部プロダクトや外部サービスを組み合わせて、統合したオファリングとして提供。A型モデルやM型モデルへの適用にとどまらず、T型モデルのリファレンスとしても活用できるため、NSSOL全社の標準提供型ITサービスプラットフォームと位置づけることができるという。

NSSOLの有澤執行役員は、「開発現場において、開発時間や人的リソースを増やし続けることは難しい。その代わりに、AIをはじめとしたテクノロジーを活用することで、生産性や品質を向上させることは可能である。新たな変革や成長にリソースを振り向けるためには、開発生産性を高めることが重要になる。そのためのプラットフォームがNestoriumになる。社会に対して、速く、高品質で、安全にサービスを届けることができ、NSSOLの中期的な成長を支える中核的ソリューションになる」と語る。

Nestoriumは、同社技術本部がAzure上にサービス稼働用の本番環境を構築し、同社事業部門に提供しているが、共通機能を提供することで、迅速なサービスの立ち上げを支援できることを強調。また、同社のセキュリティ専門家とセキュリティベンダーとの連携による強固なセキュリティ環境の実現、生成AIなどの先端技術を用いた開発支援機能の提供も行う。

さらに、プラットフォーム運用費用を全社で負担する形にすることで、事業部門の負担を軽減するとともに、事業部門に対して投資を行うという姿勢を明確化。新規サービスの創出を後押しするほか、社内手続きを簡素化し、サービスの立ち上げスピードの向上を図るという。

NSSOLの小野室長は、「プラットフォーム共通部品の再利用や開発支援機能により、初期コストを抑制できる。これにより、チャレンジを容易にできるというメリットも生まれる。中小規模のプロジェクトでもSaaS開発のハードルが下がる」とも述べた。

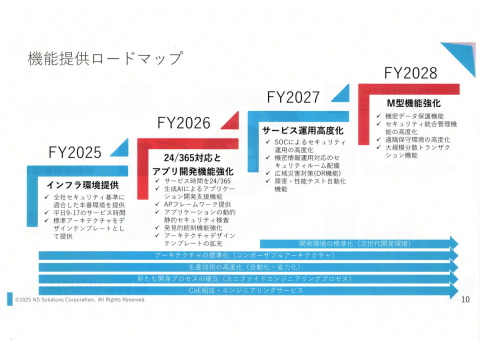

2025年度は、インフラ環境を整備し、本番環境を提供するとともに、標準アーキテクチャをデザインテンプレートとして提供。2026年度のスタート時点では、24時間365日のサービス対応と、生成AIによるアプリケーション開発支援機能を強化。2027年度にはSOCによるセキュリティ運用の高度化、機密情報運用対応のセキュリティルームの配備などを実施。2028年度には、M型モデルに対応した機能を実装し、機密データの保護機能やセキュリティ統合管理機能の高度化などを行うという。

なおNestoriumは、A型モデルとM型モデルにフォーカスしたものになり、これらの領域における開発生産性で2倍を目指す。また、T型モデルへの波及効果も想定しており、ここでは20%の開発生産性の向上を図る。NSSOLの小野室長は、「生産性向上の目標は、野心的なものであるが、これまで培ってきたナレッジや研究成果を活用。標準化を徹底することで、目標は達成可能である」と自信をみせた。

また、「Nestoriumは、常に進化を続ける『生きたプラットフォーム』を目指している。市場の変化にあわせて進化し、NSSOLの事業変革におけるコアとしての役割を果たす」と位置づけた。

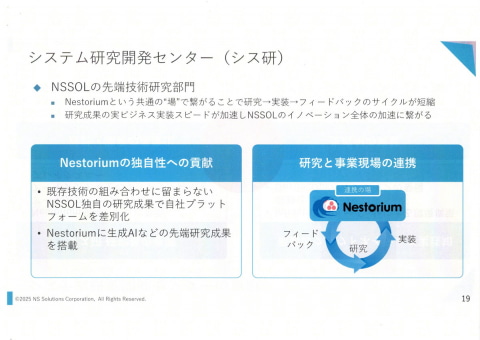

Nestoriumの開発においては、NSSOLの先端技術研究部門であるシステム研究開発センター(シス研)が参画していることにも触れた。Nestoriumのアーキテクチャ設計に深く関与し、クラウドネイティブへの対応や生成AIの実装に取り組んでいるという。

またシス研では、テスト自動化に向けたAIツールである「Curatis」や、生成AIを活用して要件定義書や設計書などのドキュメントを自動レビューする「ドキュメントレビューAI」、サービスの設計内容をレビューしてその結果をフィードバックする「クラウドアーキテクチャレビュー」を開発していることも示した。

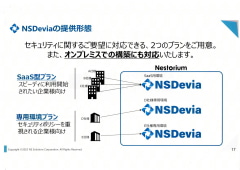

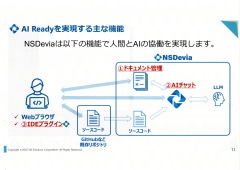

なお、Nestoriumを活用した第1弾のサービスとして、開発AIエージェントサービス「NSDevia」を発表した。2025年1月に、Jiteraと初のテクノロジーパートナー契約を締結した成果であり、同社の開発AIエージェントである「Jitera」を「Nestorium」に搭載し、「NSDevia」として提供することになる。

ソースコードの補完やデバッグ支援に加え、要件定義書や設計書、テストケースなどのドキュメント作成を支援。それらを「AI Readyなドキュメント」として、AIと人間の双方にとって読み書きしやすい形式で管理する次世代開発支援ツールと位置づけている。

NSSOLが持つ付加価値と、外部プロダクトを組み合わせたものであり、SaaSとして提供するほか、オンプレミスでの構築にも対応するという。

日鉄ソリューションズ 流通・サービスソリューション事業本部DXビジネス・イノベーションセンター 専門部長の長倉正人氏は、「システム開発現場における課題は、ドメイン知識の共有である。ドメイン知識を人間が読めるドキュメントとして蓄積するだけでなく、AIが読みやすいドキュメントとして蓄積することで、人間とAIが同じ知識をベースに、より高度な協働ができるようになる」とした。

******

システムインテグレータにとって、従来型SIからの脱却は、共通した大きな課題であり、もはや避けては通れない道ともいえる。IT業界全体が、長年の人月ビジネスからの転換を図るタイミングに入ってきているのは明らかだ。

中堅SIerでは、すでに従来型SIの比率が20%を切るといったケースも出ているが、NSSOLの事業規模を持つSIerが、2025年度以降の計画で、従来型SIの比率を大きく引き下げる計画であることは大きな注目を集めている。それに向けたツールがそろい、標準モデルを活用したシステム構築を評価する顧客のマインドも醸成しつつあるのも確かだ。

ただ、最初の一歩の踏み出し方が大きい。

NSSOLでは、2025年度見通しで、TAMモデルの売上構成比を35%にまで引き上げる計画だ。2024年度の5%から、2025年度の35%へと30%もの引き上げが果たして実現できるのか。NSSOLが、この一歩を踏み出せれば、業界全体に与えるインパクトは極めて大きいといえるだろう。