特集

日本マイクロソフト、AIエージェントと協働する新たな組織モデル「フロンティア組織」への変革支援体制を整備

2025年9月18日 06:30

日本マイクロソフト株式会社は、2026年度の事業方針として、「AIビジネスソリューション」、「クラウド&AIプラットフォーム」、「セキュリティ」の3点に取り組む姿勢を示した。また、2025年には、AIエージェントと協働する新たな組織モデル「フロンティア組織」が誕生していることを指摘しながら、日本の企業に対する「フロンティア組織」への変革を支援する体制も構築する。

日本マイクロソフト 執行役員常務 クラウド&AIソリューション事業本部長の岡嵜禎氏は、「フロンティア組織は3つのステップを踏んで進化する。いまは、ステップ1の企業が多い。今後2~3年をかけて、フロンティア組織が増えていくことになる」と述べた。

日本マイクロソフトの新年度は7月からスタートする。

同社2026年度(2025年7月~2026年6月)の重点的な取り組みとして、岡嵜執行役員常務が示したのが、「AIビジネスソリューション」、「クラウド&AIプラットフォーム」、「セキュリティ」の3点である。

「この3つのアプローチを通じて、日本の企業のAIトランスフォーメーションを加速していくことになる。これが、日本マイクロソフトの今年度のミッションになる」と位置づける。

ひとつめの「AIビジネスソリューション」は、生成AIを活用したアプリケーションやAIエージェントによって、顧客により高い価値を提供するものであり、そこにマイクロソフトの強みを生かせるという。

「多くの企業が、生成AIやAIエージェントを利用したいと考えているが、その際に、すでにあるAIや、すぐに使えるAIエージェントを活用できる環境を整え、それによって価値を享受することが大切になる。日本マイクロソフトは、それらを提供できる環境を整えている。Copilotは、その最たるものである」とする。

また、岡嵜執行役員常務は、「地球上のすべての個人とすべての組織が、より多くのことを達成できるようにする」というマイクロソフトのミッションに触れながら、「少ないリソースで、より大きな効果を上げるのが、マイクロソフトの役割である。M365 CopilotやTeamsでは、すぐにAIを活用して、すぐにメリットを享受できる。使っているアプリケーションの延長線上でAIを利用できるため、習熟のためのコストが低く、多くの人がスムーズに使うことができる点も特徴だ。開発者も同様に、GitHub、VS Codeなど、使い慣れている環境を変えずに、AIを活用できる。マイクロソフトが打ち出すAIビジネスソリューションでは、AIの利用を促進しやすい環境を提供している」とする。

また、日本マイクロソフトがローコード/ノーコードの領域にも力を入れていることに触れ、「Power PlatformやCopilot Studioにより、クリックするだけでカスタマイズすることができる。これを活用することで、少ない人数の企業でも、より多くのことができる。AIを多くの人が活用するための環境を実現している」とした。

2つめの「クラウド&AIプラットフォーム」では、生成AIやAIエージェントを開発、活用するためのツールを提供する。AIエージェントのニーズが高まるなかで、これまで以上にデータ活用が重視され、特に、企業内に数多く蓄積されている非構造データの活用の重要性に着目し、そこに優位性があるとする。

「マイクロソフトのクラウドには、多くの非構造データが蓄積されている。AIエージェントや、AIアプリケーションの構築には、マイクロソフトが持つAzureやCopilot StudioなどのクラウドやAIプラットフォームを活用できる」というのだ。

3つめの「セキュリティ」は、生成AIおよびAIエージェントを安心安全に活用するための基盤となる。「企業のCISOからは、生成AIは導入したいが、これを適切にコントロールできるベストプラクティスを知りたいという声が出ている。それがないと、AI活用に向けてアクセルを踏みたくても、怖くて踏めないとも言われている」とし、「マイクロソフトは、ゼロトラストを含めて、エンドトゥエンドのセキュリティソリューションを提供し、よりセキュアな環境を構築していくことに力を注いでいる」と語った。

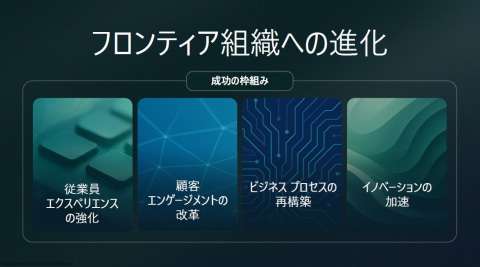

さらに、マイクロソフトでは、「従業員エクスペリエンスの強化」、「顧客エンゲージメントの改革」、「ビジネスプロセスの再構築」、「イノベーションの加速」という4つのフレームワークを用意し、これらの分野に対して、3つのアプローチを推進していく姿勢も明らかにした。

そして、「AIビジネスソリューション」、「クラウド&AIプラットフォーム」、「セキュリティ」の3つのアプローチは、マイクロソフトが打ち出す「フロンティア組織」の実現を支援するものになるという。

「フロンティア組織」は、マイクロソフトが2025年4月に発表した「2025 Work Trend Index」において、初めて言及した言葉だ。

同レポートでは、フロンティア組織を「新しいタイプの組織」と定義し、即座に利用可能なインテリジェンスを用いて人とAIエージェントのチームを構成し、そして、すべての人に該当しうる新たな役割を、AIエージェントの上司である「エージェントボス」を中心に構成することに取り組むことになるという。エージェントボスが台頭することで、AIエージェントを効果的に構築・管理できるというわけだ。

また同レポートでは、「2025年は、フロンティア組織が誕生した年として記憶されることになる」としており、調査のなかでは、フロンティア組織の従業員の71%が、「自社が繁栄している」と回答。全体の37%と比較して、高い割合になっていることなどを示している。

日本マイクロソフトの岡嵜執行役員常務は、「フロンティア組織」の実現には、3つのステップがあることを示した。

ステップ1は、人が、Copilotを使用したり、AIアシスタントを使用して業務を効率化したりといった取り組みだ。すでに多くの企業が、この水準に移行しており、PoCにとどまらず、本番環境で利用するといった動きが見られている。

「ステップ1のフロンティア組織は多いといえる。すでに、数万社が、AIを一部業務に適用している。今後は、AIを全社規模で活用するといった動きが出てくるだろう」と述べた。

ステップ2は、人の仕事をAIエージェントが行うが、人がエージェントを管理するというものだ。AIエージェントの広がりや、マルチエージェントの活用などが進展することで、ステップ2の企業が増加していくことになるという。

「AIエージェントは、2025年後半から広がりはじめている。ステップ2では、人がAIエージェントをコントロールしながら、業務に適用し、効果を出すことに取り組む企業が増加しているところだ」と述べたほか、「ステップ2では、人がエージェントを管理するが、どこまでリスクを取れるか、どこまでチャレンジできるかによって、企業の成熟度に差が生まれてくるだろう。大きな節目になる」とも位置づけた。

そして、ステップ3は、人とエージェントがペアとなって働き、人からエージェントに仕事を頼むだけでなく、エージェントが人に仕事を頼むといったことができるようになるという。「人がエージェントと共存して業務を行うようになる。エージェントが複数のエージェントを活用したり、人とエージェントがパートナーとなり、どの人と、どのエージェントが対話するのかといったことをマネージしたりする。人とAIエージェントが協働する世界がやってくる」という。

また、マイクロソフトでは、「人とエージェントの比率が重要になる」とも指摘しており、どの役割と、どのタスクに、どれだけのAIエージェントが必要であるのか、それらを指導し活用するために、何人の人間が必要なのかといった比率を、正しく設定することが重要であり、これらの比率はタスクによって異なることも示している。これが、人とAIエージェントが協働する新たな組織モデルであるフロンティア組織においては、重要な指標になるという。

岡嵜執行役員常務も、「3年後には、仕事のなかに、より多くのAIエージェントが積極的に活用されることになるだろう」と予測しながら、「ソフトウェア開発では、AIエージェントよりも人がやる部分が多いのが現状である。今後、エージェントでコードを作る際に、何がボトルネックになるのか、このコードで大丈夫なのかといったことをしっかりとレビューしないといけない。その結果、AIエージェントの成熟度が高まり、アウトプットが保証されるようになれば、AIエージェントの活用が促進され、さまざまな課題の解消につながる」と話す。

また、「製品をローンチする際に、マーケティング部門は少ない人数でも、マーケティングAIエージェントを活用して、積極的に施策を立案することができる。そこでオポチュニティが生まれたら、今度は、マーケティングAIエージェントを減らし、セールスAIエージェントを増やし、オポチュニティを商談化していくことができる。単に人が5割、エージェントが5割というのではなく、さまざまな組み合わせを柔軟に考えていく必要がある」とした。

ただ、岡嵜執行役員常務は、「先進的にAIエージェントを活用し始めている企業はあるが、まだステップ3に到達している企業はない。フロンティア組織の取り組みは始まったばかりである。これから2~3年かけて増えていくことになるだろう」とも予測した。

同レポートでも、「企業がAIの試用を超えて、AI活用を中心に再構築を始めた瞬間が訪れている。AIとエージェントに、人間の洞察を組み合わせることで、非常に大きな価値を引き出すことができる。それに向けて、マイクロソフトは、顧客に次に何が起こるかを予測する洞察と、それを形作るための技術を提供している」としている。

岡嵜執行役員常務は、日本において、フロンティア組織の実現に挑んでいる企業の事例を、先に触れた「従業員エクスペリエンスの強化」、「顧客エンゲージメントの改革」、「ビジネスプロセスの再構築」、「イノベーションの加速」の4つのフレームワークごとに示した。

「従業員エクスペリエンスの強化」では、NTT西日本が、生成AIおよびAIエージェントを活用して業務改革を推進。社内ユーザーから得たさまざまなAI活用ナレッジを、地域社会や顧客に価値として提供を開始しているという。

「顧客エンゲージメントの改革」では、日本ハムが、AIによって生成された仮想顧客をもとに分析を行い、消費者ニーズの調査を高速かつ低コストに行うことで、商品開発プロセスを変革し、商談の成約率を向上させているという。

また、「ビジネスプロセスの再構築」では、パナソニックインフォメーションシステムズが、現場で活用が可能なセルフサービス型データ分析プラットフォームを構築し、ビジネス部門の担当者がAIエージェントを作成して、業務プロセスに組み込み、業務の効率化を実現。村田製作所では生成AIや市民開発ツールの活用により、業務を横断的につなげ、情報を自律的に活用して最適化することで、全社的な業務効率の向上と、意思決定の精度向上を実現しているという。

「イノベーションの加速」では、参天製薬が、生成AIを活用して、情報収集や報告業務の効率化を進めており、研究開発領域におけるデータ利活用を促進している。

岡嵜執行役員常務は、「クラウドの普及においては、インフラを柔軟に増やせることにメリットがあった。それと同様に、AIの普及は、人を柔軟に増やすことができないという課題を解決するものになる。組織や仕事のやり方をダイナミックに変え、戦略の打ち出し方や、ビジネスのスピードを変えることができる。すでに、こうした働き方ができる企業が出てきている。それができるかどうかが、これからの企業の競争力につながる」と述べた。

また、日本マイクロソフトにおける「フロンティア組織」の挑戦についても触れ、「日本マイクロソフトでは、業務レベルを5段階に定義して、リスクが低く、効果があるところから、エージェントを適用している」とし、「フロンティア組織になるためには、トップメッセージの発信が大切である。日本マイクロソフトでは、AIの活用促進に向けて津坂(日本マイクロソフトの津坂美樹社長)が自ら積極的に活用しながら、現場の利用を推し進めている」と述べた。

その上で、「日本の企業は現場が強い。それが日本の企業の良さである。そのため、新たなものを現場で取り入れるためには、現場がメリットを感じなければ浸透しない。現場の人たちに使ってもらい、良いと実感してもらうことが大切である。業務のうち、2、3個でも、AIを使っていいなと思ってもらえれば、そこから広げることができる」と語った。

一方、マルチエージェントへの基本姿勢についても説明。「これからは、ガバナンスを利かせて、信頼できるエージェント同士を連携させることが大切になる。そのためにはセキュリティ基盤を構築することが重要であり、マイクロソフトが優位性を発揮できる部分になる。例えば、Microsoft Entra Agent IDでは、Microsoft Entra 管理センターを通じて、複数のAIエージェントを表示し、安全に管理できるようになる」とした。

また、MCP(Model Context Protocol)やA2A(Agent to Agent)など、異なるクラウドや異なるベンダーのAIエージェントが接続する技術が出てきていることにも触れ、「セキュリティや認証については標準が定まっていない。今後、この部分の標準が定まり、セキュアに連携できるかどうかが注目点になる。Microsoft Entra Agent IDは、そのベースになるだろう」としたほか、「マイクロソフトでは、Windows 11において、MCPのネイティブサポートを発表している。AIエージェントから、Windows 11の標準機能やアプリケーションを活用できるようになり、マルチエージェントを促進することができる」と述べた。

さらに、米Microsoftのサティア・ナデラCEOが「SaaS is Dead(SaaSの終焉)」と発言したことにも触れ、「アプリケーションへの接点や、コラボレーションの仕方が大きく変わることを指したものである。SaaSはUIがポイントであった。だが、生成AIの登場によって、アプリケーションとのインタラクションが変わることになる。チャットベースで、アプリに問い合わせれば処理できるようになる。さらにその先には、音声での対話もできるようになるだろう。従来の使い方に固執すると、SaaSの利用は減っていくだけである。生成AIを活用した使い方を重視することが必要になっている。マイクロソフトの場合も、OfficeやTeamsが普遍的に使用されているが、UIはCopilotになり、アプリケーションのUIはシームレスになる」と説明した。