ニュース

GenAI HR Awards 2025各部門のグランプリが決定! ソフトバンク、SALES ROBOTICS、麻生塾、南あわじ市が受賞

“生成AI時代”の人的資本戦略を表彰

2025年10月14日 06:15

生成AI時代の人材育成や人事評価設計、組織変革など、HR(人的資本)についての企業や組織の取り組みを表彰する「GenAI HR Awards 2025」の最終審査・表彰式が、10月9日に開催された。主催は、「生成AIパスポート試験」などの活動をしている生成AI活用普及協会(GUGA)。幕張メッセでの展示会イベント「NexTech Week 2025【秋】第6回 AI・人工知能 EXPO」の会場内で実施された。。

最終審査では、会場で10分ずつプレゼンを披露。その中から、「企業セクター(大手企業)」「企業セクター(中小企業)」「教育セクター」「公共セクター」の4部門でグランプリが選出された。

総評で、審査員長であるGUGA 協議会議長の山本貴史氏は、「たぶん、あまり使いたがらない人に『生成AIやりましょう』と言うなど、すごく苦労されてきて、そのためかプレゼンに深みがあった」とし、「これだけ面白いプレゼンができる人なので、推進の舵取りがうまくできているのではないかと思う」とコメントした。

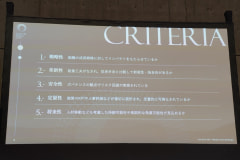

審査基準は、戦略性、革新性、安全性、定量性、将来性の5つ。

アワードの趣旨として、GUGA 業務執行理事/事務局長の小村亮氏は、「生成AI時代の人的資本戦略に関する優れた実践事例を発掘すること」、「生成AI活用を推進する方々の尽力に敬意を表すること」、そして「人とAIが協働する社会の実現に向けたヒントを届けること」――の3つを挙げた。

SALES ROBOTICS株式会社:学び続けるマインドセットをBPO企業で育成

「企業セクター(中小企業)」部門では、SALES ROBOTICS株式会社がグランプリを受賞した。発表タイトルは「AI利用率98.7%。『AIが当たり前』の組織文化が、新たな顧客価値を創造する」。

同社はインサイドセールスや営業支援などのBPO(業務プロセスアウトソーシング)の会社だ。取り組みの背景として、人材不足や変化への遅れといったBPO業界の課題を挙げ、「5年後に生き残れるか」という危機感から生成AIに取り組んだと語られた。

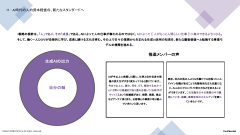

目標は、生成AI利用により「目の前の顧客に向き合う時間を増やす」こと。組織全体での推進体制の下、経営部門だけでなく最初から現場を巻き込んだ「現場主体の生成AI活用」を掲げて活動した。

取り組みにあたっては、生成AIというテクノロジー以上に、学び続けるマインドセットの育成を重視した。そして、日々の業務で出てくる問いをしっかり作り、それを生成AIで解決する、という循環を作っていくことを人材育成として大事にしたと語られた。

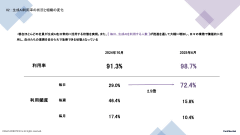

その結果、2025年6月時点で、生成AIの利用率が98.7%になるという成果を見せた。利用頻度でも、「毎日」が、2024年10月の29%から、2025年6月には72.4%と、2.5倍になったという。

さらに、推進メンバーの声から、業務の中で問いを持つように意識が変わってきた様子も紹介された。「BPOはお客さまの言ったことをしっかりこなす業界で、何かを改善することを提案するものではないが、そうしたことをしっかりお客さまに話せる組織や人を目指したい」という。

審査員からの講評では、人材育成とマインドセット作りを重視した取り組みや、現場に寄り添って進めてきた点、受動的な業務から能動的に意識が変わってきた点などが評価されたと語られた。

ソフトバンク株式会社:大手テック企業が全社で生成AI活用を促進

「企業セクター(大手企業)」部門では、ソフトバンク株式会社がグランプリを受賞した。発表タイトルは「人的資本経営を基軸とした全社生成AI活用と価値最大化の仕組み」。

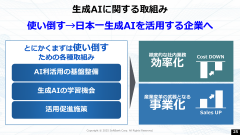

ソフトバンクはAIについて、インフラからエージェントまで持っている。そのうえで「大事なのは人の意識」として、人材戦略が語られた。

同社には自ら手を挙げた人にチャンスを与える「手挙げ文化」があり、これを通じて生成AIやクラウドデータセンターなどの新領域に1000名以上の人材がシフトしているという。

同社の施策としては、全社員が生成AIを使いたおすための環境作りとして、基盤整備や、学習機会、活用促進施策を用意。AI利活用のためのガバナンスも制定していることが紹介された。

基盤整備としては、ChatGPT EnterpriseやCopilot、Geminiなどの各種ツールを導入・開発している。学習機会としては、AI人材育成プログラム「AI Camp」を用意して、レベルに応じたセミナーや資格取得などのコースを用意している。これにより、全社員の約13%がAI関連の資格を取得したことも紹介された。

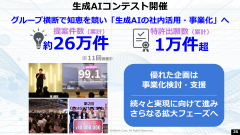

象徴的な取り組みとしては、生成AIの社内活用についてグループ横断の生成AIコンテストを開催していることも紹介された。現在11回目を開催中で、提案件数が累計で約26万件、特許出願数が累計で1万件超。優れた企画は事業化にも進んでいるという。

そのほか、1人100個のGPTsを作るという「1人100個作成! AIエージェント“祭”」を開催して、250万件が作られたことも紹介された。

審査員からの講評では、巨大テック企業が地道にやるとここまでできるという、全部入りの見本のようなものだと評され、聞いた企業はその一部のエッセンスだけでも参考になるのではないかと語られた。

学校法人麻生塾:生成AIによるわくわくする教材で学年平均点が161.9%アップ

「教育セクター」部門では、学校法人麻生塾がグランプリを受賞した。発表タイトルは「独自開発AI『Alis』が切り拓く教育DX!教職員の能力を最大化し、学校全体の人的資本価値を高める麻生塾の挑戦」。

まず、教育界の課題の1つとして、個別授業をしようにもリソースがなく、中間層向けの一斉授業が限界であることが語られた。

これを生成AIを使って解決しようという試みが、麻生塾専用AI「Alis」だ。授業用パワポ作成や、類題問題作成など、自分たちで約40種の機能を作っているという。

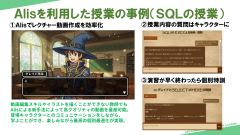

Alisを使った授業の実例としては、データベースで使われる「SQL」の授業への利用が紹介された。SQLの授業は、生徒からも不人気で点数もよくないという傾向があったという。

そこで、Alisによるゲーム風の授業が実施されたことが、楽しそうに説明された。ゲーム風の動画を生成AIで作成。さらに先生キャラクター「グレイド先生」とのチャット形式で、授業内容を質問したり、個別に出題してもらって答えたりできるようにした。

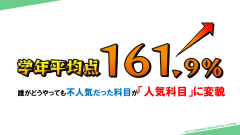

その結果、学年平均点が161.9%アップしたうえ、人気科目に変貌した。先生にとっても、同じ内容で必要な授業コマ数が半減して、準備工数が1/4になった。これを単純計算すると、12.9倍の効率化で、1年間で5万1600倍の効率化になる、という驚きの試算が紹介された。

これによって、先生はよりクリエイティブなことに時間を使えるようになると説明。さらに学生満足度も5点満点で4.6点をマークしたことが語られた。

審査員からの講評では、楽しそうな様子に「みんなが使いたくなる、わくわくする教育の事例」だとコメント。学校教育でのデジタルへの取り組みは障害も多いが、横展開に期待したいと語られた。

兵庫県南あわじ市役所:DIYでDXに取り組む人材を育成

「公共セクター」部門では、兵庫県南あわじ市役所がグランプリを受賞した。発表タイトルは「自ら開発・実装する!人材育成とサービス向上の両立を目指す南あわじ市の挑戦」。

南あわじ市からは、市長の守本憲弘氏が自ら、情報課長とともに登壇した。ちなみに、市長や副市長も趣味でプログラミングをしているという。

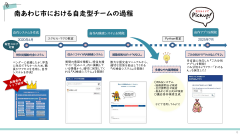

同市では、「最強の市役所」を目指す人材育成の一環として、2022年から「DX人材育成プロジェクト/DIYプロジェクト」を実施。DIYでDXに取り組む人材を育成している。

もともと2020年に、新型コロナ禍の特定定額給付金システムにおいて、全国の自治体で同時に開発が発生するためベンダーが早急に対応できず、職員が自作でシステムを作成したことに源を発する。これによって、兵庫県内トップのスピード給付になったという。

DIYグループの取り組みとしては、3例が紹介された。

1つめは、南あわじ市移住支援サイト「住みニコ」のAI検索システムだ。サイトに書かれているような情報についての電話問い合わせが多く、従来のサイト内検索では必要な情報にたどりつけないことから、RAGによるAI検索を導入した。同じものを市のホームページにも導入した。

2つめは、庁内問い合わせ用AI検索システムだ。公共建築のルールは細かく、入札・契約のための詳細について、庁内外からの問い合わせに非技術職員が対応する必要がある。そこで、国交省マニュアルなどの指定した資料だけから回答する仕組みを、RAGで構築した。正確な回答が必要なため、回答はマニュアル該当箇所5件を返すだけにした。これにより、担当部署の電話応答が減ったという。

3つめは、ごみ分別ガイド「わけるんです♪」だ。Webでごみ分別リストを掲載しているが、電話問い合わせが多かったため、Pythonによる検索システムを開発した。PythonコードやHTMLコードの作成には生成AIを活用。キャラクターの「わけるん」を、手書きイラストを基に生成AIに描いてもらったとのことだった。「わけるんです♪」についても、電話問い合わせが減ったことや、市民から「スマホで見られて便利」という声が来ていることが紹介された。

そのほか、職員自己啓発補助や、人事評価制度の見直しなどの制度面も説明された。

審査員からの講評では、「最強の市役所」というビジョンの基、手作りの活動で成功しているのがすばらしく、自治体の1つのモデルとなってもらいたいと語られた。また、リスキリングが成功する組織はトップが自ら取り組んでいる組織、ともコメントがあった。