ニュース

NTTドコモビジネス、AIなど重点4領域で2027年度に5000億円以上の収益目指す

2025年10月2日 06:15

NTTドコモビジネス株式会社は9月30日、事業戦略発表会を開催した。

長距離通信事業を展開していたNTTコミュニケーションズ(NTT Com)から事業領域を拡大し、2025年7月に社名をNTTドコモビジネスに変更。代表取締役社長 社長執行役員 CEOの小島克重氏は、「2025年度第1四半期までの状況は、法人セグメント収益2兆円達成に向け堅調なスタートを切ることができた。競合と比較しても遜色ない数字といえる」と、順調なビジネスとなっていることを強調した。

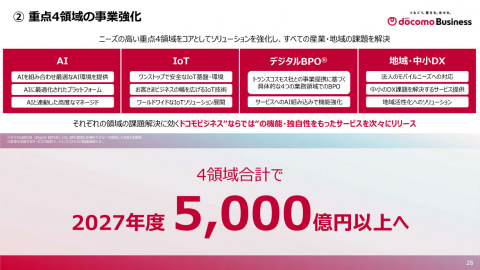

今後目指すビジネスの方向性としては、「AIに最適化されたICTプラットフォームを統合ソリューションとしてすべての産業・地域に提供する、産業・地域DXのプラットフォーマーとなる」とのメッセージを発信。重点事業領域に、AI、IoT、デジタルBPO、地域・中小DXの4つを挙げ、「今年度は4領域合計2500億円の収益だが、2027年度には5000億円以上とすることを目指していく」という目標を掲げた。

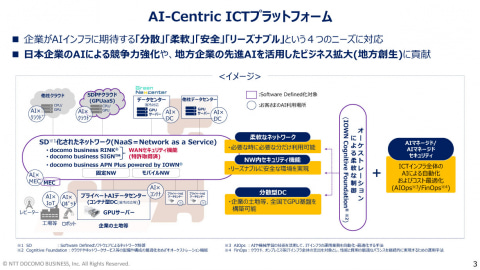

業界別ソリューション、地域・中小企業のDXソリューションのインフラとしてNaaS(Network as a Service)などを活用したAI-Centric ICTプラットフォームを提供していく。

2027年度5000億円の収益目標のうち、AIは1500億円を見込んでいる。業務に特化した20種のAIエージェント提供などを行い、AIを組み合わせることで最適な環境を提供する。そのほか、AIに最適化されたICTプラットフォーム(AI-Centric ICTプラットフォーム)、AIと連動した高度なマネージドサービスなどを提供する。

IoTの収益は、昨年度の事業戦略発表時に目標としていたものと同額となる2500億円を見込む。ワンストップで安全なIoT基盤・環境を提供するほか、顧客のビジネスの幅を広げるIoT技術、ワールドワイドなIoTソリューションなどを販売していく計画だ。

先端技術を活用し業務のデジタル化や効率化を進める「デジタルBPO」の目標収益額は500億円。トランスコスモスとの業務提携に基づいた4つの業務領域でのBPOや、サービスにAIを取り込むことで機能強化を進めていく考えを示した。

地域・中小企業のDXでは、収益1000億円を目指す。法人のモバイルニーズへの対応、中小企業のDX課題を解決するサービスの提供や、地域活性化ソリューションの提供などを行うとのこと。

「4つの重点事業領域では、社名を冠したサービスを次々に投入するなど、事業強化を進めている。これらの4領域の事業強化によって、現在4領域を合わせて2500億円ほどの収益を、2027年度には2倍となる5000億円以上の事業規模に拡大したい」(小島社長)。

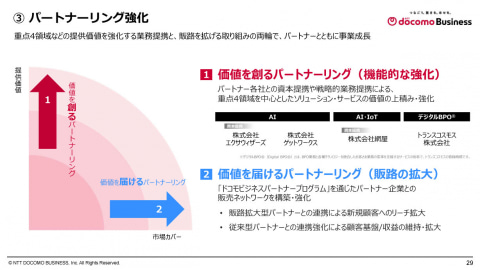

重点4領域の提供価値を上げるために、パートナーリングの強化も行う。価値を生み出せる企業との資本提携、戦略的業務提携を行うことで、ソリューションやサービスの価値向上を進めるという。また、価値を届けるパートナーリングとして、販路拡大の強化も図る考えで、「ドコモビジネスパートナープログラム」を通じた、パートナー企業との販売ネットワークの構築と強化を行うとした。

企業のAI戦略において欠かせない要素を盛り込んだAI-Centric ICTプラットフォームは、企業のAIインフラに求められる分散、柔軟、安全、リーズナブルという4つのニーズに対応している。

この4つのニーズが重要になる背景を、同社の代表取締役副社長 副社長執行役員CROの金井俊夫氏は、「これからはAI用データセンターが不足すると見ている。AI用データセンターは、コンピューティングの高発熱化が大きな課題となってきているが、それに対応する液冷方式対応データセンターは、建設費高騰もあって容易に建設できない。特に都市部でその傾向が強い」と分析する。

NTTドコモビジネスでは、発熱を抑えた液冷方式対応データセンターを首都圏、関西圏で提供している。今後は、液冷対応のコンテナ型データセンターを都市部だけでなく地方にも設置し、各地のAI需要に対応していく計画だ。

また、従来の法人のネットワーク利用は月額定額料金が中心だったが、必要な時に必要な機能を利用し課金する、従量課金のNaaS(Network as a Service)提供を強化する。AI活用時に帯域の柔軟な変更が行える「docomo business RINK」において、ネットワーク内で検知した脅威をポータル/APIでユーザーに通知し、不正通信遮断までをリーズナブルに対応可能な「WANセキュリティ」を提供する。

金井副社長は、「こうした、すでに発表している機能に加え、来年度にはAI時代のマネージドサービスを提供することを計画している。AI時代のICTインフラ管理は、AIの自律的な動作を前提に、パフォーマンス、品質に加えコスト管理も行っていく。また、AIの本格導入を躊躇しているお客さまには、NaaSに関しては導入検討を始めてほしい。それによって、AI導入時にはすぐに利用環境が整うことになる」とユーザーである企業側に呼びかけた。

NaaSの利用例として、オフィス内へのSASE環境構築、店舗内で運営側と顧客がそれぞれ利用するネットワークの構築、太陽光発電を行うIoT機器でセキュリティを担保するケースなどを挙げている。