ニュース

Splunk、新アーキテクチャ構想「Cisco Data Fabric」など、発表内容を一気公開

2025年9月26日 06:00

Splunk Services Japan合同会社は24日、9月上旬に米国ボストンにて開催した年次カンファレンス「Splunk .conf25」での発表内容について説明会を開催した。

その中でも特に重要なのが、新しいアーキテクチャのコンセプト「Cisco Data Fabric」だ。Splunk Services Japan 技術統括本部 ストラテジック技術本部 本部長の澤崇氏によると、これはAIと人間の双方が膨大なマシンデータを有効活用できるよう設計されたデータ基盤構想だという。

「現代のIT環境では、データはエッジやクラウド、オンプレミスなど多様な場所に存在し、業務ナレッジやビジネス特化型データも含めて横断的に生成される。Cisco Data Fabricは、こうした多様なデータを一元的に活用可能にする仕組みだ」と澤氏は説明する。

従来のSplunkでは、すべてのデータを取り込むことが前提だったが、新構想ではマシンデータレイクというレイヤーを設け、必要なデータを蓄積して活用できるようにする。これにより、用途に応じたデータの最適化が可能になるという。

Cisco Data Fabricは、大量のデータを実用的なインテリジェンスに変換する。同フレームワークのエッジデータ管理は、高度なデータフィルタリングやシェーピング、階層化が可能で、強力なフェデレーション機能によってさまざまなドメインの情報を相互に関連付け、ほぼリアルタイムに運用情報を提供する。

また、Splunk .conf25ではFederated Search(統合サーチ)でSnowflakeをサポートすることも発表された。これにより、「マシンデータとビジネスデータの領域をシームレスに相関分析できるようになる」(澤氏)という。

マシンデータレイクも強化された。あらゆるマシンデータを一元的に蓄積し、AIによる自動カタログ化やデータの昇格を判断。それぞれのユースケースに応じて、Splunkのインデックスへの取り込みを最適化する。

11月にオープンソースコミュニティHugging Faceに掲載される予定の時系列基盤モデルでは、時系列データのパターン分析と時間的推論を強化。Cisco Data Fabric全体で高度な異常検出や予測、自動根本原因分析ができるようになるという。

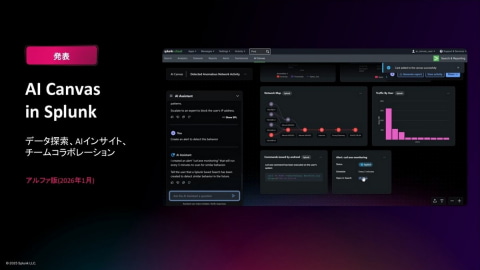

さらに、2026年1月にアルファ版として登場する予定のCisco AI Canvasは、Splunk Cloud PlatformにAI機能が組み込まれたものとなる。Splunkに蓄積された多様なデータに対し、AIが自動的に推論して分析し、可視性の高いUIで結果を提示する。

「例えば問題が起こった際には、AIが関連データとスキルを自動的にオーケストレーションし、原因特定から検知ルールの自動生成までを一貫して支援する」と澤氏。同機能はチームコラボレーションも可能で、インフラ、ネットワーク、アプリケーションなど異なるロール間での情報共有と再発防止策の設計を促進するという。

オブザーバビリティ機能も強化

オブザーバビリティに関するさまざまな機能も発表された。そのひとつは、AIトラブルシューティングエージェントだ。Splunk Observability Cloudが取り込んでいるメトリクスやログなどの情報を総合的に自動分析し、潜在的な原因を特定するという。

AIエージェントそのものを監視する機能も登場する。AI機能の稼働に必要なGPUインフラや専用LLMモデルなどを包括的に監視し分析するという。また、単にITインフラの稼働状況を把握するだけでなく、「品質やセキュリティに関するインサイトも組み込む方針だ」と澤氏。具体的には、生成AIの活用において懸念されるハルシネーションや、モデル性能の劣化を示すドリフトの検知など、AI特有のリスクにも対応する予定だとしている。

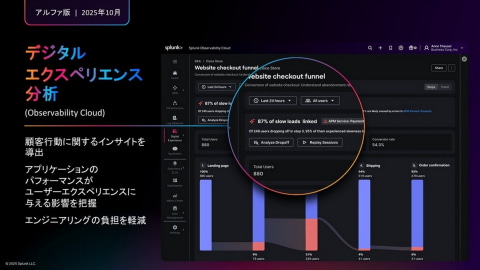

デジタルエクスペリエンスを分析する機能も追加される。同機能では、アプリケーションのパフォーマンスがユーザー体験に与える影響を可視化し、エンジニアリング負荷の軽減を目指す。「従来の監視では、マイクロサービスのレイテンシーなど技術的指標を示すことが多かったが、新機能では顧客のカスタマージャーニーを可視化する。例えば、ECサイトでのコンバージョンレートが下がった際に、顧客体験と性能の問題に関連性があるかどうかを照らし合わせて把握できるようにする」(澤氏)という。

セキュリティ分野での進化

最後に澤氏が紹介したのは、セキュリティ分野での発表内容だ。そのひとつ、「Splunk Enterprise Security Premier Edition」は、セキュリティ運用の高度化を実現するものだ。これには、UEBA(ユーザー行動分析)や、インシデントの自動対応が可能なSOAR、AI Assistantなどの機能が統合されている。

AI Assistantは、今回あらためて正式リリースされた機能。同機能は、インシデントの要約や調査支援、対処策の提案までを一貫してサポートする。さらにアルファ版として発表されたTriage Agentは、大量の検知イベントの中から優先度の高いアラートを自動判定、根拠とともに提示することで、MTTR(平均修復時間)を短縮する。

SnapAttackの技術をベースにしたDetection Studioもアルファ版として登場した。検知ルールをコードとして管理するDetection as Code(DaC)により、バージョン管理やチームでの共同開発が可能になるという。

最後に澤氏は、「これからはAIの時代。データ活用に真剣に取り組まなければ、デジタルレジリエンスに関する要求に応えられず、効果を出せない。そのためSplunkでは、データプラットフォームとしての差別化を図るべく、この分野に投資を続ける」と述べた。