イベント

AIで実現する“フロンティア組織”への進化を支援する――日本マイクロソフト

Microsoft AI Tour Osaka基調講演レポート

2025年9月12日 06:00

日本マイクロソフト株式会社は10日、大阪・梅田のコングレスクエアグラングリーン大阪南館において、「Microsoft AI Tour Osaka」を開催した。

Microsoft AI Tourは、Microsoft本社がワールドツアーとして開催しているもので、世界40以上の都市で行われている。2025年3月には、東京・有明の東京ビッグサイトでMicrosoft AI Tour Tokyoを開催し、米Microsoftのサティア・ナデラ会長兼CEOが基調講演に登壇したことで話題を集めた。Microsoftは、2025年7月から新年度を開始しており、それにあわせて、Microsoft AI Tourも新たな形で再スタート。新年度の同イベントとしては、大阪が世界で最初の開催となる。

会場には、関西エリアの企業を中心に、ビジネスリーダーや開発者、ITプロフェッショナルなど約1500人が登録。基調講演やブレイクアウトセッション、ワークショップなどを通じて、AIに関する最新技術情報や最新事例などを紹介した。会場内にはConnection Hubを設置。来場者が日本マイクロソフトやパートナーのエキスパートたちとつながり、新たな視点や次のアクションのヒントを得る機会も提供した。

さらに、基調講演には大阪府の吉村洋文知事が登壇し、日本マイクロソフトと大阪府との新たな連携についても発表した。

フロンティア組織への進化をいかにして成し遂げるか?

午前9時15分から始まった基調講演では、「Becoming Frontier: AI で実現するフロンティア組織への進化とビジネス変革」をテーマに、日本マイクロソフトの津坂美樹社長が登壇。

Microsoft Teamsのインタープリターの機能を活用し、日本語、イタリア語、韓国語での会話をそれぞれの言語に翻訳しながら、自然に対話ができる様子をデモンストレーションし、「マイクロソフトの生成AIであるCopilotは、日経225の企業の85%が利用している。3年前は金融、通信、小売などで使われていたが、いまはさまざまな業界で、独自の使い方が進展している。世界的に見ても、日本の企業はAIの導入はトップクラスであり、熱心にAIを利用している。日本マイクロソフトの社員も世界トップクラスで活用している」と報告した。

さらに、「今日は、フロンティア組織になるための提案をする」として、今回のイベントのキーワードを提示。「フロンティア組織は、AIを最初に活用し、しっかり使い、毎日使い、AI筋トレを繰り返し、働き方を根本的に変え、業務プロセスを考え直すことができる組織のことであり、それを実現するためには何が必要かを提示したい」とも話している。

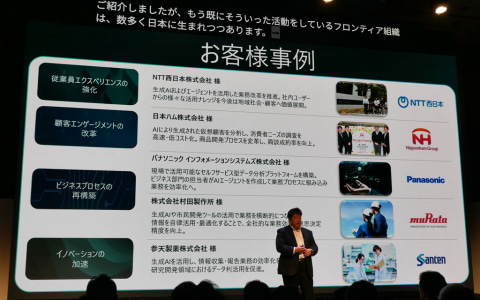

続いて登壇した、日本マイクロソフト 執行役員 常務 クラウド&AIソリューション事業本部長の岡嵜禎氏は、「フロンティア組織」の定義を、「企業の課題や社会の課題を解決するために、生成AIやモデルを活用して、AIトランスフォーメーションを行う組織である」と説明。「従業員エクスペリエンス」、「顧客エンゲージメントの改革」、「ビジネスプロセスの再構築」、「イノベーションの加速」という4つのフレームワークから、マイクロソフトが提供する最新機能などを紹介した。

また、生成AIを活用したアプリケーションやAIエージェントにより価値を提供する「AIビジネスソリューション」、生成AIやAIエージェントを開発、活用するためのツールを提供する「クラウド&AIプラットフォーム」、安心安全に生成AIを活用するための「セキュリティ」という観点で、デモンストレーションを交えて紹介した。

ここでは、Zavaというスマートテキスタイル分野の架空のスタートアップ企業が、AIファーストの経営手法を用いて急成長。この企業がどうやってAIを活用しているのかといった観点から、デモンストレーションで紹介した。

「従業員エクスペリエンス」においては、Microsoft 365 Copilotが、競合企業の新製品発売に関する情報を把握し、戦略製品であるZavaCoreのローンチ戦略を立案。エージェントを活用して、ローンチの計画を策定するといった取り組みを紹介した。

「顧客エンゲージメントの改革」では、ZavaCoreのローンチの成功を受けて、マーケティング部門がAIを活用して、消費者の新たな購入機会を特定。その要請を受けて、開発部門では、GitHub Sparkやコーディングエージェントなどを活用して、新たなアプリを迅速に試作し、これをテスト。マーケティング部門の改善要求などを受け、Azure AI Foundryを活用して改良し、大規模展開に向けた強化を図る事例を示した。

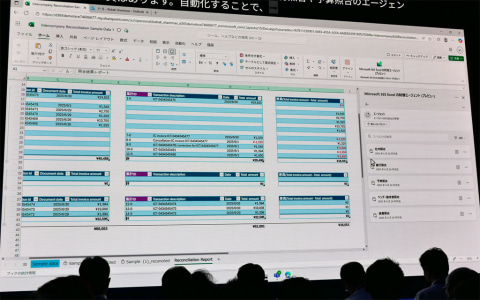

さらに、「ビジネスプロセスの再構築」については、開発したZavaCoreアプリが好評であることを受けて、財務部門では、M365 CopilotやMicrosoft Excel、Dynamics 365を活用して、財務調整エージェントを稼働。期末締め処理を自動化するといった作業を行った。

最後の「イノベーションの加速」では、研究開発部門が新たなサッカースパイクのラインアップを開発し、新製品投入のイノベーションを継続。Microsoft Fabricによって実現するデジタルツインを活用して、反復的な改善とパフォーマンスの監視を行った。さらに、Microsoft Azureを活用して、データの可視化と、エージェントによるデータ活用を実現する様子も示した。

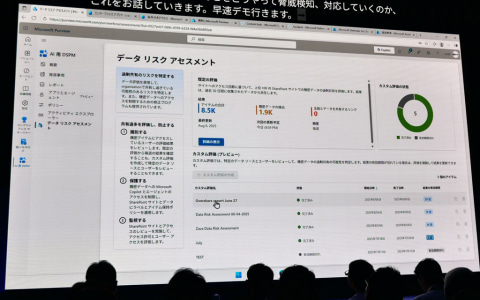

また、フロンティア組織におけるセキュリティ基盤についても説明。データリスクアセスメント、条件付きアクセス最適化エージェントなどのツールを活用することで、AI利用環境の強化を行っている事例を紹介した。

岡嵜氏は、「マイクロソフトはさまざまなストーリーに対して、包括的なソリューションを提供でき、しかも、これらのソリューションのほとんどがレディの状態にある。これにより、フロンティア組織を実現できる」としたほか、「人とAIの共存による成功の方程式は、『エージェント+Copilot+人間の目的』である。人間の目的という点が重要である。日本マイクロソフトでは、AIで実現するフロンティア組織への進化を支援していく」と述べた。

また、日本におけるフロンティア組織の事例として、NTT西日本、日本ハム、パナソニックインフォメーションシステムズ、村田製作所、参天製薬を挙げ、それぞれの取り組みを簡単に紹介した。

大阪府との新たな連携

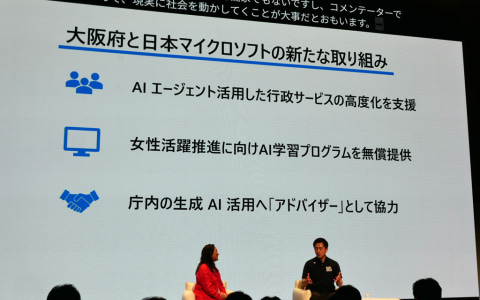

今回のMicrosoft AI Tour Osakaで新たに発表されたのが、大阪府との連携だ。

Microsoft AI Tour Osakaの基調講演では、大阪府知事の吉村洋文氏が登壇。新たな提携内容について説明するとともに、「行政AIエージェント」の将来性についても自らの考えを明らかにした。

吉村知事は、「AIは大きな可能性がある。しかも、それが現実のものになっている。生成AIを活用できない企業は淘汰(とうた)されてくるだろう。行政も生産性を上げることが重要であり、生成AIを活用しない行政は税負担が増加する。逆に生成AIを活用すれば、少ない税負担で、少ない時間で、多くの住民サービスを提供できる社会を実現できる。限られた財源で多くの成果を上げることが行政には求められる。AIは、全国の行政にとって、大事なツールになってくる」と述べた。

日本マイクロソフトと大阪府は、2023年9月に、AI利活用に関する協定を締結しており、すでに大阪府では、高齢者向けのコミュニケーションサービスに生成AIの活用を開始しているという。

「Azure OpenAIサービス、Microsoft Teamsを利用しており、行政文書の作成のほか、要約、情報発信、アイデアを出す、調べ物をするといった点で使っている。行政の職員は新しいものに着手するのが苦手だが、職員の95%がAIを利用し続けたいと回答している」という。

今回の連携では、AIエージェントの開発および導入に加えて、府民および大阪府職員を対象にAIスキル習得の機会を提供することを盛り込んでいる。

具体的には、3つのポイントから取り組むことになる。

ひとつめは、「AIエージェントを活用した行政サービスの高度化支援」である。

大阪府では、これまでにもAIを活用した住民サービスや庁内業務の効率化に取り組んできたが、今回の取り組みでは、行政案内や相談対応、多言語対応などへのAIエージェントの試験導入に加え、将来的にはリアルタイムで集めた住民の声をもとに施策を検討するといった、より高度な活用も検討する。また、大阪広域データ連携基盤(ORDEN)との連携により、人とAIが協働するための基盤づくりを進め、日本マイクロソフトでは、技術支援を行うことになる。また、大阪府では、「AIエージェント実証コンソーシアム」を年内に立ち上げることも明らかにした。

2つめは、「女性向けAIスキル習得支援プログラムの提供」である。

日本マイクロソフトでは、国内パートナー企業と協力しながら、個人や企業、団体、開発者など多様な層に対してAIスキル習得の機会を提供してきた実績があり、これを生かし、大阪府が展開する「にであうトレーニング」の枠組みを活用して、AIスキルを学べる無償プログラム「Code; Without Barriers」を提供。女性を対象としたAIスキル習得支援を実施する。同プログラムは、「AIを使う」、「AIを創る」の2コースで構成しており、就業中の女性や求職中の女性が、AI時代に対応した実践的なスキルを身につけることができるという。

3つめは、大阪府庁での生成AI活用強化において、日本マイクロソフトがアドバイザーとして支援する取り組みだ。大阪府が2025年9月に新設する「庁内生成AIアドバイザー制度」の枠組みをベースに、日本マイクロソフトの社員がアドバイザーとして、庁内において安全で効果的な生成AIの活用推進を支援。実務現場での生成AI利活用の定着と拡大に貢献することを目指す。

吉村知事は、「生成AIの進化の速度はどんどん速まっている。1年間の進化が10年分ぐらいの進化である。チャットボットを利用した窓口相談での利用にとどまらず、政策立案にも使いたい。政策は声が大きな人に左右されることもあるが、住民が本当に悩んでいることや課題を抽出し、AIで分析し、それをもとに政治家が判断するといった使い方ができるようになるだろう。また、AIエージェントを活用して、引っ越し手続きなどが簡単にできる社会を実現することが当たり前になる。これからは行政AIエージェントがキーワードになる」と語った。

吉村知事は、2025年内に設立予定の行政AIエージェント実証コンソーシアムの立ち上げについて、行政のほか、AI関連企業などにも参加してもらうことに言及。「ぜひ、マイクロソフトにも参加してほしい」と呼びかけ、津坂社長は、「前向きに検討する」と答えた。

パネルディスカッションを開催

一方、基調講演の後半では、日本マイクロソフトの津坂社長がモデレーターとなり、りそなホールディングス 執行役 グループ戦略部長の伊佐真一郎氏、マツダ 常務執行役員兼 CIO(業務イノベーション担当)の木谷昭博氏、立命館大学 副学長の三宅雅人氏によるパネルディスカッションが行われた。

りそなホールディングスの伊佐氏は、「顧客ニーズの多様化にあわせて、やらなくてはならないことが増加している。よりよいサービスを提供するためには理解度、知識力、提案力が求められており、そこに生成AIが活用できる。生成AIを普通に使える環境が必要であり、いまはAIを使う人、作る人にわけて人材育成を行っている。生成AIは企業カルチャーの変革そのものである」とコメント。

マツダの木谷氏は、「生成AIに対する社員のニーズに応えるため、2023年にAI道場を立ち上げ、約60人のAIエキスパートが講師となり、現場から課題を持ち寄って学習した。健康管理センターでは蓄積したデータを活用して、ウェルビーイングにつなげる活動を開始した。ここでは広島大学とも連携している。また、MAX(Mazda AI Transformation)プロジェクト室を設置し、400人規模で、AIやビッグデータを活用して、企業競争力の向上を目指している」と述べた。

立命館大学の三宅氏は、「全国で初めて大学の中にMicrosoft Base Ritsumeikanを設置した。AIやデータ活用などにおいて疑問があったときに、すぐに議論ができる場所として活用している。講義のなかにAIを活用したり、地元の課題解決に使用したりといったことが行われている。立命館大学では、創発性人材を創ることを目標にしている。AIの活用において、人が決めることが大切になる。目的や、やることを判断していく人材が必要であり、Microsoft Base Ritsumeikanに持ち込まれた社会課題の解決にも大学を活用していきたい」と語った。

津坂社長は、「AIが進化するほど、テクノロジーの話ではなく、ヒューマンの話が重要になる」と指摘し、基調講演を締めくくった。