特集

富士通がUvanceの進捗状況について説明、データ&AIを軸に事業/社会課題の解決をコミット

新コンセプト「Powered by Uvance」を発表

2025年7月22日 06:30

富士通株式会社は16日、Fujitsu Uvanceの進捗状況について説明。富士通 執行役員副社長 COOの高橋美波氏は、「Fujitsu Uvanceでは、データ&AIを軸に、事業課題や社会課題を解決していくことをコミットし、この1年で、現場でのDXおよびSXを遂行してきた。Uvanceを社会に拡充していくとともに、富士通のなかの改革も進めている」と、1年間の取り組みについて振り返った。

また新たなコンセプトとして、「Powered by Uvance」を発表。台湾Acer Medicalと連携して、認知症やパーキンソン病などの早期把握を支援するソリューション「aiGait powered by Uvance」を提供することも明らかにした。

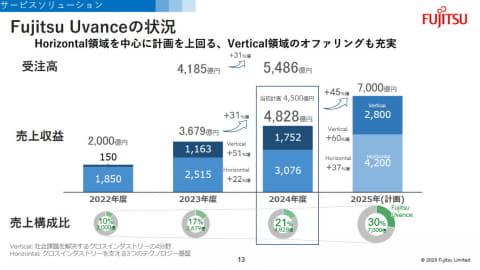

富士通によると、2024年度のFujitsu Uvanceの売上高は、当初目標の4500億円に対して4828億円と上回り、2025年度はこの成長をさらに加速し、売上高で7000億円を目指している。これは、同社の主力事業領域であるサービスソリューション全体の約3割を占めることになる。

富士通の高橋副社長は、「2030年度には、サービスソリューション全体の5割を目指す。まずは、2025年度に3割の達成がファーストプライオリティである」とし、「Horizontalを軸に、Verticalの領域が確実に伸びていく。Decision IntelligenceやCX、Horizontalが、パイプラインの積み上がりを牽引しており、現時点で、7000億円に対して100%近いパイプラインがある」と、目標達成に強い自信を見せた。

買収したGK SoftwareのIPを統合したソリューションの世界展開に加えて、SAPをはじめとしたパートナーのHorizontalソリューションの上に、Verticalアプリケーションを載せていくことも計画しているという。

「2025年度に、どれだけVerticalの仕込みができるかが鍵になる。それにより、2026年度・2027年度からは、Verticalを加速度的に伸ばしていく」と述べた。

1年の取り組みを振り返る上で高橋副社長が指摘したのが、AI活用の促進だ。

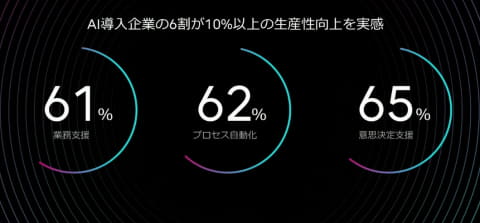

「この1年でAIが大きく進化し、トライアルの段階から、成果を創出するステージに移行してきている。AIと人が協働して、新たな変革を生み出し始めている。AIが当たり前になり、業務の自動化から経営判断支援まで、企業活動をAIが支えている」と指摘。

富士通が、15カ国、約800人のCxOを対象に実施した調査では、生成AIの導入率は98%となり、そのうち約6割の企業が現場での生産性が10%以上向上したと回答している。また、2030年には、自社のビジネスプロセスの50%以上にAIが組み込まれると予測する企業は81%に達しているという。

Fujitsu Uvanceの進化を示す活用例

Fujitsu Uvanceの進化について、いくつかの具体的なソリューションを紹介した。

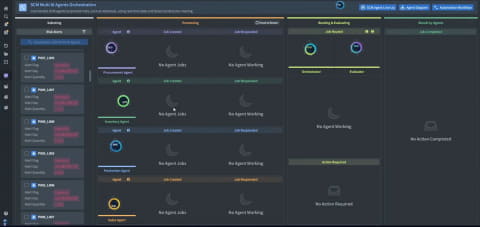

Dynamic SCM Inventory Managementは、グローバルの在庫を2ステップで可視化し、在庫の最適化を図るほか、新たにAIエージェントを組み込み、人が行っていた判断プロセスを代替し、意思決定の速度や精度を高めることができるという。「会議の場での支援だけがAIエージェントの用途ではない。富士通は業務特化型のAIエージェントを投入することになる」とした。

具体的には、在庫の欠品リスクへの対応に関して、コスト重視という条件を与えながら、提案までの作業を自動化する。在庫エージェント、生産エージェント、販売エージェントなどの業務特化型AIエージェントがそれぞれに最適な提案を行うと、それを取りまとめるオーケストレータとしての役割を果たすAIエージェントと、自動的に承認してよいのかどうかを判断するエバリエータの役割を果たすAIエージェントが、提案を見極めることになるという。これらの作業は、わずか数十秒で実行でき、必要に応じて人が介入して意思決定を行うこともできる。

同社では、「AIが先に走り、人がブレーキとハンドルを握ることができる。現場で利用できる本物の仕組みが提案できる」としている。

なお、同ソリューションは、世界経済フォーラムにおいて、先進的なAIソリューションを選定するグローバルコミュニティのMINDSにより、全世界18件のうち1件として選ばれた。

また、自動車メーカーのマツダでは、Fujitsu Uvanceのオールインワンオペレーションプラットフォーム「Fujitsu Data Intelligence PaaS」を活用し、業務改善の効率化を進めているという。2年間で、工場やIT、購買、国内営業などの5部門において、33のアプリケーションを展開し、最短時間でデータを可視化し、それぞれの部門における意思決定にデータを活用。人手不足に対応するとともに、データに基づいた戦略立案や意思決定プロセスの変革を実現しているとのこと。

「富士通のデータサイエンティストを派遣し、お客さま自身が変革を主導できるような形で伴走している。これもFujitsu Uvanceならではの特徴である」としている。

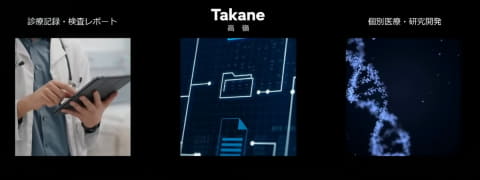

さらに、Cohereとの戦略的パートナーシップによって生まれた業務特化型LLMである「Takane」については、高精度な日本語理解と、セキュアなプライベート環境での利用を実現しており、医療、金融などの領域で導入が進んでいることを報告した。

特に医療分野では、東北大学との連携により、医師による自由記述となっている診療記録や検査レポートなどのデータを構造化。80%以上の精度で認識し、類似症例の照合や、副作用の予測などを可能にしている例を挙げた。「個別化医療の実現が大きく前進することになる」と位置づけている。

地政学リスクや自然災害などの社会的課題に対する取り組みも加速しているという。

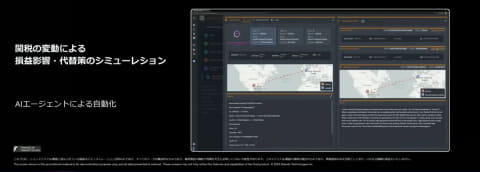

総合化学メーカーであるADEKAでは、関税の変動による為替影響や代替策のシミュレーションにFujitsu Uvanceを活用。2週間で川上から川下までのデータをつなぎ、AIエージェントによって、関税による利益へのインパクトを自動的に可視化し、アクションの立案および実行までを行えるようにしたという。

登壇したADEKA 代表取締役社長兼社長執行役員の城詰秀尊氏は、「トランプ関税への対応は、数カ月前から進めてきたが、Fujitsu Uvanceによって、あっという間にシミュレーションができた。これまでの期間はなんだったのだろうかというぐらいに驚いた」とし、「家のなかで、足の小指を家具にぶつけることがあるように、人は身体のすべての位置を把握できていない。企業もこれと同じであることに気がついた。トランプ関税に対応するには、サプライチェーンを正確にインプットする必要がある。ADEKAでは、数千種類の製品を作るために、1万種類近くの原料を使っており、さまざまな国で段階的に製品を作るといったことも行っている。その観点から見ると、自分の足の小指の位置がわからない状況であった。Fujitsu Uvanceの活用において、それを思い知らされた。さらなる可能性が期待できる。給与計算などにも応用できると考えている」などと述べた。

富士通 AI戦略・ビジネス開発本部エグゼディレクターの土井悠哉氏は、「ADEKAでの事例は、Fujitsu Wayfindersによるコンサルティング力、富士通のデータエンジニアリング力が組み合わさってデータドリブン経営の実現を支援している。新たな価値を社会に届けたい」とした。

ADEKAの取り組みは、関税対策だけでなく、地震や津波などの自然災害や、有事に対するサプライチェーンのシミュレーションにも活用できるという。同社によると、ソリューション上でパラメータを自由に変更でき、商品ごとの予測が独自にできるため、汎用性があるとしている。そのため、業種を絞ることなく横展開していく考えを示している。

また、富士通の高橋副社長は、ADEKAの事例を引き合いに出しながら、「Fujitsu Uvanceでは、プロトタイピングを重ねることで、インパクトを早く出すことを重視している。即効性を担保するためには、3つのポイントがある」とした。

ここでは、「リアルユーザー(トップ・現場)」、「リアルプロブレム(本質的課題)」、「リアルデータ(データ直連携)」の3つのRを示しながら、「富士通のデータサイエンティストには3Rを徹底している。課題を持ったリアルユーザーの現場で、リアルの課題を解決する。そのためには、サンプルデータではなく、リアルデータが必要になる。データ&AIの世界ではこれが重要になる」と強調した。

システム開発や保守へのAI活用の事例についても触れた。

住信SBIネット銀行では、既存システムの保守にAIエージェントを活用し、業務を革新する取り組みを開始しているという。

住信SBIネット銀行 執行役員 システム本部長の相川真一氏は、「システム開発は、大規模化、複雑化しており、開発期間が延びているほか、ITエンジニア不足や費用の高騰といった課題もある。これまでは、開発プロセスにはずっと変化がなかったが、AIによって、開発品質を変えずに、圧倒的なスピードを実現し、開発プロセスを根本的に変えることができる」と前置き。

「富士通との協業により、設計書をインプットし、これをもとに開発し、テストするところを自動化した。最初は精度が高くなかったが、設計書の書き方の改善など、試行錯誤することで精度が高まり、さらにLLMも賢さを増していった。この取り組みを継続することで、大きな成果につなげる確信がある。AIが、要求分析、要件定義を行い、それをインプットすることで、設計、開発、テスト、リリースまでの一気通貫での自動化が見えてくることを期待している。また、システム開発の自動化が実現することで、お客さまに提供するサービスの世界観が変わってくる。いまは、システムコストやリソースなどの制限があるなかでサービスを実現しているが、生成AIによる開発が一気通貫で進めば、コストと時間などのハードルが下がる。開発したいと思ったことが実現できるようになり、次の改善にも迅速につなげることができる」などと述べた。

また、富士通 AI戦略・ビジネス開発本部長の岡田英人氏は、「5年、10年稼働しているシステムのなかには、複雑に連携しあっているものも多く、しかも属人性のなかで開発されているため、これを継続し、革新するためには多くの課題が存在している。富士通は、そのための革新に向けた努力を進めている。住信SBIネット銀行との取り組みは重要な一歩になる。生成AIによって、部分的な改革ではなく、システム開発を根本から変革させることができる。そのための第一歩として、人が読める設計書ではなく、AIが読める設計書を作る必要がある」と語った。

新たなコンセプト「Powered by Uvance」を発表

今回の説明会では、新たなコンセプトとして、「Powered by Uvance」を発表した。

富士通の高橋副社長は、「共通の志を持つパートナーや企業とともに、テクノロジーを掛け合わせて、世界に向けてソリューションを提供することになる。エコシステムを拡大し、富士通のテクノロジーやFujitsu Uvanceのソリューションをパートナーのソリューションに組み込み、新たな提供価値を作ることになる」と、Powered by Uvanceを定義した。

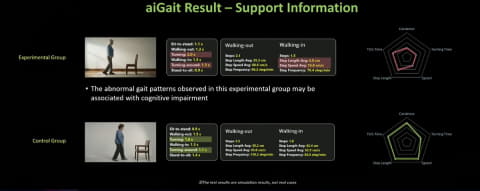

その取り組みとして、AIを活用した医療画像処理および予防医学を提供する台湾Acer Medicalと連携し、認知症やパーキンソン病などの早期把握を支援するソリューション「aiGait powered by Uvance」を開発し、提供することを明らかにした。

台湾の台北栄民総病院(Taipei Veterans Hospital)に併設したデイケアセンターでの実証実験を計画。いすから立つ、座る、歩くといった人の動作をカメラで撮影し、骨格認識AI(Human Motion Analytics)を用いて、認知症などの疾病の患者特有の動作との共通点の有無を検証するという。

具体的には、スマホを利用して、歩行時の動画を撮影。健常者の歩行の映像との比較をもとに、骨格認識AIが解析し、医師の正確な判断を支援する。

Acer Medicalのアレン・レン会長は、「骨格認識AIによって、マーカーレスで自動的に歩行分析をすることができ、客観的な評価が可能になる。わずかな膝の動きの違いや、重心軌道の逸脱なども検知でき、疾患の進行度を指摘したり、医師による診断の精度を高めたりすることができる。変化をとらえて、治療やリハビリの成果も確認できる。健康寿命の未来を創出したい」とした。

aiGait powered by Uvanceは、2025年中にAcer Medicalを通じて、台湾全土の高齢者ケア施設への導入が予定されているという。

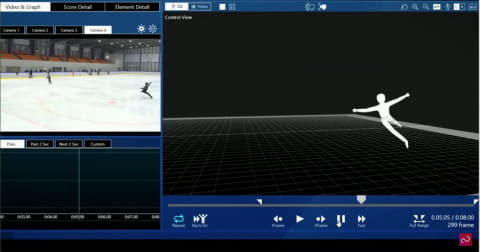

すでに体操競技においては、骨格認識AIが採点支援システムに採用されている。国際体操連盟主催大会でも使用されており、採点の公平性を担保することができているという。

この技術を活用した新たな事例として、日本スケート連盟が、フィギュアスケート競技の選手トレーニングにおいて、スケートリンクでのジャンプのモーションデータを収集し、解析を行い、地上での計測データとの比較などを通じて、トレーニングの改善に生かしている。フィギュアスケートでのジャンプやスピンなどの高速で複雑な動作を正確に分析し、アスリートの能力拡張につなげている。すでに、フィギュアスケート競技のナショナルトレーニングセンター競技別強化拠点である「関空アイスアリーナ」で導入しているという。

日本人女子選手として初めて4回転トゥループを成功させた住吉りをん選手は、4回転を確実に跳ぶために、分析結果をもとにしてジャンプのタイミングを改善しており、「データから4回転を跳ぶポテンシャルが証明され、自信がついた」とのコメントも紹介した。

また、Powered by Uvanceの取り組みにおいては、米国ではARYAと協業。地理空間認識技術や画像解析AI技術を活用し、都市のセキュリティを確保し、犯罪の未然防止を行うソリューションを提供しているという。AIの活用を通じて災害時の避難誘導や、安心安全な街づくりのためにさまざまな応用を進めているところだという。現在、米ラスベガスにおいて、約1万台の監視カメラから得られた画像をもとに、人の行動パターンを検知し、トラブルが発生しそうな状況に対して、迅速に警備員を派遣し、犯罪を未然に防ぐ取り組みが始まっているという。

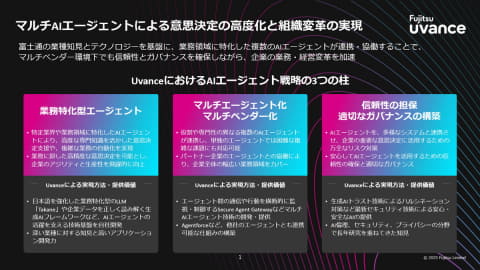

説明会の最後に高橋副社長は、「Fujitsu Uvanceは、データ&AIを活用し、社会課題と事業課題を解決することを目指してきたが、ここに新たにAIエージェントが加わった。これにより、経営や業務の意思決定のスピードと精度を高めることができる。複数のAIエージェントが業務や部門を超えて連動し、意思決定の最適化につながる。また、企業内にとどまらずに、企業間でもAIエージェント同士が協調し、業界全体でエコシステムを構築し、より高度な意思決定にもつなげることが可能だ。これがFujitsu Uvanceで考えているクロスインダストリーでの課題解決の姿である」と位置づけた。

また、富士通が提供するAIエージェントは、富士通が持つ業務および業種の知見をもとにし、自社のテクノロジーをベースにしたAIによって実現する「業務特化型エージェント」、マイクロソフトやSAP、Salesforce、ServiceNowのAIエージェントと連携したり、専門分野に特化したAIエージェントを活用したりする「マルチエージェント化/マルチベンダー化」、富士通のAI倫理をベースとした取り組みや、ハルシネーションへの対応などによる「信頼性の確保/適切なガバナンスの構築」の3点が特徴であるとした。

「安心安全なAIやソリューションを提供することが、富士通の重要なミッションである。AIエージェントはさまざまな業種のなかでつながっていくことになる。企業や公共だけでなく、個人の能力をエンパワーさせる分野でも、Fujitsu Uvanceを活用し、世界を前進させていきたい」と語った。