ニュース

Generative AI Japanが年次イベントを開催、「セキュリティガバナンス」と「ビジネス進化の可能性」がテーマ

「会員企業サミット 2025」パネルディスカッションレポート

2025年7月22日 06:15

生成AIの普及・啓発および利活用を推進する一般社団法人Generative AI Japan(GenAI)は、7月16日に「会員企業サミット 2025」を開催した。GenAIは現在、70社を超える会員企業を有し、その会員や理事が一堂に会した。

今回のメインテーマは「セキュリティガバナンス」と「ビジネス進化の可能性」で、それぞれについて、GenAIのワーキンググループと連動したパネルディスカッションが開かれた

開会のあいさつで、代表理事の宮田裕章氏(データサイエンティスト/慶應義塾大学 医学部 教授)は、生成AIが日進月歩で発展することで社会も変化する中で、PoC疲れや法整備の問題、人材不足などの課題を各社共通で持っていると指摘。そしてGenAIは、そうした課題を解決する1つのコミュニティとして、経験や教育などを共有していくものだと語った。

企業が生成AIを使ううえでガバナンスや法規制とどう付き合うか

1つめのパネルディスカッションのテーマは「セキュリティ・ガバナンスといかに向き合うか」。企業において生成AIの利用を推進する中で、セキュリティやガバナンスの問題にいかに対応していくか、あるいはその推進と守りの兼ね合いについての議論がなされた。

パネリストとして、G検定やE資格を運営する一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)から八木聡之氏(富士ソフト)と、弁護士の柴山吉報氏(阿部・井窪・片山法律事務所)が登壇。GenAI会員からは、コンサルティング業務を行っている前田卓見氏(イグニション・ポイント)が登壇した。ファシリテーターは、GenAI会員の飯田朝洋氏(トレンドマイクロ)。

冒頭で飯田氏は、生成AIの発展に伴って「新しい課題も突き付けられているのが今の時代」と説明。特に、セキュリティとガバナンスは昔から重要であるが、AIの時代にどう合わせるか再定義が必要になっているのではないかと語った。

まず背景として八木氏と柴山氏は、JDLAで八木氏を委員長として「法と技術の検討委員会」が活動していることを紹介した。八木氏は「生成AIと法律、特に個人情報保護法の相性が悪い」と指摘し、法的にも技術的にも「ここまでやって大丈夫というところを提言していく」と語った。

その具体的内容について柴山氏は、規制と企業の対応について、「違法である可能性が高い」「違法か不明」は行政側の対応になるが、「違法である可能性が高いが、前例がない」ものに企業が手を出しにくいことについては企業側の対応であり、そこに法的解釈や前例を作っていくのが活動内容だと説明した。

一方、GenAIの「セキュリティ・ガバナンス研究会」については飯田氏が紹介した。生成AIの利用がこれからさらに伸びていくにあたり、これまで顕在化していないリスクが出てくるだろうことから、そのためにセキュリティやガバナンスについて考えていく場として研究会を立ち上げたという。

活動としては、皆で勉強して知識をつけていくことや、率先して取り組んでいる企業のユースケースを共有し、プレイブックを作成していくことを考えていると飯田氏は説明した。

飯田氏はまず前田氏に、コンサルティング業務の中で顧客企業からAIのセキュリティやガバナンスについて受ける相談について尋ねた。

前田氏は、企業内の立場をビジネスサイドと、セキュリティ/ガバナンスサイドに分け、ビジネスサイドではどこまでのデータを使っていいかなどの使う前提での課題を持ち、一方セキュリティ/ガバナンスサイドでは、リスクや安全を判断する基準がわからないといった課題を持っていると紹介した。

そのうえで課題の大きなポイントとして、「どの範囲で使うか」「責任の範囲はどこか」「AIの進歩にガバナンスが追いつかないこと」の3つを挙げた。

これを解決するにあたり、全社員が自分事としていい面も悪い面も共通認識を持ち、体制を社内にしっかり浸透させていく必要があると前田氏。その手段としては、生成AIのリスクを把握すること、こういうことをやってはいけないという社員教育、ガイドラインを作って現状に即してアップデートしていくことの3つを答えた。

ここで飯田氏が、クラウドが企業で使われ始めた時の課題との類似性をコメントすると、八木氏が、クラウドではセキュリティは主に作る側の問題だが、生成AIは使う側にリテラシーが求められると指摘。そこで、社員のリテラシーを高めたり、ガイドラインを作ったりしていく必要があり、そこをどう訴求していくかがJDLAの課題だと語った。

八木氏はさらにJDLAの活動として、企業がガイドラインの対応だけで手いっぱいなところで、法律の観点からこういうことを企業が気にしていればいい、という点をフォローアップしていくと説明した。

企業が注意すべき点について、飯田氏が柴山氏に質問すると、柴山氏は守りと攻めのそれぞれの対策を答えた。守りの対策では、企業が意図的に違反するのは少なく、認識不足であったり、当初の計画から変更が生じたりした際に、結果として違反に至るパターンが多いと説明。企業はAIガバナンスを構築するとともに、それを定期的に見直して更新していくことが求められると語った。

また攻めの対策では、現在はAIの法整備も過渡期にあって動きが激しく、個人情報保護法も見直しがかけられており、そこにアンテナを張って変更点を発信するのもガバナンスサイドの役割だと説明。そしてビジネスサイドも、そうした改正のニュースなどを聞いたらガバナンス部門にしっかり確認すべきと語った。

さらにAIエージェントやMCP(Model Context Protocol)の時代になると、個別の情報の合法性などを人間が判断するのは現実的でなく、ツールを1つ連携でその先の情報にアクセス可能になるなど、法的な観点の問いが変わってくるのではないかという点も柴山氏は指摘した。

柴山氏はそのほか、個人情報保護法の改正について「適法にできる幅は広がるが、適法にやったつもりだったが炎上するというケースが増えると思う」とコメント。それを防ぐためには、自社でAIガバナンス体制を構築してリスク評価を自社でできるようにすることと、業界で標準を作ってそこから先は各社でリスク評価をするという2段階の取り組みが必要になるのではないかと語った。

最後に飯田氏が前田氏に、利便性と、セキュリティやガバナンスとのトレードオフについて、企業はどう考えるかについて質問した。

前田氏は「トレードオフからトレードオンのような考え方に変えていく」ことが必要だと回答。新しいAIツールはリスクを考えると一律禁止になりがちだが、こういう使い方なら使えるというのを設ける、サンドボックス(安全な遊び場)を用意する、基本ルールは作ってあとは業務実態に合わせてカスタマイズする、ルールに特例措置を作る、といった関係にしていくのが重要なポイントになる、と語った。

テレビ朝日や博報堂の生成AI活用状況や、これから注目する生成AIトレンド

2つめのパネルディスカッションのテーマは「AIの進展とビジネス進化の可能性」。生成AIを事業の中に先進的に取り入れているほか、最新の技術や事例に知見のある中村敦氏(テレビ朝日)、野田耕平氏(博報堂DYホールディングス)が登壇。また、元グーグル・クラウド・ジャパンで企業のAIを支援していた橋口剛氏(Arty Intelligence Lab.代表取締役)も登壇した。ファシリテーターは、Generative AI Japanの発起人/理事である漆原茂氏(ウルシステムズ)。

まず漆原氏は、テレビ朝日と博報堂の取り組みについて尋ねた。

テレビ朝日の中村氏は、すでに利用中のものとして、RAGとフルコンテキストLLMによってまるでグラウンディングしたかのように社内情報を検索するシステムや、それを社内クローズドGPTから使えるようにしたものを紹介。またGoogle Meet会議をGeminiメモで文字起こししたものをNotebookLMに入れる例も紹介した。

PoC中のものとしては、動画からメタデータを生成して分析するものや、数十年分のアーカイブ映像から「朝方の富士山で、新幹線が手前に走っている」のように意味で検索するものを紹介した。

さらに今後やりたいこととしては、データ分析のレポート作成をビジネス部門が自然言語でできるものや、そのための社内サービスAPIのMCP化、社員全員のVibe Coder(生成AIへの自然言語の指示でプログラムを作る人)化などを中村氏は挙げた。

なおMCP化の取り組みについて橋口氏が質問したところ、動画からメタデータを生成するシステムではすでにチャットから利用できるようになっているとのこと。ただし、現在は内部での実験段階だが、全社展開するとなるとMCPでの認証とアクセス可能な情報の認可がかなり難しいとも中村氏は語った。

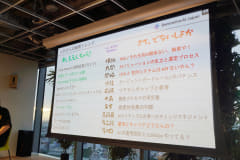

また博報堂の野田氏は、博報堂DY ONEの事例を紹介した。生成AIアプリをノーコードで開発する「Dify」についての社内研修を実施して、400人以上のAIアプリ開発者を育成。全社公開アプリは47個、部署利用も含めると約100個のアプリが稼働していることを紹介した。具体的には、請求管理系の業務自動化や、業務に必要な審査や判定の自動化、Twitter投稿文の自動生成などが使われており、約96%の業務削減効果があったという。

またMCP化としては、媒体社との取引管理において、自然言語でさまざまなデータを取る仕組みも始めていると野田氏は紹介した。

外部に対するサービスとしては、博報堂のAaaS(Advertising as a Service)の中で、Digital AaaS CV Simulatorという名前で、デジタル広告のコンバージョンのプランニングやシミュレーション、スライド資料の自動生成までしてくれるものを紹介した。これにより、メディアプランニング業務の効率化や、媒体選定や予算配分の効率化ができるという。

また、EC等のバーチャル販売員も野田氏は紹介した。博報堂がインタビュー調査などから長年蓄積してきた生活者研究のデータをもとに、多様なバーチャル販売員を作り、客のニーズや相性にあわせて最適な人格で接客するというものだ。

同様に、店頭接客のデジタルヒューマンもあり、RAGを使った商品説明もできる。例えば店員がほかの客の応対中のときや、日本語の話せない海外の客などにも対応できるという。

次に漆原氏が橋口氏に、これからの生成AIの技術トレンドについて尋ねると、橋口氏は、自身で“熱い”と思っているテーマと、課題だと感じているテーマについて挙げた。

橋口氏は、まずDeep Researchがすでに普及していることと、その検索が大事だということを取り上げた。また、チャットインターフェイスからアプリに生成AIが入るようになるということで、例えばプレゼンテーション資料を生成するGammaやGensparkを例に挙げた。

Vibe Coding(生成AIへの自然言語の指示でプログラムを作ること)については、その技術そのものというより、ビジネス部門が自分たちでプログラムを作っていることが熱い部分だと橋口氏は語った。

一方で課題と感じている部分として、RAGについては、生成AIより検索の部分が鍵になるため、社内の知識をローコンテキストな文章で蓄積することこそが必要だと指摘した。

その次に漆原氏は野田氏に、米国の状況について尋ねた。

野田氏はまず、自己進化型AIに注目していると発言。実際に実現できると、GPUに投資していくほど、AIが勝手に成長していくことになるという。

次に野田氏は、AIエージェントサービスの「Decagon」の持つ、Agent Operating Procedures(AOPs)という独自技術を取り上げた。自然言語によってコードを生成して、企業の複雑なビジネスロジックやワークフローを、データに接続できるのだという。

続いて野田氏が取り上げたのが、今のLLMには技術的限界があるという説に対して、それを突破するための空間知能だ。これについてはWorldLabs社が、野田氏の説明によると「赤ちゃんは言葉をしゃべれないが、空間を把握することで、さまざまなことをやり始める。例えばお母さんの感情を把握したり、ハイハイしたり、やがて成長して建築や芸術なども創造していく。こういう活動をしていくAIを作るには、世界をモデル化して、3次元の空間と時間における物体、場所、相互作用について推論できる空間知能を持ったAIが必要」ということを研究しているという。

最後に漆原氏は、これからどういうところにAIエージェントや、より進化したAIが入ってくるかと質問した。

中村氏はClaude Codeを例にコーディングAIの発展ぶりを取り上げ、営業部門の人が業務で使えるアプリを作れる世界もすぐそこまで来ていると述べた。ただしそうなったとき問題になるのが、自社のビジネスロジックがインターネットに流出する懸念が生じることから、ローカルLLMが流行するのではないかと語った。

それを受けて野田氏は、そうしたコーディングAIはすごいが、プロンプトに工夫が必要で、ビジネス層が使えるUIもまだあまりないとして、ビジネスリーダーがAIリーダーになっていくことがこれから重要だが、そのためにはそうしたものも必要になるのではないかと語った。

ここで漆原氏が、橋口氏がGenAIでAI駆動開発のタスクフォースの活動をしていることを紹介。橋口氏は、1カ月たったら違うものになっているような世界なので、情報やユースケースを交換できキャッチアップできる場は価値が高いと述べ、ぜひ参加してほしいと語りかけた。