ニュース

日立、NVIDIAと連携した「HMAX」でフィジカルAIを加速 鉄道での成果と産業分野への展開を解説

2025年12月15日 06:00

株式会社日立製作所(以下、日立)は8日、HMAXを中心としたフィジカルAIへの取り組みについて説明した。HMAXは、データ統合とアルゴリズムの強化によって実現するAIソリューションと位置づけており、NVIDIAとの戦略的提携によって実現したものだ。

Lumada 3.0の具体的な適用例とされ、産業グレードのNVIDIA IGXプラットフォームと、センサー処理プラットフォームのNVIDIA Holoscanを統合。2024年秋から、鉄道分野で導入を開始し、鉄道車両に搭載したセンサーから収集した列車、レールなどに関する大量のデータをエッジでリアルタイムに処理して、必要な情報をオペレーションセンターであるHitachi NVIDIA AI Factoriesに送信する仕組みを構築した。同拠点がHMAXによるフィジカルAIソリューションの導入を下支えすることになる。

欧州の鉄道領域の導入事例では、HMAXの導入により、エネルギー消費量が15%減、列車遅延が20%減、保守コストが15%減という成果を生んでいるという。

日立 AI&ソフトウェアサービスビジネスユニット 事業主管の黒川亮氏は、「HMAXは欧州の鉄道での導入が先行したが、歴史がある鉄道が多く、トンネルの高さが低く、一部をディーゼルに切り替えて走行している例もある。その間は、ネットワークが切断される。HMAXでは、列車そのものをモバイルデータセンターととらえて、ネットワーク環境につながっていなくても、その場で最適な指示を出せるようにした」と語る。

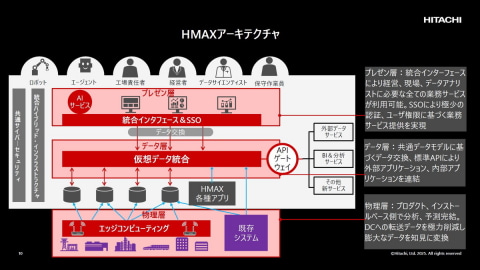

HMAXでは、プレゼンテーション層において統一したインターフェイスを採用しており、経営層、現場の保守作業員、データアナリティストも共通的に利用できる。また、シングルサインオンによる操作性の高さを実現する一方、ユーザーごとに切り分けたアプリケーションやAIサービスを提供することができるという。ここでは、「一度認証を行えば、アプリケーションやサービスごとの認証は不要になる。iPhoneのように、誰もが使える操作性を目指している」とも述べた。

またデータ層では、走行中の車両や、車庫に停車している車両の状況、走行地域の天候情報や衛星から取得する各種外部情報などを、共通データモデルに基づくデータへと変換し、標準APIによって、外部アプリケーションおよび内部アプリケーションに、15分以内に連携。そして物理層では、エッジのプロダクトやインストールベース側で、分析や予測を完結させることで、データセンターへの転送データを極力削減し、効率的に転送しながら、膨大なデータを知見へと変換できるという。

「HMAXは、ITシステムでいうところのアプリケーション統合、データレイク、モダナイゼーションを3つの層で行っている。HMAXは、それらに対して愚直に取り組んだ成果ともいえる」とする。

なお、HMAXの事例で使用されているAIアセットは、日立グループ会社の約450社が利用可能になっているという。こちらのAIアセットは、いくつかのカテゴリーを用意して、週次でランキングを表示。充実した機能やサービスを提供しているAIアセットが上位にランクされ、そこに対して優先的に投資を行う仕組みにつなげていることも明らかにした。

また、「エッジとなる列車で使用するAIモデルを学習させているのがHitachi NVIDIA AI Factoriesである。HMAXの特徴は、走行中の列車で処理をすることにフォーカスしており、収集したデータは分析して極小化して送信する。Hitachi NVIDIA AI Factoriesで使用しているGPUは500基程度で済む」とも説明した。

Hitachi NVIDIA AI Factoriesは、日本の横浜市磯子、米オクラホマ、オランダの世界3カ所に設置。AI Factoryの基盤は、NVIDIA Blackwell GPU搭載のNVIDIA HGX B200システムを採用した「Hitachi iQ」、NVIDIA RTX PRO 6000 Server Edition GPUを搭載した「Hitachi iQ M Series」と、「NVIDIA Spectrum-X Ethernetネットワーキングプラットフォーム」で構成されており、NVIDIAの包括的なAIプラットフォーム上で開発されたアプリケーションやAIワークフローを実行するための「AIコンピューティングインフラストラクチャ」を実現することになる。

「Hitachi NVIDIA AI Factoriesで採用している日立ヴァンタラのストレージには、スナップショット機能があり、AIの最適な学習のために、数世代前のデータに戻したいという際にも使いやすいといった評価がある。また、NVIDIA Omniverseによるデジタルツインの実現により、シミュレーションを通じた安全確認などが可能であり、作業を効率化できる。具体的には、検査員が夜間に行っていた作業をなくし、デジタルツイン空間で点検ができる。さらに、NVIDIA Cosmos/GR00Tによって、自動運転とロボティクスへの対応も図ることが可能になる。日立とNVIDIAの協業の目的は、GPUの調達ではなく、OTで活用できるAIの実現を協創する点にある」とした。

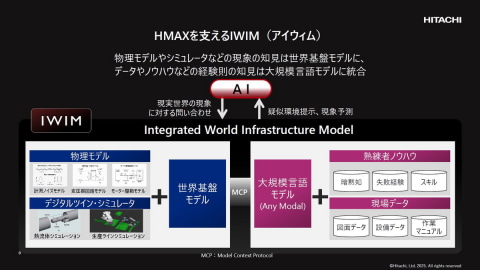

日立のフィジカルAIおよびHMAXを支える新たなプラットフォームとして、2025年11月に、「IWIM(アイウィム)」を発表した。Integrated World Infrastructure Modelの頭文字を取ったもので、AIの認識、推論、制御を高度化。フィジカルAIの実現において、重要な物理モデルとデジタルツインシミュレータを強化した世界基盤モデルと、熟練者ノウハウと現場データで追加学習した大規模言語モデル(LLM)を備え、これらを融合することで、フィジカル領域でのAIドリブンイノベーションの課題を解決するものになるとしている。

日立の黒川氏は、「このプラットフォームは、走りながら作っているものであり、これがデファクトになるのかはわからない」と前置きしながら、「だが、フィジカルAIを実現するためには、知見を蓄積する必要があり、そのための受け皿として世界基盤モデルと大規模言語モデルを用意し、研究者の取り組みをフレームワークのなかで整理していくことになる」と位置づけた。

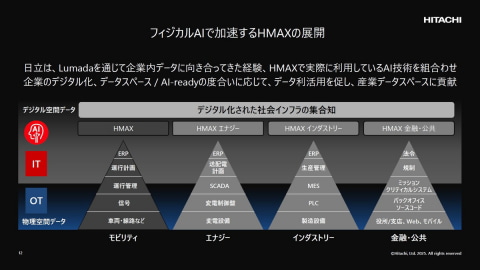

現在、鉄道分野向けの「HMAX」のほか、2025年10月に発表したエネルギー業界向けの「HMAXエナジー」、ビルの安全管理などを行う「HMAXインダストリー」、金融分野や公共分野向けの「HMAX金融・公共」の開発に取り組んでおり、業種ごとのドメインナレッジに基づき、最適なアセットを活用しながら、データの利活用やAI技術の適用などを進めている。Hitachi NVIDIA AI Factoriesも、それぞれのHMAXソリューションにおいて活用することになる。

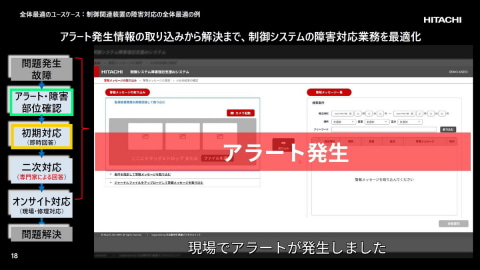

規模や要件に合わせて「個別最適型」「全体最適型」「業界最適型」のHMAXを用意

その一方で、企業の規模、要件に応じて、「個別最適型」「全体最適型」「業界最適型」のHMAXを提供していることも示す。

「個別最適型」は、AIを適用して既存の現場業務をすぐに効率化したいといったニーズに、個別のアプリケーションで対応していくものになる。

オペレーション・リコメンデーションシステムでは、発生した事象を入力すると、過去のデータから類似の事象を抽出し、初期対応の迅速化や早期回復の実現、ノウハウの継承を実現できる。日立が蓄積したドメインナレッジを活用するとともに、障害切り分けに必要となるデータだけを活用し、迅速に回答する仕組みを採用。頻繁に発生する事象に対しては重みづけをして回答するといった工夫も行われている。

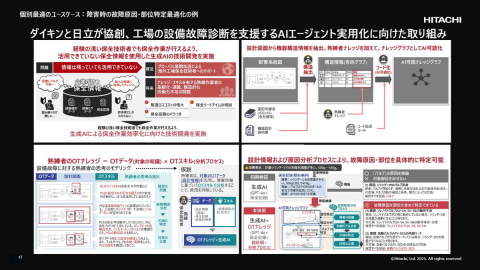

さらに、ダイキン工業(ダイキン)との協創事例では、工場の設備故障診断を支援するAIエージェントの実用化に取り組んでおり、AIが読み込みにくい設計図面などをナレッジグラフ化し、故障部位の特定する際の精度を高めているという。

「全体最適型」では、企業において、PoCなどを積極的に進めたり個々の装置単位や個別の業務最適化を実施したりしているものの、成果に限界を感じていたりする場合に、最適化基盤およびソリューションの提供によって、こうしたニーズに応えることができるという。

例えば、制御関連装置の障害対応では、アラート発生情報の取り込みから問題解決までを最適化できる。

具体的な事例として、次世代AIエージェント「Frontline Coordinator - Naivy」では、フィジカルAIとフロントラインワーカーとの協働を実現し、24時間365日の監視を行うとともに、ロボットの遠隔操作や協調作業によって、現場の人手不足の課題に対応できるとした。

カメラを搭載したロボットが現場を巡回し、現場で異常を検知すると、人やロボットに通知し、ロボットを遠隔で操作したり、学習したロボットに指示を出すことで、自律的にバルブを閉めたりといった作業が行われる。安全確保や作業確認のために、二人組で現場に赴く必要がある場合にも、人とロボットの組み合わせで作業ができるようになるという。

「業界最適型」は、業界横断で活用できる最適化基盤を構築することによって、大きな初期投資をすることなく、AIを活用できるソリューションとして提案する。

日立 AI&ソフトウェアサービスビジネスユニット AI CoE Generative AIセンタ ワンストップサポートサービス部長の滝川絵里氏は、「事業継続において、人材不足などが課題となり、これをAIなどで解決したいと考えていても、事業規模が小さかったり、DXに投資を回すことができなかったりといったケースはかなり多い。ここに、HMAXを活用し、業務請負や業務横断サービスを提供することができる。政府や業界のリーディングカンパニーとともに進めていくものになる」とした。

また、個別最適に取り組んだ企業が、その成果を基に全体最適にシフトしたり、同じ業界に横展開して、サービスを提供したりといったケースにも対応する。あるいは、業界最適化を通じて、業務の効率化を果たしたことで、別の業務で個別最適化に取り組みたいというニーズにも対応するなど、企業の変化に追随しながら、個別最適、全体最適、業界最適を横断したソリューションを提供できることも示した。

なお、日立では、東京・丸の内のLumada Innovation Hub Tokyo 内に、2026年春に、HMAX などのユースケースなどを紹介する「フィジカルAI 常設展示コーナー」を新設する計画を発表した。

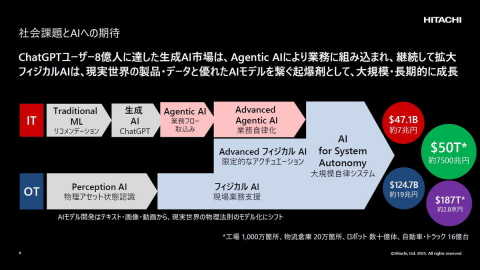

一方、日立の黒川氏は、AIを取り巻く市場環境について触れ、AIが労働力不足や人件費高騰といった社会課題を解決する手段として活用され、さらに、生産性向上や業務の効率化だけでなく、技能継承の実現、競争力の強化などにも活用されることを指摘しながら、「IT領域におけるAIの活用で約7兆円、OT領域では約19兆円の市場規模が見込まれると見ていたが、全世界1000万カ所の工場や数十億台のロボット、16億台の自動車やトラックなどのすべてが、AIが適用される対象と見れば、約7500兆円の規模になるとの試算がある。また、ガートナーによると、2.8京円の市場規模になるとの予測もある」と、巨大な市場規模が見込まれていることについて触れた。

また、「日本では生成AIの利用率が51%、AIエージェントは3割を切っているが、中国では生成AIの利用率が80%以上であり、AIエージェントの利用率は2027年には70%に達すると予測されている。中国ではロボットを否定する人は4%しかいない。AIやロボットに対する活用や許容に差があり、これが、労働力の確保において日本が遅れる可能性につながる」と警鐘を鳴らした。

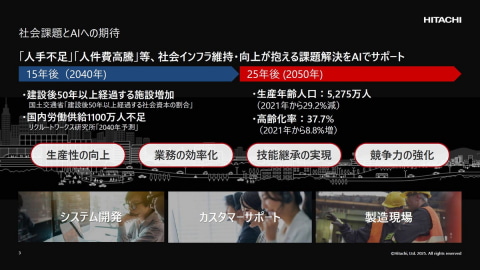

特に、日本の労働力不足は大きな課題であることを指摘。「今年生まれた子供が中学生になるときには、日本国内における老朽化した社会インフラ施設は大半を占め、維持するための人材が1100万人不足する。また、その子供たちが社会で活躍するころには、働く人が約3割減少し、しかも、37.7%の高齢化率となっている。人が少なく、同僚の約4割がシニアという時代に社会人となる。その時代には、人手不足、人件費の高騰は、ますます大きな課題となり、中小企業の雇用を圧迫することになるだろう。ここにAIやロボットを活用していかなくてはならない」とも述べた。

また、「日立は、OTでは100年の歴史を持ち、ITに関しても70年の歴史を持つ。そして、AIでは数十年の歴史を持つ。合計すると200年分の蓄積がある」と発言。「2016年にLumadaを発表し、9年間にわたってデータに向き合ってきた。Lumada 1.0はIoTによって正しくデータを取得し、Lumada 2.0ではDXに取り組み、モノからコトへと価値を移してきた。そして、Lumada 3.0により、フィジカルAI、Agentic AIにドメインナレッジを組み合わせていくことになる」と述べた。

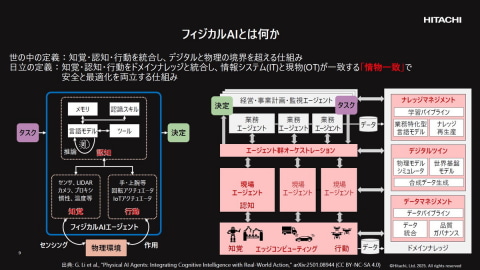

さらに、日立のフィジカルAIの定義についても説明。「センサーによる『知覚』、AIモデルによる『認知』、ロボットなどによる『行動』をそろえたものが、フィジカルAIである。そこに、日立が持つドメインナレッジと統合し、IT(情報システム)と、OT(現物)が一致する『情物一致』を実現し、安全と最適化を両立する仕組みを、日立のフィジカルAIと呼んでいる」と述べた。