ニュース

サイバー攻撃問題で減速したBlue Yonder、2026年度以降の成長をしっかりと描けるか

2025年11月5日 06:15

パナソニックホールディングスが発表した2025年度第2四半期(2025年7月~9月)連結業績において、ソリューション事業を展開するパナソニック コネクトの売上高は前年同期比3%増の3265億円、調整後営業利益は前年同期から55億円増の195億円になった。

パナソニックホールディングス 執行役員 グループCFOの和仁古 明氏は、「ICT需要をとらえたプロセスオートメーションのほか、アビオニクスやモバイルソリューションズ、Blue Yonderが増販となった」という。

パナソニック コネクトの2025年度通期(2025年4月~2026年3月)の業績見通しについても上方修正。売上高は当初見込みより150億円増額とし、前年比3%減の1兆2800億円、調整後営業利益は当初見込みより40億円増額し、前年比3億円増の810億円とした。

だが、Blue Yonderについては、現時点では力強い成長を見せることができていないともいえる。

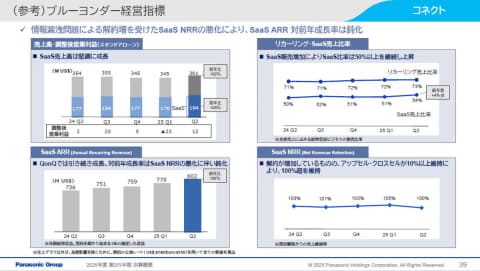

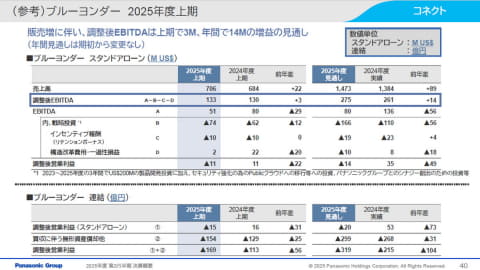

第2四半期におけるBlue Yonderの売上高は、前年同期比2%増の3億6100万ドルで、そのうちSaaS売上高は同9%増の1億9400万ドルとなった。調整後営業利益は前年同期の200万ドルから、1200万ドルへと拡大している。

SaaS売上比率は54%となり、前年同期から4ポイント上昇。リカーリング売上比率は73%となり、2ポイント上昇している。

これらの数字だけを見ると堅調のように見える。だが、Blue Yonderの事業には、より高い伸びが期待されているのも事実で、第2四半期実績では一部指標の成長率が鈍化するなど、その点からは物足りなさを感じざるを得ない。

例えば、既存顧客からの継続率を表すSaaS NRR(Net Revenue Retention)は、アップセルやクロスセルが10%以上を維持しているため、2025年度第2四半期実績では100%となっているものの、前年同期からは3ポイントのダウン。2025年度第1四半期と比較すると5ポイントもダウンしている。

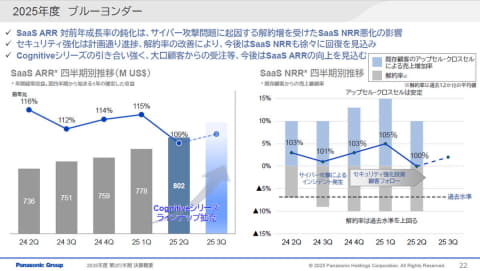

また、年間に得られる収益を示すSaaS ARR(Annual Recurring Revenue)は、前年同期比9%増の8億200万ドルとなり、経営の安定性を裏付けているが、SaaS NRRの悪化に伴い、成長率は鈍化。前年同期の16%増からは7ポイントも減少している。

和仁古グループCFOは、「SaaS ARRは四半期推移では成長しているものの、成長率はやや鈍化している。2025年度第3四半期以降には、SaaS ARRの成長をしっかりと反転させ、加速させたい」と語る。

SaaS NRRの悪化の背景にあるのは、2024年後半に発生したサイバー攻撃問題に起因した解約の増加である。

ランサムウェアによるサイバー攻撃問題は、Blue Yonderのサービスを利用していた欧米企業や日本企業などに影響が発生。スターバックスコーヒージャパンが2025年9月に発表した内容によると、同社では、Blue YonderのWork Force Management(シフト作成ツール)を利用しており、Blue Yonderへの外部からの不正アクセスによるサイバー攻撃が発生し、データ転送システムからスターバックスの従業員および退職者の合計約3万1500人分の個人情報の一部が漏えいしたという。

また、トライアルホールディングスが、2025年10月に発表したリリースによると、同様に、Blue Yonder のWork Force Managementへの不正アクセスにより、西友の従業員および退職者の合計3万508人の個人情報の一部が漏えいしたという。

パナソニックホールディングスの和仁古グループCFOは、「SaaS NRRの数値を見ると、サイバー攻撃によるインシデントの影響が一部残っているが、発生以降、セキュリティ関連投資を含めてしっかりと対策が進んでいる。セキュリティ強化は計画通りに進捗している」と説明する。

Blue Yonderでは、セキュリティ対策として、追加での戦略投資を増加させていることも示す。「セキュリティ強化により、解約率は改善傾向にあると見ている。今後は、SaaS NRRも徐々に回復する見込みである」との見方を示した。

また、2025年度にローンチした新ラインアップ「コグニティブソリューション」のパイプラインが順調に拡大していることも強調する。

コグニティブソリューションは、別々のワークフローを、統一された意思決定フレームワークにまとめるインテリジェントなシステムと位置付けており、AIソリューションがネイティブに組み込まれているため、プロセスをよりインテリジェントで正確にでき、サプライチェーンの速度や精度の向上を実現し、管理に対するアプローチを変革できるという。

「コグニティブソリューションに対する大口顧客からの受注も出ている。今後はSaaS ARRの向上を見込む」とした。

こうした背景もあり、Blue Yonderの2025年度通期の業績見通しは、期初計画から変更はなく、売上高が前年比6.4%増の14億7300万ドル、調整後EBITDAが同5.4%増の2億7500万ドルとしている。

パナソニックコネクトでは、Blue Yonderへの戦略投資として、2023~2025年度の3年間で2億ドルを計画しているが、2025年度は年間で1億6600万ドルを計画。製品開発投資に加えて、セキュリティ強化やパブリッククラウドの移行に向けた投資、パナソニックグループとのシナジー創出のための投資などを行う。

パナソニックホールディングスの楠見雄規グループCEOは、「サイバー攻撃の事案があり、当初のもくろみよりは遅れているが、コグニティブソリューションという非常に強い製品をリリースしている。このパイプラインが膨れており、ひとつひとつの案件も大規模になってきている。今後、しっかりと成長させていく」と述べた。

Blue Yonderは、2025年度までを、投資フェーズと位置付けており、投資による成果はまだ顕在化していない段階ともいえる。2026年度以降の成長がしっかりと描けるかどうか。それに向けた最後の準備が進められている状況にある。

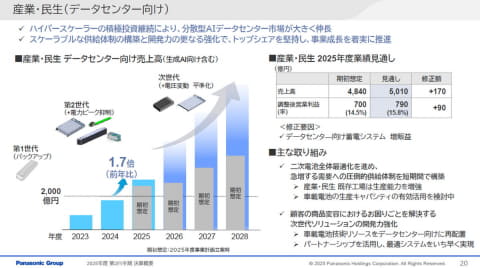

一方、パナソニックグループにおいて好調な事業が、データセンター向け蓄電システムである。生成AI市場の拡大に伴い、AIデータセンターへの投資が拡大しているのが理由だ。売上高は、期初には前年比1.5倍の成長を想定していたが、上期実績では1.9倍に伸長。今回の発表では通期見通しを、前年比1.7倍へと引き上げた。

さらに、ハイパースケーラーによるデータセンターへの積極投資が継続すると予測。2026年度以降も、当初を上回る需要の拡大を想定している。和仁古グループCFOは、「ハイパースケーラーにおいて、分散型AIデータセンターへの投資が積極化している。スケーラブルな供給体制の構築と、開発力のさらなる強化によって、トップシェアを堅持し、事業成長を着実に推進していく」と述べた。

データセンター向け蓄電システムを含むエナジーセグメントの産業・民生では、2025年度第2四半期の売上高が前年同期比29.3%増の1277億円、調整後営業利益は同11.7%増の183億円となっている。この好調ぶりを受けて、2025年度通期の見通しは、売上高は当初見込みより170億円増額し前年比27.7%増の5010億円に、調整後営業利益は当初見込みより90億円増額し、前年比39.1%増の790億円に上方修正した。

パナソニックホールディングスの楠見グループCEOは、「データセンター向け蓄電システムの約半分がハイパースケーラー向けである。この領域で高いシェアを持っているのは、長年にわたり、ハイパースケーラーと一緒になって機能を作り込んできた経緯があるためだ。AIデータセンターにおいては、電力ピーク抑制の技術が重要になる。ハイパースケーラーは、GPUの世代ごとに、自社でラックの設計を行っており、そこにパナソニックエナジーは、BBU(Battery Backup Unit)を提供している。データセンター全体にBBUを導入する市場はレッドオーシャンだが、分散型データセンターにおけるBBUに関しては、技術力と供給体制の構築により、パナソニックエナジーがトップシェアを維持している。AIサーバーの進化に伴い、高電圧化することになるが、そこは最適なパートナーと連携することも考えている。今後は、分散型のBBUの方が有効であると考えており、これをほかのハイパースケーラーにも提案をしていく」と述べた。

パナソニックエナジーのデータセンター向け蓄電システムは、電力ピーク抑制技術などによって差別化できる製品となっており、この領域では2桁の利益率を確保しているという。

パナソニックエナジーでは、今後のデータセンター向け蓄電システムの旺盛な需要に対応するため、日本国内の車載電池の生産キャパシティの有効活用や、カンザス工場での生産についても検討を進める考えだ。

また、データセンター向け蓄電システムと並ぶ製品として、車載電池に取り組んでいるが、米国でのEV需要の停滞により、通期業績見通しを下方修正する状況にある。車載電池の減少分を、データセンター向け蓄電システムの成長でカバーすることになる。

なお、パナソニックグループでは、2025年5月に1万人の人員削減を発表するとともに、課題事業の方向付けを行うグループ経営改革に取り組んでいるが、楠見グループCEOは、「人員の適正化については、もくろみに対してはオントラックで進捗している。特別キャリアデザインプログラムの内容がリッチであり、次の人生を後押しする効果が出ている。また、課題事業の今年度中の方向づけも着実に進めており、テレビ事業と、冷蔵庫などのキッチンアプライアンス事業は、2026年度に課題事業から脱却できる。徹底したリーンなオペレーションや、チャイナコストの導入などによって改善を図る。いずれも事業売却や、商品および地域からの撤退は行わない」と述べた。