ニュース

SUSEがユーザーの選択肢を取り戻す――小規模から利用できるコンテナ、Linuxの第三者保守などをアピール

2025年9月19日 12:00

独SUSEの日本法人であるSUSEソフトウエアソリューションズジャパン株式会社は、グローバルおよび日本における事業戦略についての記者説明会を9月18日に開催した。

SUSEはLinuxディストリビューション「SUSE Linux Enterprise Server」を中心に、最近ではKubernetesベースのコンテナプラットフォーム「Rancher」(2020年にRancher Labs社を買収)や、Red Hat Enterprise Linux(RHEL)/CentOSの独自の延長サポートである「SUSE Multi-Linux Support(旧名:SUSE Liberty Linux)」など、製品やサービスの幅を広げている。

記者会見では「Choice(選択肢)」というキーワードが掲げられ、ベンダーロックインや製品の買収などによって企業顧客の選択肢が失われるのをSUSEが取り戻すと語られた。特に、サポートが終了した古いRHEL/CentOSや、ライセンスとその料金が変更になったVMwareなどが例に挙げられた。

記者説明会には、SUSE 最高経営責任者(CEO)のDirk-Peter van Leeuwen氏と、SUSEソフトウエアソリューションズジャパン株式会社 カントリーマネージャーの渡辺元氏が登壇した。

渡辺氏は、7月にカントリーマネージャーに就任しており、今回がメディアへのお披露目となった。ちなみにLeeuwen氏は、2023年のCEO就任以前はRed Hatに勤務し、アジア太平洋地域および日本のゼネラルマネージャーも勤めていた人物だ。

Linux、クラウドネイティブ、エッジ、AIの4分野

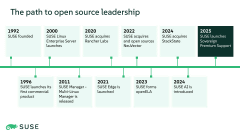

Leeuwen氏はまず、SUSEについて「1992年に設立された、ヨーロッパで最も古いオープンソースの会社」と紹介した。現在、1万以上のエンタープライズ顧客を抱え、7億5000万ドル以上の収益を上げているという。SLESなどのSUSE製品はSAPプラットフォームなど大企業のクリティカルな用途で使われる一方で、OSSコミュニティに技術などを還元している。

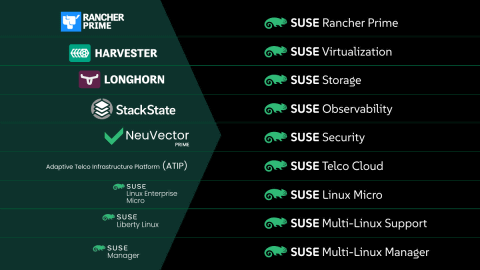

現在のSUSEの事業をLeeuwen氏は、SLESやSUSE Multi-Linux Supportなどの「Linux」、Rancherや軽量KubernetesのK3sなどの「クラウドネイティブ」、SUSE Linux MicroやK3sなどの「エッジ」、SUSE AIなどの「AI」の4分野で紹介した。

そのほか、2025年に発表した新しいものとして、Leeuwen氏は「Sovereign Premium Support」を紹介した。通常のサポートは24時間を3分割してそれぞれのタイムゾーンの地域で対応することがあるが、国などの地域外に出さず特定の地域でのみ対応することを保証するものだ。現在、欧州で提供している。

また、最近の動向として、製品ポートフォリオで各製品の名前を変更し、統一感のある名前にしたこともLeeuwen氏は紹介した。例えば、分散ブロックストレージのLonghornはSUSE Storageに、SUSE Liberty LinuxはSUSE Multi-Linux Supportに、管理ツールのSUSE ManagerはSUSE Multi-Linux Managerになった。

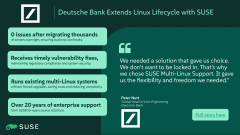

大手顧客事例としては、ドイツ銀行(Deutsche Bank)によるSUSE Multi-Linux Supportの事例が紹介された。数千台におよぶSLESとRHELのエンタープライズサーバーにおいて、SUSE Multi-Linux Supportを契約することで、古いOSでもSUSEのエンタープライズサポートにより使い続けられる。ドイツ銀行では、既存のシステムを変更せずに使いたいということで、システムはそのままでサポートをSUSE Multi-Linux Supportに移行し、それ以降問題ゼロで運用できているという。

またRancherの顧客事例としては、オーストラリアの通信事業者であるAussie Broadbandの事例が紹介された。プライベートクラウドの基盤にRancherを採用することで、本番稼働が早くなり、運用を効率化し、ほかのKubernetesや仮想基盤も統合管理できるようになったという。

コンテナプラットフォームやLinuxサポート、仮想化環境などの選択肢を提供する

渡辺氏もまず、SUSEの特徴を紹介した。SLESはSAPのインフラでほとんど使われており、メガバンクの基幹OSとしても使われているという信頼性を強調。さらに、SUSEのロゴであるカメレオンのように、さまざまなLinuxディストリビューションのサポートも可能なことも挙げた。

また、コンテナプラットフォームのRancherや、それを使ったAIプラットフォームも紹介。そのほか、世界最大の独立OSSベンダーであることも言い添えた。

渡辺氏はSUSEで解決すべき課題として、企業顧客が選択肢を失いつつあると述べ、「そこに、よりよいChoiceを提供する」と語った。

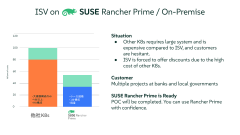

具体的なものとしては、まずKubernetesのコンテナプラットフォームの選択肢を渡辺氏は挙げた。最近のサーバーアプリケーションでは、動作環境としてKubernetesを要求するものもある。そのKubernetesプラットフォームとして、大規模構成ではRed Hat OpenShiftがよく使われるが、小規模構成ではインフラコストが大きくなってしまうため、そのような顧客には、1台構成から使えるRancherを代替案として提案したい、と同氏は主張した。

また、Kubernetesを管理できるようになるには、その前提となる技術をいくつも習得する必要があると渡辺氏は言う。それに対して、インターネット広告のマイクロアド社が「Kubernetesは複雑だが、Rancherなら使える」という理由で採用した事例を紹介し、「Kubernetesを勉強するか、Rancherを使うか」だと述べた。

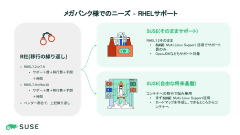

次は、Linuxのサポートの選択肢だ。とある日本のメガバンクが、RHEL 7.2など古いOSを使っており、アップデートの課題を抱えているという。そこで、アップデートに代わるものとしてSUSE Multi-Linux Supportを紹介したところ、採用したいという話になり、現在では予算の承認が下りて契約直前にあると渡辺氏は語った。

また、AIの選択肢も取り上げられた。社内のクリティカルなデータを外に出さないように社内にAIプラットフォームを構築する場合には、OpenStackを用いて自前で構築する場合や、OpenStackベースのRed Hat AIを使う場合、SUSE AIを使う場合などがある。これについてもコンテナプラットフォームと同様に、1台でスモールスタートできる点で提案を進めていると渡辺氏は紹介した。

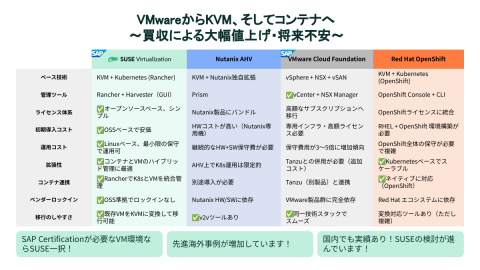

次の選択肢は、VMwareがBroadcomに買収されてライセンス費用が変わったことに関するものだ。これについて渡辺氏は、VMwareを使い続ける、Nutanix、仮想マシンにも対応したOpenShift、SUSE Virtualizationといった選択肢を挙げた。

同氏はまず、SAPを使っている場合には、認定されているのはVMwareかSUSEだけなので、VMwareでなければ自動的にSUSEになると説明した。

またそれ以外の場合については、渡辺氏はSUSE Virtualizationについて、コストパフォーマンスがよく、海外や国内でも実績があることをアピールした。

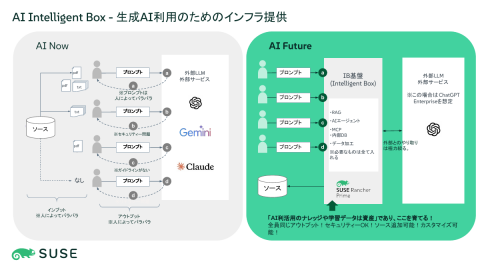

最後に渡辺氏は、生成AIを利用する側のプラットフォームとして「AI Intelligent Box」を紹介した。複数の社員が生成AIサービスを使うときには、人によって結果が違う。そこで、AIに与える資料などをRancherベースの「AI Intelligent Box」に蓄積し、そこを通して生成AIサービスを利用することで、最適な回答が得られるようになるというものだ。「このようなサービスの実現に向けて、パートナーと協力して進めている」と渡辺氏は語った。