ニュース

AWSが最新の金融事例を紹介、マルチエージェントなど最先端の生成AI活用を実現

2025年10月17日 06:15

アマゾンウェブサービスジャパン合同会社(以下、AWSジャパン)は9日、金融ビジネスにおける生成AIの最新活用事例を紹介する記者説明会を開催した。東京海上日動システムズ、JPX総研、三菱UFJ銀行の3社が登壇し、マルチエージェントの活用や開発全体で生成AIを活用するなど、より進化した生成AI活用を披露した。

アマゾンウェブサービスジャパン 金融事業開発本部の飯田哲夫本部長は、「2024年が生成AIの業務適用が始まった年だったのに対し、2025年はそれをスケールさせる、あるいは実際のビジネスの中で活用していくことで、ビジネス価値を問われるフェーズに入ってきている。生成AIツール自体も、アシスタント的な利用方法や単一の利用から、エージェントを組み合わせて自律的に活用することにより、効果を大きく上げていけるフェーズに入り始めた」と、生成AI利用レベルが変わり始めていることを指摘。「生成AIは、ビジネス価値を問われるフェーズに入った」とアピールした。

AWSでは、日本社会・経済の安定した基盤を提供する「Vision2030」を推進している。そのために、戦略領域への投資拡大、新規ビジネスの迅速な立ち上げ、イノベーション人財の育成、レジリエンシーのさらなる強化という4つを進めている。「今回は、そのうちの戦略領域への投資拡大と新規ビジネスの迅速な立ち上げに該当する事例と、当社の取り組みを紹介する」(飯田本部長)。

AWSでは戦略投資として、ソフトウェア開発、新規ビジネスの迅速な立ち上げを支援するツール類を多数提供している。また、新しい事例となるだけに各社からサポートを要望することも多く、各社と連携し支援を行っているという。

本稿では3社の事例を紹介する。いずれも生成AIを活用しながら、新しい挑戦を行う事例となっている。

東京海上日動システムズ:開発から運用まで生成AIがサポートしIT人材不足をカバー

東京海上グループのIT戦略を担う東京海上日動システムズでは、ソフトウェア開発に生成AIを活用している。開発者の人材不足をカバーすることが狙いで、実践的な活用に加えて、高度な使い方をPoCで試行しているという。

東京海上日動システムズのインフラソリューション一部 兼 戦略企画部に所属する山下裕記氏は、開発に生成AIを活用するようになった背景を、次のように説明する。

「ご存じの通り、IT人材はものすごく不足している。これは金融業界や当社の問題ということではなく、社会問題といっていい、大きな問題だと考えている。その一方で、ITを活用したいというビジネスニーズは増大し、需要と供給のギャップが大きく開いている。こうした際に生成AIを活用すると、非常に高い生産性を実現できる。東京海上グループ各社から多数のリクエストがあるものの、どうしても工数が確保できず、一部のリクエストにしか応えられていない。生成AI活用によって高い生産性を実現できれば、これまでは応えられていなかったリクエストに応えていけるようになる。それによって東京海上グループの競争力が増すことになる。これが開発に生成AIを活用している理由だ」。

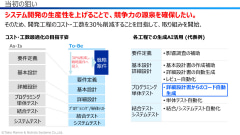

2023年~2024年の時点では、システム開発の生産性を上げ、競争力の源泉を確保したいという狙いのもと、開発工程のコスト・工数を30%削減することを目指して取り組みを開始した。

「設計書からソースコードを自動的に作ることに挑戦した。挑戦した領域は、保険会社にとっては非常に重要な業務となる保険金支払いのシステム。当社は約800個のシステムを持っているが、そのうちのトップ5に入るような超重要システムだ」(山下氏)という。

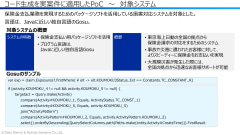

利用した言語は、Javaに近い独自言語Gosu。あえてマイナーな言語でテストを行ったのは、「Gosuで対応することができれば、他のどのシステムにも対応できるだろうと考えたからだ」(山下氏)。

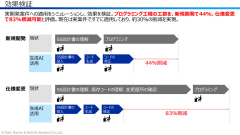

結果としてこのPoCでは、新規開発で44%、仕様変更では83%のプログラミング工数を削減できることが検証された。現在では実案件に適用し、損保系システムで約30%の工数削減を実現しているという。

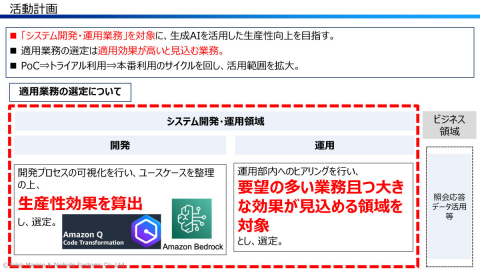

さらに現在は、適用領域拡大にも積極的だ。「システム開発・運用業務」を対象に、生成AIを活用した生産性向上を目指して適用業務拡大のための試行錯誤を行っている。適用業務は、効果が高いと見込める業務を選定。選定された業務において、PoCによるトライアル利用を行った上で本番利用するといったサイクルを回し、活用範囲を拡大している。スタート時点ではプログラミング開発を対象としたが、現在は監視・障害対応の効率化を実現すべく、AIOpsでの生成AI活用について検証を行っているという。

「スタート段階での生成AI活用は、設計書、ソースコードといった領域にとどまっていたが、現在はシステムクラス運用業務全般にAIを適用したいと考えている。開発で生成AIを利用するために開発プロセスを分解しており、結果として約120個に分解することになった。その中で効果が大きそうだと考えた部分に適用し、検証を進めた。運用も同じような形で適用していく」(山下氏)。

計画では、Step1段階でルールベースでの作業の自動化による、復旧時間の短縮+夜間コール対応負荷の削減を図る。そしてStep2では、過去障害情報などを基にした、未知の障害原因・復旧方法のサジェストを行うとした。

「既知の障害であれば、担当者に夜間コールをすることなく自動で復旧を行うなど、運用担当者の作業負荷を軽減する仕組みへの変更を目指す」と山下氏は話す。

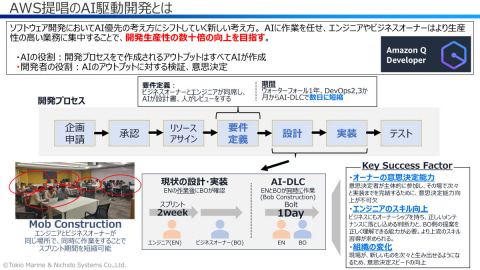

さらに、AI駆動開発によって開発の生産性を数十倍に向上することを目指し、AWSと共同で取り組みを進めている。「IT業界における人材不足は、もう社会課題といってよい。僕らはAI駆動開発がその1つの解決方法になると思っている。これは競争領域ではないので、いろいろな会社とコミュニケーションを取りながら、一緒に盛り上げていきたいと思っている。そのために、毎週、さまざまな会社とミーティングを行い情報提供もしている。この取り組みが、もっと大きく広がっていけばと考えている」と話している。

JPX総研:ベクトル検索でこれまでにない開示情報検索を実現

JPX総研は、東京証券取引所をはじめとする日本取引所グループの中において、データ・デジタル事業を集約している企業であり、2022年4月に事業を開始した。

現在は、AWSの提供する生成AI/ベクトル検索を利用し、開示資料検索サイトを構築中とのことで、サイト構築の背景をJPX総研の執行役員で、フロンティア戦略担当の山藤敦史氏は次のように説明する。

「上場企業が発信する開示資料には、資本政策、財務数値、ガバナンスなどたくさんの情報があり、投資家は資料を多角的に見ながら、投資すべきかどうかを判断することになる。しかし、約4000社の企業から年間に開示される資料は15万件、100万ページ以上となっており、これだけ大量の資料を投資家が読み込めるのかということが大きな課題。計算してみたところ、1年分の開示資料を読むだけで2年から3年かかる計算となり、開示資料の量を考えると、人間の処理能力を超えた情報量が提出されているといえる」。

さらに、開示情報は年々増加する傾向にある。「過去30年で開示資料データは10倍以上に増加している。一方で日本の生産年齢人口の減少などを考慮すると、人間の処理能力を補助する仕組みが必要ではないか」と、山藤氏は指摘する。

「例えば、個人投資家が100万ページの開示資料を読み切れるわけがない。それではどう銘柄を選ぶのかということになると、知っている企業、CMで見たことがある企業、そういったところに投資資金が流れていく現象が起きる。これが日本の会社であればまだいいが、米国の会社に投資したいというケースは当然あるし、本来、日本の中で成長資金をうまく回していかなければいけないのに、情報を処理しきれないために回らないといった現象が起きている。それを改善するために、検索をうまく行って効率的な出会いの場を作り、4000社の上場企業に等しく光が当たるような状態にしていきたいというのが我々の思いだ」(山藤氏)。

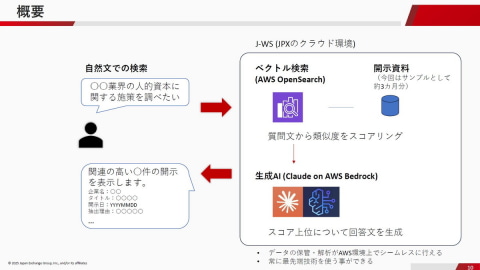

そこでJPX総研が現在開発を進めているのが、AWSの提供する生成AI/ベクトル検索を利用した開示資料検索サイトである。利用者が自然文で検索を行うと、JPXのクラウド環境内で開示資料の中からAWS OpenSearchによるベクトル検索が行われ、質問文から類似度をスコアリング。スコア上位のものからClaude on AWS Bedrockが回答文を作成し、表示してくれる。

この検索を行うと、通常の検索とは異なるどんな検索ができるのか、山藤氏はいくつかの例を紹介した。

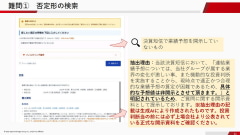

「決算短信で、企業の四半期の業績を開示する資料の中から、業績予想を開示していないものを探したいというケース。これは通常の検索だと結構難しい。当然のことながら、業績を開示しない理由について各社表現はバラバラ。表現の揺らぎをうまく吸収しようと思うと、通常のキーワード検索では対応しにくい。そこでベクトル検索の有効性がある。ただ、本当にその通りなのか確認してもらうために、タイトルをクリックすると中身が見えるようになっている」(山藤氏)。

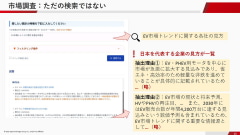

さらに山藤氏は、開示情報は個々の企業の動向や投資のために活用するだけでなく、市場動向を調べることなど、情報探索にも活用できると指摘する。

「開示情報は宝の山。企業が投資家向けに開示している内容なので、かなり正確であり、マーケティング要素といったものが入りにくい。例えば、『EV市場に対する各社の見方』を調べたいといった場合にも、日本を代表する企業が特定の事象についてどのような見方をしているのか、それも直接関係している自動車業界だけではなく、素材、部品といった業界まで含め、多角的にどう見ているのかを検索して調べられる。開示情報は、投資目的だけに使うのはちょっともったいないと思っている」とした。

最後に山藤氏は、「今後目指していくべきは、利用者が頑張らなくていい検索」だと述べ、「金融関係のサービスは、利用者に負担を強いるというサービスが多い。それを利用者が頑張らなくてもよい状態まで引き上げるということを目指したいと思っている」との考えを示した。

三菱UFJフィナンシャルグループ:単品AIエージェントからマルチエージェントへ

三菱UFJフィナンシャルグループの市場事業本部では、マルチAI Agentを活用した収益向上に取り組んでいる。三菱UFJ銀行 市場企画部市場エンジニアリング室 Head of Quant Innovationに所属する堀金哲雄氏は、今回紹介する内容を次のように説明した。

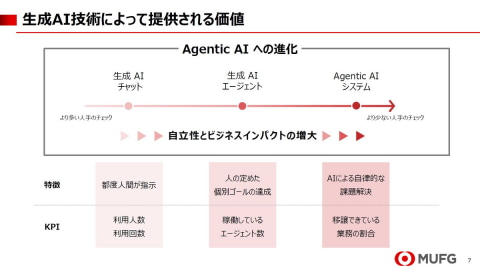

「金融業界では、収益を上げていくためにテクノロジーを積極的に活用している。2016年からクラウドファーストとしてAWSを積極的に活用してきた。2021年からは、我々率いるAI内製チームによるPoCがスタートしている。2023年、生成AIが出てきてから、まずは従業員向けのチャットベースのアプリケーション、その後、昨年からは個別業務のエージェント、そして複数のエージェントを組み合わせた時にどういった効果が生まれてくるのか、どのような業務価値を見いだせるかについて紹介できればと考えている」。

生成AIが生成AIチャット、生成AIエージェント、さらにAgentic AIシステムへと進化していく中で、AIを活用する人間側も、AIが自律的に問題解決していくことに慣れ、どの程度の人数で作業が行えるか、KPIをどう設定するのかといったことを考える時期に来たのではないかと堀金氏は指摘する。

さらに堀金氏は、「我々の顧客は、事業法人や機関投資家となる。そういった顧客が、海外進出し収益を上げていくといった取り組みを行う際、金利や為替といった市場のリスクをコントロールして、本業に注力していただくために、我々自身が顧客の財務や経営戦略を深く理解し、さらに市場動向、取引状況といった顧客の理解をしていくこと、類似事例の活用や規制や税制順守、社内プロセスなどを踏まえたプロダクト提案などを行っていく必要がある。しかし、これを実践していくことは容易ではなく、顧客を理解するために、さまざまなシステムから人間が頑張ってデータを取りに行く必要があった。顧客の分析も、担当者の頭の中に入っており、しかもさまざまな部署に分散されているため内容が明らかになっていなかった。また、この状態ではカバーできる顧客の数に限界もあった」と、これまでの顧客支援における課題を指摘した。

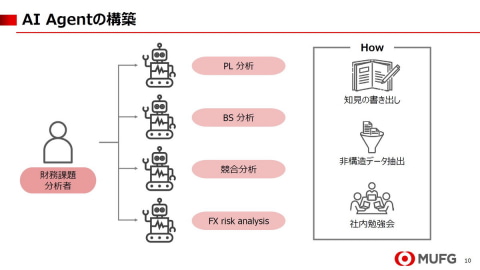

こうした課題を解決するために、昨年度取り組んだのが個別のAIエージェント作成だ。財務課題を分析する担当者の利用を想定し、PL分析、BS分析、競合分析など、課題ごとにAIエージェントを作成した。

「顧客の財務課題を分析する際には、いくつものステップを経なければならない。例えば、チャットで顧客に質問を投げかけてみると、『御社の財務における課題は何か?』と聞いても、『ない』という答えが返ってくることが多い。一般的なことは答えてくれるものの、深みがない答えしか返ってこないことが多い。そこでPL、BS、競合の分析、マーケットリスクなど課題を探り当てる要素を分解し、それぞれをAIエージェント化していた。実際にAIエージェントを作るためには、知見を書き出し、どういったデータを見ているのか、有価証券報告書などの開示資料を含め個別エージェントを作り上げていった」という。

なお、個別AIエージェント完成後は、国内の約400人の行員が利用している。「400名を超える行員が、AIエージェントを利用して顧客の財務を分析し、また財務課題の提案書のドラフトを作っている。慣れると2~3分で作成できるようになる。その結果、深く理解している顧客の数が10倍に増えた。開発期間は3カ月で、開発を行う成果があったといえる」とした。

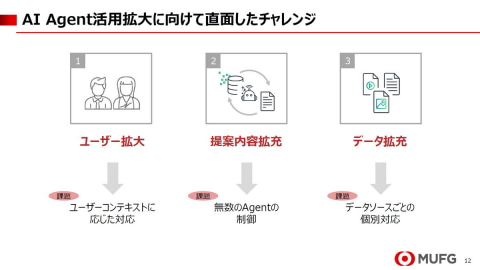

2025年はこの成果を踏まえ、ユーザー拡大、提案内容拡充、データ拡充、さらにMulti-Agentシステムによるワークフロー変革に取り組んでいく。Multi-Agentシステムを動かすことを想定し、プロトコルにはAI Agentがデータを取り扱う際の標準仕様であるModel Context Protocol(MCP)を採用している。

「現在の利用者400名は、当社の市場部門プラスアルファといったメンバーだが、これからは利用者を全営業部員、さらに海外のスタッフの利用も想定している。提案内容も、いろいろな観点から顧客を分析していくことになるので、そのためのAIエージェントを開発することも必要になる。データソースもいろいろなものを見に行くために、ユーザーコンテキストに応じた対応が必要になるし、複数のAIエージェントを動かしている時にそれらをどう制御するのかといったことも考慮しなければならない。こうした新しい課題への対応が、今年のチャレンジになっている」(堀金氏)。

なお、Multi-Agentシステムによって、これまで手作業で行っていた顧客への提案書作りを自動で行うことが可能になったとのことで、堀金氏は、リアルタイムでPowerPointに出力した提案書を作る様子を披露した。

「深夜に海外の顧客からメールが来て、『マレーシアに進出したいので、何か提案をしてもらえないか』という依頼が入ったとする。この依頼をキックに、AIが自動でどういった分析をすべきかを判断し、データを集め、提案書のドラフトを作り、最終的にPowerPointに出力するというところまでが約2分で完了する予定となっている」とのことだ。