ニュース

NECがモビリティソリューションの取り組みを説明 顔認証改札、スマート交通ソリューション、自動運転バスの3点から

2025年10月15日 06:00

日本電気株式会社(以下、NEC)は10日、モビリティソリューションの取り組みについて、「顔認証改札」「スマート交通ソリューション」「自動運転バス」の3点から説明した。

新たな顔認証改札ソリューション

顔認証改札は、同社の世界ナンバーワンの認証精度を持つNECの顔認証技術を採用し、駅改札口のスムーズな利用を促進。さらに、駅構内や街全体にまで顔認証サービスを拡張するための地盤づくりにもつながることを示した。

NEC スマートILM統括部 ディレクターの大澤健一氏は、「顔や指紋、虹彩、声、耳などを使用した生体認証は、何も持たずに自分であることを証明してくれる技術である。中でも顔認証は、精度と利便性を両立した認証方式であり、利用者は手ぶらで利用でき、マスク着用時にも高精度な認証ができる。事業者も特別なカメラなどは必要ない。経年変化への対応、利用環境やさまざまな条件下でも利用できる」とし、「顔認証技術に、NECが取り組んできた交通系システムの実績を組み合わせることで、新たな顔認証改札ソリューションの提案を進めている」と語る。

NECは、2001年のSuica立ち上げ時から交通系ICカードの構築プロジェクトに参画。2020年までに、国内11ブランドの交通系ICカードに従事したほか、広島電鉄およびレシップとの共同開発により、ABT(Account Based Ticketing)方式の新たな乗車券システムを2024年から稼働させた実績を持つという。

顔認証改札の実現では、すでに具体的な動きを開始している。

JR東日本では、上越新幹線の新潟駅と長岡駅での顔認証改札機の実証実験を、2025年11月6日~2026年3月31日に実施。現在、新幹線定期券を持つ利用者を対象にモニター参加者を募集している。NECの顔認証改札機は新潟駅に設置され、長岡駅にはパナソニックコネクトの顔認証改札機が設置されることになる。

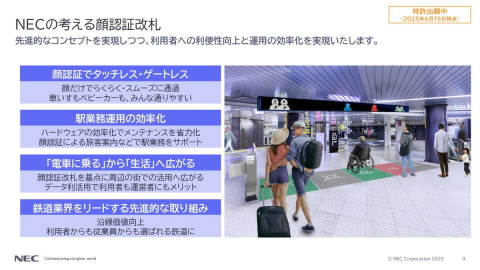

NECでは、新たな顔認証改札の姿として、「顔認証でタッチレス・ゲートレス」、「駅業務運用の効率化」、「電車に乗るから、生活へ広がる」、「鉄道業界をリードする先進的な取り組み」の4点からアプローチする考えを示す。

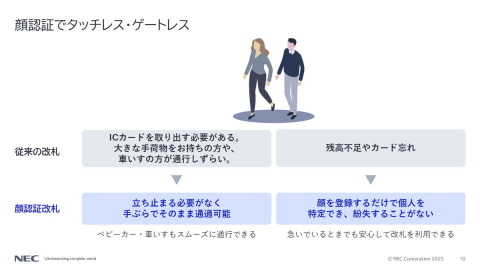

「顔認証でタッチレス・ゲートレス」では、大きな手荷物を持っていたり、ベビーカーを押していたりするため、手がふさがっていても、手ぶらでそのまま通過できるほか、車いすでもスムーズに通過できる環境を実現。さらに、交通系ICカードを忘れても、顔認証で通過したり、残高不足を気にすることがなく利用できたりするようになる。

「通勤時に、家に定期券を忘れてしまい、取りに戻る時間がないため、駅で切符を買うといった悔しい思いをしなくて済む」とメリットを示す。

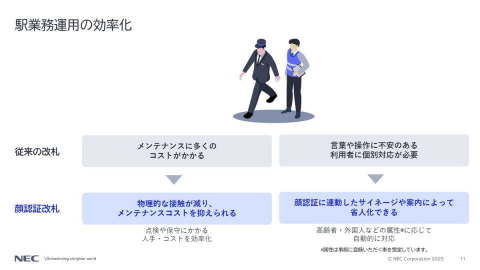

2つめの「駅業務運用の効率化」では、改札口での切符やICカードの物理的な接触が無くなるため、メンテナンスコストを抑制できるほか、高齢者や外国人など、操作や言葉の壁がある利用者にも、顔認証に連動したサイネージへの表示および案内によって、個別対応の負担を減らし、省人化にも貢献できるという。

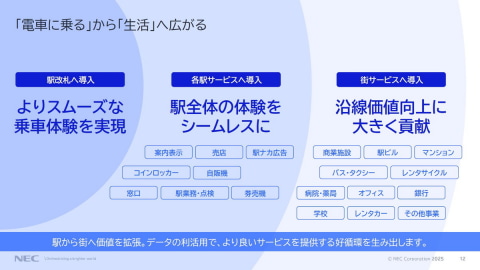

「電車に乗るから、生活へ広がる」においては、駅改札でのスムーズな乗車体験にとどまらず、案内表示や売店、広告、コインロッカー、自動販売機、窓口など、駅全体での体験に拡大。さらに、商業施設や駅ビル、バス・タクシー、レンタサイクル、レンタカー、マンション、病院・薬局、オフィス、銀行、学校など、街と連動したサービスへと拡張し、沿線価値の向上にも貢献できるという。

「電車に乗るだけでなく、駅ナカ、駅ソトに対しても、データの利活用を通じて、より良いサービスを提供する好循環を生み出し、駅から街へと価値を拡張する」とした。

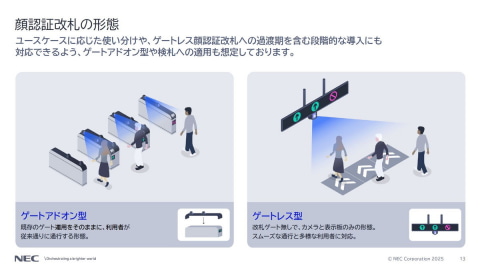

そして、「鉄道業界をリードする先進的な取り組み」では、既存のゲートによる運用を維持しながら、カメラを取り付けて対応が可能な「ゲートアドオン型」、改札ゲートがなく、カメラと表示板のみの形態によって、スムーズな通行と多様な利用者に対応する「ゲートレス型」といった新たな形態を提案。「ユースケースに応じた使い分けを提案していく。ゲートレス顔認証改札への過渡期を含む段階的な導入にも対応できるようにしていく」という。

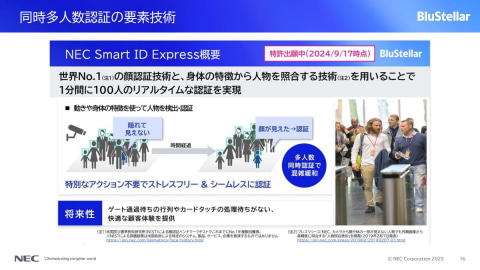

顔認証改札の実現に向けて、同社が取り組んでいるのが同時多人数認証の要素技術である。NEC Smart ID Expressでは、顔認証技術に、身体の特徴から人物を照合する技術を組み合わせることで、1分間に100人のリアルタイムな認証を実現。利用者は、特別なアクションをすることなく、ストレスフリーな認証を可能にしている。

「1カ所に複数の人が集まっても同時に認証することができる。この技術を活用することで、ゲートレス型の新たな改札の仕組みに挑戦することができる」という。

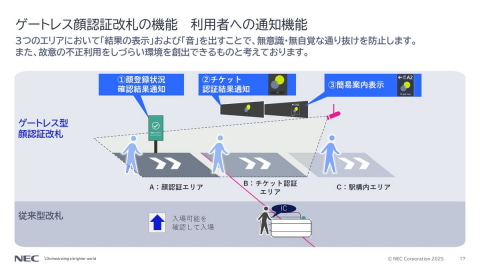

ここでは、ゲートがないため、どこから改札に入ったのかがわかりにくいという点も考慮。顔認証エリア、チケット認証エリア、駅構内エリアにわけて、「結果の表示」や「音」を出すことで、無意識や無自覚で通り抜けることを防止。また、顔認証とすることで、故意の不正利用がしづらい環境を創出できるとしている。駅構内エリアでは、車いすの利用者を判断して、表示によって適切な案内をするといったことも可能になるという。

ジャカルタ都市交通システムの構築事例

一方で、スマート交通ソリューションの取り組みに関しては、インドネシアにおけるジャカルタ都市交通システムの構築事例について説明した。

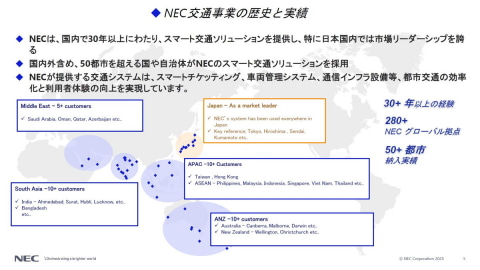

NECは、交通システムでは30年以上の実績を持ち、国内外50都市以上で、スマート交通ソリューションを導入。スマートチケッティングや車両管理システム、通信インフラ設備など、都市交通の効率化と利用者体験の向上を実現しているという。

その最新事例のひとつがジャカルタ都市交通システムである。

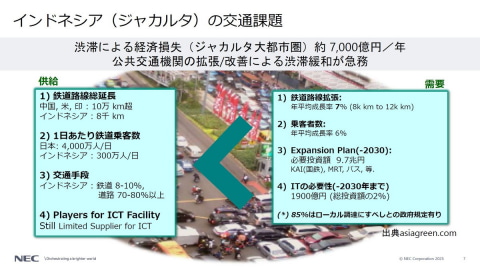

ジャカルタでは交通渋滞が課題となっており、これにより、年間約7000億円の経済損失が発生していると予測。公共交通機関の拡張や改善による渋滞緩和が急務になっているという。

インドネシアでの鉄道路線の総延長は約8000kmと短く、1日あたりの鉄道乗客数は800万人(日本では4000万人)にとどまっているのが、渋滞の大きな原因になっている。

NEC グローバルトランスポートインテグレーション統括部プロフェッショナルの新井亮太氏は、「交通手段として鉄道を利用している人は8~10%で、クルマやバスなどの道路利用が70~80%以上を占めている。渋滞緩和に向けて、鉄道への投資が進められているところだ」と、インドネシアの交通事情を示す。

政府では、2030年までに9兆7000億円を鉄道の整備などに投資。それにあわせてITへの投資も加速するという。

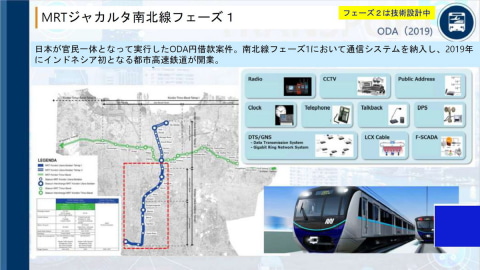

すでに2019年に開業したインドネシア初となる都市高速鉄道「MRTジャカルタ南北線」では、フェーズ1において、NECが、カメラや放送装置、監視システム、通信システムなどを納入。さらに北方向に延伸し、2028年の開業を目指すフェーズ2Aやフェーズ2Bのほか、フェーズ3となる「MRTジャカルタ東西線」の計画も進んでおり、NECはこれらにも関与していく意向を示す。

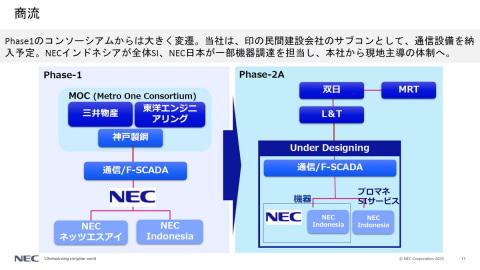

なお、これらの整備は、日本が官民一体となって実行したODA円借款案件となっており、フェーズ1は三井物産、フェーズ2は双日が主契約者となって推進。NECはサブコンとして参加した。なお、フェーズ1ではNEC本社が主体となって参加していたが、フェーズ2では、現地法人であるNECインドネシアが主体となり、NEC本社は一部機器の納入とプロジェクトの支援を行う体制としている。

「契約締結までの国際交渉はインドの企業と行ったが、インド人はロジカルで数字に強く、複数の交渉シナリオを用意し、自分の土俵に引き込もうとする。日本人とインドネシア人が連合チームを組んで、それぞれの強みを生かした交渉体制を敷いた。値引きの代わりに無償サービスを提供するなど、双方にメリットのある代替案を提示し、単なるサプライヤーではなく、ビジネスパートナーという信頼関係を構築できた」という。

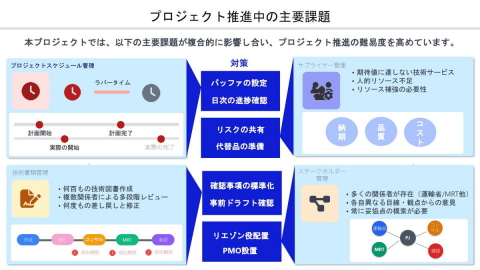

フェーズ2のプロジェクトの推進においては、ラバータイム(ゴムのように伸びた時間)と呼ばれるように、予定がずれ込みやすい文化があること、納期や品質などの管理を徹底する必要があること、多くの関係者が存在することなどが課題となっており、「時間的なバッファの設定や日次での進捗管理、人的リソースの確保、確認事項の標準化による差し戻しや修正の削減、妥協点を見つけ出すためのプロジェクトマネジメントオフィスの設置などにより、課題解決に取り組んでいる」とした。

現在、技術設計書類を作成し、承認作業を受けている段階であり、2025年度内には技術設計が完了し、2026年度から機器の調達、工事、インストールが開始されることになるという。

沖縄県豊見城市での自動運転バスの実証実験

3つめの「自動運転バス」への取り組みでは、沖縄県豊見城市で実施した自動運転バスの実証実験の成果などについて説明した。

NECでは、自動運転向けモビリティサービスプラットフォームを開発。運行管理や車両管理、遠隔監視などの機能を提供し、自動運転車両の運用を支援している。

特徴的な技術のひとつが、遠隔監視機能で活用しているアプリケーションアウェアICT制御技術であり、ネットワーク帯域を予測して、画質をコントロールするとともに、車両や道路の白線など、自動運転の制御に重要となる部分の映像は高解像度化する一方で、重要ではない部分は低解像度化することで、映像が致命的に乱れてしまうことを防止できるという。これにより、遠隔車両の交通状況を高精度に把握することができ、1人で複数の自動運転車両を管理しながら、それらを安全に運行できるようになるという。

沖縄県豊見城市での実証実験では、第一交通産業および電脳交通、沖縄県豊見城市、ティアフォーとの包括連携協定をもとに、2024年10月8日~11月1日まで、第一交通産業の子会社である琉球バス交通が、豊見城市で運行する105番線を対象に、ミニバスでの自動運転を実施。期間中の23日間に87便を運行。1787人が利用し、自動走行率は93%を達成したという。

105番線は、豊見城市の市内を一周する全長12kmのルートで、停留所数は25カ所。運転手がハンドルを補助する形で乗車した。

NECのモビリティサービスプラットフォームにより、バスの位置情報や、車両からのデータを収集。ダイヤ通りに運行できていることを確認したり、走行レベル4での運行を想定して、遠隔から車内の安全を確認した上での発車指示も行ったりしたという。

また、バスに搭載した車内外の8台のカメラ映像を、リアルタイムで遠隔監視し、アプリケーションアウェアICT制御技術によって、映像の効率化やリアルタイム性を向上させることにも成功したとのこと。

沖縄県豊見城市では、2025年11月末~2026年2月中旬に2回目の実証実験を実施する予定であり、レベル4の認可取得に向けたデータ蓄積や、自動運行率の向上、利用者の満足度などを検証するという。また、徳島県では、2026年1月上旬~3月末まで、徳島空港~鳴門市内一帯を対象にした自動運転タクシーの事業検証も実施する。既存タクシーとの共存を視野に入れ、配車サービスとの連携も図るという。

NEC モビリティソリューション統括部プロフェッショナルの紀平知慧氏は、「NECは、モビリティサービスプラットフォームを通じて、地域の発展に貢献することを目指している。NECの強みである通信を生かすとともに、AIを活用することで、自動運転の普及を支援していく。NECは、ソリューションを提供する会社であるが、自動運転の活用方法や、あるべき姿を自ら描き、それを積極的に提案していきたい」と述べた。