ニュース

UiPath、開発基盤の強化などエージェンティックオートメーション実現に向けた新機能を続々発表

2025年10月17日 06:30

UiPath株式会社は16日、エージェンティックオートメーションの実現に向けたさまざまな新機能を発表した。

新機能の発表にあたり、UiPath プロダクトマーケティング部 部長の夏目健氏は、「UiPathではRPAロボットとAIエージェントを組み合わせ、両者の特性を生かして業務全体を自動化したいと考えている。単なる個別タスクの自動化ではなく、部門を横断した業務プロセス全体をつなぐことを目指してエージェンティックオートメーションを展開している」とした。

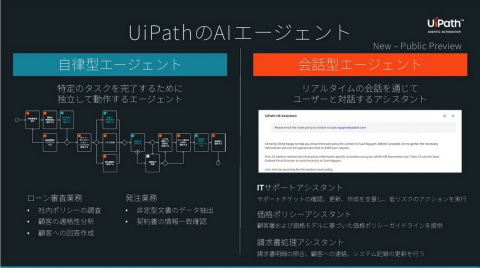

夏目氏が最初に紹介したのは、AIエージェントの最新アップデートとしてパブリックプレビューを開始した「会話型エージェント」だ。特定のタスクに対し独立して動作する従来の「自律型エージェント」に加え、会話型エージェントはリアルタイムでユーザーと対話しながら業務を支援する。

会話型エージェントについて夏目氏は、「ITサポートや価格ポリシーのガイド、請求書処理など、日常業務をチャットベースで支援する。ユーザーとの対話を通じて、社内ナレッジやツールを活用し、必要なアクションを実行。対応できない場合は人へのエスカレーションも可能だ」と説明する。

こうした自律型・会話型の両エージェントは、共通の開発基盤「UiPath Studio」の「Agent Builder」で構築可能だ。今回、このAgent Builderにもさまざまな新機能が追加された。

そのひとつは、ツールのガードレールだ。ガードレールがエージェントの動作を制御し、想定外のアクションやデータ更新を防止。例えば、データの更新時に設定された範囲を超える操作をブロックするなど、コンプライアンスを維持する仕組みが用意されている。

シミュレーション機能も登場した。これにより、本番環境に影響を与えることなく、仮想データを用いたエージェントの動作テストができ、検証コストが大幅に削減できるという。

また、エージェントを評価しスコアリングする機能を強化。評価に利用したデータや生成された結果などの詳細を記録して残すことができるようになった。

UiPathのエージェント開発は基本ローコードでの開発となるが、その開発画面もアップデート。より視覚的にわかりやすいビジュアルキャンバスをプレビューとして提供開始した。

ローコード開発だけでなく、「Coded Agents」を活用してコードベースでエージェントを開発することも可能だ。Coded Agentsは、すでにLangChainやLlamaIndexといったオープンフレームワークに対応しているが、今回新たにMCPにも対応した。「業界標準のMCPプロトコルを活用することで、さまざまなツールをエージェントに組み合わせることが可能だ」と夏目氏は述べている。

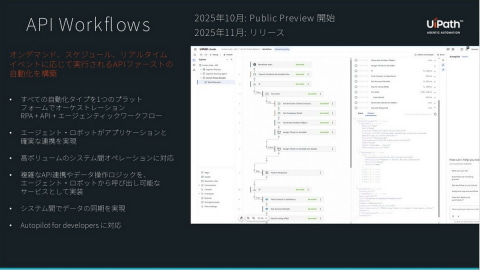

エージェンティックオートメーションの実現に向けた新機能としては、「API Workflows」と「UiPath ScreenPlay」を発表した。

API Workflowsは、APIをベースにした自動化フローを構築する機能。UiPathが提供する従来のRPAでもAPI連携は可能だったが、ロボットによるオーバーヘッドが発生することがあったという。今回のAPI Workflowsでは、「API操作に特化して最適化されており、システム間で大量のデータをやり取りするような高パフォーマンスが求められる処理にも対応できる」と夏目氏はいう。

API Workflowsは、AIエージェントやRPAフローから呼び出すことも可能だ。これにより、各種自動化技術を組み合わせ、API中心の処理を柔軟に構築できる。UiPathの開発アシスタント「Autopilot for Developers」とも連携可能で、希望するワークフローの詳細を自然言語で記述するだけで、APIワークフローが設計できるとしている。

API Workflowsは、今月パブリックプレビューが開始され、11月に正式リリースされる予定だ。

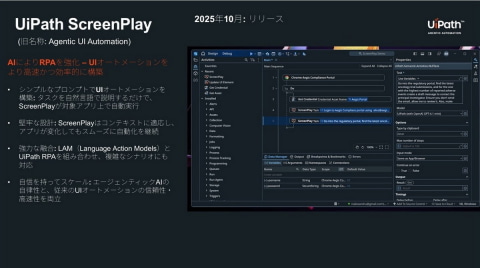

もうひとつの新機能であるUiPath ScreenPlayは、AIによってRPAを強化し、UIオートメーションをより高速かつ効率的に構築する機能。旧名称「Agentic UI Automation」として紹介されていたこの機能が、今月中に正式にリリースされる。

ScreenPlayは、シンプルなプロンプトでUIオートメーションを構築する。タスクを自然言語で説明するだけで、対象アプリ上で自動的に実行するという。「従来のRPAでは、テキストボックスやボタンなどのUI要素をひとつずつ指定する必要があったが、ScreenPlayでは意図に基づいてオブジェクトを認識するため、開発画面もシンプルになり、作業時間の短縮につながる」と夏目氏は説明する。

ScreenPlayのもうひとつの特徴は、画面レイアウトの変更に対する耐性だ。従来のRPAでは、UIの変更によりセレクターが無効化され、処理が停止するケースが多かったというが、「ScreenPlayでは操作の目的に基づいてUIを認識するため、画面構成が変わっても必要な要素が存在すれば自動化が継続可能だ」と夏目氏。これにより、クラウドサービスなど頻繁にUIが更新される環境でも安定した運用が期待できるとしている。