ニュース

大阪大学D3センターとNEC、光ネットワーク経由でGPUをオンデマンド利用する基盤の実用化に向けた共同実証を開始

2025年11月7日 06:30

国立大学法人大阪大学D3センターと日本電気株式会社(以下 NEC)は6日、計算サーバーからGPUをオンデマンドで利用する広域分散型キャンパスAI処理基盤の実用化に向けた技術実証を共同で開始したと発表した。

実証では、NECのIT機器の信号を高信頼・低遅延で伝送する技術「ExpEther」を活用し、キャンパス内の離れた建物に設置された計算サーバーとGPUをオンデマンドで接続・分離できる高性能なAI処理基盤を構築する。

NECのExpEtherは、通常は計算機内部で利用されるPCI Expressの通信をイーサネット上で転送することで、離れた場所にあるCPUやGPU、ストレージなどのデバイスを、あたかも1つのシステム内にあるかのように高速かつシームレスに接続・分離することを可能にする。

実証では、ExpEtherを活用し、研究室の計算サーバーから必要に応じて遠隔のデータセンター内に設置されたGPUをオンデマンドに接続・分離可能な広域分散型のAI処理基盤を構築し、その有効性・有用性を検証する。また、実証の成果をもとに、産業科学研究所をはじめとした研究所や部局などで扱う機微データを、安全に利活用可能な広域分散型キャンパスAI処理基盤の構築を目指す。

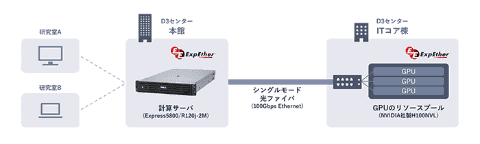

実証では、大阪大学吹田キャンパス内のD3センターITコア棟にリソースプールとして設置されたGPU(NVIDIA H100NVL)と、本館に設置された計算サーバー(Express5800/R120j-2M)を、ExpEtherを活用して光ファイバー(100GbpsのEthernet)で接続する。この環境下で、GPUを利用するAIアプリケーションを中心に動作確認および性能検証を実施する。

D3センターITコア棟に集約し、リソースプール化したGPUを、遠隔の研究所や部局に設置されている計算サーバーからオンデマンドで接続・分離できるようにする。この技術を展開することにより、研究室の計算サーバーから遠隔設置されたGPUをオンデマンドで利用できるAI処理基盤を構築することを目指す。

また、GPUなどの高価な計算資源を共通リソースプールとして一元管理し、全学レベルでの設備投資の最適化と資源の無駄を削減し、GPUの利用効率向上を目指す。

大阪大学D3センターとNECは、キャンパス内のさまざまな建屋内に設置された計算サーバーと、リソースプール化された高性能GPUやSSDをオンデマンドで接続・利用可能とする広域分散型キャンパスAI処理基盤の構築を目指す。

D3センターでは、部局や研究グループの要望に応じて、産業科学研究所などで取り扱われる治験データやゲノム情報などの機微データを安全に運用・管理するための専用ストレージサービスも計画している。同基盤は、機微データの厳格な運用と、ExpEtherによって実現する動的なシステム再構成性を組み合わせることで、機微データを安全に利活用可能なセキュアなAI処理基盤の実現を目指す。これにより、機微データを扱う研究活動の生産性向上に貢献する。今後、共同研究をさらに深化させて、学術研究におけるイノベーション創出に貢献していく。

NECは、実証で得られた知見をもとに、GPUの遠隔共有利用基盤の実用化に向けた技術課題の整理と解決を図り、2026年度にソリューションの実用化を目指す。