イベント

レッドハットはAI時代の選択肢を広げる――、「Red Hat Summit: Connect 2025 Tokyo」基調講演レポート

2025年10月9日 11:28

レッドハット株式会社は年次イベント「Red Hat Summit: Connect 2025 Tokyo」を10月8日に都内で開催した。毎年春に開催される米Red Hatのグローバルイベント「Red Hat Summit」を受けて、世界各地で開催される「Red Hat Summit: Connect」の日本版だ。

ゼネラルセッション(基調講演)では、現代のITの一大トレンドであるAIを企業で活用するために必要なことと、そこでのオープンソースやオープンハイブリッドクラウドを推進してきたRed Hat製品によるインフラの役割が語られた。

先が分からないAI時代に「Any Model, Any Accelerator, Any Cloud」で選択肢を提供

ゼネラルセッションでは、まずレッドハット株式会社 代表取締役社長の三浦美穂氏が登壇。今回の「Red Hat Summit: Connect」の世界共通のテーマである「Unlock what's next」という言葉を掲げた。直訳すると「次に来るものを解き放つ」というような意味だが、日本の「Red Hat Summit: Connect 2025 Tokyo」ではこれに「AIの未来をオープンソースが創り出す」という言葉をあてている。

三浦氏はあらためて、Red Hatはオープンソースの技術を提供する会社だと述べた。オープンソースは、いまや金融や医療、公共など社会を支えるものとなっている。

Red Hatやオープンソースが活躍してきたITインフラでも、仮想化時代や、コンテナ時代、そしてAI時代など、時代ごとに異なるものが必要とされてきた。その中でRed Hatはオープンソース技術をもとに、それぞれの時代にあったプラットフォームを提供することで、顧客がインフラでの「摩擦」をなくしてアプリケーションとビジネスに注力できるようにしてきた、と三浦氏は語った。

AI時代の一つ前、クラウド時代(クラウドへ移行していく時代)のインフラについてRed Hatが掲げている言葉に「オープンハイブリッドクラウド」がある。特定のパブリッククラウドサービスに縛られず、パブリッククラウドやプライベートクラウド、エッジなどを柔軟に組み合わせる形態を、オープンソース技術をもとに実現するという考えだ。

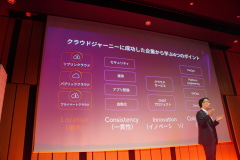

このオープンハイブリッドを採用する意義として、三浦氏は、「一貫性」「イノベーション」「コラボレーション」の3つを挙げた。

「一貫性」によって、どこでも共通のテクノロジーを採用して共通の運用やアプリケーションの可搬性を実現する。また「イノベーション」としては、ほかの会社などが使っている最新のイノベーションを自分たちのプラットフォームに持ってこられることを、オープンな技術という共通言語で実現する。そして「コラボレーション」としては、社内でも社内の部署間でも、共通の技術をベースにしてシームレスにすることで、コラボレーションを進められる、という意味だ。

そして、次に来ているのがAI時代だ。このAI時代においても「最良のAI利用を支えられるように、企業のAI時代のプラットフォームをオープンなテクノロジーで提供したい」と三浦氏は語った。

AI時代のITインフラに求められるものとして、Red HatはChoice(選択肢)を提供すると三浦氏。そこで最近Red Hatが掲げているのが「Any Model, Any Accelerator, Any Cloud(あらゆるモデル、あらゆるAIアクセラレータ、あらゆるクラウド)」という言葉だ。

このような選択肢を提供する意義について三浦氏は、「AIでは、これからどんな新しいものが出てくるかわからず、出てきたらすぐ使えるようにしたい。Red Hatはその選択肢を広げる」と説明した。

実際のAIプラットフォーム向けのRed Hatの製品群としては、学習用途の「Red Hat Enterprise Linux AI」、推論用途の「Red Hat AI Inference Server」、AI/MLパイプライン用途の「Red Hat OpenShift AI」の3つが中心となっている。「このプラットフォームを作っていただくのが目的ではなく、このプラットフォーム上に皆さまのAIと皆さまの業務アプリケーションを乗せていただいて、業務改善に役立てていただくのが目的」と三浦氏は説明した。

そしてRed Hatの強みとして、これまでクラウド時代や仮想化時代、さらにその前の時代から企業の業務システムを支えてきたプラットフォームである点がある。こうした、これまで培ってきたものの延長にAIも積み重ねていけると三浦氏は強調した。

三浦氏は、Red HatのCTO兼グローバルエンジニアリング シニアバイスプレジデントであるクリス・ライト氏の言葉を引用し、企業ではAIのプラットフォームと業務アプリケーションのプラットフォームが分かれていることが多いが、これを同じプラットフォームでつなげることで業務改善につながる、と語った。

クラウド時代からAI時代にかけてのRed Hatのアプローチと製品を紹介

続いて「Tech Exchange」として、実際のRed Hat製品について、レッドハット株式会社の三木雄平氏(技術営業本部 技術営業本部長 常務執行役員)と駒澤健一郎氏(アジア太平洋 CTOオフィス チーフアーキテクト)が解説した。

クラウド時代にオープンハイブリッドを提供

三木氏はまず、過去のトレンドから学んだこととして、「新しいトレンドが古いトレンドを消すわけではない。新しいトレンドは過去のトレンドの延長線上に構築される」として、AIのシステムも既存のシステムの延長線上に構築されると述べた。

三木氏は、クラウド移行の時代で学んだこととして、パブリッククラウドでもプライベートクラウドでもハイブリッドで使える「Location(場所)」、クラウドの柔軟性を生かすために自動化が重要という「Consistency(一貫性)」、最新のイノベーションから自社に合ったものを選べる「Innovation(イノベーション)」、チームが壁を越えてつながる「Collaboration(協働)」の4つのポイントを挙げた。そのうえで、Red Hatの製品はこの4つに対応すると強調した。

こうしたRed Hatのオープンハイブリッドクラウドの採用事例として、三木氏は航空会社など向けのフライトシミュレーションやトレーニングを提供するカナダのCAE社の事例を紹介した。

CAEでは、世界2000人の開発者の開発スピードを止めることなく、かつ3つのクラウドでサービスを提供し、規制やパートナー連携、既存のシステムとの連携を実現するシステムを求め、Red Hat製品を採用した。

これにより、年間13万人以上のパイロットを訓練できるようになり、セキュリティ脆弱性の修正スピードも12倍になったという。

RHEL、Ansible、OpenShiftの新機能

それをふまえて駒澤氏が、クラウドプラットフォームの最新の進化について、「Efficiency(効率化)」と「Modernization(近代化)」の2つの軸から解説した。

「効率化」については、春のRed Hat Summitでの、Red Hat Enterprise Linux(RHEL)、Ansible Automation Platform、Red Hat OpenShiftの新発表を駒澤氏は紹介した。

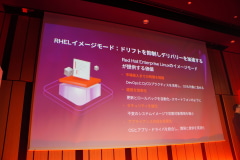

まずは、RHELの最新版である「RHEL 10」について。大きな特長に、特殊なコンテナを元にOSイメージをインストールする「イメージモード」がある。これにより、アプリケーションの投入スピードが向上し、運用を効率化し、不変のイメージでシステムのドリフト(管理された設定と実際の設定などのずれ)のリスクを軽減し、不変のシステムイメージでセキュリティを強化するという。

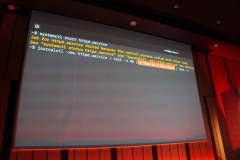

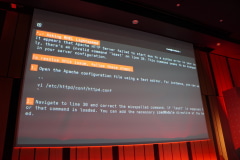

また、AIアシスタントの「RHEL Lightspeed」も登場した。LinuxのエキスパートがRHELの中にいるようになり、スキル人材の問題を解決するという。駒澤氏はRHEL Lightspeedのデモ動画で、コマンドラインで、システムログをRHEL Lightspeedの「c」コマンドにパイプで渡して、解決方法を聞くところを見せた。

また、効率化に直結しているのが、自動化ツールのAnsible Automation Platformだ。駒澤氏は、デプロイ時間の短縮が50%以上、エラー対応時間の短縮が80%以上、バッチ適用時間の改善が90%以上といった数字を紹介。さらに、Red Hatの親会社であるIBMによるHashiCorpの買収によりTerraformとAnsibleの統合が進んでいることや、Ansibleのプレイブックを書くときのAIコーディングアシスタント「Ansible Lightspeed」によってプレイブックの開発が進んでいることを紹介した。

OpenShiftについては、コンテナと仮想化の両方を一貫して動かせるようになったことや、ソブリンクラウドのニーズにも対応すべく国内パートナーがOpenShiftを採用していること、OpenShiftの管理コンソールでAIアシスタントが使える「OpenShift Lightspeed」などについて駒澤氏は紹介した。

OpenShiftで仮想マシンも動作

続いて「近代化」について。これをさらに、「仮想化技術の近代化」「自動化とAIでIT運用を近代化」「開発者の生産性を近代化」の3つに分けて駒澤氏は説明した。

まず「仮想化技術の近代化」。OpenShiftでコンテナと同じように仮想マシンを動かす「OpenShift Virtualization」が登場している。駒澤氏は「ベンダーロックインだった状況から、さらなる選択肢を提供する」と説明した。Red Hat Summitでは顧客が3倍に増えたと紹介されたという。

さらに、仮想化インフラに必要なストレージやネットワークなど各テクノロジーのベンダーと協業を拡大して、ソリューションの組み合わせや検証、事例発表を進め、技術的な不安を解消していくと駒澤氏は語った。

そのほか、仮想化インフラの移行について、戦略や基礎、拡大、進化のフレームワークを用意。トレーニングなども提供していくと説明した。

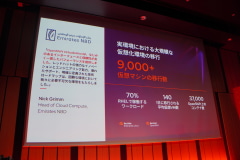

仮想化技術の近代化の事例としては、中東の金融会社であるEmirates NBD社が紹介された。OpenShift Virtualizationに、1日に仮想マシン140台を移行するというペースで移し、現在では9000台以上が動作。3万7000のコンテナと同居しているという。

「IT運用の近代化」は、Ansible Automation Platformだ。これは3段階に分かれ、これまでのAnsible Automation Platformによる「運用自動化を標準化」が最初の段階だ。

そこに新しく「イベント駆動の自動化とAIOps」として「Event-Driven Ansible」が登場し、Ansibleがイベントをキャッチしてリアルタイムに対応するようになり、さらにLightspeedが動的にプレイブックを生成できるようになる。さらに「すべての自動化にポリシー適用」として、動的に生成されるプレイブックにポリシーを適用する「Ansible Policy as Code」によって、ガードレールを提供する。

「開発の近代化」について、駒澤氏は背景として、86%の組織がクラウドネイティブアプリを開発しているが、しかし76%が追いつけていないという実情があり、さらにセキュリティ懸念のあるパッケージが年間156%増加しているという調査結果を紹介した。

この課題に取り組むのが「Red Hat Advanced Developer Suite」だ。Trusted Software Supply Chainによってセキュリティを向上し、Red Hat Developer Hubによって協働を促進し、OpenShift GitOpsとOpenShift Pipelinesによってアプリケーション開発の多くの作業を自動化する、と駒澤氏は説明した。

クラウド時代までに提供したメリットをAI時代にも提供

その次のAI時代について、再び三木氏が登場して説明した。

まずOpenShift AIの採用事例として、トルコ航空の例を三木氏は紹介した。すでに60のモデルをデプロイし、さらに40モデルを開発中で、AIによってダイナミックプライシングや不正検出、燃料効率の改善などさまざまなことを実現しているという。

三木氏はRed Hatのアプローチとして、「クラウド時代までに提供したメリットをAI時代にも提供する」と語った。これは、三木氏が最初に説明したオープンハイブリッドクラウドとそのための製品群を指す。

そしてそこにRed Hat AI製品群が加わる。具体的には、推論サーバーの「vLLM」、分散推論の「llm-d」がある。さらに、AIエージェントを本格的に開発するためにMCPなどのプロトコルやLlama Stackなどのフレームワークが重要になるので、RHEL AIに組み込んでいく。そのほか、AIがシステム運用を助けるAIOpsなどもある。

三木氏は最後に、生成AIのような転換期には不確実性がつきものだと説明。そして、「Any Model, Any Accelerator, Any Cloud」によって不確実な未来に柔軟に対応し、不確実性を取り除くソリューションを提供する、と語った。

楽天銀行がOpenShiftを採用した事例を語る

ゼネラルセッションでは「Leader Discussion」として、OpenShiftを採用した楽天銀行株式会社の早川一氏(常務執行役員 データインテリジェンス本部担当役員 兼 システム本部担当役員 兼 システム本部長)が登壇。レッドハットの三浦氏との対談形式で、その経緯や結果について語った。

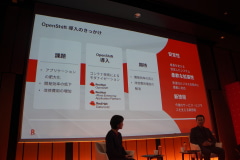

OpenShift採用のきっかけについては、急速なビジネスの拡大に対応できる環境の構築が急務だったと早川氏は説明。課題としては、アプリケーションの肥大化や、開発効率の低下、改修費用の増加といった点があった。さらに、自社開発にこだわりがあったこともあって、OpenShift採用を決定したと同氏は語った。

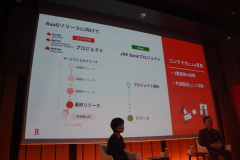

OpenShiftの導入当時の課題と最新状況としては、まず当初OpenShiftのエンジニアがいなかったため、レッドハットの研修で技術を習得した。また、一括でリリースすると影響が大きいということから、段階的なリリースにした。

苦労した点では、アプリケーション実行環境のバグに遭遇したことがあり、このときは近い立場のユーザー企業をレッドハットに紹介してもらってノウハウを教わって解決したというエピソードを早川氏は紹介した。

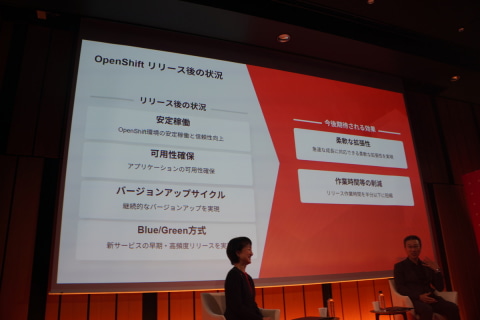

OpenShiftによる環境のリリース後について尋ねられると、満足していると早川氏は答えた。大きなトラブルが起きずに安定稼働しており、繁忙期にはPodをすぐに追加して可用性を確保できる。また、OpenShiftのバージョンアップサイクルの早さには当初驚いたが、2系統に分け、バージョンアップのテスト内容を明確に定めたことにより、計画的にバージョンアップできているという。さらに、アプリケーションのBlue/Green方式にも対応した。

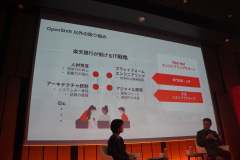

OpenShift以外のIT戦略については、自社開発において、アジャイル開発やプラットフォームエンニアリングなどにRed Hatエンジニアリングサポートを受けて改善をしていることを紹介した。

また、楽天銀行では銀行機能を提供するBaaS(Banking as a Service)サービスも提供し、JR東日本の「JRE Bank」が採用している。

この開発において、当初は基幹系更改とJRE Bankのプロジェクトのスケジュールが重なることになり、その結果、旧システムと新システムの両方でBaaSサービスを二重開発する必要が生じてしまう。これを、コンテナに習熟してきたことなどを要因として、基幹系更改を半年早め、それによってBaaSサービスは新システムでのみ開発すればよくなったというエピソードを早川氏は紹介した。

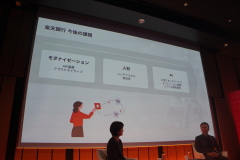

楽天銀行の今後の取り組みについて尋ねられると、早川氏は、モダナイゼーションや、人材、AIを挙げた。

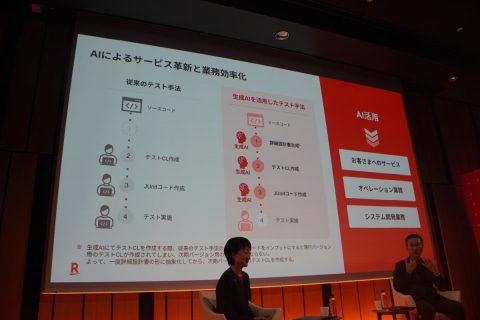

AI活用としては、サービス、オペレーション業務、システム開発の分野を対象としているという。その中でシステム開発の事例として、JDKのバージョンアップのたびに手作業で行っていた影響調査の工数を、生成AIの活用により3分の1に削減できたと早川氏は紹介した。