イベント

すべてはVMwareを選ぶ顧客のために――統合プライベートクラウド「VMware Cloud Foundation 9.0」のビジネスモデルとプラットフォームとしての戦略

VMware Explore 2025 総合レポート

2025年9月16日 06:15

「VMware Cloud Foundation 9.0(以下、VCF 9)」はプライベートクラウドプラットフォームとして非常に出来が良い製品だ。今回発表されたプライベートAI機能の統合やCanonicalとの提携なども非常に興味深い。顧客はこれらのアップデートも含めてVCF 9の方向性を前向きに評価しており、VMwareからの移行を検討していた企業であっても、VCF 9の進化は魅力的に見えるはずだ」――。

8月25日~28日(米国時間)の4日間にわたり、米国ラスベガスで開催されたBroadcomの年次カンファレンス「VMware Explore 2025」の会場にて、Gartner バイスプレジデント アナリスト トニー・ハーベイ(Tony Harvey)氏は、筆者の「VCF 9という製品をどう評価するか」という質問にこう回答した。

新生VMwareの象徴ともいえるVCF 9の一般提供が開始されたのは2025年6月(日本では7月)、それから2カ月後に開催されたラスベガスのカンファレンスは、VCF 9のリリースが発表された1年前とは、おそらくBroadcom/VMwareにとって良い意味で雰囲気が異なっていた。

前述のハーベイ氏の言葉にもあるように、来場者のVCF 9に対する満足度はおおむね高く、プライベートクラウドにフォーカスするというBroadcom/VMwareの戦略は顧客やパートナーの間で好意的に受け止められているというのが、4日間の取材を通しての印象だ。2023年12月にBroadcomが発表したVMware製品のライセンス改定と、それに伴う事実上の大幅な値上げが既存の顧客に大きな混乱をもたらしたことはまだ記憶に新しいが、BroadcomによるVMware買収から約2年が経過し、新体制のもとで発表されたVCF 9が一般提供されたことで、ようやく多くのステークホルダーが納得できる状況に落ち着きつつあるといえる。

買収、ライセンス改定、そしてVCF 9のリリースと、既存のVMwareユーザーにとってはキャッチアップが難しいほどの目まぐるしい変化に見舞われたこの2年だったが、Broadcomは、今回のカンファレンスであらためて「VCF 9をコアに据えたプライベートクラウドへのフォーカス」を前面に打ち出し、顧客の理解を求めた。

本稿では現地での取材をもとに、今後のBroadcom/VMwareにとって戦略的製品となるVCF 9について「ビジネスモデル」と「統合プライベートクラウドプラットフォームとしての進化」という2つの視点から考察してみたい。

顧客のロイヤルティーをこれまで以上に高めていく役割を担う「VCF 9」

BroadcomがVMwareのライセンス改定を発表したとき、少なくない顧客やパートナーの間に怒りにも近い反応が出た理由のひとつに、その発表があまりにも突然で、かつ顧客に対して容赦のない直接的な内容だったことが挙げられる。

おそらくBroadcom CEOのホック・タン(Hock Tan)氏のビジネス哲学に沿った決定だったと推測するが、VMwareの文化に長く親しんできた顧客にとっては青天のへきれきにも近い衝撃だったはずだ。

大口顧客のトップであるAT&Tは、2024年8月に「ライセンス改定によりVMwareコストが1050%上昇する」として、Broadcomに対しライセンスサポートの延長を求める提訴をしたことは広く知られているが、日本でも同年9月、日本法人のヴイエムウェアが独占禁止法違反の疑いによる公正取引委員会の立ち入り検査を受けている。

なお、AT&Tとの裁判は2024年11月に和解に達しており、日本の公正取引委員会(公取委)による検査については「当局の理解を得られるよう、真摯(しんし)かつ前向きに話し合いを重ねている状況」(ヴイエムウェア)だという。

一方で、ビジネス的に見るとこのライセンス改定は大きな成功を収めたといっていいだろう。2025年6月に発表された2025年度第2四半期決算における同社の売上は、前年比20%増の150億ドルと非常に好調で、うちソフトウェアインフラストラクチャ部門は65億9600万ドルと前年比25%増の伸びを示している。

この成長には、買収後のVMware製品の高い収益性が大きく貢献しており、買収前のVMwareの売上高を四半期ベース(平均33億ドル前後)で約2倍、年間ベース(買収直前は76億ドル)で約3倍も上回るとされている。つまり、ライセンス改定によるコストの増加やサブスクリプションモデルへの一本化は一部の顧客離れを引き起こしたことも事実だが、シンプル化されたバンドルパッケージとライセンスはVCFのメインターゲットである大企業にとって受け入れやすいものであったことが、収益にも現れるようになった。

「サブスクリプションモデルに関しては、大手のエンタープライズテックカンパニーのほとんどが同モデルを採用しており、パーペチュアルライセンスは逆にほとんど見なくなっている。サブスクリプションはいまや業界のスタンダードであり、Broadcomとしてもそれに倣うことはビジネスとして自然なアプローチ」(Broadcom Software APJ担当プレジデント シルヴァン・カザード氏)。

実際、今回のカンファレンスでは大手企業のVCF導入が相次いで発表された。その最たるアナウンスが、Wal-Martがグローバルオペレーション統合のための仮想化インフラとしてVCFを選択したというニュースで、VCFが、世界最大の小売企業であるWal-Martのグローバルインフラを支えるに十分な一貫性と拡張性を備えていることを示す証しとして、VMwareの既存顧客に対する強力なメッセージングとなった。

また、長年のVMwareユーザーであるNTTドコモも「Broadcom/VMwareと何度も話し合いを重ねた結果、ライセンス改定に伴う影響は十分に納得できるものであり、それ以上にVCFの進化により受けられるメリットのほうが大きい」(NTTドコモCS ネットワーク本部 ネットワーク運営事業部長 木谷靖氏。NTTドコモが展開する顧客向けサービスでVCFをインフラとして導入するプロジェクトに関与)と判断し、あらためてVCFの継続利用を表明している。

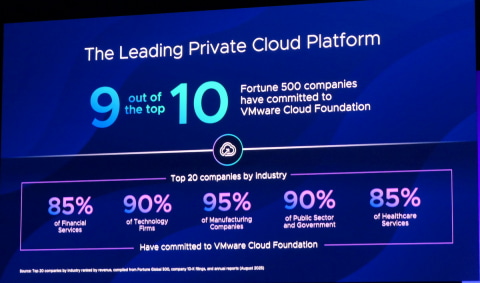

Broadcom VCF部門 製品担当バイスプレジデント ポール・ターナー(Paul Turner)氏は、カンファレンスの基調講演で「Fortune 500のトップ10企業のうち9社はVCFを採用しており、金融/テクノロジー/製造/パブリックセクター/ヘルスケアといった各業界の上位20社のほとんどがVCFを導入している」と、エンタープライズでの採用率の高さをあらためて強調していたが、Wal-MartやNTTドコモの動きはVMware製品、特にVCFのエンタープライズにおける変わらない信頼性を象徴するものだったといえる。

「1年前のVMware Explore 2024でホック・タンCEOから“未来はプライベートクラウドにある”という話をさせてもらった。当時はまだライセンス改定の影響で混乱する顧客やパートナーが多く、タンCEOのメッセージが十分に伝わっていなかった部分もあったが、1年が経過し、多くの方々が我々の戦略にアラインすると表明してくれた。今回のカンファレンスには日本から150名近くの顧客/パートナーが参加しているが、非常にポジティブに我々のビジネスを評価してくれており、さらにVCF 9が提供開始されたことで納得感、安心感を得られたという声も寄せられている」――。

日本の報道陣とのグループインタビューに応じた、ヴイエムウェア 代表取締役社長 山内光氏は、日本の顧客の間でもBroadcom/VMwareのビジネスモデルが受け入れられつつあると話す。逆にいえば、ライセンス改定のショックから顧客が落ち着くまでにそれだけの時間が必要だったということだが、そうした状況下で満を持して登場したVCF 9は、今後、回復しつつある顧客のロイヤルティーをこれまで以上に高めていく役割を担っており、Broadcomのビジネスモデルを象徴する戦略的製品として展開されることになる。

プライベートクラウドと「VCF 9」が、企業をさまざまな摩擦から解放する

1年前のVMware Explore 2024で「未来はプライベートクラウドにある」と語り、VMware製品のプライベートクラウドへのフォーカスを宣言したタンCEOだが、今回のカンファレンスでもその方向性をより強化していく姿勢を明らかにしており、「プライベートクラウド、そして20年以上のイノベーションの成果であるVCF 9こそが企業を苦しめるさまざまな摩擦(friction)から解放する」と強調している。

VMwareのプライベートクラウドへのシフトは、ここ数年のエンタープライズを取り巻く環境の変化を考慮すれば、理にかなっているといえる。セキュリティ、コンプライアンス、プラットフォームの透明性、デジタルソブリン、パブリッククラウドのコスト増、レガシーとクラウドネイティブアプリの混在、インフラの複雑化、そして生成AI――企業はこれらの課題に取り組むにあたり、プライベートクラウドを戦略上、より重要なインフラとして位置づけるようになっており、VMware買収を完了した2023年11月時点よりもその存在感は高まっている。

もともと仮想化に関しては圧倒的な技術力とシェアを誇っていたVMwareだが、VCF 9の製品開発を統括するターナー氏は「VCF 9は仮想化技術を知り尽くした“グル(Guru:第一人者)”たちを含む、約5000人のエンジニアが100万時間をかけて開発に専念してきた最高の統合プライベートクラウドプラットフォーム」と、仮想化基盤としての絶対の自信を隠さない。

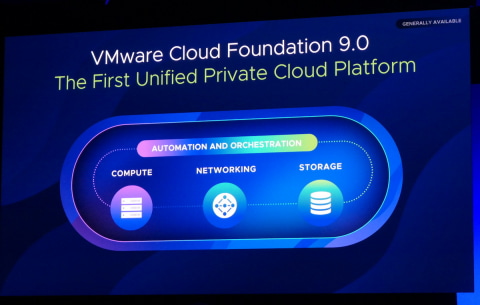

加えて、VCF 9は

・単一のインターフェースでプライベートクラウドのすべてのリソースを、パブリッククラウドを含むすべての環境で一元的に運用/管理

・レガシー、生成AI、クラウドネイティブアプリケーションなどすべてのワークロードを統合されたプラットフォーム上で実行

・主権(デジタルソブリン)、セキュリティ、透明性の徹底

を開発方針として掲げている。

端的にいえば「すべてのリソースをVCFでオペレーションし、あらゆるワークロードをVCFで動かす」という、統合プライベートクラウドプラットフォームとしての方針をより鮮明に打ち出しており、今回のカンファレンスではこの方針に沿った発表が多く行われた。

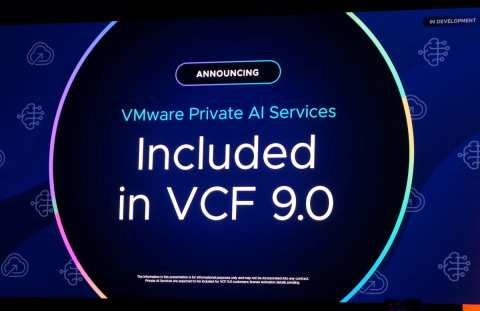

その中でも特に注目されたのが、これまでVCFのオプション(Advanced Services)のひとつとして提供されていたプライベートAIサービス「VMware Private AI」の統合だ。もともとは2023年8月に、NVIDIAとの協業として発表したリファレンスアーキテクチャ「VMware Private AI Foundations with NVIDIA」から発展したサービスで、当時はまだ少数派だった自社のデータセンター上に生成AI環境を構築/運用するという顧客のリクエストを受けて開発したものである。

今回の発表でPrivate AIがVCF 9の標準コンポーネントになったことで、ユーザーはオプション料金を払うことなく、ネイティブにプライベートAIサービスを利用できる。Broadcomはこれを「Private AI as a Service(サービスとしてのPrivate AI)」と呼んでいる。

BroadcomでVCF部門のAIおよびアドバンスドサービス担当グローバルヘッドを務めるクリス・ウルフ(Chris Wolf)氏は、「(Private AIの)開発を始めた3年前はまだ誰もプライベートAIの重要性を理解していなかった。しかし3年後の現在は明らかに市場でプライベートAIに対するモメンタムが形成されている。また、ソブリンの観点からもプライベートAIを選択する企業が増えてきている」と語る。

現在も生成AIに関連したイノベーションの多くはパブリッククラウドの基盤から生まれているが、ウルフ氏は「ハイパースケーラーのプラットフォーム上で、ユーザーが望む通りにAIワークロードをスケールするのは難しい。VCFに組み込まれたPrivate AIであれば、ユーザーが所有するデータにもっとも近い場所で生成AIモデルを動かし、構築したアプリケーションを、パブリッククラウドを含む好きな場所にデプロイすることが可能だ。最近はハイパースケーラーもオンプレミスの生成AIサービスを提供する方法を模索しているが、ひとつのAIモデルもしくはひとつのアプライアンスしか使えない、特定のハードウェアリソースに縛られるなどの制限が伴うことが多い」と指摘。

「我々は今後、プライベートAIがAI活用の主流になると見ている。多くのハードウェアをサポートし、さまざまなモデルを選択でき、どこでもデプロイできるVCFはユーザーにとってもっとも使いやすいAIプラットフォームになると思っている」と、プライベートAI基盤としてのVCFのメリットを強調する。

このほか、今回のカンファレンスではPrivate AIに関連した発表として以下が発表されている。

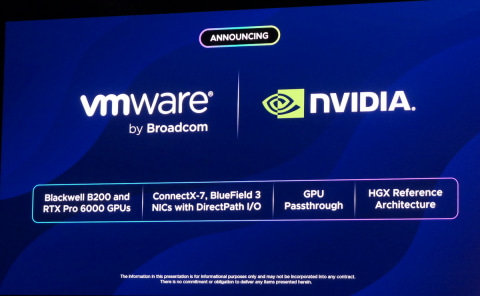

・NVIDIAとのパートナーシップの拡大、最新ハードウェアのBlackwellファミリを幅広くサポート … NVIDIA Blackwell B200/NVIDIA RTX Pro 6000 Blackwell Server Edition GPU/NVIDIA ConnectX-7/NVIDIA Bluefield-3 400G DPU

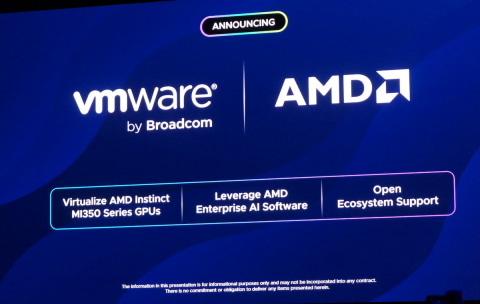

・AMDとエンタープライズAIにおける協業 … AMD ROCm Enterprise AIソフトウェアおよびAMD Instinct MI350シリーズGPUをPrivate AIでサポート

・VCF Intelligent Assist(テックプレビュー) … AIベースのサポートアシスタント

・開発者向けのサポート拡大 … MCPサポート、マルチアクセラレータモデル実行環境(AMDやNVIDIA GPUなどさまざまなアクセラレータにAIモデルを柔軟にデプロイ)、Multi-tenant Model-as-a-Service(サービスとしてのマルチテナントモデル)

また、“統合”プラットフォームという意味では、開発者向けの機能を拡充している点も興味深い。VCFではすでにKubernetesベースのクラウドネイティブアプリケーション開発環境の「VMware Tanzu Platform」を統合しているが、今回のカンファレンスでは、アップデートしたバージョン10.3が発表されたことに加え、新たにGreenplumをベースにしたデータレイクハウスサービス「VMware Tanzu Data Intelligence」をローンチしている。

BroadcomでTanzu部門プロダクトマネジメント&マーケティングのヘッドを務めるバート・トマ(Burt Toma)氏は「新しいTanzu Data Intelligence 10.3のハイライトは3つある。ひとつ目は既存アプリケーションのモダナイゼーションの自動化、2つ目は脆弱性ダッシュボードの追加などを含むセキュリティ機能の拡充、3つ目はAIモデルの利用制限(モデルクォータ)などAIガバナンスの強化だ。

また、データレイクハウスのTanzu Data IntelligenceはGreenplumをベースにした超並列なデータプラットフォームで、自社の構造化データと非構造化データを同じプラットフォーム上でコンバインしたいという顧客のニーズに応えた。スケーラビリティや信頼性の点で、競合他社のデータレイクハウスサービスに負けない製品に仕上がったと思っている」と語る。

基調講演ではタンCEOが「IT担当者と開発者の摩擦の解消」をVCFの重要なミッションのひとつとして挙げていたが、今回のカンファレンスでは全体的に「開発者にとって使いやすいプラットフォーム」というメッセージがあちこちで使われており、IaaSだけでなくPaaSとしてのVCF 9の存在感を高めようとしていることがうかがえる。

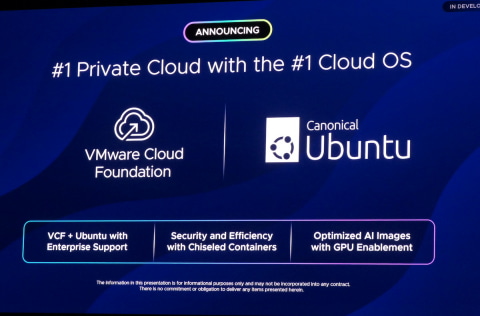

もうひとつ、開発者向けのアップデートとして注目されたのがCanonicalとのパートナーシップの発表だ。内容としては、VCF上でCanonicalのエンタープライズLinuxディストリビューションである「Ubuntu Pro」、およびCanonicalの超軽量コンテナ「Chiseled Container」のネイティブサポート、さらに事前構築済みの仮想化GPUドライバを搭載したUbuntuイメージの提供によるAIデプロイの高速化となっており、モダンアプリケーション開発とAIワークロードの最適化を目指すとしている。

この提携は、明らかに競合であるRed Hatをターゲットにしたもので、ターナー氏は「Red Hatはこの発表を聞いてあわてふためいているんじゃないかな。世界でもっとも普及しているクラウドOSであるUbuntuをVCFでサポートし、さらにコンテナサイズを縮小する効率的なChiseledコンテナがVCF上で動くようになることで、Red Hat OpenShiftはもう過去のものになるかもしれない」と、日本の報道陣とのインタビューで語っている。

冒頭でコメントを紹介したハーベイ氏も「現時点では競合であるRed Hatと組む余地がない以上、CanonicalとのパートナーシップはBroadcomにとっては自然な選択だろう。TanzuはコンテナプラットフォームとしてはまだOpenShiftにかなわない部分が多いが、このVMwareが苦手としていた部分をCanonicalとの連携が埋めてくれる可能性は高い」と、このパートナーシップを評価している。

*****

今回のVMware Explore 2025の現地参加者は約5000名と発表されているが、数年前と比較すると、明らかにイベントの規模が縮小している印象を個人的に受けた。仮想化基盤市場におけるVMwareのシェアは依然高く、本稿で紹介したようにVCF 9の製品評価は総じて高いが、今後はVMware環境から離れる顧客のケースを聞く機会も増えることは間違いない。

こうした既存顧客の“離反”に対して、Broadcomはどう向き合おうとしているのか。日本法人の山内社長は「いまは既存の顧客がVCFで足元のインフラを固めること、そしてレガシーだけでなくAIなどの新しいワークロードをVCF上に統合していくことを全力で支援していきたい。競合他社の動向については我々は関知しないことであり、それらとの比較については答えることはできない。VCFを選んでくれた顧客のために価値を提供し、プライベートクラウドの新しい姿を見せられるよう努力していきたい」と話す。

「25年前に我々が仮想化技術を発表したとき、世の中の多くの人々が“クレイジー”と嘲笑した。しかしそのイノベーションを必要としていた人たちが多くいて、彼らがVMwareを支えてくれたおかげで、我々は止まらずに前に進むことができた。そして今度はデータセンター全体の仮想化とモダンプライベートクラウドの実現にフォーカスし、顧客が次世代のデータセンターを構築することを支援していきたい」――。

基調講演の最後にターナー氏は会場の聴衆に向かってこう訴えた。後日、インタビューの席上でターナー氏に「昔はイノベーティブで尖(とが)っていた技術や製品を市場に出してきたVMwareはもう存在しないのか」と尋ねると、「Broadcomのリサーチセンターではあらゆる最新技術を調査し、分析している。我々がイノベーションから離れることはなく、事実、売上の多くを開発に再投資している。ただしすべてのイノベーションは顧客への価値提供のためだけに行われる」という答えが返ってきた。

これまで築いてきた圧倒的な市場シェアを守ることよりも、ある程度の顧客の離反は覚悟しつつ、Broadcomのソフトウェア部門として、既存の顧客のサポートと統合プライベートクラウドプラットフォームとしての進化に全力を尽くす――。Broadcom/VMwareがVCF 9のリリースで明らかにした同社の戦略に対し、移行を検討している企業は今後、どういう決断をしていくのかが注目されそうだ。