ニュース

ランサムウェア被害が70%増、二重脅迫で被害額も増加――アクロニス調査

2025年9月16日 06:30

アクロニス・ジャパン株式会社(アクロニス)は12日、「アクロニスサイバー脅威レポート2025年上半期版(1月~6月)」に関する説明会を開催した。同レポートは、2021年より半年に一度発行しているものだ。

説明にあたったAcronis脅威リサーチユニット シニアソリューションズエンジニアの後藤匡貴氏は、今回のレポートの主な結果として、ランサムウェア被害が増加していることや、マネージドサービスプロバイダー(MSP)が狙われていること、生成AIが攻撃を容易にしていること、そしてコラボレーションアプリへの攻撃が増加していることを挙げた。

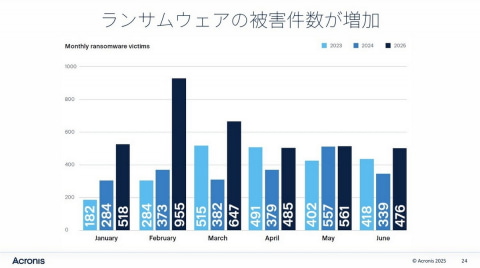

ランサムウェアの被害については、「前年同期比で約70%増加した」と後藤氏。その背景には、AIによるフィッシングメールの高度化や攻撃プロセスの自動化、また中小企業などセキュリティ体制の脆弱な組織が多く狙われるようになったことがあるという。また、近年のランサムウェアは単なるデータ暗号化にとどまらず、情報漏えいをちらつかせる二重脅迫も増え、「これによって企業側が支払う金額も増加傾向にある」という。

2月には被害件数が急増したが、これは「脅威アクターClop(Cl0p)による攻撃の影響が大きかった」と後藤氏はいう。被害件数955件のうち約35%にあたる335件がClopによるもので、特定のプラットフォームの脆弱性を突いたキャンペーンが原因とされる。一方、4月から6月にかけては、ランサムウェア・アズ・ア・サービス(Ransomware as a Service:RaaS)のひとつが閉鎖されたことや、脅威アクターの逮捕や再編などにより、攻撃件数はやや落ち着いた。

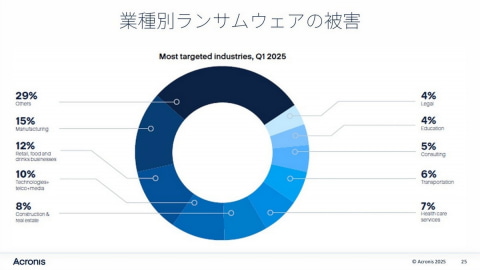

業種別にランサムウェアの被害状況を見ると、最も多くの被害が報告されたのは製造業で、全体の約15%を占めた。製造業が狙われやすい背景として後藤氏は、OTなど老朽化した機器の存在や、サプライチェーン攻撃によって一度に複数の標的が狙われること、さらには工場の停止が直接的な損害につながるため交渉しやすいと見られていることなどを挙げている。

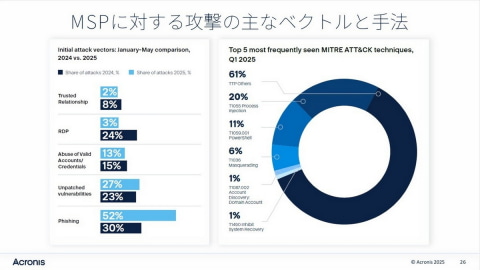

MSPについては、「マネージしているサービスを狙えば一括して攻撃を仕掛けられるため、攻撃者にとって非常に効率的な攻撃対象だ」と後藤氏。今年は多要素認証の普及などにより、RDP(リモートデスクトッププロトコル)を狙った攻撃が前年の24%から3%へと大幅に減少した一方で、フィッシングは前年の30%から今年は52%と急増しており、「技術的な脆弱性より、人間の行動を狙うソーシャルエンジニアリングへと変化している」と後藤氏はいう。特に、AIによって自然言語で生成されたフィッシングサイトやメールが攻撃の精度を高めており、「日本はこれまで言語の壁が防御要因となっていたが、生成AIによって自然な日本語でのフィッシングが可能となり、脅威が高まっている」とした。

攻撃手法としては、プロセスインジェクションが最も多く、正規のプロセスに悪意のあるコードを挿入し、管理者権限を乗っ取るような攻撃が見られるという。また、PowerShellを悪用したLiving off the Landといった攻撃も増加しているという。

AIによる攻撃については、「ここ数年で大きく変わった」と後藤氏は述べ、その事例を複数紹介した。例えば、北朝鮮の工作員がディープフェイクのアバターを使ってIT企業の面接に参加し、言語や位置情報を偽装して内部情報を取得したことや、DeepSeekのAIモデルが攻撃され、機密データが公開されたケース、また有名人になりすました偽アカウントがSNS上で投資詐欺を仕掛けたこともあったという。

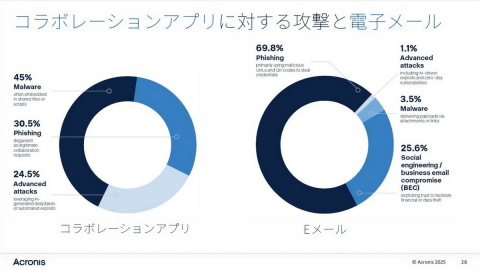

Microsoft 365やTeamsなどのコラボレーションアプリに対しては、マルウェア攻撃が前年の82%から45%に減少したものの、フィッシングは9%から30.5%に急増し、高度な標的型攻撃(APT)も24.5%に拡大した。後藤氏は、「コラボレーションアプリを通じてクレデンシャルを狙う攻撃が増えており、フィッシングなどにAIを活用するといった戦術の多様化も見られる」と説明する。

一方、メールを介した攻撃は、件数こそ前年より6.5%減少したものの、依然として高い割合を占めているという。メールへのフィッシングの比率はやや減少したものの、BEC(ビジネスメール詐欺)などのなりすましメールは増加傾向にあり、「AIによる偽装がなりすましの説得力を高めている」と後藤氏は語る。

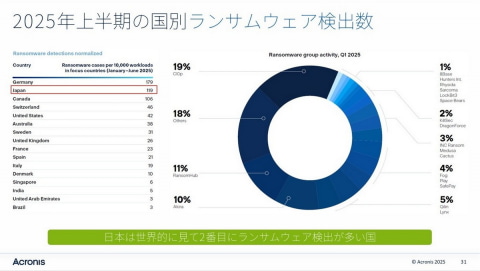

日本に関しては、「ランサムウェアの検出率でドイツに次いで世界2位だった」と後藤氏。つまり、日本は攻撃者にとって魅力的なターゲットだといい、「ITセキュリティに関する知識や対策が他国と比べて十分でない場合、攻撃の成功率が高まる。また、ランサムウェアの目的は身代金の支払いによる収益化であるため、比較的裕福で実際に身代金を支払う傾向のある国は特に狙われやすい」と警告した。