ニュース

HPE、エージェント型AIでハイブリッドクラウド運用を変革する「HPE GreenLake Intelligence」

2025年9月1日 06:00

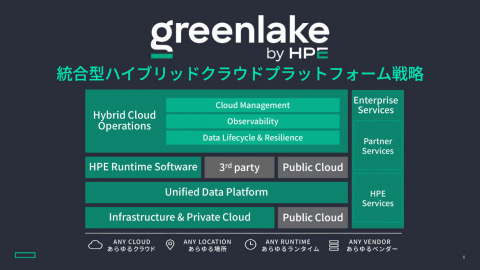

日本ヒューレット・パッカード合同会社(以下、HPE)は29日、統合型ハイブリッドクラウドプラットフォーム戦略について説明。HPE 執行役員 プリセールス統括本部長の中村史彦氏は、「HPEは、ほぼすべてのインフラレイヤにエージェント型AIOpsを統合することで、GreenLakeクラウドを、エージェント型AIを活用するハイブリッドクラウドへと変革できる。今後は、インフラ、データプラットフォーム、ランタイムソフトウェア、オペレーションといったGreenLakeのそれぞれのレイヤにおいて、エージェント型AIを実装していくことになる」と述べた。

同社は、2025年6月に米国ラスベガスで開催したHPE Discover 2025において、エージェント型AIOpsによってハイブリッドクラウド運用を革新する「HPE GreenLake Intelligence」や、ソフトウェアソリューションによる柔軟性の向上や価値創出を加速する「HPE CloudOps Software」、AIのあらゆる目標に応えるために、クラウドやコア、国境を超えたソリューションとして提供する「AIファクトリーソリューション」のポートフォリオ拡大を発表しており、これらにより、統合型ハイブリッドクラウドプラットフォーム戦略を加速する考えを示している。

「いまでは、オンプレミスとパブリッククラウドを併用するハイブリッドクラウドを運用する企業がほとんどであり、運用の高度化に取り組むフェーズに入っている。さらに、AIのデマンドが高まっている。HPEでは、これを究極のハイブリッドワークロードと呼んでいる」とし、「それに伴い、分散したデータの統合やセキュアなデータ管理、AIの処理に最適化したインフラの構築、消費電力の課題などの新たな課題も生まれている。HPEは、AIによる新たなワークロードの受け皿をプラットフォームとして具備していく必要があると考えている。それが、HPEの統合型ハイブリッドクラウドプラットフォームの基本的な戦略になる」と位置づけた。

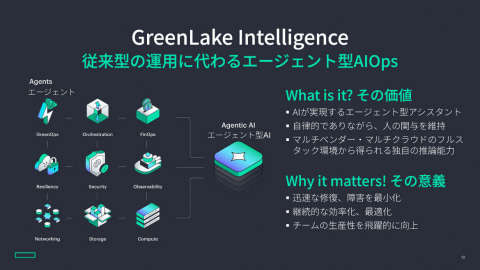

統合型ハイブリッドクラウドプラットフォーム戦略の中核となるのが、エージェント型AIフレームワーク「HPE GreenLake Intelligence」である。

日本ヒューレット・パッカードの中村執行役員は、「GreenLake Intelligenceは、エージェント型AIOpsを用いて、ハイブリッドクラウドの運用を変革するものになる」とし、「GreenLakeがクルマだとすれば、最先端の自動運転機能を実装したものがGreenLake Intelligenceになる」と比喩した。

インフラ、運用、FinOpsといったさまざまなレイヤのAIエージェントが、企業が定めた運用方針やサービスレベルを達成するために、アシスタントとしてサポート。インサイトを提供したり、問題解決を迅速に行ったりできる。

「インフラのプロビジョニングにおいても、エージェント同士が話し合いを行い、パフォーマンスやコストなどの観点から構成案を提示し、管理者は最適な案から選択することで利用を開始できる。また、運用時には、パフォーマンスの課題などを検出、診断し、解決方法を提示する。これにより、日々の運用や運用ライフサイクル全体において、生産性向上とリスク低減、迅速な修復と、障害の最小化を図ることができる」とした。

また、「MCPを利用することで、GreenLake Intelligenceが提供する推論専門エージェントと協働できる。今後、サーバー、ストレージ、ネットワーク、OS、オブザーバビリティ、FinOpsなどのエージェントを発表し、エージェント同士が連携し、フルスタック環境での成果を実現することになる」という。

また、GreenLakeのポータルに、GreenLake Copilotを実装することで、自然言語を用いながら、複雑化するハイブリッドクラウド環境の管理・運用を実現できることにも触れた。

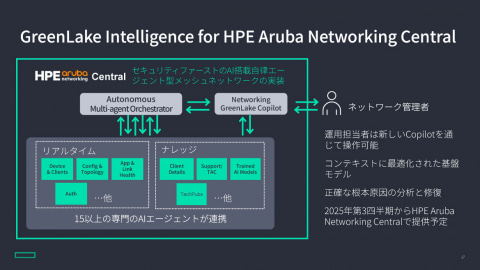

GreenLake Intelligenceの最初の実装はHPE Aruba Networking Centralを予定しており、約600万のネットワークデバイス、30億以上のクライアントエンドポイントから収集したデータをもとに分析を行い、HPEのエージェンティックメッシュが提供する豊富なコンテキストを活用した自律的な推論によって、正確な原因特定と修復を実現することになる。

「まずは、GreenLake Intelligence for HPE Aruba Networking Centralとして製品化する。リアルタイム型とナレッジ型に分類される15以上の専門AIエージェントが連携し、継続的にシステムの最適化を行い、管理者に通知する。2025年第3四半期からの提供を予定している」という。

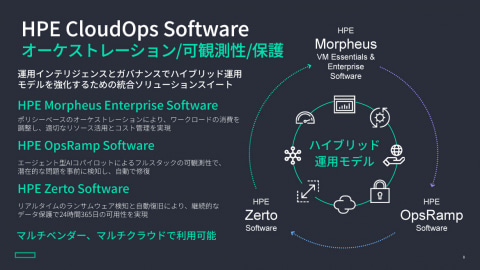

2つめの「HPE CloudOps Software」は、既存のハイブリッドクラウドの運用を高度化する新たなソフトウェアスイート製品であり、統合型マルチクラウド管理を行う「HPE Morpheus」、フルスタックのマルチベンダーAIOpsを実現する「HPE OpsRamp」、エッジからクラウドまでのデータを保護し、リアルタイムでランサムウェア検知する「HPE Zerto」で構成する。

「これまでは単独で提供してきたものを組み合わせることで、ハイブリッドクラウド環境での運用を高度化できるメリットがある。それぞれが、HPEが買収した企業の製品だが、マルチベンダー、マルチクラウドという共通要素があり、連携して利用できる。ソリューションによる柔軟性の向上、価値創出を加速できる」とする。

さらに、HPE Morpheus VM EssentialsをHPE Private Cloudと統合することを発表。CX10000によるマイクロセグメンテーションの実現や、Veeamおよび Commvault、 Cohesityとのインテグレーションも発表した。「既存の仮想化環境からモダナイズし、移行するサービスも開始する。また、VM Essentialsがサポートするハードウェアとして、新たにDell PowerEdgeやNetApp AFFといった他社製品も加わった。今後も順次バージョンアップを図ることになる」と述べた。

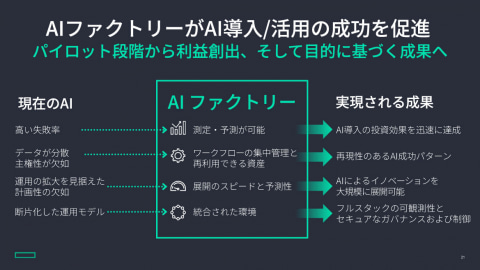

3つめの「AIファクトリーソリューション」は、AIワークロードが増加した際の受け皿になると位置づける。

「AIを全社および部門に適用していく際に、どのように考えればいいのか、運用をどうすればいいのかを解決できるソリューションになる。パイロット段階から利益の創出、成果の実現までをカバーし、AIの導入や活用を成功に導き、究極のハイブリッドワークロードの運用を実現できる」とする。

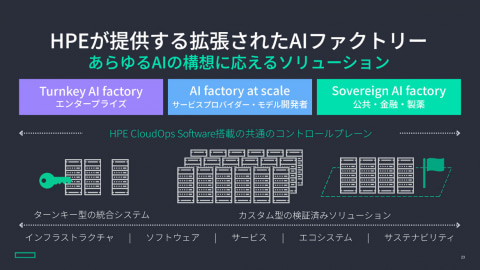

NVIDIAと共同開発したHPE Private Cloud AIでは、エンタープライズ向けのTurnkey AI factory、サービスプロバイダーやモデル開発者を対象にした大規模AI向けのAI factory at scale、政府・公共機関、金融、製薬などの秘匿性の高いデータを取り扱うSovereign AI factoryを用意。すべてのポートフォリオにおいて、HPE CloudOps Softwareを共通のコントロールプレーンとして活用できる特徴も示した。

また、HPE OpsRampが、NVIDIA Enterprise AIファクトリー向けのオブザーバビリティソリューションに認定されたことも発表した。「HPEのコンポーネントに限らず、マルチベンダー環境において、フルスタックのオブザーバビリティを実現できる」としている。

さらに、Next-Generation HPE Private Cloud AIとして、インターネット非接続のエアギャップ構成により、機密データを保護。マルチテナンシーにより、エンタープライズにおけるグループコラボレーション、GPUクオータ管理、ロールベースのアクセス制御にも対応する。また、HPEが特許を出願しているフェデレーテッドアーキテクチャーにより、段階的な投資を可能にし、AI投資を継続的に保護できるという。

加えて、HPE Private Cloud AIでは、75種類の検証済みAIユースケースを提供するほか、新たな26社のAI ISVソリューションパートナーとの連携を発表。デロイトやアクセンチュアが提供する金融サービス向けAIエージェントも提供。国内では、SCSKやCTCと、HPE Private Cloud AIに関する協業を進めていることも発表した。「国内でもトライアル環境を用意し、エコシステムの拡大に努める」と述べている。

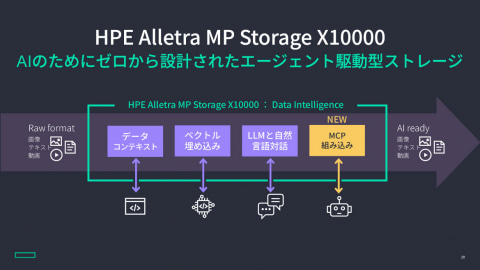

また、AIのワークロードに特化したエージェント駆動型ストレージである「HPE Alletra MP Storage X10000」に関しては、新たにリリース2を発表。Data Intelligence機能を組み込み、データにコンテキスト情報を付加したり、外部のLLMと自然言語で対話したりといったことも可能だ。また、MCPをネイティブに実装することも発表している。

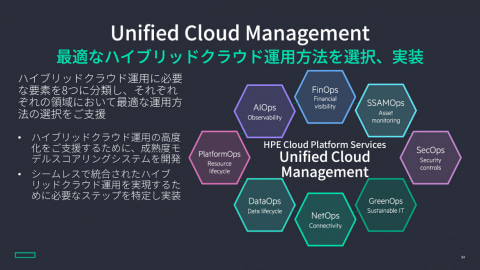

さらに「HPEはスパコンのTop500の上位3台を構築している。エネルギー効率でも高い評価を得ている。大規模AI環境の導入においては、これらの実績や冷却技術のノウハウが活用できる」とも述べたほか、最適なハイブリッドクラウドの運用方法を選択し、実装できるHPE Services Unified Cloud Managementを提供。「PlatformOps、AIOps、FinOps、SSAMOps、SecOps、GreenOps、NetOps、DataOpsという運用上考慮すべき8つの領域に対して、最適な運用方法を定義し、実装を目指すことができる。独自の成熟度モデルを利用して、最適な適用を進めることが可能になる」などとした。