ニュース

シスコとNECが協業、AIガバナンスのコンサルティングで「Cisco AI Defense」を活用したサービスを提供

2025年3月27日 06:15

シスコシステムズ合同会社(以下、シスコ)と日本電気株式会社(以下、NEC)は26日、AIガバナンス分野での協業を発表した。NECは、AIリスク評価やAIガバナンス製品の導入、AIリスク監視などのコンサルティングサービスと、シスコが提供するAIセキュリティソリューション「Cisco AI Defense」を組み合わせた「AIガバナンスサービス」を、2025年秋から提供。金融、製造業、公共機関、自治体、医療分野などを対象に展開する。

Cisco AI Defenseは、2025年1月に米国で開催した米Ciscoの年次イベント「Cisco AI Summit」で発表されたもの。AIの開発や展開、仕様に伴うリスクに対応するために設計されており、自動化されたアルゴリズムによる脆弱性テストと、モデルおよびアプリケーション全体に共通のランタイムセキュリティ層を備えて、企業のAIガバナンスの取り組みを支援し、特化したセキュリティや安全対策を提供するという。

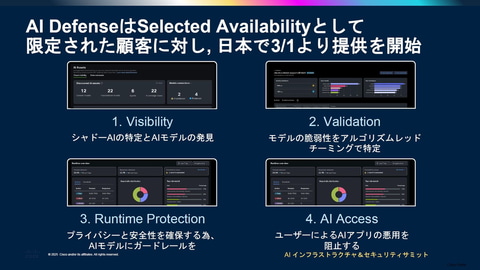

すでに3月から、米国および日本で限定顧客を対象として先行的に提供を開始。また先ごろ、米NVIDIAと共同で発表したCisco Secure AI Factory with NVIDIAにおいても、Cisco AI Defenseが採用されている。

NECではシスコからの技術提供をもとに、Cisco AI Defenseの先行評価を3月から開始しており、それをもとに「AIガバナンスサービス」の製品化を実現した。さらに両社は、Agentic AIの活用におけるリスクと対応策の検討も行うという。

なおNECは、Ciscoが2024年9月に買収したRobust Intelligenceとともに、NEC開発の生成AI「cotomi(コトミ)」のリスク評価に取り組んできた経緯がある。

NEC Corporate SVP 兼 AI テクノロジーサービス事業部門長兼AI Technology Officerの山田昭雄氏は、「NECは1960年代からAIに取り組んでおり、2023年には独自の生成AIであるcotomiを発表し、2024年11月からはAIエージェントの提供を開始している」と前置き。

「NECのAI事業の特徴は、エンタープライズ市場とパブリック市場にフォーカスしていること、BluStellarに代表されるDXソリューションのなかでAIを提供していることである。コンサルティングサービスから入り、課題を見つけ、解き方を考え、システムとして実装し、運用するといった一連のサービスを、お客さまと並走しながら実現する」と語る。

また、「Cognitive AIから、Generative AI、Agentic AIへと、AIが進化するとともに、AI活用におけるリスクも変わってきた。より高度なリスク管理が必要になっている。AIガバナンスには、社内ルールの策定やユースケースの検討、品質倫理の順守といった『セーフティ』と、情報漏えい対策やサイバー攻撃への対応、リスクのモニタリングといった『セキュリティ』の2つのアプローチがあり、今回のシスコとの協業によるAIガバナンスサービスは、これらを網羅するとともに、エージェント時代に向けたAIガバナンスの強化となる。コンサルティングサービスの領域からシスコのテクノロジーを用いて、さまざまなサービスを提供。シスコのグローバルネットワークも活用し、世界各国のAI規制も反映して、サービスを提供する。今後は、エージェントの認証問題、ガードレールの各種問題に対応し、安全安心に使ってもらえる環境を構築する」とも話した。

一方でシスコの濱田義之社長は、「シスコが目指しているのは、AI利用をステップアップさせることではなく、AIに対して、セキュアにアクセスできる環境を構築することであり、Cisco AI Defenseは、企業がセキュアな環境でAIへのトランスフォーメーションを行えるように支援するソリューションになる」と位置づける。

さらに、「シスコが卓越したネットワーク企業になるためには、卓越したセキュリティの会社となり、そのためには卓越したAI企業でなくてはならず、卓越したデータ企業でなくてはいけない。日本のAI利活用を促進するには、AIインフラを中心にした民主化と、保護が必要である。AIの利活用が進むと、安全上の懸念やセキュリティに関する脅威が課題となってくる。Cisco AI Defense では、組織がAIに対して、セキュアにアクセスできるように制御し、アルゴリズムレッドチーミング(脆弱性テスト)や、高度なリアルタイム脅威検出により、AIの利活用を保護することができる。誰もが、安全、安心に、業務にAIを活用できる社会の実現に貢献する」と述べた。

なおシスコでは、「AI時代において、組織をつなぎ、保護する」ことを使命に掲げる一方、日本における中長期戦略において、「テクノロジーイノベーションで日本の未来価値を創造」することを掲げている。

事業戦略の3つの柱のひとつが、「AI時代のビジネス変革」であり、Cisco AI Defenseは、それを支える製品のひとつに位置づけられている。

Cisco AI Defenseによってシスコが提供できる強みとしては、もともとネットワークレイヤーでのセキュリティを有しているほか、シスコ製品スイートとの統合が可能であり、ネットワーク、クラウド、AIまで一気通貫でセキュリティを提供できること、アルゴリズムによるAIレッドチーミングを提供し、安全性とセキュリティの脆弱性に対して、属人的ではなく、自動化された評価を行えること、AI専用のセキュリティ技術を持つとともに、Cisco Talosが提供する脅威インテリジェンスデータを活用できること、標準団体と連携した取り組みを行っていることなどを挙げた。

さらにシスコでは、Cisco AI Defenseを、日本の金融、保険、小売、ヘルスケアを中心に提供していく考えも示した。

一方、来日した米CiscoのAIソフトウェア・プラットフォーム担当バイスプレジデントであるDJ サンパス(DJ Sampath)氏は、「AIの活用が進展するほど、新たな種類のリスクが、前例のない規模で登場することになる。例えば、AIモデルが破綻した際には、ハルシネーションや有害なコンテンツなどセーフティの課題と、プロンプトインジェクションやインフラの侵害といったセキュリティの問題が発生する。このときに自分たちをどう守るのかを考えなくてはいけない。企業は大きなガードレールを作り、すべてのAIモデルを守っていかなくてはならない。AIの進化のスピードは速いが、スピードを優先するために、セーフティやセキュリティを犠牲にしてはいけない」と提言。

「Cisco AI Defenseは、AIアプリケーションの使用においては、AIアプリケーションの可視化や、ポリシーの適用によるコンプライアンスの確保、Cisco Secure Accessとのシームレスな連携が可能になる。また、AIアプリケーションの開発においては、基盤となるモデルとデータの可視化、モデルの検証とガードレールに関する推奨事項の提案、パブリッククラウドとプライベートクラウド全体において、ランタイムにポリシーを適用することができる。さらに、Robust Intelligenceが持つTAP(Tree of Attacks with Pruning)技術を活用することで、アルゴリズムレッドチーミングを行い、モデルがどこで破綻してしまうのかといったことも検証できる。すでに200カテゴリー以上のガードレールをボタンひとつで適用できるようになっている。Cisco AI Defenseは、発見し、検知し、防御することができる」などと説明した。

また、Robust Intelligence 日本事業責任者を務めるシスコ Business Development Managerの平田泰一氏は、「Robust Intelligenceは、AIを、セーフティおよびセキュリティのリスクから企業を守ることをミッションに掲げており、アルゴリズムレッドチーミングという独自の特殊技術が市場から評価されている。すでに日本の製造業や金融機関に利用されており、NECとは安全安心なAIの提供を議論したり、AIモデルのリスク評価を行ったりしてきた経緯もある。アルゴリズムレッドチーミングによって、リスクをあぶりだす仕組みを自動化しなければ、今後、AIは安心して利用できなくなるだろう。実際、Robust Intelligenceが攻撃を仕掛けた研究では、DeepSeekは100%攻撃が成功し、極めて脆弱であることがわかった。基盤モデルのガードレールだけでは不十分であり、ファインチューニングしたモデルの方が、ズレた回答をすることが多いということもわかっている。企業は、Cisco AI Defenseによるガードレールを活用するべきである」と述べた。

Robust Intelligenceでは、国際標準化に向けた活動にも積極的で、OWASP TOP10 Agentic AIに、シスコの社員がレビュワーとして参画しているほか、MITREとは共同リスクデータベースの開発を推進。NISTと共同で、敵対的AI分類法の研究を行い、レポートを公開するといった活動も行っている。日本においては、AIガバナンスの社会実装を目指すAIガバナンス協会の立ち上げに参画。会員数は間もなく90社を突破するという。