ニュース

Oracle、エージェント型AIを支える「Oracle Distributed Database on Exascale」の一般提供を開始

2025年8月8日 00:00

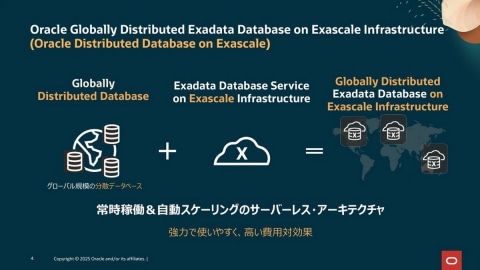

米Oracleは7日、エージェント型AIアプリケーションを支える新サービス「Oracle Globally Distributed Exadata Database on Exascale Infrastructure」(Oracle Distributed Database on Exascale)の一般提供を開始したと発表した。世界中のOracle Cloud Infrastructure(OCI)リージョンすべてで提供する。

Oracle ハイアベイラビリティ・テクノロジー担当 シニア・バイスプレジデントのウェイ・フー(Wei Hu)氏は、同データベースについて、「グローバル規模で分散されており、Exascaleのインフラで稼働するデータベースサービスだ」と説明、これによって「常時稼働するオートスケーリング可能なサーバーレスアーキテクチャが実現した」と述べている。

Oracle Databaseは、2017年にネイティブのデータベースシャーディング機能が導入され、分散データベースへと進化した。データがそれぞれ異なるロケーションに保存される構造のため、モバイルメッセージングやクレジットカードの不正検出、決済処理、マーケティングのパーソナライズなど、世界中で多数の重要な分散アプリケーションをサポートしている。

特に、「常時稼働が必要なオンラインバンキングや、データレジデンシーが問われる規制の厳しい業種、ユーザーとの近接性が求められる消費者向けアプリケーション、ペタバイト規模のAIと分析が必要なケース、さらにはハイパースケールOLTPなどのユースケースに非常に適している」とフー氏は語る。

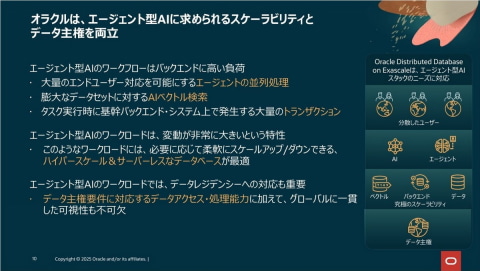

同氏は今後の新たな事例として、「エージェント型AIに対応することが求められる」と話す。「エージェント型AIは、エージェントの並列処理やAIベクトル検索、大量のトランザクションによってバックエンドに高い負荷がかかる。また、エージェント型AIのワークロードは変動が非常に大きいため、柔軟にスケールアップやスケールダウンができるハイパースケールでサーバーレスなデータベースが最適だ。さらには、データレジデンシーへの対応も重要で、データ主権要件に対応するデータアクセスや処理能力、そしてグローバルに一貫した可視性も不可欠だ」(フー氏)。

こうした要件にもオラクルのデータベースであれば対応できるとフー氏はいう。「SQLを完全にサポートしたフル機能かつエンタープライズクラスの分散データベースで、SQL向けに最適化されたアーキテクチャが潜在的なデータ損失や不整合を回避する。分散方法は6種類で、アプリケーションのデータ配置は、低レイテンシや規制順守といった要件に応じて最適化。レプリケーション方法も3つ用意し、さまざまなネットワークレイテンシの環境下でも高い可用性とパフォーマンスを発揮する」とフー氏は説明する。

また、AIやOLTP、ペタバイト級の分析などを、すべて1つの分散データベースでサポート。「複数の単一目的データベースを分散させるより、シンプルかつ高機能で、高コストなETL処理も不要になる」(フー氏)としている。

Oracle Database 23aiでは、Oracle Distributed Databaseにより、AI Vector SearchとRAG機能がハイパースケールおよびデータ主権に対応した。AIベクトルを用いた類似性検索と、顧客や製品に関するビジネスデータの検索を、1回の分散クエリで同時に実行することから、入国管理のパスポートコントロールでのリアルタイム画像認識や、Eコマースのリコメンデーションシステムといったユースケースにも対応する。

また、23aiではRaftベースのレプリケーションをサポートし、常時稼働のアプリケーションが構築できる。Raftの定足数ベースのレプリケーションプロトコルによる新しいレプリケーション方式で、アクティブ-アクティブの対称構成を採用、各シャードが特定のデータを担当して読み書きを処理する。

システムに問題が発生した際は、3秒以内にレプリカへ自動フェイルオーバーして回復する。高性能な同期レプリケーションをシャード間で行い、データ損失をゼロにするため、ミッションクリティカルなAIアプリケーションにも適用できるという。

しかし、「多くのサーバーを複数のデータセンターに展開し、管理するのは大変困難な作業だ」とフー氏は指摘する。そこでオラクルは、2024年に「Globally Distributed Autonomous Database」をリリースし、プロビジョニングが容易で自己管理が可能になった。ただ、最初のクラウドサービスでは専用インフラを使用するため、ワークロードの負担が増大すると必ずしもコスト効率が高いとは言えない。それが、今回の新クラウドサービスGlobally Distributed Database on Exascaleで、導入コストを大幅に引き下げることができるようになるという。

「Exascaleは、Exadataをサーバーレスなクラウドサービスとして提供する。専用ハードウェアを確保することなく、Exadataのすべての機能が利用可能だ。コンピュート層とストレージ層が分かれているため、それぞれを個別に拡張でき、コスト面でも有利だ。また、ストレージ効率が高いクローン機能で、瞬時のデータコピーが可能になる。企業規模を問わず手軽に導入でき、必要に応じて段階的に拡張可能な製品だ」(フー氏)

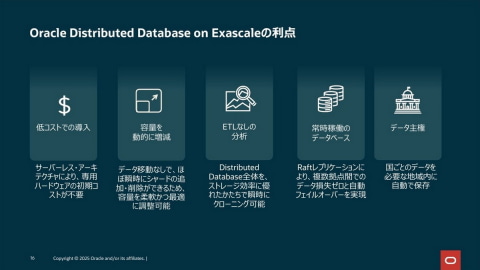

Oracle Distributed Database on Exascaleの利点についてフー氏は、「初期コストが抑えられること、容量を動的に増減できること、ETL処理なしのクローニングが可能なこと、常時稼働のデータベースであること、データ主権を確保できることだ」と話す。

初期コストが抑えられるのは、サーバーレスアーキテクチャであるためだ。Exascaleはコンピュートとストレージが分離しており、データはExascaleの専用ストレージ領域に保存、コンピュートインスタンスは必要な時だけ起動し、各層はワークロードに応じて独立して拡張できる。クラウドサービスなら専用ハードウェアの初期費用は不要で、アプリケーションを小規模に始め、必要に応じて拡張しながら従量課金で柔軟に運用できる。

コンピュート容量の増減は、シャードの追加・削除によってオンラインでスケールできる。通常シャードの追加や削除時は、シャード間のバランスを取るためにデータ移動が必要となるが、Exascaleでは新しく追加したシャードは共有ストレージセル上の既存データパーティションをそのまま利用できるため、データ移動なしでほぼ瞬時に再シャーディングができるという。また、自動スケーリング機能により、リアルタイムでワークロードに応じることやリソースの増減が可能だ。

クローニングはETL処理なしで瞬時に実行できる。クローンは、Exascaleのリダイレクトオンライト技術を活用しており、クローン作成時のストレージ容量を削減できる。開発やテスト、環境を素早く複製したい場合に最適で、ETL処理なしで分析ができるため、ストレージコストを削減しつつ迅速にインサイトが取得できるという。

また、常時稼働のデータベースとなっているため、単一の分散データベースを複数のノードや可用性ゾーン、さらには複数のリージョンにまたがって配置できる。Exascale環境で、シャードを複数の拠点に分散して配置することも可能だ。Raftレプリケーションにより、ノード障害や可用性ゾーン障害、リージョン障害が発生しても、データを失うことなく保護できるという。

データ主権要件への対応については、国ごとの固有のデータを、単一の分散データベース内で自動的に各地域や国に保存。組み込みの制御機能により、不正に国境を越えてデータが移動することを防ぎ、データをあるべき場所に確実に保管するという。

フー氏は、「Oracle Distributed Database on Exascaleは、非常に重要なユースケースに対応できる。ハイアベイラビリティ、ハイスケーラビリティ、データレジデンシーを実現しており、要求が高い日本の顧客にも必ず役に立つはずだ」と述べた。