イベント

トレンドマイクロ、NVIDIAと協業してデジタルツインによるサイバーセキュリティ対策の実現を目指すとBlack Hatで講演

2025年8月7日 12:17

サイバーセキュリティをテーマにしたカンファレンス「Black Hat USA 2025」が、8月2日~8月7日にアメリカ合衆国ネバダ州ラスベガス市にあるマンダレイベイ・コンベンションセンターにおいて開催されている。8月5日には、その併催イベントである「The AI Summit at Black Hat USA 2025」(以下、AI Summit)が同会場で行われた。

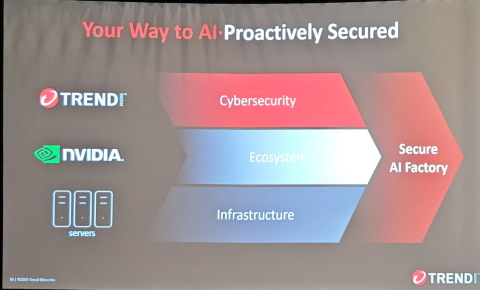

そのAI Summitの基調講演に登壇したトレンドマイクロ 最高エンタープライズプラットフォーム責任者(CEPO) レイチェル・ジン氏は「AI時代のサイバーセキュリティは能動的である必要がある。それを実現するためにトレンドマイクロはNVIDIAと協業して、デジタルツインによるサイバーセキュリティの実現を目指す」と述べ、NVIDIAが提供するGPU・ソフトウェアソリューションと同社のサイバーセキュリティソフトウェアを組み合わせてデジタルツインによるサイバーセキュリティ環境を実現し、従来型の受動的なセキュリティ対策から能動的なセキュリティ対策へ移行するとアピールした。

サイバーセキュリティ向けとして最も権威があるテックカンファレンス「Black Hat」

Black Hat USA 2025は、「Black Hat」のブランドでグローバルに開催されている、サイバーセキュリティをテーマにしたカンファレンスの旗艦イベントで、例年8月ごろに米国ネバダ州ラスベガス市で開催されている。

Black Hat最終日(今年で言えば8月7日)の翌日からは「DEF CON」の名称で知られるハッカーイベントが開催される予定になっており、両方をまたがって参加する参加者も少なくないという。ハッカーのお祭りというのがDEF CONのよく知られている姿だが、Black Hatの方はもう少しビジネス寄りのイベントになっており、サイバーセキュリティ関連ソリューションを提供する企業などが参加して、さまざまな講演などが行われる。なお、Black Hatのメインの基調講演は8月6日に行われる予定になっており、実質的には8月6日と8月7日がメインの会期となる。

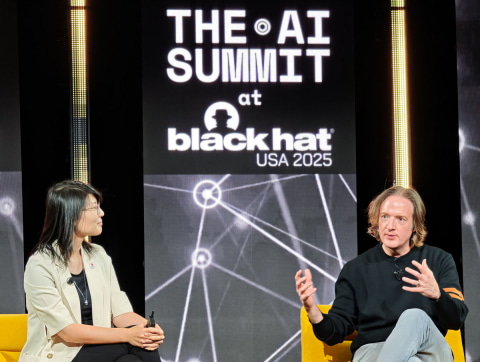

そうしたBlack Hatの中でも、AI Summitは、AIのサイバーセキュリティをテーマにしたイベントだ。基調講演の1つに登壇したProtect AI 共同創業者 兼 CEO イアン・スワンソン氏は「3年前にこのイベントでAIのセキュリティに関して講演した時は、参加者は数十人にすぎなかった。しかし、今は1000人近い参加者を集めて開催している。それほどAIのセキュリティに関するエンタープライズの注目度は変わっている」と述べ、ここ数年で急速に、AIのセキュリティに多くの企業が注目するようになった状況を端的に表現した。

AIと言えば、従来、その上で動くアプリケーションがどんなことを可能にするか、あるいはそもそもAIアプリケーションは安全なのかという議論が繰り広げられてきた。しかし、今やAIがもはやITそのものと言ってよい状況で、そのAIアプリケーションが動いている背後にある、AI Factoryなどと呼ばれるAIデータセンターのセキュリティ、さらにはそのAIデータセンターの上で、AIアプリケーションを実行するためのミドルレイヤ(OSやミドルウェア、AIアプリの開発環境)のセキュリティに注目が集まっている。

企業としては、AIをインフラとするのであれば、そうしたミドルレイヤをセキュアで信頼性のあるものにするための「AIセキュリティ」をどうするかという点に関心を寄せているのだ。

AIがAIエージェント、エージェンティックAIと進化していく中で浮上しているAIのセキュリティへの懸念

この中で基調講演の1つに登壇したトレンドマイクロのジン氏は、「AIセキュリティと一口に言うが、実際には2つの側面がある。1つは「AIのためのセキュリティ」であり、もう1つが「AIを活用したセキュリティ」だ」と述べる。トレンドマイクロはAIセキュリティ向けのソリューションとして、AIインフラ自体を守るためのセキュリティソリューションと、AIを活用してセキュリティを高めていくセキュリティソリューションの両方の面を考えているというのだ。

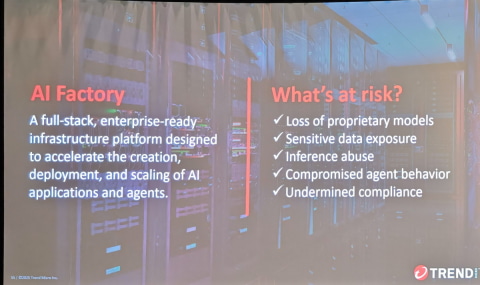

「AIのためのセキュリティ」とは、AI Factoryと呼ばれるような、GPUサーバーなどから構成されているAI専用のデータセンターや、その上でミドルレイヤのソフトウェア環境を実行するAIの実行基盤を、攻撃者などの攻撃から守るソリューションになる。

これは、クライアントPCに置き換えて考えとみるとわかりやすいだろう。一般的なPCは、PCのハードウェア(SoCやメモリ、ストレージなど)の上に、OSとミドルウェアが動作しており、その上でアプリケーションが動作している。これまでのAIの安全性というと、ほとんどがアプリケーション層の話で、ミドルウェアより下を守る議論は注目されてこなかった。しかし今後は、そうしたAI Factoryが、従来型のデータセンター(CPUやGPUなどから構成されている一般的なデータセンター)とOSなどに置き換わっていくことになるので、AI Factoryのセキュリティが大きく注目を集めているのだ。

それに対してもう1つの「AIを活用したセキュリティ」というのは、AI Factoryやクラウド、オンプレミスのデータセンター、ネットワークなど、従来型を含めたエンタープライズITシステムのセキュリティの向上を、AIで実現するという考え方だ。

AIが過去の攻撃を学習し、それに基づいてエンタープライズITシステムの設定を自律的に行う、近い将来には、そうしたソリューションを提供することをセキュリティ企業が検討している。例えば、Zscalerは、6月に開催したZenith Live 2025で、AIからの攻撃を自律的に対処するエージェンティックAI(エージェント型AI)の開発意向表明を行っている。

このような、何かを自動的に処理するAIエージェントや、さらに自律的に動作するようになるエージェンティックAIのセキュリティソリューションが登場することで、セキュリティ業界の様相は大きく変わっていくと考えられている。

トレンドマイクロはAI向けセキュリティ環境「Trend Vision One」にデジタルツイン機能を追加

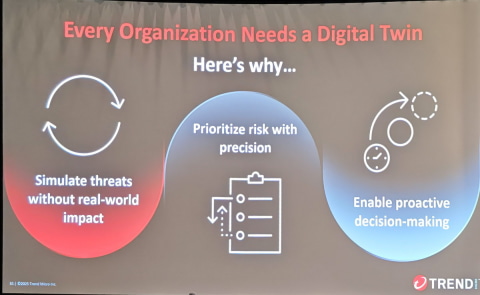

今回トレンドマイクロのジン氏が説明したのは、同社が7月31日に報道発表を行った「デジタルツイン機能」と呼んでいる、エンタープライズITシステムの実環境のコピーを仮想空間に作成し、その仮想的な環境をAIなどに攻撃させて脆弱性を確認するソリューションだ。判明した脆弱性には仮想空間の環境にパッチを当ててその効果を確認できるため、実際のエンタープライズITシステムには何も影響を与えることなく、効果検証までを行える。最終的には、効果が確認できたパッチなどを実環境に適用することで、従来よりも確実かつ安全にパッチの動作を検証できる。

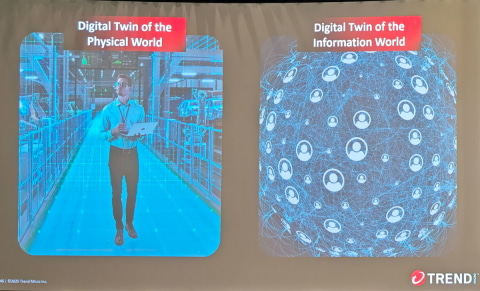

こうしたデジタルツインの技術は、現在、主に工場のデジタルツイン化などで利用されており、仮想環境に工場を複製し、その仮想空間でさまざまな実証実験を行うことで、工場に潜む問題を発見したり、効率を向上させたりしている。今回、トレンドマイクロが明らかにしたAIセキュリティ向けのデジタルツインは、それとは少し異なり、実環境もデジタル化されているエンタープライズITシステムを、仮想空間の中にそのままコピーして実行させるという取り組みだ。

なおジン氏は、「AI Factoryはフルスタックのエンタープライズグレードのインフラ環境であり、AIアプリケーションやAIエージェント、エージェンティックAIなどを動作させる環境になる。その反面、いくつかのリスクがあり、オープンソースモデルの活用、データ漏えい、推論時の不適切な振る舞い、非常に複雑なエージェントを適切に実行する難しさ、コンプライアンス上の問題などが考えられる。そうしたセキュリティ上の懸念に対処するにはデジタルツインが有効だ」と述べ、同社のエージェンティックAI向けの統合型AIセキュリティソリューションである「Trend Vision One Agentic AI Cybersecurity Platform」(以下、Trend Vision One)にこのデジタルツイン機能を提供すると説明した。

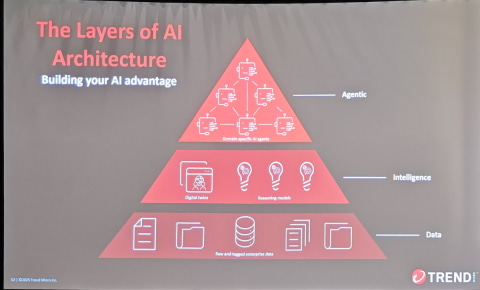

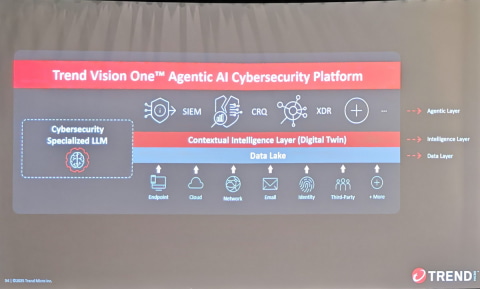

ジン氏によれば、Trend Vision Oneは、データ保護のレイヤ、AIインフラのレイヤ、エージェンティックAIのレイヤという3層構造になっており、それぞれの段階でセキュリティを高める機能を提供する。

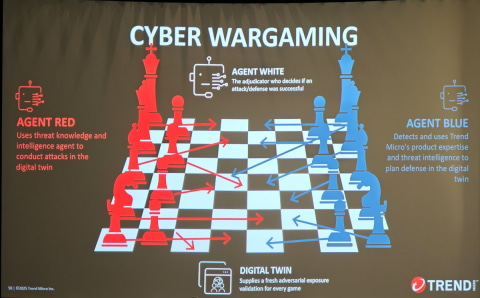

今回発表されたデジタルツインの機能は、このうちAIインフラのレイヤに統合される計画だという。Trend Vision Oneでは、サイバーセキュリティに特化した特定用途LLMが統合されており、これらがデータの保護やデジタルツインなどの機能拡張を実現する。例えば、デジタルツインでは、防御側を青組、攻撃側を赤組として、模擬サイバーセキュリティ戦ができるようになっており、自社ネットワークのセキュリティホールをLLMが見つけてくれる。

それにより、企業のIT管理者はパッチを当てる対策をデジタルツインの仮想環境に適用して動作確認を行った後で、実際の環境に適用できる。ジン氏によれば、「将来的にはそれ自体もエージェンティックAIが自動で行うようになる」というのがトレンドマイクロのビジョンとのことで、そうなれば、デジタルツインでの模擬戦やパッチ適用の試験運用などをエージェンティックAIが自律的に行い、人間は指示を出すだけでエンタープライズITシステムを管理できるようになる可能性がある。

デジタルツイン機能の実現にはNVIDIAと協業、NVIDIA AI Enterprise、NVIDIA NIMなどを活用

ジン氏の基調講演には、ゲストとして半導体メーカーNVIDIA エージェンティックAI担当 上級工学部長 バートレイ・リチャードソン氏がステージに上がり、Trend Vision Oneのデジタルツイン機能に関する両社の協業に関して説明した。

トレンドマイクロによれば、今回のデジタルツイン機能は、同社がハイブリッド(オンプレミス+クラウド)で用意しているNVIDIA GPUから構成されているAIデータセンター、そして、そのAIを実現するための統合開発環境となる「NVIDIA AI Enterprise」と、推論を行うAIアプリケーション向けの「NVIDIA NIM マイクロサービス」を使って実現されているという。

NVIDIAはこの2つのソフトウェアを、エンタープライズがAI推論環境を実現する際に開発が容易になるソフトウェア開発環境として提供しており、今回トレンドマイクロとNVIDIAが協業して、それらのソフトウェアを利用することで実現されたのだと説明があった。

NVIDIAのリチャードソン氏は「AIの拡大によりサイバーセキュリティのリスクも増大している。今回、両社が協業して作ったデジタルツインを活用することで、脅威が発生する前に能動的に脅威を見つけることができる」と述べ、AIの普及により広がり続けるサイバーセキュリティへの対策として、トレンドマイクロのデジタルツイン機能が有効であると説明した。

なお、一般的なデジタルツインの機能(例えば工場のデジタルツイン)などでは、NVIDIAの推論向けマイクロサービスに加えて、NVIDIAがデジタルツイン向けのソリューションとして提供しているOmniverseが使われるのが一般的だが、今回トレンドマイクロのデジタルツインには、Omniverseは利用されていない。

ジン氏によれば「Omniverseがカバーするのは現実の物理環境をシミュレーションする時であり、今回は仮想的なITインフラということで、それは必要がなかった。その代わりに、我々がエンタープライズITシステムのシミュレーションを行う独自の開発環境を用意して投入している」とのことである。

トレンドマイクロのジン氏によれば、こうしたデジタルツインの機能はすでにテストが開始されており、年内には顧客に提供可能になる計画だということだった。関係者によれば、現在ベータテスターを募集中で、特に日本地域で探しているということだったので、興味があるエンタープライズはトレンドマイクロに連絡してみるといいだろう。