イベント

Oracle CloudWorld Tour Tokyo 2025基調講演、NRIや富士通、ホンダなどのゲストも登壇

オラクルは分散クラウド戦略戦略を説明

2025年2月17日 06:15

日本オラクル株式会社は13日、クラウドサービスに関するイベント「Oracle CloudWorld Tour Tokyo 2025」を、ザ・プリンス パークタワー東京で開催した。「Oracle CloudWorld Tour」は世界21箇所で実施されるフラグシップイベントで、今回日本は5番目の開催となる。

午前中には「オープニング基調講演」と「OCI基調講演」が行われた。パブリッククラウドからマルチクラウド、専用クラウドまでにわたる同社の「分散クラウド戦略」についての紹介のほか、AIも取り上げられた。

また、ゲストとして、パートナーから野村総合研究所(NRI)、富士通、RKKCS、アイレットが、顧客企業から本田技研工業が登壇。エンタープライズ分野でのOracle Cloudを使った自社の取り組みについて紹介した。

オープニング基調講演の冒頭で日本オラクル 社長の三澤智光氏は、「日本オラクルは『日本のためのクラウド(を提供)』『お客様のためのAI(を推進)』の2つの重点施策のもと、クラウドとAIを通じて、日本の皆さまの成長と変革を支えている。昨年4月には、日本における1.2兆円のクラウド投資も発表した。日本国内でのクラウドオペレーションセンターの設立など、日本のお客さまにさらに貢献していきたい」とあいさつした。

分散クラウドで場所を問わず同じ機能が使え、エンタープライズAIも

「オープニング基調講演」と「OCI基調講演」では、米Oracle Corporation グローバル最高情報責任者(CIO)兼エグゼクティブ・バイスプレジデントのジェイ・エバンス氏が登壇した。

エバンス氏は「オープニング基調講演」で、AIはすでに企業の業務に影響を与え、差別化要因になっていると説明。そこでOracle Cloudは、顧客の変革を協力にサポートすると語った。

そしてOracleでは、エンタープライズAIについて、インフラからデータ、モデル、AIサービス、業務別アプリケーションまで、すべてのスタックにおいてソリューションを提供すると説明。さらにAIエージェントも登場したことも紹介した。

またエバンス氏は「OCI基調講演」で、インフラストラクチャ、データ、モデル、AIサービス、アプリケーションそれぞれについて、OCIのエンタープライズAIの利点を語った。

インフラストラクチャは、小規模から最大規模までのAIインフラに対応する。データとモデルでは、複数のAIモデル(現在はLlamaとCohere)をもとに、企業のデータによるチューニングや統合が可能だ。AIサービスでは、各種AIエージェントを用意している。「必要な選択肢と柔軟性を提供することを重視している」とエバンス氏は言う。

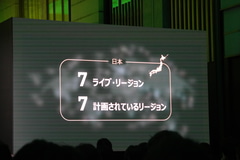

これを支えるのが世界に広がるOCIのリージョンだ。計画されているものも含めて170超あるとエバンス氏は紹介した。日本では、稼働リージョン7つと、計画されているリージョン7つがある。これらには、後述する国内パートナーのように、Oracle Alloyによって事業者内で動くものも含まれる。

さらにマルチクラウドや、それを含む分散クラウドについて、米Oracle Corporation プロダクト&DRCC/Alloyカスタマー担当バイスプレジデントのネイサン・トーマス氏が説明した。

マルチクラウドの意義についてトーマス氏は、特定のクラウドプロバイダーへの依存を減らすことを挙げる。OCIにおけるマルチクラウドの例としては、OCI Oracle Databaseサービスをほかのパブリッククラウド内で動かすものがある。これについて、Azureでの「Oracle Database@Azure」が日本で提供開始されたことも、同2月13日にオラクルから発表された。

そして「分散クラウド」とは、オラクルのデータセンターや、マルチクラウド、顧客オンプレミスのOCI Dedicated Region、パートナーから顧客にサービス提供するOracle Alloyと、さまざまなロケーションでOCIのインフラを動かすというものだ。OCI Dedicated RegionやOracle Alloyでも、パブリックリージョンのOCIと同じ機能とパフォーマンス、SLAを提供する。

さらにその上でAIを動かすことで、パブリッククラウドからソブリンクラウドまでAIを実現できるとトーマス氏は語った。

最後に「Oracleはほかと違う方法でクラウドを構築している」とトーマス氏はまとめた。

NRI:Oracle Alloyを使った「NRIデジタルトラスト(仮称)」「NRI 金融AIプラットフォーム(仮称)」

「オープニング基調講演」のゲスト1社目として、株式会社野村総合研究所(NRI)の大元成和氏(常務執行役員 IT基盤サービス担当 マルチクラウドインテグレーション事業本部長 兼 NRIセキュア 会長)が登壇。三澤氏との対談形式で取り組みを語った。

NRIでは同2月13日、金融業界などの要件に対応するトータルなセキュリティ対策を施したクラウド環境「NRIデジタルトラスト(仮称)」と、NRIデータセンター内の顧客向けのGPUによるAI実行環境の、Oracle Alloyでの提供を発表した。

NRIは2020年に自社サービス向けのクラウド環境としてOracle Cloud Infrastructure Dedicated Regionを採用し、さらに2024年に顧客向けのクラウドとしてOracle Alloyを採用したと、大元氏は説明した。なお、同様にAWS Outpostsやプライベートクラウド環境も自社データセンターにそろえて、自社でマルチクラウドを構成している。

今回の発表はこのマルチクラウド戦略を強化するものとして位置づけられている。

「NRIデジタルトラスト(仮称)」は、NRIセキュアと共同開発したもので、2025年上期からOracle Alloyを介して提供を開始する。これは、構成管理や脆弱性管理を統合して法規制順守を支える高度なセキュリティ対策が組み込まれた「セキュリティビルトインクラウド」、AIやソフトウェアの開発環境や開発工程にセキュリティ対策を実装した「セキュア開発プラットフォーム」、24時間365日の監視および脅威の分析・対応などを備えたオペレーションセンター「サイバーフュージョンセンター」の3つのコンポーネントからなる。

またAI実行環境としては、Oracle Alloy環境にNVIDIA H100のGPUを導入し、2024年12月から提供開始している。これを元に、データ管理や、Cohere等との協業を通じてRAGやファインチューニングにより金融ビジネスの知見を反映した金融特化型LLM、アプリケーション部品などを組み合わせた「NRI 金融AIプラットフォーム(仮称)」を開発し、これも2025年上期に提供開始する。

最後に三澤氏から今後のOracleへの期待を尋ねられると、「セキュリティやAIなど、今後も協力しながら、ビジネス価値を拡大していくことを期待している」と大元氏は答えた。

富士通:Oracle Alloyによるソブリンクラウドをいよいよ4月開始

「オープニング基調講演」のゲスト2社目としては、富士通株式会社の古賀一司氏(執行役員SEVP システムプラットフォームビジネスグループ長)が登壇し、三澤氏との対談形式で、ソブリンクラウドへの取り組みを語った。

富士通はOracle Alloyを採用したソブリンクラウド(主権クラウド)を提供することを以前から発表している。これを、いよいよ4月から提供開始すると古賀氏は語った。

「発表以来、150社から引き合いがあり、すでに“国のインフラを支えるお客さま”から初の受注をいただいた」と古賀氏。パターンとしては、データの秘匿が必要な業種、クラウド移行できていないミッションクリティカルなシステムの安全な移行先、ミッションクリティカルなシステムをパブリッククラウドに移行して困っている顧客、の3パターンがあるという。

それに関連して、「ミッションクリティカルトランスフォーメーションサービス」を3月から提供開始する。まず、ミッションクリティカルのインフラ最適化コンサルティングにより、業務システムを知った業務SEとクラウドを知ったクラウドエンジニアが連携してシステムを設計する。そして、ミッションクリティカル モダナイゼーションサービスとして、その中ではAIを活用したアプリケーションテストの工数軽減や、互換性の洗い出しなどによって顧客の負担を軽減する。そしてミッションクリティカルなプレミアムサポートサービスとして、トラブルの切り分けなどはもちろん、繁忙期を意識してパッチやアップデートを適切なタイミングで実行できるようにするといったサポートを行う。

最後に今後の展開について三澤氏が尋ねると、データの秘匿性などから自社の近くに置かざるをえないシステムや、海外子会社の対応に向けて自社専用クラウドを起きたいといったニーズに、しっかり対応していきたい、と古賀氏は回答した。

本田技研工業:Procurement Cloudで購買業務を改革

「オープニング基調講演」のゲスト3社目としては、顧客企業として、本田技研工業株式会社の大澤裕一氏(サプライチェーン購買本部 本部付 サプライチェーン改革 LCA/RC調達領域責任者)が登壇。三澤氏との対談形式で、購買業務の改革への取り組みを語った。

対象は、製品の製造に直接する資材である直接材以外の「間接材」の購入だ。ファシリティから消耗品、IT機器など、範囲が広く、購買プロセスもばらばらだ。

大澤氏によると、この間接材を全社で集計してみると年間7000億円ぐらい支出していることがわかり、それに対して2~3%の削減余地があるという。2%といっても7000億円からであれば、140億円になる。さらにその注文書も100万件ぐらい出ており、膨大な事務作業が発生しているという。

ここにOracleの調達アプリケーションであるProcurement Cloudを導入した。これにより、購買状況の見える化によってデータドリブンで意思決定できるようになり、オンラインで買えるものはオンラインで買うようにしてコスト削減したという。大澤氏は「購買が事務作業中心でコストセンターだったところを、プロフィットセンターにしていく」と語った。

最後に、これからOracleに期待することについて三澤氏が尋ねると、注文書類にはデータにゆらぎがあるが、これはAIが得意だと思うので、AIによってすぐにデータを引き出せるようなものにしたい、さらにAIエージェントが購買をナビゲートしてくれるようなものに期待している、と大澤氏は回答した。

RKKCS:OCIでの地方自治体向け基幹システム開発事例

「OCI基調講演」のゲスト1社目としては、株式会社RKKCSの前田宏氏(技術本部 副本部長 兼 研究開発部部長、チーフアーキテクト)が登壇。OCIを採用したガバメントクラウド上のシステム開発について、日本オラクルの竹爪慎治氏(専務執行役員 クラウド事業統括)との対談形式で語った。

RKKCSでは地方自治体向け基幹システムをOCI上で開発している。マイナンバーなど機密性が一般よりさらに高いセキュリティが求められるシステムを、マイクロサービスやコンテナにより柔軟性と拡張性を持って開発しているという。

これにOracle Container Engine for Kubernetes(OKE)とAutonomous Databaseを採用し、マネージドサービスを積極的に採用することで開発に集中している。できるだけ人手を排して自動化することで安定性を向上させる方針とのことだった。

竹爪氏がガバメントクラウドでのAI活用につい尋ねると、まだ研究開発段階だが、Autonomous Database Select AIを使ったデータの抽出や、クライアントである愛媛県宇和島市によるAIアイデアソン開催について前田氏は紹介した。

アイレット:cloudpackでのOCIの取り扱いを2月から開始

「OCI基調講演」のゲスト2社目としては、アイレット株式会社の岩永充正氏(代表取締役社長)が登壇。AWSなど各クラウドで実績あるクラウドインテグレーターであるアイレットの、OCIへの取り組みについて、竹爪氏との対談形式で語った。

アイレットは、AWSやGoogle Cloudについてクラウド導入・活用の総合支援サービス「cloudpack」を提供しており、2月4日にcloudpackでのOCIの取り扱いを開始した。

岩永氏は、OCIはここ数年の機能拡充にすばらしいものがあること、エンジニアが技術的に興味を持つクラウドになってきたことを説明。さらに顧客からもOCIの要望が上がってくるようになったことから、顧客への選択肢としてメニュー化を進めたと語った。

またOCIでの今後の展開については、岩永氏は、アイレットが目指すのは真のマルチクラウドであること、クラウドにリフトするだけでなくシフトすること、そのために機能的に最適なクラウドの提案と構築が可能であることを説明した。

そのほか、cloudpackは一連のサービスでも1要素でも柔軟に利用できることや、アイレットは問い合わせに圧倒的なスピードで回答できること、AWSやGCPで培った実績、大手に比べて低価格であることを岩永氏は紹介した。