トピック

生成AI時代を支えるWi-Fi 7:アライドテレシスが追求する「信頼性の高いWi-Fi」と統合管理の優位性

- 提供:

- アライドテレシス株式会社

2025年8月27日 09:00

アライドテレシス株式会社がいよいよ、法人向けのWi-Fi 7対応アクセスポイントをリリースする。今年9月に4×4対応の「AT-TQ7613」を、2026年夏ごろには高コストパフォーマンスで2×2に対応する製品も発売する予定だ。

Wi-Fi 7対応製品はコンシューマー向けにはすでに販売されているが、法人向け製品は2024年末ごろから各社から発表されるようになり、いよいよ本格化といった感がある。

そこで、Wi-Fi 7の注目ポイントや、法人向けWi-Fi 7製品とコンシューマー向け製品の違い、企業がWi-Fi 7を導入するメリット、ビジネス環境の変化に対応するための無線ネットワークの要件、そしてアライドテレシス製品の特徴などについて、話を聞いた。

答えてくれたのは、アライドテレシス株式会社 プロダクトラインマネジメント本部 プロダクトマネジメント部 部長 加藤紀康氏と、アライドテレシスホールディングス株式会社 シニアテクニカルストラテジスト 真野浩氏だ。なお真野氏は、無線ネットワーク技術で長年の経験を持ち、IEEE 802.11のタスクグループの議長も務めた。これらの経験を基に、2025年6月から現職に就いている。

Wi-Fi 7の特徴は、高速・大容量、リアルタイム、高密度

――まずはWi-Fi 7の主な特徴を教えてください。

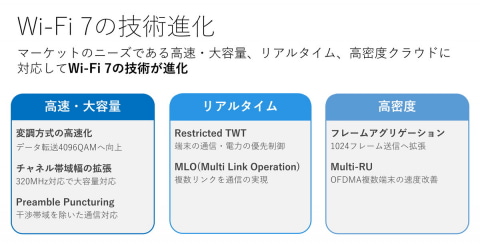

加藤氏: まずは、高速・大容量、リアルタイム、高密度、この3つがポイントです。これこそアライドテレシスが、いま企業にとってWi-Fi 7の技術が重要で最適だと思うところです( 図1 )。オフィス内の端末の増加には高速・大容量が、リモートワークなどのハイブリッドワークスタイルによるリアルタイム性が、端末やアプリケーションの多彩化には高密度が解決策となります。

技術要素としてはまず、これはひとつ前の規格のWi-Fi 6Eからですが、6GHz帯域が使えるようになったことです。

そして電波帯域が増えたこともあり、複数の帯域を同時に使って通信するMLO(Multi-Link Operation)が使えるようになりました。これは、ゲームチェンジャーとも言える機能です。

MLOは複数の電波を束ねたり、スムーズに切り替えたりできます。そのメリットの一つには、束ねることによる高速・大容量化があります。また、複数の電波を使って、「こちらの電波がダメだったら、もう一方の電波を使う」と、スムーズに切り替えられることによる安定性・信頼性、要は無線が切れないというのが、エンタープライズでは大きい要素です。

――ほかにもWi-Fi 7の特徴的な機能を教えてください。

真野氏: "Preamble Puncturing"という機能があります。電波は、同じ周波数帯の中でも均一ではなく、ある周波数では干渉などの理由からノイズが多いといったことがあります。そこで、その部分だけを除いて残りの周波数を有効利用するというものです。これも大きい。

――これも信頼性のための機能ですね。

真野氏: はい。また、Multi-RU(Multi Resource Unit)も重要です。今はネットワークの使い方が多様化していて、細かいパケットがたくさん流れる場面も、大きなパケットが流れる場面もあります。

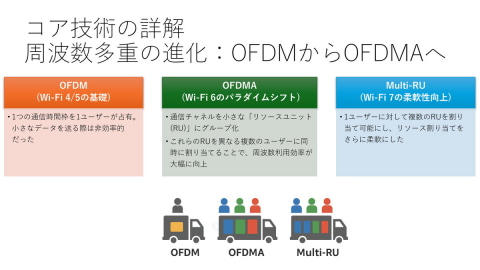

もともと周波数多重化のOFDMという方式では、1つの通信時間枠を1ユーザーが占有していました。この上で、高速化のためにフレームサイズを大きくしてデータを一気に送れるようにすると、大きなデータを1つ送るにはいいのですが、小さなデータや複数のユーザーでは無駄が出てしまうのです。たとえていうと、大きなトラックに小さな荷物を1つだけ載せて運ぶ状態です。

そこで、チャンネルをRU(Resource Unit)という単位に分けて、複数のユーザーのパケットを混載できるようにしたのが、Wi-Fi 6から採用されたOFDMAです。

Wi-Fi 7ではさらに、1ユーザーのパケットの大きさに応じて、複数のRUを使えるMulti-RUが採用されました。サイズが可変になったことにより、大きなパケットから細かいパケットがたくさん流れるものまで、多彩なアプリケーションに対応できます( 図2 )。

――なるほど、データの密度が上がるわけですね。

真野氏: そうです。Wi-Fiも有線のイーサネットもCSMAという通信方式で、同時に使えるのは1人だけなので、誰かが使っていたらほかの人は使えない。同時に通れるトラックは1台ずつなんです。そうすると載せられない荷物は待たないといけない。

OFDMAやMulti-RUによって荷物の密度が上がれば、待つ時間が減りますよね。すると遅延時間が減るわけです。

おもしろいのが、最近では「いいね」トラフィックというのがあって。昔はWebなどでもある程度まとまった量のデータが流れていたんですが、今はSNSによくある「いいね」ボタンを押すだけの小さいデータが膨大な数で流れるわけです。すると、1人が「いいね」を送ると、ほかの人はみんな待たなくてはならなくて、みんなに影響してしまう。

このようにネットワークの使い方が多様化していて、必要な帯域や利用時間などにいろいろなパターンができています。動画のために通信を高速化したい、のような1つの目的を見ていては実際の高速・大容量化は難しくなっています。

エンタープライズ製品がコンシューマー製品より後から出る理由

――企業がWi-Fi 7を導入することで得られるメリットについて、エンドユーザーである従業員のメリットと、ネットワーク管理者のメリットのそれぞれを教えてください。

加藤氏: 従業員のメリットとしては、多彩なアプリケーションをどんどん使えるようになるということがあります。特に昨今は、生成AIなどのクラウドベースのツールや、クラウド連携などが増えていますので、アプリケーションを潤沢に使えるのがWi-Fi 7のメリットになると思います。

管理者のメリットとしては、やはり安定性ですね。MLOによる"信頼性の高いWi-Fi"というのは大きなメリットになると思います。

――Wi-Fi 7が策定されてから、現在までの市場の状況について、特に法人市場を中心にお聞かせください。

加藤氏: Wi-Fi 7はまずコンシューマー市場に製品が投入され、これに追従しエンタープライズでも昨年(2024年)末から今年(2025年)前半に各社で製品が出てきました。市場全体では立ち上がりフェーズにあると思います。

――エンタープライズ向けが出るまでに少し時間がかかったというのは、どのような理由でしょうか。

加藤氏: 基礎技術の部分で、MLOが必須になるのかオプションになるのかという議論が残っていて、それが影響として出た部分があります。Wi-Fi 7のドラフトバージョンではMLOがオプションとして扱われていたので、それをベースとして開発されたWi-Fi 7準拠の初期の半導体では、MLOは使えませんでした。その後、MLOが実現できる半導体が登場したので、エンタープライズ製品が増えてきたという状況です。

――ドラフト段階で製品が作られ始めてから、仕様が固まっていくものなのでしょうか。

真野氏: Wi-Fi 7の規格であるIEEE 802.11beは、リリースプログラムに沿って発行されています。そこからWi-Fi Allianceでは、その中のどの機能をどうチェックして認定するかを協議していきます。その中でコンシューマー製品は、Wi-Fi 7準拠といっても、そういうドキュメントより先に出してしまうことが昔からあります。エンタープライズ市場ではそのようなことはできず、業界の認定プログラムが決まってから出すので、どうしてもタイムラグが出ます。

Wi-Fi 7対応の見える化、管理機能のオペレーションしやすいシンプルさが特徴

――そうした中で、いよいよアライドテレシスの法人向けWi-Fi 7製品が登場します。

加藤氏: はい。9月にWi-Fi 7アクセスポイントの「AT-TQ7613」を発売します。2.4GHz・5GHz・6GHzに対応した、4×4 MU-MIMO対応の製品です。双方向のMU-MIMOならびにMLOへ対応した4×4でエンタープライズに適したアクセスポイントを提供します。

そして2026年夏ごろには2.4GHz・5GHz・6GHzに対応し、2×2の高コストパフォーマンスを狙ったWi-Fi 7アクセスポイント製品の発売も予定しています。

――Wi-Fi 7アクセスポイントとして、アライドテレシス製品ならではの独自性はありますか。

真野氏: まず伝えたいのが、Wi-Fi 7の機能そのものには独自性はないということです。電波を使うには国ごとの法律がありますし、Wi-Fi Allianceの標準技術で、そこから変えて製品を作っても互換性などの問題があります。

加藤氏: そのうえでアライドテレシスの独自性としては、管理面があります。まずアライドテレシスのネットワーク統合管理ソリューション「AMF Plus」がありますが、加えてネットワークマネージメントソフトウェアとして「AT-Vista Manager EX」があります。いずれもWi-Fi 7のアクセスポイントに対応します。

その中で「AT-Vista Manager EX」が見える化の部分で、より運用しやすいシンプルかつ直感的な操作で使えるようになっています。

――管理ツール(NMS)で、どのような見える化ができるかを教えてください。

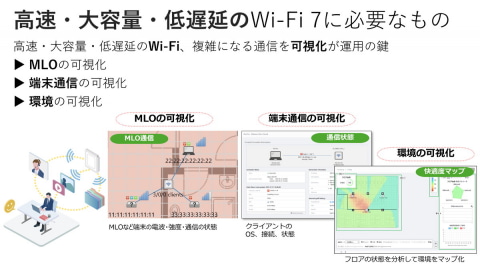

加藤氏: まずWi-Fi 7の特徴であるMLOの見える化があります。新しい機能ですので、よりシンプルに、どこの電波が使われているのか、それぞれの電波の強さは、といった今の状態が直感的に分かるように、それぞれの端末の状況が見えるようになっています。

2つめは、IP通信がどうなっているか。それも、端末のIPアドレスだけでは分かりにくいので、端末の名前や、iPhoneやAndroidといった種類を特定したうえで、通信状況を可視化します。

3つめは、フロアのエリアごとのWi-Fiの電波状況です。アライドテレシスのユニークな機能として、快適度マップというものがあります。ヒートマップのように快適な場所・快適ではない場所を色分けしたり、推定される快適度を数値化して表示したりするものです。また、同じ環境でも時間によるブレもあるので、それも含めて可視化して、Wi-Fiを十分に使っていただけるようになっています。

――いろいろな要素を見える化できるのですね。

真野氏: 機能が増えると、管理することも増えてきます。一方で企業のネットワーク管理者は、最新のネットワーク技術に詳しいとは限らない。そこでアライドテレシスでは、見える化や管理機能も機器と一緒にワンストップで提供しています。これも管理者にとってのメリットです。

――Wi-Fi 7の導入で、よりいっそうWi-Fiへの需要が増えていく中で、何か問題が起きたときに気を付けるポイントはなんでしょうか?

加藤氏: そうですね。Wi-Fiだけではなく、有線を含めたネットワーク全体を俯瞰して把握することが大切だと思います。

これは実際にあった例ですが、アクセスポイントで再送が多発していた際、機器の交換では問題が解消されませんでした。調査の結果、原因はサーバーの応答遅延によるネットワーク全体の輻輳にあり、サーバー設定を見直したことで問題を解決できました。ネットワーク全体を俯瞰して理解することの重要性を示すよいケースだと思います。

真野氏: アライドテレシスの強みの一つに、無線も有線も両方の製品を扱っていて、両方が連携していることがあります。管理者からすると、どちらに問題があるのか、情報が一元的に管理できないと困る。アライドテレシスは、無線LAN機器メーカーではなくネットワーク機器メーカーなのでもちろん一元管理できる。

――無線も有線も一元化して管理し、問題を特定できるのは大事ですね。

真野氏: さらに、中小規模の企業などで社内の情シス担当が十分にいないと、管理サーバーを社内に立てるのも大変ですよね。なので、クラウドサービスとして、トータルでサポートすることも重要です。

製品だけでなく、相談から導入、運用まで細かくトータルサポート

真野氏: 加えて言うと、アライドテレシスのようにSEをこれだけたくさん抱えて全国に拠点を持っているネットワーク機器会社は、ほかにないと思います。問題があれば飛んでいく、あるいは相談に乗るというところまでできます。

特に中小規模では、今は地域に情シスがいないという問題もあったりします。学校でも、ITに詳しい先生が学校のネットワークを見ていることが珍しくない。そうした環境でもちゃんとアライドテレシスがサポートできるようになっています。

――公立校だと転勤があるので、詳しい先生が転勤したらどうする、ということもありますね。

加藤氏: そうですね。なので、きちんと資料やログを残して、誰でも引き継げるような形にしておく必要があります。

そのためにアライドテレシスの管理ツールに、自動的に過去のコンフィグを保存して、履歴を追えるようにする機能を設けています。ネットワークの設定では、IPをちょっと変えるとかVLANを切り分けるといった、細かい変更が多い。そこで、過去の2つの時点の設定を比べて変更箇所をハイライトして表示できるようにもなっています。

このあたりは、アライドテレシスの全国のSEや営業がお客様の困りごとを聞いて、そこから製品の機能を作り込んできた成果です。そのため、日本の現場に合ったものが提供できていると思っています。

――そうしたアライドテレシスのサポートの特徴を教えてください。

加藤氏: 全体からいうと、ワンストップですべてできる点があります。機器だけではなく、機器の導入に関する選定のコンサルティングもありますし、ネットワーク運用も含めて包括的で一元的なサービスの提供が強みです。それを支える体制も、日本全国に配置して総合的にサポートしています。

前段でもお話しましたが、お客様の声を営業やSEがしっかりといただいて機能に活かすということもしています。これによって、日本のお客様の利用シーンに応じた製品開発をしているところも強みだと思います。

――そのほかにアライドテレシスの特色があったら教えてください。

真野氏: OpenRoamingに対応しているのも特徴で、国内メーカーでは少ないと思います。OpenRoamingとは、いちど認証してしまえば、対応したWi-Fiアクセスポイントへ自動的かつ安全に接続する技術です。一番普及しているのは、大学関係で使われているeduroam(キャンパス無線LANの相互利用を実現するためのサービス)ですね。自治体が提供している公衆Wi-Fiでもだいぶ対応してきています。

また、アライドテレシスは生粋の日本の企業です。アカウンタビリティが日本にあるというのは結構大きいと思います。

その一方で開発拠点などはグローバル展開をしています。日本の企業で、IEEEやWi-Fi Allianceの中で地位を築いてリードしていくことができている、数少ない会社でもあります。それによって、安心して長く使えるものを提供できています。

Wi-Fi 7への移行方法も、さまざまな形態に柔軟に対応

――続いて、企業がWi-Fi 7を導入する上でのポイントについてお聞きします。特に、担当者は導入したいが上司や経営層が納得しない、といった課題について、スムーズに移行するためのポイントを教えてください。

加藤氏: 基本としては、機器ではなく業務の効率化という軸でインフラを捉えるのがよいと思います。DXなど業務を革新していくうえで、特に今は生成AIのような新しいツールを使って一人ひとりの業務効率を上げていこうという流れがあります。そのために、アプリケーションとインフラの両輪を革新していくうえで、ネットワークもおのずと新しくしていくものだと思います。

――Wi-Fi 5/6などからWi-Fi 7に移行する場合、有線ネットワークも含めて入れ換える、さらに全社を一気に換えるのが理想ではあると思います。とはいえコストや時間などの問題で、そこまではできないこともあります。そうした移行の戦略は、企業としてどのように考えればよいでしょうか。

加藤氏: 最新にするには全体リプレースが最適です。しかし企業の戦略として、この部分だけ、あるいはこの拠点だけ、といったケースも十分にあると思います。

そういった場合でも、できれば機器だけというよりそのネットワークセグメントに最適な構成を考え直すことがベストだと思います。

というのもアクセスポイントだけWi-Fi 7を入れても、有線側が1Gですと性能を引き出せません。そこで10G化するとなればアライドテレシスには10Gのスイッチもあります。また10Gに対応したCAT6Aケーブルで社内配線をやり直すとコストや時間がかかってしまうという場合には、mGig(2.5G/5G/10G)のスイッチを導入して既存のネットワークケーブルを延命させる方法もあります。このような部分的な変更に関しても、豊富なラインナップで柔軟に対応できるのがアライドテレシスの強みでもあります。

――先ほどの話のように、無線も有線もあり、全国でのサポートもあるというトータル性によって、さまざまな導入形態を提案できるということですね。

加藤氏: はい。自信をもって「そのとおりです」と言えます。

真野氏: アライドテレシスでは、ネットワークにまつわるモノなら、ケーブルやトランシーバーなど含めて、すべて取り揃えています。かつそれを導入したりメンテナンスしたりする人たちもいます。それによって、お客様のニーズに応じて、移行プランを一緒に考えていくわけです。

すごく細かい話ですが、アクセスポイントを壁や天井に取り付ける際のマウンターですが、他社製品のアクセスポイントからアライドテレシス製品に入れ換えるときに、他社のマウンターをそのまま使えるジョイントも用意しています。そうした痒いところに手が届くようなことも、お客様の要望をもとに対応しています。

企業、医療、公共、文教でのWi-Fi 7のユースケース

――Wi-Fi 7がこういうところでこういう効果があるといった、業界ごとの代表的なユースケースを教えてください。

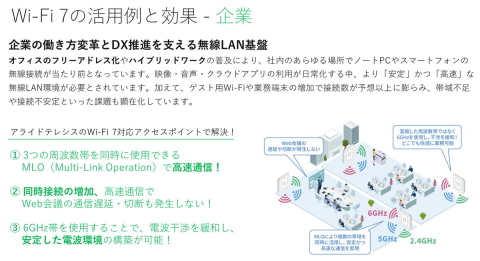

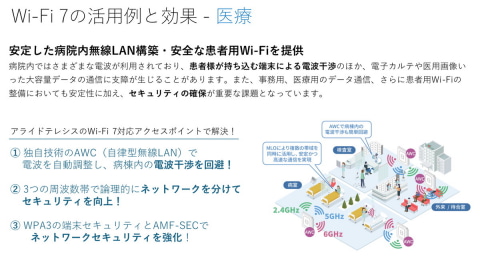

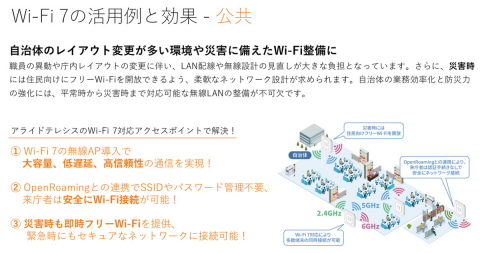

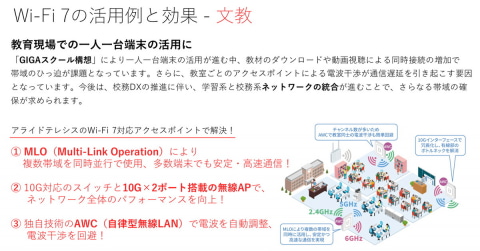

加藤氏: 代表的な分野としては、企業、医療、公共、文教があります( 図4 )。特に企業では、Wi-Fi 7の安定性や多様性が、従業員のフリーアドレス化もあって、効率的に業務をして業績を拡大していくことにつながると思います。

医療の分野は、セキュリティや信頼性がクリティカルなので、Wi-Fi 7のセキュリティと信頼性が力になると思います。

公共においては、端末の収容数がメリットになると思います。特にフリーWi-Fiでは、利用者皆がバラバラなことをしています。そこに、Wi-Fi 7の柔軟性が活かせると思います。それに加えて、OpenRoamingも特に有効なユースケースです。

文教においては、MLOが役に立つと思います。学校では、授業で一斉に動画を見たりレポートを提出したりということで、瞬間的に帯域が逼迫することがあります。そこでMLOで帯域を広げることが通信の改善に貢献できるかと思います。

これからの新しい事業やアプリケーションには、Wi-Fi 7の新しいネットワークを

――最後に、Wi-Fi 7導入を検討している読者にメッセージをお願いします。

加藤氏: 新しいネットワークを使いたいというより、新しいことをしたい、新しいアプリケーションを使いたいということが、今後加速すると思います。特に生成AIなどですね。そのためにはインフラが重要で、そのキーになるのがWi-Fi 7です。ぜひ、今後のアプリケーションの多彩化、発展に向けて、Wi-Fi 7を導入していただきたいと思っています。

真野氏: 企業においても、いろいろなところでネットワークを使うことが増えて、いかに安定して接続するかが重要になっています。そのとき、今新規で導入する場合は、間違いなくWi-Fi 7から始めるのがいいと思います。

またリプレースの場合は当然、費用対効果を考えるわけです。そのとき、次の更改タイミングまでずっと古い設備を使い続けるのか、ということを計画的に考えないと、ネットワークの利用メリットが失われてしまうことになります。これだけいろんなものがネットワークに乗ってくると、アプリケーションの多彩性や帯域のニーズは、想像を超えて多様化してきます。今十分なケーパビリティを持つことがメリットになると思います。

――大容量化と多様化が進む一方ということですね。

加藤氏: はい。ネットワークの流れが変わりつつあると感じています。以前はとにかく道路を広げればいいというような感じでしたが、今は限られた電波を効率的に使うことを意識して進化しています。これが業界のトレンドだと感じています。

真野氏: 最後に改めて言っておきたいのは、アライドテレシスは、有線と無線と管理とを全部やっていて、サポートまでトータルで提供していることです。これは、アライドテレシスがネットワーク機器ベンダーとして続けてきた歴史があるからできることだと思っています。

――ありがとうございました。