トピック

Core Ultra+vProでワークスタイルを変革! エッジAIとリモート管理が切り開く、新たなビジネスPCの姿とは

- 提供:

- インテル株式会社

2025年3月28日 09:00

生成AIの利用が一般化した中で、日常的なPC、特にノートPCでもAIを動かすために登場したのがNPU(Neural Processing Unit)を搭載する「AI PC」や「Copilot+ PC」だ。

AI PCやCopilot+ PCにおいては、NPUはCPUに内蔵される形で組み込まれている。こうしたCPUは、IntelやAMDのx86アーキテクチャのほか、ARMアーキテクチャのQualcommからもリリースされている。

今回は、インテルが日頃協業しているPCメーカーや販売代理店、ISVなどのパートナー向けに3月5日に開催した「Intel Commercial Client 内覧会」の模様をレポートする。このイベントでは、インテル Core UltraプロセッサーによるパフォーマンスやAI活用とIntel vPro プラットフォームによるハードウェア・ベースのセキュリティや運用管理性がビジネスにおける生産性向上に寄与することがアピールされた。

2025年内に約40%のPCがAI PCに

マーケティング面でのアップデートについては、インテル株式会社 執行役員 マーケティング本部長 上野晶子氏が説明した。

上野氏は冒頭でAI PCについて、「いまは、データがたまる特定の会社だけがビジネスを拡大できる世界になってしまった。ローカルでAIを扱える時代になったことは、日本の競争力、企業の競争力に輝きを戻せるタイミングがやってきたのではないかと考えている」と語った。

この日はインテルから「優れたAI PCは優れたPCから始まる」という言葉が繰り返し紹介された。この言葉について上野氏は「最高に優れたPCにAIの機能が加わったのがAI PC、いま一番優れたPCは何かと聞かれたら、AI PCになると思っている」と説明する。そして来場したパートナーに向けて、「ローカルでAIが使える機能を、どうやって新しいサービスとしてエンドユーザーに魅力的なものとして伝えられるか、皆さんといっしょに考えたい」と語った。

AI PCの割合について上野氏は、2024年末の段階でグローバルでは20%、日本では17%と紹介した。そして2025年はペースを加速するので、約40%がAI PCに置き換わるだろうという予測を説明した。日本についても、初速は遅いが増えると後が早い傾向があることから、同じぐらいの割合になっていくだろうと同氏は述べた。

そのときに考えなくてはいけないのは、AI PCで何が動くかということだ。上野氏はそうしたISVエコシステムを取り上げるとともに、同日のイベントで4社が登壇すると紹介した。

また、法人向けPCの機能をCPUに搭載したIntel vPro プラットフォームについても上野氏は取り上げた。ちょうど同日、AI PC向けCPUであるインテル Core Ultraプロセッサー(シリーズ2)のArrow LakeにおいてvPro対応版が発表されている。「vProは大企業向けのイメージがあったが、事例紹介などの施策によって、中小企業でのvProの販売比率がこの2年で10%上がっている」と上野氏は説明した。

Core Ultraの省電力やパフォーマンス、安全・安心を説明

製品面でのアップデートについては、インテル株式会社 IA技術本部 部長 太田仁彦氏が説明した。

太田氏はまず、1月のCESで発表された新製品を中心に、AI PC向けのインテル Core Ultraプロセッサー(シリーズ2)で実現できるパフォーマンスやAI活用を紹介した。新製品は、ノートPC向けの200Uと200H、デスクトップ向けの200S。そして2024年に発表された200Vと、20023年リリースの100シリーズがある。

そのうえでインテル Core Ultraプロセッサーの特徴として、省電力や、パフォーマンス、安全・安心などを取り上げた。

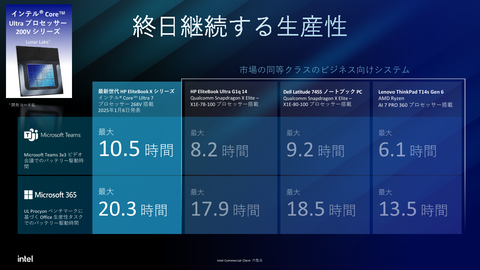

まずは省電力について。太田氏は競合ベンダーのCPUを搭載したAI PCと比べて、インテル Core Ultraプロセッサー(シリーズ2) 200V搭載PCのバッテリーライフが長いという数字を取り上げて、「最大のバッテリー駆動時間が実現できる」と主張した。

パフォーマンスについては、各種アプリケーションで競合と比較して最大75%の差があると太田氏は主張した。

さらに、2025年にサービス終了となるWindows 10のPCで想定される3年前のIntelプロセッサーと比較して、最大20%のパフォーマンス向上や約2倍の駆動時間があると説明した。実際に、第8世代 インテル Core プロセッサーとCore Ultraシリーズ2のPCで、重いPowerPointファイルをPDFに変換して所要時間の差があることをデモする動画を見せて、「数十秒の差だが、1日の中でさまざま積み重なる作業の1つ1つにこれだけの性能差が出る」と語った。

ここで太田氏は、上野氏も紹介した「優れたAI PCは優れたPCから始まる」という言葉を改めて取り上げ、太田氏の考える「優れたPC」の条件として、「いつでもつながり、AIアプリケーションを動かせるPC」ということを挙げた。

いつでもつながるという点については、Wi-FiやBluetoothのハードウェアも自社開発しており、安定して齟齬がおきにくい点を太田氏は強調した。

またAIアプリケーションについては、「2024年の12月時点で、資料には300以上とあるが、実際には400以上のAI機能が搭載されたソフトウェアが出回っており、2025年はさらに増える」と説明。AIについてのISVエコシステムを紹介した。

続いて、別な角度で見た「優れたPC」の条件として、太田氏は「安全・安心なPC」を挙げた。そして、「それをわかりやすいかたちで提示するのがvPro」として、20年の取り組みを紹介。Intel vPro プラットフォームはリモート管理、セキュリティ、安定性をハードウェアレベルで実現するプラットフォームだ。安全・安心の中の、セキュリティへの取り組みとしては、社内セキュリティチームによる、プロセッサーのセキュリティに関する活動を紹介した。

セキュリティは一度入れたら終わりではなく、運用管理がテーマとなる。これについて太田氏は、2024年7月に世界中で発生したブルースクリーンの問題を取り上げた。IntelのvProチームは、数時間で問題がどこかを特定し、vProで対処する方法のマニュアルを作成したという。「われわれは、こうした準備を常にしている」と太田氏は語った。

そのほか安定性に関する取り組みについて、太田氏はIntelのSIPP(Stable Image Platform Program)も紹介した。

企業では、大量に導入するPCのためのマスターイメージを、新しいPCで入念に検証して作成する。しかし、ほどなくハードウェア構成やBIOSなどの変更があって、再検証が必要になる、という悩みがあるという。そこで、5~9四半期の間、構成の変更がないようにして、再検証を不要にするのがSIPPだ。これにより、再検証の工数を、次サイクルの検証作業に使える、と太田氏は説明した。

vProによるリモート管理が"ひとり情シス"を救う

内覧会では、ユーザーやISVなどのパートナーのゲスト講演もなされた。

ユーザーとしてIntel vPro プラットフォームの採用事例を紹介したのは、株式会社カタオカ 総務部 情報システム課の大﨑一樹氏だ。同社は広島・尾道市で水産塩干物・海産物の製造卸売を営んでおり、従業員数は142名(2024年5月時点)。大﨑氏はいわゆる"ひとり情シス"としてカタオカのIT全般を担っている。

同社の拠点は工場や倉庫など複数の現場に分かれ、トラブルやWindows Updateなどのたびに情シスは現場を回らなくてはならない。しかも、安全な食品を提供するための国際規格「FSSC22000」の認証を取得しているため、工場に立ち入るには作業着に着替え、健康状態や持ち込み品のチェック、複数回にわたる消毒などが必要で、それだけで最短20分かかる。

「最悪なタイミングでトラブルが発生するとラインが停止して生産量が低下するおそれがある。そのため、すぐに駆けつけるが、いざ調べてみると再起動するだけで解決、ということもしばしば」(大崎氏)と社内PCトラブルへの対応に作業時間を奪われることに悩んでいたという。

そこで、導入したのがIntel vPro プラットフォームによるリモート管理。ハードウェアレベルで動作するIntel vPro プラットフォームなら、フリーズ状態や電源オフのPCでもリモート管理が可能だ。

「事務所の自席から離れずに社内PCのトラブル対応が可能になり、トラブル対応が迅速化、工場ラインの停止時間短縮という効果も出ています。Windows Updateも遠隔管理できるのでセキュリティ維持も容易になりました」(大崎氏)

また、大﨑氏は以前からプログラミングや企画書作成などの業務で生成AIを活用しており、インテル Core Ultraプロセッサー搭載のAI PC(Intel vPro プラットフォーム対応)に乗り換えたことにより、「生成AIのレスポンスが速く、作業がスムーズになった」(大﨑氏)とその威力を実感しているという。

さて、カタオカが導入したIntel vPro プラットフォームを活用したクラウド型のPC運用管理コンソールであるインテル EMAの導入支援を行うNSW株式会社のサービスソリューション事業本部 クラウドアウトソーシング事業部 神部康幸氏からは、同社が提供するIntel vPro/インテルEMA導入支援サービスを紹介された。EMA(Endpoint Management Assistant)は、vProを搭載したPCなどをリモート管理するサーバーソフトウェアだ。

NWSではインテル EMAを使って、PCリモート対応強化基盤サービスを提供している。その中の、導入前にIntel vPro プラットフォーム搭載PCやインテル EMAサーバーアカウントを貸し出すPoCサービス、インテル EMAサーバーを顧客環境に構築する構築・導入サービス、NWSのDaaS(Device as a Service)サービスとの連携が紹介された。

Copilot+ PCでビジネスシーンでのAI活用を加速

事例紹介に続いて、ISVパートナー4社からAIへの取り組みが紹介された。

日本マイクロソフトのデバイスパートナーセールス事業本部 業務執行役員 事業本部長 小澤拓史氏は、同社のAI戦略とCopilot+ PCについて説明した。

「今年はマイクロソフト設立50周年、そして法人向けCopilotが登場して2年です。当社はすべての製品・サービスにAIを搭載する方針であり、その中核となるのがCopilotです」(小澤氏)

マイクロソフトのAI戦略では、ユーザーが安心・安全にAIを活用できることを第一とし、それをデザインコンセプト「Secure Future Initiative」と定めている。当然、Copilotもこのコンセプトのもとで開発されており、「Secure by design」(設計段階からセキュリティを組み込む)、「Secure by default」(セキュリティ機能を標準で有効化)、「Secure operations」(安全な運用)を三大原則としているという。

現在、Copilotはさまざまなかたちで提供されている。それを大別すると、「Copilot & AI Stack」というIT部門向けの開発基盤、「Microsoft Copilot」の一般ユーザーが利用するクラウドサービス、「Copilot+ PC」などのエッジデバイス、の3つになる。

「企業のAI活用が浸透する中で、Copilot+ PCは重要な役割を担うものと考えている。Windows史上、最も速く、インテリジェントなデバイスがCopilot+ PC。NPUを搭載するAI PCの中で、生成AI(SLM)をエッジデバイスに搭載しローカルで実行できる40TOPS以上のNPUを搭載した製品をCopilot+ PCと位置づけている」(小澤氏)

「エッジAIのメリットとしてまず挙げられるのは、ローカル実行による高速性。クラウドAIと適材適所で使い分けるハイブリッドAIで作業効率が格段に向上する。さらに、セキュリティやプライバシー。生体認証などのデータをローカルで管理することでより高い安全性を実現している」(小澤氏)

PCのローカルストレージには、機微な個人情報が含まれている。そのため、AIでPC内部の情報を扱う場合には、セキュリティ、プライバシーへの配慮が必要だ。そこでCopilot+ PCでは、Windows Helloによる生体認証を活用しているという。例えば、Copilot+ PCに搭載されるリコール機能(スクリーンショットによる操作履歴を基にした検索機能)は、Windows Helloによる本人確認を経ないと利用できない。

「すでに法人向けvPro対応Copilot+ PCはPCメーカー各社より販売されている。Copilot+ PCがユーザー企業の生産性向上に貢献することを期待している」(小澤氏)

AI開発を加速するISVパートナー

内覧会で登壇したほかのISVパートナーの発表内容も見ていこう。

株式会社アクセルは、Intel内蔵GPUのAIアクセラレーション機能XMX(Xe Matrix eXtensions)でのISVパートナーとして自社製品を紹介した。同社の業務効率化ソフト「ailia DX insight」は、テキスト要約や議事録作成など、オフィスワークで使う9つのAIアプリケーションを1つにしたDXアプリだ。特徴としては、ローカルにデータを置いたまま外部のLLMと連携する構成によりセキュリティリスクを削減できること。ローカルLLMを選択することでさらにAIリスクを低減することもできる。引き合い事例として、個人情報や機密情報を扱うためクラウドサービスに文書を送れない病院や官公庁などの例が紹介された。

トレンドマイクロは、インテルとの連携ソリューションとして、ランサムウェア検出の強化と、NPUを活用した不正メール対策の2つの機能について説明した。マルウェア検出では、検出をハードウェアで支援するIntelプロセッサーのTDT(Threat Detection Technology)により、ふるまい検知で24%、メモリスキャンで7~10倍の性能向上が紹介された。また、不正メール対策では、判定処理をNPUにオフロードすることにより、クラウドの5倍以上の速度で処理できることが紹介された。

Blackmagic Designは、プロからアマチュアまで使われている動画編集ソフト「DaVinci Resolve」について説明した。インテル Core Ultraプロセッサーに対応したDaVinci Resolveの新機能としては、音声の文字起こしの機能や、背景音を消す機能などが挙げられ、開発ディレクターのコメントが紹介された。そのほか、国内企業でのDaVinci Resolve大規模導入事例も紹介された。

以上、インテルのパートナー向け内覧会の様子をお伝えした。AIはものすごいスピードで進化を続けているが、NPUやGPUによるローカルでのAI実行はPCビジネスだけでなく、ビジネスパーソンの働き方を大きく変える原動力になりえる。そう実感させる内覧会だった。

●お問合せ先

インテル株式会社

https://www.intel.co.jp/