ニュース

AIで顧客の企業価値を圧倒的に引き上げる――日本IBMが2026年のAI戦略を発表

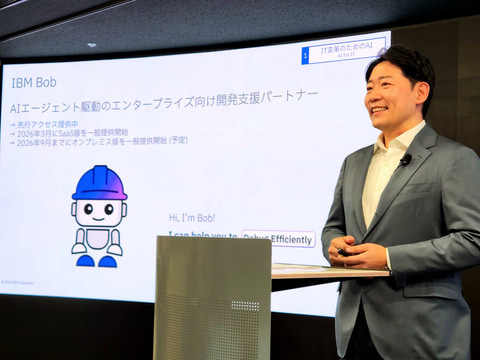

新たなエンタープライズ向けAI駆動開発ツール「IBM Bob」も順次提供へ

2026年2月12日 06:15

日本アイ・ビー・エム株式会社(以下、日本IBM)は10日、2026年のAI戦略方針として「AIを拡大し、お客さまの企業価値を圧倒的に引き上げる」を掲げ、IT変革のためのAIである「AI for IT」、ビジネス変革のためのAIである「AI for Business」、統合AI基盤である「Unified AI Platform」に加えて、「IBM AI Lab JapanとAIパートナーシップ」で構成する「3+1」を推進することを発表した。また、「IBM Bob」と呼ぶエンタープライズ向けAI駆動開発ツールを、2026年3月から順次提供することも発表した。

日本IBMの村田将輝副社長執行役員兼Chief AI Officerは、「お客さまとの対話では、1年前は、AIで何ができるかといった質問だったが、この年末年始はAIでどんな成果を出すかという話になってきた」としながら、「2025年のAI戦略に比べると、自らの事例をもとに大幅にアップデートした。IBMのテクノロジーだけでなく、パートナーのソリューション、技術も活用し、オープンでハイブリッドなAIを目指す。日本IBMは、AIを拡大し、お客さまの企業価値を圧倒的に引き出すことを使命とし、3+1に経営資源を集中させて、特定可能な価値や成果にこだわりながら、AI戦略を推進する」と述べた。

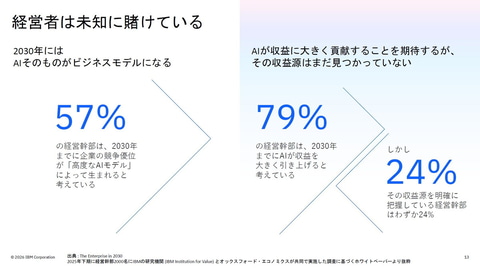

IBMが全世界2000人の経営幹部を対象に調査したところ、2030年にはAIそのものがビジネスモデルになると回答した経営幹部は57%に達し、AIが収益に大きく貢献すると回答した経営幹部は79%に達しているものの、その収益源を明確に把握している経営幹部はわずか24%にとどまっていることを指摘。「期待値と現実にギャップがある。ここにリーダーシップの課題があり、IBMが取り組むテーマがある」と位置づけた。

日本IBMでは、自社でのAI変革事例をもとに、ビジネスの専門知識とAIをはじめとしたテクノロジーを融合し、顧客の永続的な企業価値向上を実現。さらに、コンサルタントとエンジニアによる技術力と実行力を強化し、顧客に成果をもたらすことに責任を持つことを強調。「お客さまに信頼されるパートナーになることを目指す」と述べた。

AI for IT:大規模システム向けの仕様駆動開発に注力

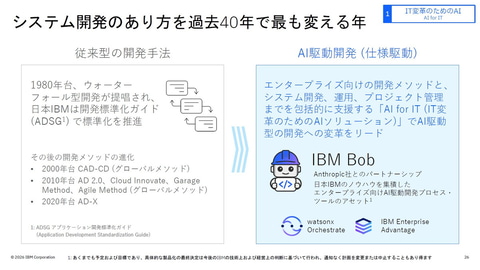

最初の戦略である「AI for IT」では、システム開発、運用、プロジェクト管理までを包括的に支援する「IT変革のためのAIソリューション」と位置づけ、「AI駆動開発が注目を集めるなか、日本IBMは、この分野でのリーダーシップを取ることを目指す。AI駆動開発には、非エンジニア向けのバイブコーディング、高スキルエンジニア向けのハイブリッド、大規模および重要システムの開発および保守を行うエンジニア向けの仕様駆動開発がある。そのなかでも、日本IBMは、大規模および重要システムを対象とした仕様駆動開発の領域に対して、本気で取り組むことになる」とした。

IBMは、2025年10月に、Anthropicとの提携を発表。Claudeを活用して、エンタープライズ向けや重要システム向けに集中してAI駆動開発を推進することも示した。

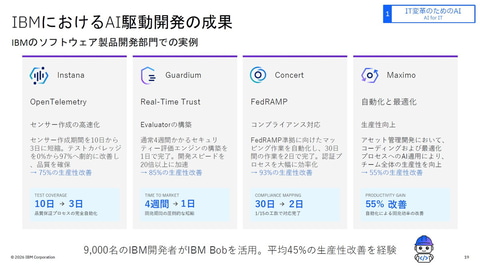

ここでは、IBMのソフトウェア製品の開発部門におけるAI駆動開発の成果についても言及した。

同社では約1年前から着手。AI駆動開発ツールである「IBM Bob」を、9000人の開発者が利用し、平均45%の生産性改善を実現しているという。現時点では、3万3000人のIBM社員が利用し、47.5%の生産性改善を図っている。

具体的な成果として、Instanaの開発では、センサー作成期間を10日から3日に短縮し、テストカバレッジを0%から97%へと劇的に改善し、生産性を75%向上させたという。Guardiumでは、通常は4週間かかるセキュリティ評価エンジンの構築を、わずか1日で完了し、開発スピードを20倍以上に加速。85%の生産性改善を実現した。

また、Concertでは、FedRAMP準拠に向けたマッピング作業を自動化し、30日間の作業を2日で完了。93%の生産性改善を図ったほか、Maximoではアセット管理開発において、コーディングおよび最適化プロセスへのAI適用により、チーム全体の生産性を55%改善したという。

IBM Bobは、今後、AIエージェント駆動のエンタープライズ向け開発支援パートナーとして一般に提供することになる。現在、先行アクセスを提供中であり、全世界で1000人が利用。2026年3月にはSaaS版の一般提供を開始し、2026年9月までにオンプレミス版を一般提供開始する予定だ。日本語対応も同時に実施する。

村田副社長は、「IBM Bobは、エンタープライズ指向、オンプレミスとクラウドによるハイブリッドの拡張性、レガシー資産にも対応する全方位モダナイゼーションという特徴を持つ。重要システムでの活用を前提としており、基幹システムなどにおいても統制と制御を行い、APIやMCP連携による拡張性も持つ。モダン言語だけでなく、COBOL、RPGなどのレガシー言語にも対応する。フロントモデルのClaude、オープンソースモデルのMistral、IBMが提供する専門モデルのGraniteなど、さまざまな基盤モデルを自動的に使い、開発者はシステム開発に集中することができる。IBM Bobは、COBOL、RPG、DevOps、Javaのモダナイゼーションという4つの領域で力を発揮する。IBMの思想が反映されたツールだといえる」などとした。

日本において、IBM製品を20年以上にわたって取り扱うイグアスは、IBM Bobの先行アクセスプログラムに参画。IBM i(旧AS/400)において、RPGおよびPythonの2つのプログラム言語でIBM Bobによる技術検証を実施。従来手法と比較して、アプリの開発工数を38%削減したという。これらの成果をもとに、日本IBMの村田副社長は、「IBM Bobは、技術的負債とスキル継承の問題を指摘した『2025年の崖』の懸け橋になる」と位置づけた。

また、日本IBMでは、独自の大規模開発のノウハウを組み込んだエンタープライズ向けAI駆動開発プロセスツールのアセット開発に取り組んでいるほか、プロジェクト管理のためにAIとの連携も行い、2027年度以降には、システム開発プロジェクト全体の35%の工数削減と、30%の期間短縮の実現を目標にするという。

さらに、日本IBMでは、2026年1月に約6000人を対象にした組織再編を行い、業界担当のサービスデリバリー組織を統合。すべての開発プロジェクトにAI for ITを100%適用し、現在は20件の実プロジェクトにおいて「AI駆動開発による変革」を加速しているほか、AIファースト時代における人間の役割の再定義とスキル投資、企業文化と行動原則の更新を行ったことも報告した。

IBMでは、1980年代にウォーターフォール型の開発を提唱し、日本IBMでは開発標準化ガイド(ADSG1)により標準化を推進してきた経緯があるが、結果として、これが「2025年の崖」の温床になったともいえる。

2026年は、IBM Bobにより、エンタープライズ向けの開発メソッドとシステム開発、運用、プロジェクト管理までの包括的支援を提案。「IBM Bobはすべてのプロジェクトに適用できるものであり、AI駆動開発の新基準を作ることになる。モノリシックなものを、分解し、最適配置を行い、最後に残った部分に対して、IBM Bobが有効に活用できるようになる。いわば最後のピースがそろった。その点ではワクワクしている。システム開発のあり方を、過去40年間で最も変える年になるのが2026年である。サービスデリバリー変革元年でもあり、日本IBMはAI駆動開発(仕様駆動)によって業界の変革をリードしていくことになる」と意気込んだ。

AI for Business:2026年はAIエージェントが利益を生む年に

2つめの「AI for Business」では、業界固有のプロセスや、全社的な業務プロセスの改革を促進する「ビジネス変革のためのAIソリューション」を実現する。

IBMは約20年前に、グローバルに統合した企業を「Global Integrated Enterprise」と呼び、業務の標準化、集約化、外部化により、最も生産性が高い場所で業務を遂行することを提案してきた。ここからさらに生産性を高めるために、専門分野を横断するエンドトゥエンドのプロセスを再構築することが必要であり、そのためにはデータを統合し、ITアーキテクチャーをひとつにすることが重要であると提案した。

これを実現するために、IBMでは、クライアントゼロによって培ったノウハウをもとに、160種類以上のソリューションアセットを提供。すでに80件弱のプロジェクトを推進していることを示した。

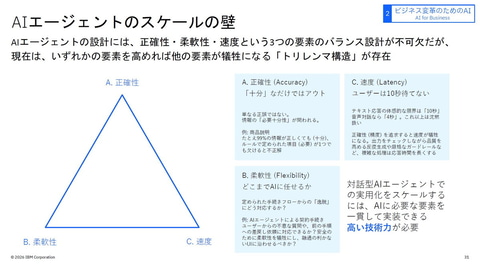

その一方で、AIエージェントが持つ「スケールの壁」についても指摘。「AIエージェントの設計には、正確性、柔軟性、速度という3つの要素のバランス設計が不可欠だが、現時点では、いずれかの要素を高めれば、ほかの要素が犠牲になる『トリレンマ構造』が存在する」と指摘する。

例えば、コールセンターで活用する対話型AIエージェントでは、テキストでは10秒、会話では4秒という応答時間が求められ、通常フローではそれに対応できていても、フローからの逸脱要件が発生すると、AIが再推論するため、正確性と速度が失われることになるというのが実情だ。

「柔軟性を持たせながらも、正確性と速度を失わずに実現するには、アプリケーションの専門知識だけでなく、インフラストラクチャの専門知識も必要である。全体的な技術力持つ日本IBMだからこそ、こうした課題の解決が可能になる」とする。

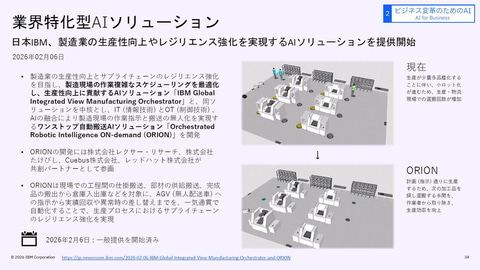

また、「今後は事例を増やし、業界特化型AIソリューションも提供していく」と述べ、新たに発表したワンストップ自動搬送AIソリューション「Orchestrated Robotic Intelligence ON-demand(ORION)」も、業界特化型AIソリューションのひとつに位置づけた。ORIONは、製造業向けの提案になるが、日本IBMが提供する金融向けデジタルサービスプラットフォームや、ヘルスケアにおける電子カルテソリューションなどに関しても、AIによる強化を通じて、業界特化型AIソリューションの拡大につなげるという。

さらに、日本IBMでは50人のAI専門チームを構成し、松尾研究所やSIGNATEなどのAIイノベーションパートナーとの価値共創も推進。「これらの活動を通じて、2026年は、AIエージェントが利益を生み出し、拡大する年になる」と述べた。

Unified AI Platform:AIを安全かつ迅速、柔軟に動かすためのAIプラットフォーム

3つめの「Unified AI Platform」では、AIを安全かつ迅速、柔軟に動かすための「統合的なAIプラットフォーム」を提供する。

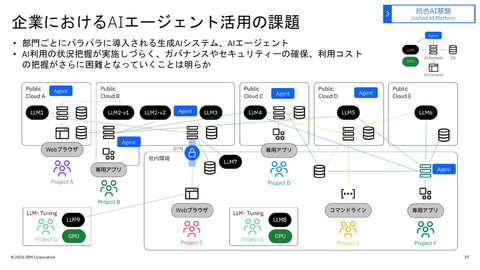

村田副社長は、「企業におけるAIエージェント活用の課題は、部門ごとにバラバラに導入されることで発生する生成AIシステムやAIエージェントの野良化にある。データ侵害が発生したときに監査証跡がなかったり、どのLLMにアクセスしたかがわからなかったりといった課題が発生することになる。これに対応するために、日本IBMでは、統合AI基盤を構築する。すでに、金融業、公益、製造業で先行プロジェクトを推進している」と語る。

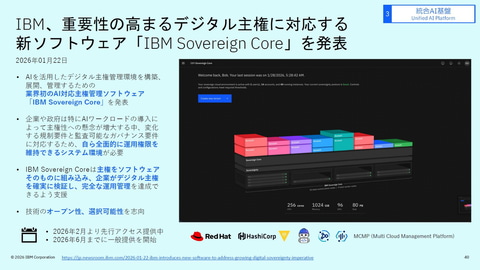

また、「今後は、いかにデジタル主権を持つかが鍵になる。データレジデンシー(保管場所)だけでなく、どこで運用されているのか、どういったアクセス権を持つのか、制御権は持てるのか、監査証跡はあるのか、技術がオープンに選択できるかといった点が求められる。欧州では、SEAL(Sovereignty Effectiveness Assurance Levels)というフレームワークがあり、公共や金融などの重要システムではこれに対応する必要がある。AI時代において、主権を持つことはより重要になり、そのための評価手法が求められている」とする。

IBMでは、新たなソフトウェアとして「IBM Sovereign Core」を発表。これにより、重要性の高まるデジタル主権に対応することができるという。現在、先行アクセスを提供しており、2026年半ばには一般提供を開始するという。「日本では数社のITサービスプロバイダーと議論を開始しているところである」という。

IBM AI Lab Japan:日本独自のニーズを反映する国内開発拠点と共創の場

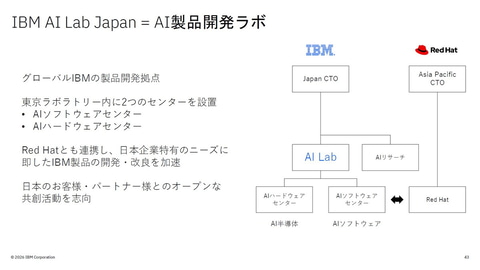

最後の「+1」を構成するのが、AI製品の開発ラボである「IBM AI Lab Japan」だ。

IBM AI Lab Japanは、グローバルで展開するIBMの製品開発拠点のひとつで、約400人が在籍。東京ラボラトリー内に、IBM Sovereign Coreの開発を行う「AIソフトウェアセンター」と、次世代のAI半導体の開発を行う「AIハードウェアセンター」の2つのセンターを設置している。

「日本のお客さまやパートナーとのオープンな共創活動を志向しており、レッドハットとも連携して、日本企業特有のニーズに即したIBM製品の開発、改良を加速することになる。AI for ITをはじめとする3つの重点領域との組み合わせによる活動を行うことになる。IBM AI Lab Japanを含めると700人規模のプロジェクトになるが、最終的には日本IBMグループの社員全員がこれに関わることになる」とした。

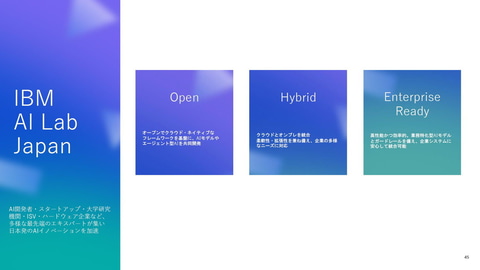

IBM AI Lab Japanでは、「Open」、「Hybrid」、「Enterprise Ready」をコンセプトに掲げている。それを具現化する取り組みのひとつとして、「役員向けAIワークショップ」を実施していることを紹介した。これは、全世界のIBMの約300人の経営幹部を対象に実施した「IBM AI Workshop」を編集し、日本の企業の役員向け研修として提供を開始しているものだ。

「AIを活用して成長する人がいる一方で、AIによる変化を回避する人がいる。両方向に広がっていくと組織にとってはリスクになるが、方向を一致させれば力になる。こうした考え方のもとに開催しているワークショップであり、2025年末から開始し、約20社での採用が決定している」とした。

また、AIパートナーシップによる企業価値共創の取り組みについても言及。2025年9月には東北電力、12月にはJCBと、AIパートナーシップ契約を結び、成果コミット型による活動を推進し、AIによる企業変革を支援しているという。

ハイブリッド戦略とフライホイールによる成長加速

一方、今回の会見では、IBMの経営哲学などについても言及した。

「われわれがやるべきことのすべてを決めるのは市場であり、お客さまである」というIBMの元CEOであるルイス・ガースナー氏の言葉を引用し、「この姿勢を前提として、IBMは継続的な変革を繰り返してきた。ガースナー氏は、メインフレームのプラットフォームの企業から、サービスプラットフォームの企業へと転換させ、サミュエル・パルミサーノ氏の時代には、サービスプラットフォームに加えて、ソフトウェアプラットフォームに事業をシフトし、高付加価値サービスの提供に取り組んだ。ジニー・ロメッティ氏の時代を経て、現在のアルビンド・クリシュナ氏が推進しているのがハイブリッドクラウドとAIである」と定義した。

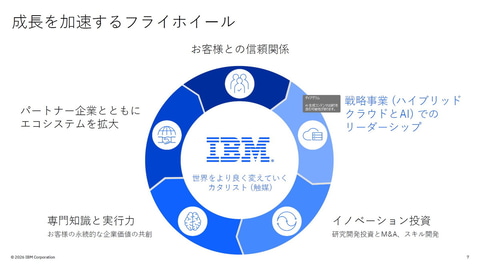

その上で、2022年から2025年までの3年間で、IBMの原動力となるフライホイール(はずみ車)を形成したことに触れ、これを深く、太くすることを追求してきたことを強調した。

村田副社長は、「フライホイールでは、お客さまとの信頼関係を根幹とし、事業ポートフォリオを転換。成長のためのイノベーション投資や、コンサルティングサービスによる専門知識と実行力を通じて、開発したテクノロジーを顧客価値に転換し、拡大していくことを目指している。さらに、エコシステムとパートナーシップを拡大し、お客さまに対する提供範囲を拡大していくことになる」と述べた。

また、「IBMが、ハイブリッド戦略を打ち出している理由は何か。それは、ひとつのクラウド、ひとつのAIでは、すべてをカバーできないと見ているからだ。また、IBMはミドルウェアの領域を強化している。その理由は、AIによって業務アプリケーションが多様化し、加速度的に増加し、同時に、インフラストラクチャーも、クラウドからエッジに至るまで多様化していることが挙げられる。これらを安定的に社会システムとして提供するにはミドルウェアが必須になる」とし、「ハイブリッドクラウドとAI、そして量子コンピュータの領域に、IBMは資源を集中している」と述べた。

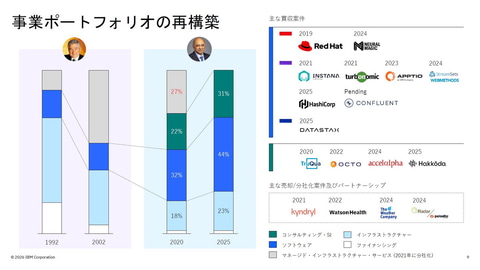

さらに、2019年にレッドハットを買収して以降、約50社のハイブリッドクラウドおよびAI関連企業を買収。既存事業とのシナジーを加速させながら、事業ポートフォリオを再構築してきたことにも触れた。

村田副社長は、「IBMは、買収するだけでなく、売却や分社化も同時に進めてきた。現在のIBMの事業ポートフォリオは、コンサルティング・SIおよびソフトウェアで、売上高全体の75%を占めている。これを80%にまで高めることを目指している。この戦略を実行する上で必須となるのは、AIによる生産性改革である。業務改革によって生み出したキャッシュを、研究開発投資とM&A、社員のスキル向上に再投資し、成長を生み出すことになる。IBM自らが生産性を生み出すためにAIをフル活用し、自動化している」とした。

2022年末に、クリシュナCEOが「IBMを世界で最も生産性が高い企業にする」と宣言。2023年からクライアントゼロの取り組みを開始し、2025年には、45億ドル(約7000億円)の効果を出していることを報告。「この根幹にあるのがAIである。ワークフロー全体の35%においてAIを適用し、155件を超えるAIユースケースがある」とした。