ニュース

NetSuite、統合機能利用で組織価値最大化実現をアピール

2025年8月5日 06:15

日本オラクル株式会社は7月23日、クラウドネイティブ業務ソリューションNetSuiteの最新情報を紹介するイベント「SuiteConnect」を開催した。米本社で製品開発を担うメンバーによる最新機能の紹介や、ソリューションを導入している企業による利用状況の紹介などを通じ、全方位でNetSuiteの特色と最新情報を伝えた。また、AIによってNetSuiteがどう変化していくのかについても言及した。

AI組み込みで新たな価値実現へ

基調講演の冒頭、日本オラクル 執行役員 NetSuite事業統括 日本代表 カントリー・マネージャーの渋谷由貴氏が、「NetSuiteは25年以上にわたりクラウド専業で歩んできた。日本では20年の実績を持ち、現在では世界中で4万2000社のお客さまにご利用いただいている。今回のSuiteConnect開催の目的は、まさにお客さまとのつながりを作ることにある。皆さまの成功体験を共有していただき、今直面している課題をどう乗り越えるのかを共に考え、NetSuiteコミュニティの新たな仲間との出会いを通じ、さらなる成長と成功を支援していくことだ」と、イベント開催の狙いを説明した。

続けて登壇した日本オラクル 取締役 執行役社長の三澤智光氏は、Oracleが米国で建設中の新しいデータセンターを紹介。

その上で、「Oracleのアプリケーション戦略は、『大は小を兼ねない』というものだ。中小企業や成長企業は、大企業のような体制、コストをかけたアプリケーションの導入は難しい。それに対し、NetSuiteの簡単に素早く導入できる仕組みは、中小企業や成長企業が求めるポイントだと思う。企業向けのOracle Fusion Cloud Applications、中小企業や成長企業向けのNetSuiteの2つによって、我々は全方位にわたってお客さまの支援をしていきたい。また、大企業も世界中の拠点にERPモジュールを配布していくことは大変な作業だが、簡単かつコンパクトに世界中の拠点へ導入可能なNetSuiteは、大企業にとっても有用な解決策になるのではないのかと思う」と説明した。

さらに、「紹介した新しいデータセンターから提供しているのがNetSuite」と、インフラの有用性を含めてアピールした。

続けて、米本社で開発に携わる2人のVice Presidentが登壇した。最初に登壇したブライアン・チェス氏は、Oracle NetSuite テクノロジーおよびAI担当 シニア・バイスプレジデント。AIが加わることで、NetSuiteがどのように進化していくのかを紹介した。

チェス氏は、まず、「NetSuiteではAIをアドオンとして提供するのではなく、AIをアプリケーションの中に組み込む形で提供する」と説明。「AIがデータを見てアドバイスを行い、生産性アップにつながるようAIがアシストを行っていく」と話した。

人が見つけにくいものをAIが見つけ出すパターンの明確化を行うほか、アクションを推奨するアシスト、ワークフローの自動化、速度・精度の向上といったことが実現していくという。

さらにAIエージェントを活用し、使用回数を増やしていくことで精度が向上。「AIエージェントは、言語、文脈、自律性、学習という4つの要素によって、使えば使うほど賢くなっていく」と、AIエージェントが使用状況に合わせて成長していくものだと説明した。

NetSuiteのAI組み込みによって、「統合されたデータ」、「拡張性の高いプラットフォーム」、「AIで最適化したユーザー体験」を実現する。

日本でも提供が始まるのが統合されたデータを活用し、財務上の異常を迅速に特定し、問題となる前に解決するのが「NetSuite Financial Exception Management」。予測型AIとエージェント型AIを活用して、財務上の例外を自動的に検出・管理する。業務効率の向上とリスクの軽減を支援するソリューションとなる。ユーザーは、状況を素早く把握し、調査が必要な取引を特定して、実行可能なインサイトを得る。その結果、決算前に問題を解決し、業務の効率化につなげることができる。

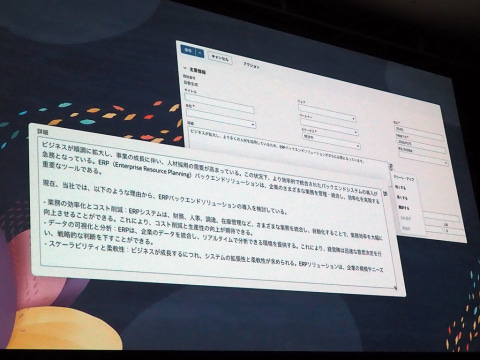

またNetSuite Text Enhanceは、文脈に応じたパーソナライズドコンテンツを、組み込みの生成AIで作成する。

さらに、Text Enhance Translateは、ユーザーがNetSuite上で特定の業務フローやビジネスの文脈に応じてフィールドやテキストの一部を即座に翻訳する。22言語に対応し、言語を超えた、より効果的なコミュニケーションを実現する。

NetSuite Prompt Studioは、生成AIの応答フォーマット、トーン、創造性レベルを調整する。管理者や開発者が応答の形式、トーン、表現の柔軟さを設定できるようにすることで、AIが生成するコンテンツの品質向上を支援する。生成AIのプロンプト設定をより細かく制御できるため、コンテンツの質が向上し、エンドユーザーの生産性も高まることになる。

AIを活用した独自のワークフローを構築し、進化させる拡張性の高いプラットフォームとして、Generative AI for SuiteScript APIを提供し、NetSuiteの拡張機能やカスタマイズに、新しい生成AI機能を組み込むことを可能にする。ユーザーは、AIを活用した新しい機能を迅速に開発し、それらの生成AI機能でNetSuiteに標準搭載されたAI機能を補完することで、独自のビジネスニーズに対応できるようになる。

チェス氏は、AIによる進化を紹介しながら、「AIは中堅・中小企業が事業を進めやすくする大きな武器ではあるが、ビジネスの運営はできない。まだまだ人間の力が不可欠だ」とも話した。

続けて登壇したOracle NetSuite プロダクト・マネジメント担当 グループ・バイスプレジデント クレイグ・サリバン氏は、NetSuiteのAI組み込みは、OracleのAIにおける強みを最大限に生かせることをあらためてアピール。NetSuite Enterprise Performance Managementは、新しい機能として、財務分野における生成AIを活用したナラティブによる報告やインテリジェントなパフォーマンス管理などを実現するという。

NetSuiteは財務部門、業務部門、営業部門などさまざまな部署で利用できるサービスを提供しており、単品でも導入できるものの、サリバン氏は「統合されたスイートとして利用することで、その価値を最大限に発揮することができる」とアピールした。

そして、スイート製品のNetSuite SuiteSuccessにより、企業は優位性を出すことができると説明。Anything-as-a-Service (XaaS) Editionや Wholesale Distribution Editionなどについて、「いよいよ日本で新しいEditionの利用が開始される」と紹介した。

なおSuiteSuccessは、NetSuiteが25年以上にわたり、あらゆる業界および規模の数万ものビジネスに携わってきた経験を生かしたカスタマー・ライフサイクルの手法であり、NetSuiteは、SuiteSuccessの一部として、機能を最適化するための独自のダッシュボード、レポート、KPI、ロールベースのワークフローなど、業界固有のソリューションを提供する。

また、日本市場向け機能としてNetSuite E-Invoicingを紹介し、日本市場向けに銀行連携アプリや顧客向け約束手形機能などを提供すると説明した。

異なる特性を持つ3社が導入企業として登壇

今回、NetSuiteを利用する特徴的な顧客として日本企業3社が登壇した。

JVCケンウッドは、NetSuiteを活用し、営業・販売業務の改革を進めた。営業と販売業務の標準化を進めたことで、生産性とコスト効率を高め、新たな営業体制を構築している。登壇した取締役 常務執行役員 CTO 兼 CISOの園田剛男氏は、営業・販売改革を進めた背景として、企業合併があったことをあらためて説明した。

園田氏は、「2008年のリーマンショック時に、日本ビクターとケンウッドが株式移転の方法により、共同持株会社JVC・ケンウッド・ホールディングス株式会社として誕生した。東日本大震災が起こった2011年には社名を株式会社JVCケンウッドに変更し、日本ビクター、ケンウッドおよびJ&Kカーエレクトロニクスの3社を吸収合併している。私自身は1987年に入社して以来、実は製品開発、標準化関係の技術を担当してきた。その後、ゼロトラストの導入をきっかけにIT部門を担当するようになった」と、会社の成り立ちと自身の業務を紹介。

そして、「もともとのDNAが異なる事業をやってきた会社が統合したことから、もともと持っている仕組み、システムの考え方が異なっていた。言語の共通化を実現し、システムを一本化しなければ、経営の実態、現場のオペレーションの可視化が実現できない。透明性も上がらないことから、課題をひとつひとつ丁寧に取り除きながら、ERPシステムを含めた刷新を進めた」と述べた。

なおJVCケンウッドには現在、グローバルに展開する事業領域として、「カーナビゲーションなどの車載向けビジネス」「北米の警察・消防署などに導入されている無線システムなどを手掛けるセーフティ&セキュリティ分野」「エンターテインメント ソリューションズ分野(サザンオールスターズが所属する音楽会社なども含まれている)」といった3つが存在。海外からの売上が7割となっていたが、海外販売子会社は異なるシステムを利用しており、各拠点が異なるフォーマットでデータを管理していたため、データの収集・集計に大きな負荷がかかり、リアルタイムかつグローバルな販売状況の把握は困難な状況で、これらを解決するための仕組みが必要となっていたのだという。

こうした状況を改善するため、ERPを新たに導入したが、本社の会計業務の省力化・自動化のために「Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning」を活用。海外の7つの子会社は「Oracle NetSuite」を導入したほか、本社にも、営業・販売業務の改革を目的として「Oracle NetSuite」を採用した。

その結果は上々で、「幸い、ここ数年は過去最高益をずっと更新し続けている。ビジネスの状況を一元的に管理でき、全経営層が同じタイミングで同じ情報に接することができる点は大きなメリットだ。NetSuiteは主に販売系で全面展開しているが、現在市場で何が起きているのかを即座に見られる。地域別には、同じソリューションを同じサイトの中で構築しているので、個社の成績だけでなく、その国や地域内の市場で起きていること、売り上げの伸び、鈍化の状況などを、かなり透明度高く把握できるようになった。さらに今回、ERPとの連携によって、総合的にデータをうまく活用し、瞬時に経営判断をすることを心がけていきたいと考えている」と、園田氏は話した。

2社目として登壇したのは、丸亀製麺などを運営する株式会社トリドールホールディングスの執行役員 CIO兼CTO 磯村康典氏。磯村氏はIT企業などに在籍した経験を持ち、2019年にトリドールホールディングスに入社したが、そのタイミングでNetSuiteとMicrosoft 365を導入したという。

「NetSuiteを導入したのは2020年だが、一番手前(フロントエンド)と一番後ろ(バックオフィス)からDXをはじめようということで導入を決めた。NetSuiteを選んだ理由は2つ。まずクラウドネイティブ会計システムを入れたかった。選択当時、SaaS会計システムはいくつかあったものの、クラウドネイティブでグローバルに対応しているものはNetSuiteしかなかった。もう1つの理由は、グローバルビジネスを展開する以上、いろいろな国の会計基準に対応しなければならない。それには日本製の会計システムでは厳しいということで、グローバル対応をしている製品から選ぶ必要があった」と、NetSuite導入の理由を説明している。

選択後、導入はスムーズに進んだという。「2019年12月終わりごろから導入相談を始め、実際に稼働したのは翌年2020年4月になる」と、極めて短期間に導入を実現している。

ただし導入は段階的に行われており、4月から新しい年度の会計システムを稼働させたが、前年度の分は決算が終わった後の6月末までにデータをNetSuiteに渡し、本当の意味での移行が完了したという。それでもトータル6カ月で移行は完了しているとのことで、「結構気軽に導入できる」と磯村氏は話している。

なお、生成AIの活用については、「私たちもいろいろな試行錯誤をしている。実は社内にいくつかのAIプラットフォームがあり、1個に統一すべきか、分けていくべきか試行錯誤をしている。NetSuiteでは財務会計に関する質問をした時に一番正確に答えてくれるという印象を持っている。経営層が、『昨日のあの店の売り上げは?』といった質問をして、それに正確に答えてくれるという使い方ができるのであれば、利用してみたいという印象を持った」と話している。

もっとも、飲食業という業務から、「生成AIが活躍するのはホワイトカラー。当社の飲食業の現場では、事務作業が占める割合は高くない。むしろ、現場業務を合理化することの方が生産性が上がる。生成AI以外のAI、例えば需要予測のためにAIを使うことで、1000店の店長の業務が効率化される。これだけの人数で業務が効率化されるのは大きな効果がある。勤怠管理についても、顔認証を導入し、従来の打刻による勤怠管理に比べて、短時間で登録できるようになることのインパクトは大きい。当社の場合、4万人の打刻時間が短くなることによるインパクトは大きい」と述べ、現場改善のためのAIの方が活躍の余地があると指摘した。

3人目として登壇したのは、株式会社ちん里う本店 起業家 兼 常務取締役であるニコラ・ゾェルゲル氏。ちん里う本店は神奈川県小田原にある梅干し専門店で、「私の妻は5代目で、12年前からは商品の輸出も行っている」と自社ビジネスを紹介した。

ゾェルゲル氏自身は、ITインフラをアウトソースする企業を経営していたが、結婚を機に、家族経営だったちん里うに関わることになった。「入社した当時は、本当に昔ながらの会社で、すべて手書きメモで登録されていて、当然システムは全くなかった」とゾェルゲル氏は振り返る。

こうしてシステム化を進めるとともに、百貨店で行っていた商品販売の見直しを行ったことが、新しいビジネスを始めるきっかけになったそうで、「自分たちで海外に向けた商品販売を開始したが、日本での商品販売は百貨店での販売がメイン。百貨店でビジネスをする中で、ほかに老舗仲間があり、そこでよく言われたのが、『自分の所でも海外に商品を売りたい。しかし、やり方がわからない』という声だった。そこに私がECサイトを作り、沖縄から北海道までの300社から、8000の商品を預かることになった。現在では100カ国以上に販売実績がある」との現状を紹介した。

しかし同社では、ビジネスの拡大に伴い、システム化によって煩雑さを削減することも必須となった。「日本と米国を中心にオンライン販売がどんどん増えていく中、日本では大手ショッピングサイトでの販売が増え、販売チャネルも拡大していった。当初はその対応をすべて手入力で行っていたが、数が増えていくとそれも無理になった。特に当社は食品を預かって販売しているため、どの倉庫にどの商品があり、賞味期限はいつまで――といったことをきちんと管理していく必要がある。そこでNetSuiteの商品管理機能を使い、管理を行っている」と、導入の経緯を説明している。

なお、当初は日本製の販売管理ソフトを使い、海外の住所をなんとか日本の住所入力欄に入れて使っていたというが、「取扱商品が2000を超えた時に、在庫管理もできないようになってしまった」ため、「大きな変化が必要になり、NetSuiteの利用を始めた。最初は仕入・販売と在庫管理から。その後、製造管理を導入し、最後に会計を入れる予定になっている」と話した。

同社の事例は、業容拡大に伴ってシステムの必要性が増し、システムを強化することになったケースだといえる。

一方でゾェルゲル氏は、さまざまな日本企業と取引をする中で、後継者不足なども要因となり、伝統的な日本企業が廃業していくのを目の当たりにするようになったとのこと。そこで、「毎年、2社ぐらいの取引先がなくなっていくのを見て、後継者がいない老舗企業を早い段階で買収し、弊社と同じように事業立て直しをしていきたい。企業のDXも進めていきたい」とし、新事業をきっかけとして、新たな展開を検討するようになっているとした。