ニュース

IIJ、DXの文化定着を支援する「IIJデジタルカルチャー可視化ソリューション」を提供

DX推進の実態と成功要因を調査分析した独自レポートも公開

2025年8月19日 11:00

株式会社インターネットイニシアティブ(以下、IIJ)は18日、企業におけるDX(デジタル・トランスフォーメーション)推進やデジタル活用の定着を支援する新たな組織診断サービス「IIJデジタルカルチャー可視化ソリューション」を、同日から提供開始すると発表した。

あわせて、企業のDX推進における人材・組織の実態と成功要因を調査分析した独自レポート「“DXしなくなる企業”が生き残る-日常にデジタルが根づく組織文化とは」を公開した。同日に行われた記者説明会では、調査分析レポートの内容について解説するとともに、新ソリューションの概要について説明した。

日本企業のデジタル活用の実態を分析したレポートを公開

今回、IIJが公開した独自レポートは、同社が提供する「IIJ DX人材アセスメントソリューション」の受検企業65社・約3100人のデータを基に、日本企業のデジタル活用の実態を分析したもの。受検データを、情報処理推進機構(以下、IPA)の「DX推進指標」に基づく成熟度レベルと相関分析することで、デジタル活用に成功している企業に共通する“人材と組織の特徴”を明らかにしている。さらに受検企業へのヒアリング調査を通じて得られた知見を加えて、“DXしなくなる企業”になるための提言をまとめている。

IIJ プロフェッショナルサービス第一本部 デジタルイノベーション部長の中津智史氏は、DX推進を取り巻く現状について、「当社では、DXは変革ではなく、競争力と人的資本・ESG経営を支える“企業文化”として定着させるべきものであると考えている。そして、デジタル活用が日常業務の中に文化として根づいている企業を“DXしなくなる企業”と定義している。しかし、多くの企業はDXプロジェクトをゴールとした“DXを繰り返す企業”であり、施策が断続的・短期的で、現場の疲弊・形骸(けいがい)化を招いているのが実情。IPAの『DX推進指標』においても、DXが文化定着している成熟度レベル4以上の割合はわずか1.3%にとどまっている」と指摘する。

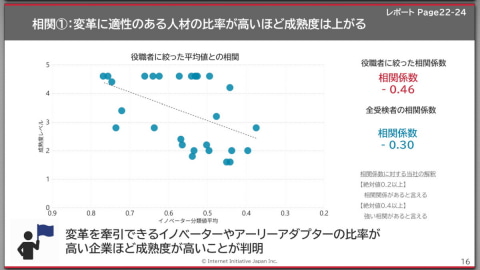

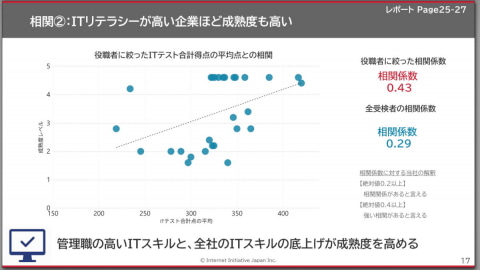

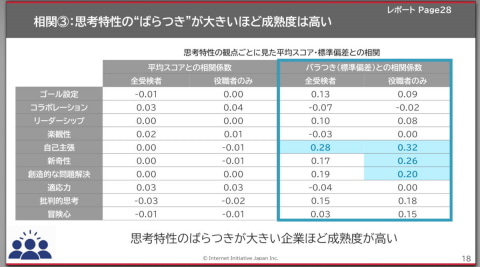

こうした背景を踏まえ、今回の調査分析レポートでは、「IIJ DX人材アセスメントソリューション」の受検データから可視化された「DX人材特性」「ITリテラシー」「思考特性」と、IPA「DX推進指標」に基づく成熟度レベルを相関分析した結果、デジタル活用における成熟度レベルが高い企業には、「変革に適性のある人材が厚い」「全社的にITリテラシーが高い」「思考特性に多様性がある」という3つの共通点があることが明らかになった。

具体的には、企業内でのイノベーター分類値と成熟度レベルの相関関係を見ると、イノベーターやアーリーアダプターといった革新への特性を持った人材が多く分布する企業ほど、成熟度レベルが高くなるという傾向を読み取ることができた。さらに役職者に絞ると、その傾向が顕著になった。

ITテストの企業内平均点と成熟度レベルの相関関係を見ると、全受検者の相関では、弱い正の相関を確認でき、役職者に絞った場合はより強い正の相関が見られた。全社のITリテラシーの高さはDXにおける成熟度に影響を与えうることが読み取れ、特に役職者のリテラシーの引き上げが、成熟度レベルのさらなる上昇につながると推察される。

思考特性の平均スコアと成熟度レベルの相関関係については、ほとんど相関が見られず、思考特性の傾向自体は、成熟度に影響を与えないことがわかった。一方、企業内での思考特性スコアのばらつきに関しては、「自己主張・新奇性・創造的な問題解決」の観点で比較的有意な正の相関が見られた。つまり、これらの思考特性の強さにばらつきがある(多様なタイプが共存している)企業ほど、結果的にDX成熟度に好影響を与えていることが示唆された。

さらに同レポートでは、分析対象となった企業のうち32社に、DXに対する「戦略・IT活用・意欲」の実態に関してヒアリングを実施し、各要素を3段階で評価したという。ヒアリングの結果から、企業によって「戦略の明確さ」や「デジタル活用への意欲」にばらつきがあることが確認され、特に経営層が戦略を明確に発信している企業ほど、現場の理解や共感が進み、成熟度レベルが高い傾向が見られた。一方で、戦略が曖昧だったり、意欲が限定的だったりする企業では、現場との認識に差が生じ、全社的な展開に至らない傾向が見られた。企業内の「意識ギャップ」が、DXの定着と成熟度向上において大きな障壁となっていることが浮き彫りとなった。

中津氏は、「DXの成熟度を高めるには、単なる技術導入ではなく、組織の文化的な土台を整えることが不可欠であり、その要素は意識・人材・スキル・思考の4領域に整理できる。そして、経営層と現場など組織間に存在するズレを正しく把握し、4領域の可視化を通じて改善サイクルを設計・実行することが重要となる。この取り組みは、人的資本経営やESG経営の実効性を高める活動にも直結する」と提言した。

企業内の意識ギャップやズレを見える化し、DX推進やデジタル活用の定着を支援

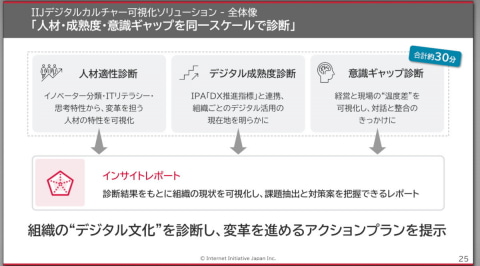

同社では、この調査分析レポートの結果を受け、企業内に存在する意識ギャップやズレを見える化し、DX推進やデジタル活用の定着を支援するソリューションとして、新たに「IIJデジタルカルチャー可視化ソリューション」を提供開始した。

新ソリューションでは、「人材適性診断」、「デジタル成熟度診断」、「意識ギャップ診断」の3つの診断によって、DX推進において重要な「戦略」、「組織」、「人材」、「IT活用」、「意欲」の5つの要素を網羅的に可視化し、「インサイトレポート」としてまとめる。これにより、DX推進における課題の全体像を把握し、組織の現状に即した最適なアクションプランの策定を支援する。

IIJ プロフェッショナルサービス第一本部 デジタルイノベーション部 ビジネスインテグレーション課 課長代行の北村れお氏は、「『人材適性診断』では、全21問のITテストと全19問のDXテストを行い、組織内の人材の特性とスキルを診断する。組織内の人材分布を可視化し、成熟度を引き上げられる組織・人材づくりに向けて、底上げ対象を明確にする。『デジタル成熟度診断』では、IPAの『DX推進指標』に準拠した5つの軸からデジタル活用の現状を診断し、従業員の匿名回答を基に全社における現場の実態を正確に把握する。『意識ギャップ診断』では、経営層と現場間にある『認識』や『満足度』のズレや違いなど、組織内・組織間のギャップを可視化する。そして、この3つの診断結果から得られたデータを統合し、インサイトレポートとして提供する」と説明した。

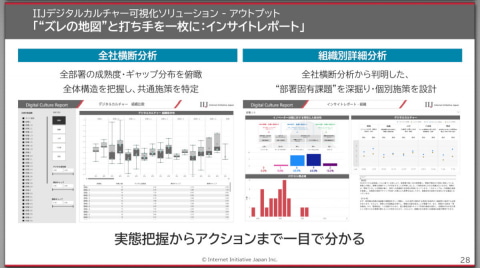

従業員1人あたりの診断は約30分のWebテストおよびアンケート調査で短時間に完了。診断から2週間でインサイトレポートを作成し、オンライン報告とデータ納品を行う。インサイトレポートでは、「全体横断分析」と「組織別詳細分析」を通じて、どこにギャップがあり、どのような手を打つべきか、アクションプランを明確にする。「さらに、インサイトレポート提供後も、改善サイクル全体を通じて伴走支援を行う。全社施策と部署施策を“連動計画”として施策設計し、インサイトレポートを基にコンサルタントが個社別に対応する。DXの戦略・企画から、開発・評価、展開・定着、運営・運用まで、継続して伴走していく」という。

料金体系(税別)は、受検者数100人までが50万円。101人以上は受検人数により加算され、500人までが1250円/人、501人から1000人までが1000円/人、1001人以上が500円/人となる。

同社では、新ソリューションを、主に企業のDX推進部門や情報システム部門、経営企画部門向けに提供し、今後1年で100社の導入を目指す。