ニュース

「IBM webMethods Hybrid Integrationはハイブリッド・バイ・デザインを実現する」と、日本IBMがアピール

2025年8月5日 12:00

日本IBM株式会社は4日、6月に提供開始したハイブリッド統合連携基盤「IBM webMethods Hybrid Integration」に関する勉強会を開催した。同製品は、IBMのオートメーション戦略の中で重要な位置づけとなっている。

日本IBM テクノロジー事業本部 オートメーション・プラットフォーム事業部 事業部長 理事の上野亜紀子氏は、IBMのオートメーション製品のビジョンについて、「AIを活用した自動化でITをより戦略的に活用し、企業の競争力を高めてもらうとともに、自動化が企業ITの武器となるような機能を組み込んで届けることだ」としている。

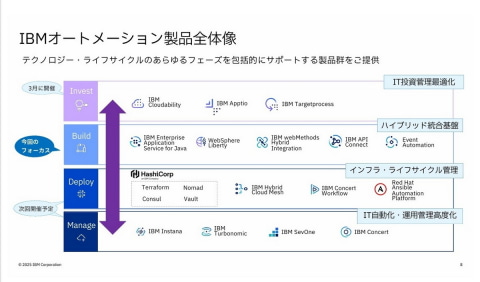

IBMでは、オートメーション製品を4カテゴリーに分類しており、IT投資の管理を最適化する「Invest」、アプリケーション開発におけるハイブリッド統合基盤の「Build」、インフラのライフサイクル管理を担う「Deploy」、ITの自動化と運用管理の高度化を実現する「Manage」として提供している。今回フォーカスするIBM webMethods Hybrid Integrationは、この中の「Build」にあたる製品だ。

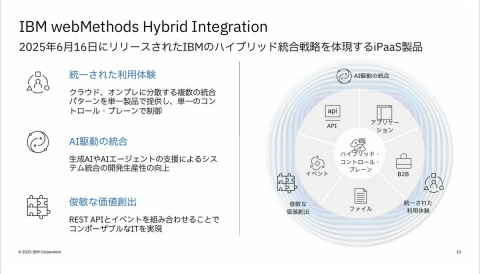

IBM webMethods Hybrid Integrationは、iPaaS(Integration Platform as a Service)製品のひとつ。iPaaSといえば、ノーコードでの簡易な統合開発が可能で、多数のクラウドコネクタを提供、REST APIを組み合わせて迅速にビジネス価値が創出できるサービスとして注目されている。

ただ、「iPaaSにも課題がある」と、日本IBM テクノロジー事業本部 オートメーション・プラットフォーム事業部 シニア・オートメーション・テクニカル・スペシャリストの恩田洋仁氏は語る。

iPaaS製品はREST APIによるアクセスが前提となっているが、企業システムは必ずしもすべてがAPI化されているわけではなく、オンプレミスへのアクセスが難しいこともあるほか、iPaaSはユースケースが限定的で、すべての統合がREST APIの仕組みだけで成り立つとは限らないためだ。

「iPaaSだけですべてやろうとすると、本来目指していた企業全体の整理された統合が実現できず、プロジェクトや部門単位でツールが増えてしまう」と恩田氏は指摘する。

恩田氏は、もともとハイブリッド環境であることを念頭に、意図的に設計された「ハイブリッド・バイ・デザイン」を目指すべきだと語る。「ツールに関しても、さまざまなツールを統合的に管理する必要がある。IBM webMethods Hybrid Integrationは、その目的を達成するための製品だ」と同氏は述べている。

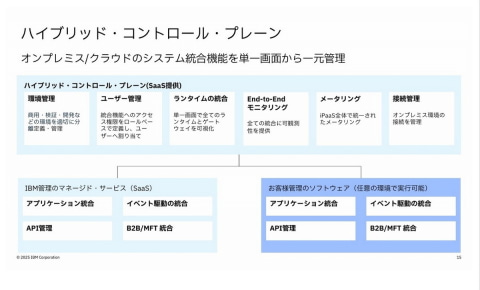

IBM webMethods Hybrid Integrationの中心となるのが、ハイブリッド・コントロール・プレーンだ。オンプレミスおよびクラウドのシステム統合機能を単一画面から一元管理することが可能で、環境管理やユーザー管理、ランタイムの統合、モニタリング、メータリング、接続管理といった機能をSaaSで提供する。アプリケーション統合やイベント駆動の統合、API管理などは、IBMのマネージドサービスとして利用することも、顧客の任意の環境で実行することも可能だ。

IBM webMethods Hybrid Integrationでは、スプロール管理機能も提供する。これは、企業内に散在する統合ランタイムをさまざまな切り口で分類しながら可視化し、統合資産の所在や活用状況を管理して無秩序なツールの増殖を制御する機能だ。

エンドツーエンドのモニタリング機能も装備している。統合ランタイムを監視・管理するだけでなく、各トランザクションの状態もモニタリングでき、パフォーマンスのボトルネックの特定にも役立つという。

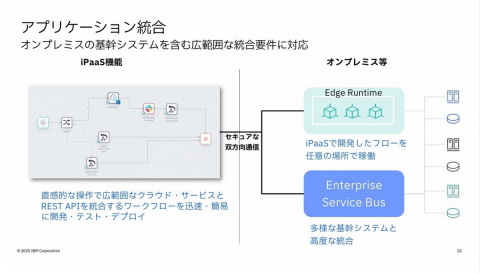

さまざまな統合機能も提供しており、そのひとつにアプリケーション統合機能がある。迅速にAPIとクラウドサービスを統合するiPaaS機能を提供しているほか、iPaaSで開発したフローを任意の場所で稼働できるEdge Runtimeというコンポーネントが利用できる。また、メインフレームなど多様な基幹システムとの高度な統合には、Enterprise Service Busで統合するという。

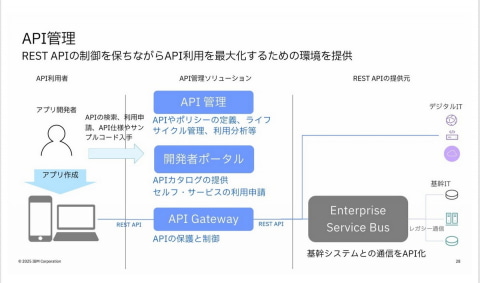

API管理機能も備わっており、REST APIの制御を保ちながらAPI利用を最大化する環境を提供する。コントロール・プレーンで複数のAPI Gatewayを統合的に管理でき、IBM製品だけでなく、AWS GatewayやAzure API Management Serviceなどにも対応する。

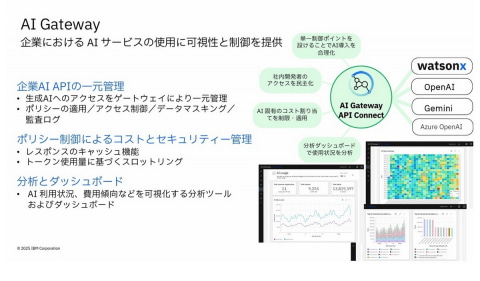

AIサービスを可視化するAI Gateway機能も提供する。AIの機能をゲートウェイで一元管理し、ポリシーの適用やアクセス制御、データマスキングなどを行う。AIの利用状況や費用傾向などを可視化する分析ツールやダッシュボードも用意している。

既存のREST API定義からMCP(Model Context Protocol)を生成する機能も装備している。AIエージェントが外部システムと対話するためのMCPサーバー機能を既存のREST API定義から生成。これにより、生成AIがAPI化された業務と対話できるようになり、AIで自動的に業務を実行する環境が構築できるという。

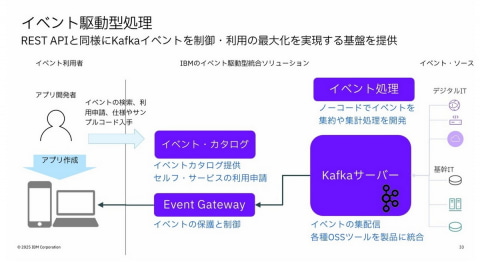

イベント駆動処理機能も用意しており、REST APIと同様にKafkaイベントを制御、カタログ化して可視化する。これにより、企業内外からイベントの詳細情報やサンプルのソースコードが参照できるようになる。

これらの機能を提供するIBM webMethods Hybrid Integrationは、「ハイブリッド・バイ・デザインを体現する製品だ」と恩田氏。「統合機能を任意の場所に配置し、アプリケーションの最適な環境配置を実現する。コントロール・プレーンで統合機能を一元管理でき、統合資産のカタログ化とセルフサービス化によってコンポーザブルなITを実現する。そして、AIによって学習コストの低減と開発生産性の向上を実現する」と、同製品をアピールした。