大河原克行のクローズアップ!エンタープライズ

富士通が「IR Day 2025」開催、5人の副社長がUvance、モダナイゼーション、コンサル、テクノロジーなど担当領域を説明

2025年9月17日 06:15

富士通株式会社は9日、投資家およびアナリストを対象にした「IR Day 2025」を開催した。5人の副社長全員が登壇し、Fujitsu Uvance、モダナイゼーション、コンサルティング、テクノロジーなどの担当事業領域について、それぞれ説明を行った。

本連載では、その内容を詳細にお届けする。

中期経営計画の進捗を説明

富士通は、2025年度に中期経営計画の最終年度を迎えており、今回の説明では、計画達成に向けた取り組みとともに、今後の展望などについても触れた。

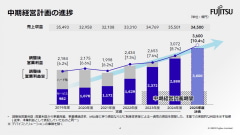

2025年度通期の業績見通しは、売上収益は3兆4500億円、調整後営業利益は3600億円、調整後営業利益率は10.4%としており、主力となるサービスソリューションの2025年度見通しは、売上収益が2兆3300億円、調整後営業利益は3600億円。調整後営業利益率は15.5%を掲げている。

富士通 代表取締役副社長 CFOの磯部武司氏は、「中期経営計画は、『デジタルサービスによってネットポジティブを実現するテクノロジーカンパニーになる』という2030年に富士通が目指す姿を実現するために重要な準備期間であり、事業モデルと事業ポートフォリオの変革、お客さまのモダナイゼーションの確実なサポート、海外ビジネスの収益性向上に取り組んでいる」とし、「売上収益、調整後営業利益は、十分達成可能な水準にきている。最終コーナーに入っているが気を緩めることなく、目標の確実な達成を図る」と、中期経営計画の達成に自信を見せた。

売上収益、調整後営業利益に加えて、キャッシュフローの生成、キャピタルアロケーションも計画通りに進捗しているという。

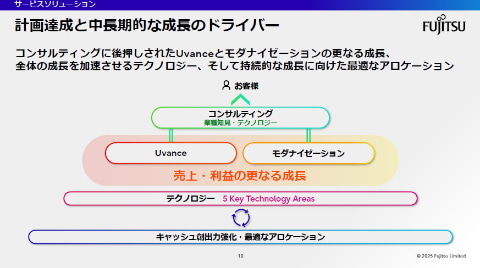

また、「売上と利益の成長の要は、Uvanceとモダナイゼーションであり、この成長の蓋然(がいぜん)性を高めるのがコンサルティングによる後押し。そして、全体の成長を加速させるドライバーが富士通の大きな競争力であるテクノロジーの進化になる」と、各事業を位置づけた。

さらに、事業変革として、サーバーやストレージを取り扱うエフサステクノロジーズと、ネットワークプロダクトを取り扱う1FINITYをそれぞれ設立し、経営判断の迅速化と、徹底した事業効率を追求する体制を確立した。加えて、ノンコア事業のカーブアウトとして、デバイス事業に関わる新光電気工業、富士通オプティカルコンポーネンツ、FDKを譲渡。富士通ゼネラルの譲渡も行ったことで、「大所の譲渡は完了した。少し時間はかかったが、最適なパートナーリングを実現できたと考えている」と総括した。

課題としていた海外リージョンについても、「採算性の低さは大きな課題であったが、低採算事業のカーブアウト、構造改革により改善が進み、ようやく健康体になりつつある」と述べた。

その一方で、「今回の中期経営計画の期間中において、M&Aに関しては、いい企業を発掘し、実行につなげることができなかった点に反省がある。軽々にやることは考えていないが、石橋をたたいて渡るところがあったかもしれない」とした。

今回の説明会では、2026年度以降の方向性についても言及。磯部副社長は、「サービスソリューションの売上収益と調整後営業利益は持続的に成長することができる。骨格がそろい、筋肉がつきつつある身体によって、より速いスピード感と、力強い事業成長を実現したい。また、事業環境の変化に応じたトランスフォーメーションも絶え間なく続ける。中期経営計画の目標達成はもちろん、その先の力強い成長と、より高収益な事業への進化を目指す」と述べた。

調整後EPSでは2025年度以降、年平均成長率10~15%を想定しているほか、調整後ROEは20%超を目指す。さらに、「成長投資では、M&Aも積極的に考えるが、人材への投資が重要になる。人材の能力拡充のほか、リスキリングや先端技術人材の確保にも取り組む」とした。

なお、「定量目標の詳細や達成時期などについては、次期中期経営計画で発表する」と述べた。

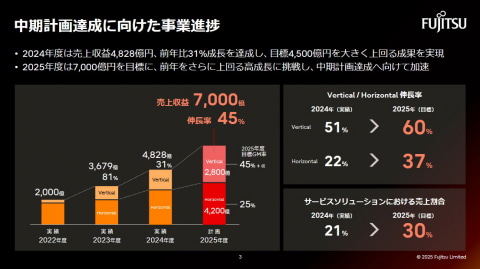

Fujitsu Uvance

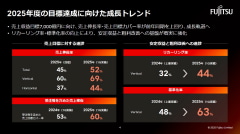

Fujitsu Uvanceの取り組みについて説明した富士通 執行役員副社長 COO(ソリューションサービス担当)兼グローバルソリューションの高橋美波氏は、「2025年度は、Fujitsu Uvanceの売上収益で7000億円を目指す。全体で前年比45%伸長、Verticalでは同60%増、Horizontalでは同37%増を見込んでいる。大きなチャレンジである」と切り出す。

そして、「2025年度第1四半期実績は、前年同期比で計画を上回る成長を遂げている。受注残を含めるとすでに年間目標の60%をカバーしている。さらに、第1四半期のリカーリング率は前年同期の32%から44%に拡大し、標準化率は48%から63%に拡大している。安定収益と粗利改善の基盤が着実に強化できた」と、2025年度の計画達成に向けた順調な進捗に手応えを見せた。

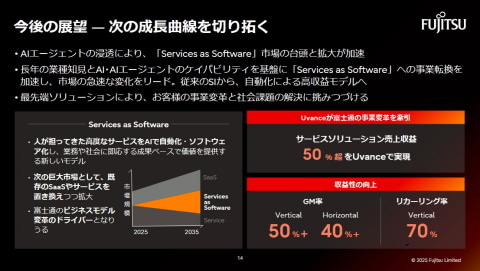

また、将来的には、Fujitsu Uvanceがサービスソリューションの売上収益の50%以上を占めることを目指すほか、グロスマージン率は、Verticalで50%以上、Horizontalで40%以上を目指し、リカーリング率はVerticalで70%を目指す方針も示した。

さらに2030年には、Fujitsu Uvanceにおいて、AIや量子コンピューティングなどのテクノロジーを活用した最先端のソリューションを展開し、富士通のサービスソリューションを強力に牽引していく役割を担うことになるという。

Fujitsu Uvanceでは、Verticalを成長エンジン、Horizontalを収益基盤に位置づけており、「3S(SAP、ServiceNow、Salesforce)によるHorizontalのフレームワークを活用し、そこからVerticalオファリングの適用につなげるといった連動が重要になってくる。3Sの富士通社内での実践ノウハウも活用し、その上で、Verticalオファリングによる統合的な価値を創出し、持続的な成長モデルを実現する」と述べた。

Verticalオファリングの取り組みについても説明した。

CX(Consumer Experience)では、2025年5月に完全子会社化したGK Softwareが、前年比33%増と好調に推移。富士通とのシナジーによって新規顧客を獲得し、グローバル市場での成長戦略につなげているという。あるグローバルアパレルブランド企業では、GK SoftwareのPOSと、富士通のManaged Store Serviceを組み合わせて、店舗向け総合オファリングを実現。カナダの大手食品小売業では、500店舗での運営オペレーションを包括的にモニタリングし、店舗や商品のリスクをリアルタイムで検知して、意思決定を高度化したという。またドイツの国際的なファッション小売店では、Price Optimizationの導入により、市場変化に即応した価格設定とし、粗利や利益率を向上。これらのGK Softwareが培った欧州の最先端事例のノウハウを、日本の富士通の顧客へ展開していくとした。

TS(Trusted Society)では、画像解析技術を用いたシティセキュリティによる新たな需要創出や、需要予測技術や物流最適化技術を活用したソリューションを提案。HL(Healthy Living)では、電子カルテのクラウド化に加えて、データを活用した知見のデジタル化、医療機関の業務改革などを促進。SM(Sustainable Manufacturing)では、SCMとECMの融合により、設計と製造を一体化した新たな仕組みを提案しているという。

画像解析を活用したソリューション、サプライチェーン関連、顧客エンゲージメント領域などが、Verticalオファリングの実績として上がる一方で、医療機関向けデータプラットフォームなど、苦戦しているオファリングもあるという。「医療機関向けデータプラットフォームは、今後の需要があると見ている。温存しながら、次のフェーズに持っていくことを考えている」とした。

なお、オファリングの新規開発を進める一方で、売れないオファリングの取捨選択はタイムリーに行い、入れ替えは頻繁に進めているという。

「Verticalオファリングは、オンクラウドのアプリケーションを中心に展開することで、機能拡張を容易にし、付加価値を恒久的に高めることができる。1対nの関係性により、タイムトゥマーケットの改善にもつなげている。複数のお客さまに速く、新たな機能を提供できる。だが、これまでの3年間を振り返ると、Verticalオファリングの事業規模は、さらに成長させることができたのではないかという反省がある」と振り返った。

一方、Fujitsu Uvanceでは、業務特化型のAIエージェントによる提案を加速する考えを示した。

高橋副社長は、「富士通が持つ業務の知見を生かすとともに、ガードレールなどの富士通研究所が持つ技術を組み合わせて、AIエージェントの安全な活用を促す。企業内でのAIエージェントの利用だけでなく、企業間でもAIエージェントがつながり、アウトプットを出していくことになる」と説明。

具体的な事例として、大手製造業では、AIエージェントをBCPや災害対応に活用し、被害状況を可視化するだけでなく、対策も提示することで、サプライチェーン全体のレジリエンスを強化しているケースや、複数の医療機関において、Healthy Living Platform上にヘルスケア特化型AIエージェント基盤を構築し、経営効率化と安定的な医療サービスの提供体制を支援する提案を行っていることを紹介した。

「AIエージェントの浸透により、『Services as Software』と呼ばれる市場が台頭してくる。人が担ってきた高度なサービスを、AIが自動化し、ソフトウェア化し、成果ベースで価値を提供する新たな市場であり、ソフトウェアを活用することで価値を創出するSaaS市場が縮小することになる。2035年までの10年間で300兆円の市場が形成されるとの予測もある。富士通は、この市場を形成し、リードしていくことになる」との姿勢を示した。

モダナイゼーション

モダナイゼーションへの取り組みについては、富士通 執行役員副社長 COO(サービスデリバリー担当)の島津めぐみ氏が説明。「レガシー資産からの脱却を図るモダナイゼーション市場に、2023年から富士通が本格展開して以降、各社が参入し、市場規模は1兆円を超えている。レガシー資産がAI活用の障壁となっており、これを突破するためにも、お客さまのモダナイゼーションへの取り組みが加速している」と市場動向を分析しながら、「国内レガシーモダナイゼーション市場においては、富士通は26%のシェアを獲得し、国内トップとなっている」と述べた。

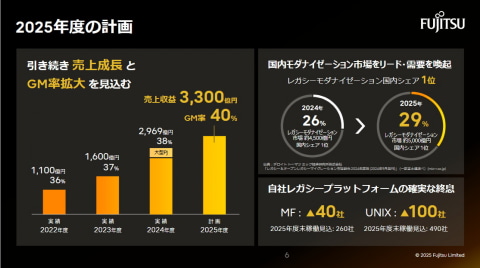

2025年度のモダナイゼーション事業の売上収益は前年比11%増の3300億円、グロスマージン率は2ポイント上昇の40%を目指す。「引き続き、力強い成長を見込んでいる。パイプラインの積み上げは目標を超えている。計画達成の確度は高い。国内市場におけるシェアを29%に拡大しながら、レガシープラットフォームの終息に向けた取り組みを進める」と述べた。

また、「メインフレームやUNIXによる自社レガシープラットフォームの終息も確実に進捗している」とした。2025年度末の富士通製メインフレームの稼働台数見込みは260社、富士通製UNIXサーバーは490社と予測している。

なお、島津副社長は「2022年2月に、富士通はメインフレーム事業の終息を発表したが、発表の仕方が一方的であり、お客さまの立場を考えた目線が足りなかったと反省している。一部のお客さまからは『どうしてくれるんだ』という声も挙がった」とコメント。「だが、これがモダナイゼーション事業をやっている社員の原動力になった。さまざまなツールを急いでそろえ、マイスターをそろえ、講演などを通じた正しい情報の発信に努めた」と振り返った。

富士通では、モダナイゼーション事業における「競争の源泉」として、「サービス」、「エンジニア」、「ナレッジ」の3つを位置づけているが、これに加えて、2025年度は、「価値向上」、「市場拡大」を重点強化施策に掲げた。

「価値向上」では、モダナイゼーションアクションプランニングを用いて、経営視点のグランドデザインを提案する「コンサルティング連動」、モダナイゼーションプロジェクトに必要なエンジニアを、最適にアサインする「エンジニア最適化」、Fujitsu Kozuchiを活用して、モダナイゼーションプロジェクトの効率化、高度化を図る「富士通独自の生成AI実装」の3点に取り組む。

「Kozuchiを活用することで、設計書がないシステムにおいても、人が理解しやすい設計書を自動生成することができ、モダナイゼーションプロジェクトを正しく実行できる。さらに、デリバリーの全工程に生成AIを適用し、2~3割の効率化を目指している。生成AI前提の新デリバリーモデルへの変革を、業界をリードして推進していく」とした。

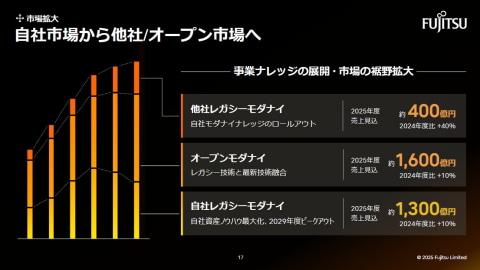

「市場拡大」では、モダナイゼーション事業の範囲を、他社レガシーやオープン市場にも拡大し、新たな成長機会を追求することを目指す。

「自社レガシーによるモダナイゼーション領域は、2029年度にはピークアウトを迎える。だが、価値向上施策と、自社レガシーで培ったナレッジを組み合わせて、他社およびオープン市場にもモダナイゼーション事業を展開していく。これにより、この分野における富士通のシェアをさらに拡大していく」という。

2025年度の売上収益見通しは、自社レガシーによるモダナイゼーションが1300億円としているが、他社レガシーモダナイゼーションで400億円、オープンモダナイゼーションで1600億円を見込んでいる。

モダナイゼーションは、インフラやミドルウェア、アプリケーションのすべてを一気に再構築する「リビルド」、インフラだけをメインフレームからクラウドに刷新しながらも、アプリケーションはCOBOLのままとする「リホスト」、インフラを刷新して、アプリケーションはJavaに変換する「リライト」があるが、「リビルドが50%を超えている。リライト、リホストが残り半分ずつである。だが、リビルドしても、AI活用はまだ先であるとか、別のシステムでAIを活用するというケースも多い」などとし、モダナイゼーションの現状を示した。

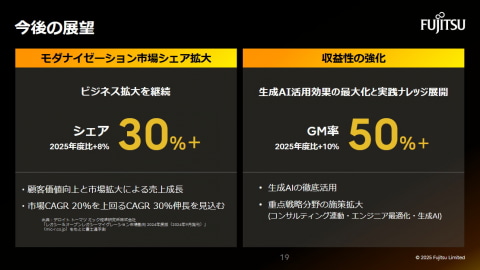

また、今後の方針として、モダナイゼーション市場におけるシェアを30%以上に拡大するほか、グロスマージン率を50%以上に高める計画も示した。「市場全体の平均成長率の20%を上回る30%の伸長を見込む。また、生成AIの活用と実践ナレッジの活用で収益性を強化する」とし、「モダナイゼーション事業は、次のビジネスステージの駆動力となり、成長を続けることになる。富士通のモダナイゼーションは、イノベーションの出発点ととらえ、絶えず変革し、お客さまとともに未来を創造する」と語った。

コンサルティング事業

コンサルティング事業への取り組みについては、富士通 執行役員副社長 CRO、コンサルティング担当の大西俊介氏が説明した。

「富士通にとって、Uvanceやモダナイゼーションが主菜だとすれば、Uvance Wayfindersによるコンサルティング事業は副菜ではなく、スパイスである。コンサルティング能力の拡充によって、成長ドライバーを加速していく役割を持つ」と位置づけた。

また、Uvance Wayfindersにおいては、日本のみならず、米国、欧州、オセアニアの各地域において、業務エキスパートの採用を加速していること、注力領域であるデータとAIを活用しながら、富士通の事業領域と連動した形で、業種の課題を解決する業務特化コンサルタントを重点的に拡充していることを示した。さらに、継続的な教育の実施により、営業部門やデリバリー部門のコンサルティング能力を向上させ、「富士通全体でのケイパビリティを高めている」とした。

加えて、Enterprise Agentic Foundationを通じて、AIをフル活用したコンサルティングを強化。「人のトランザクションをベースとしたシステムではなく、エージェントが機動的に動作するアーキテクチャにしなくてはならない。セキュリティにおいても、攻撃者がAIを活用するのであれば、こちらもAIを活用しなくてはならない。富士通はビジネスとテクノロジーの組み合わせによる垂直統合アプローチが可能であり、こうした提案に強みを発揮できる」と語った。

具体的な事例として、米大手自動車会社では、モノ売りではなく、WayfindersによるSCM構想の策定から参画。業種や業務の知見を組み合わせて、サプライチェーンの構造的な課題を抽出し、AIによる解決策を提示した。商談価格は平均の2.5倍に達したという。

メインフレームユーザーであった国内製造装置メーカーでは、Wayfindersにより、顧客企業の役員とともに、業務DXや全社デジタルツイン構想の策定を実施。生産、調達、出荷に関わる業務の変革に取り組んだという。商談価格は平均の2倍以上となり、その後も数億円規模の複数の案件を獲得しているとのことで、なかには粗利が6割を超える案件も出ているとした。

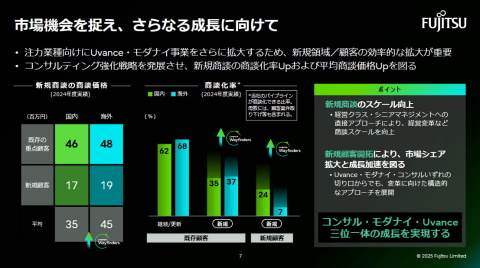

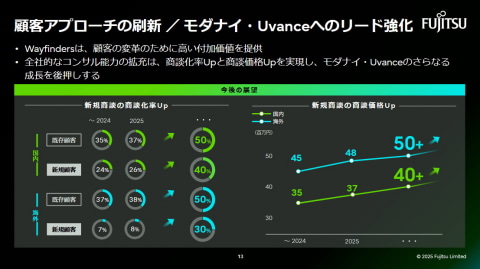

大西副社長は、「既存重点顧客の新規商談価格は5000万円弱となっているものの、新規顧客の商談価格は2000万円弱であり、1000万円を切っている商談は3割を超えている。また、新規商談の商談化率は既存顧客であっても4割弱である。ただ、そのうち、競合に負けているのは10~15%であり、むしろ重視しなくてはならないのは、お客さまが案件を取り下げる、中断する、富士通がリソースを割けずに提案の機会を失うといったことが、3~4割もある。お客さまの変革のモチベーションを高めていくことで、商談化率を高めることができる」と語った。

また、「変革に対するモチベーションを持続させていくためには、変革の道筋をドラマチックに仕立て、変革をナビゲートするストーリーテラーが必要である。変革を一緒になって進める変革請負人の存在が必要になる。この役割を担うのがコンサルタントになる」とも述べた。

富士通が持つモダナイゼーション顧客基盤や、Uvanceの商品力を最大限に生かすために、コンサルティングアプローチを強化する姿勢を強調。テクノロジーに裏打ちされた「落とし所」を提案できることを、富士通のコンサルティング事業の強みに挙げた。

今後は、商談化率の向上と、新規商談案件の商談価格の向上を目指すことを指標に掲げ、将来の目標として、商談化率では国内既存顧客で50%、国内新規顧客で40%、海外既存顧客では50%、海外新規顧客で30%を目指す。また、新規商談価格は、国内で5000万円以上、海外では4000万円以上を目指す。

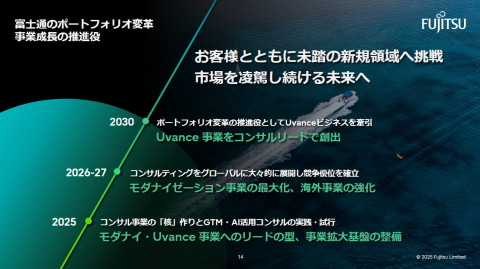

さらに、今後のコンサルティング事業の方向性についても触れ、2025年にモダナイゼーション事業とUvance事業のリードにつなげる「型」を構築し、事業拡大の基盤を整備するほか、2026年~2027年にかけては、モダナイゼーション事業の最大化と、海外事業の強化をサポート。2030年にコンサルティングリードによって、Uvance事業を創出する体制へと強化する考えを示した。

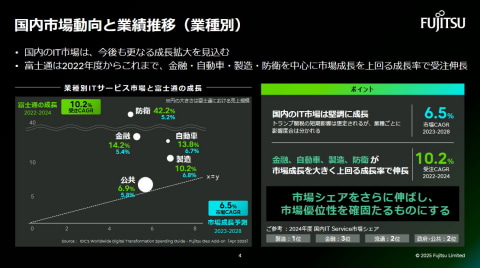

なお、国内ITサービス事業の現状についても言及。市場全体が、2028年までに6.5%の年平均成長率であるのに対して、富士通は2024年度までに10.2%を維持。「金融、自動車、製造、防衛を中心に、市場成長を大きく上回る成長率となっている。これを支えてきたのがUvanceとモダナイゼーションである。成長軌道には力強さがあり、ポートフォリオ変革を着実に進行していく」と語った。

テクノロジー戦略

テクノロジー戦略を説明したのは、富士通 執行役員副社長 CTO、システムプラットフォーム担当のヴィヴェック・マハジャン(Vivek Mahajan)氏である。「富士通は、2021年からAIを中心とした戦略を実行している。また、Made in Japanの技術を大切にしてきた。これが富士通の成長を支えている」と前置きし、AI、Converging、Data & Security、Computing、Networkを、「5 Key Technology Areas」として注力していることをあらためて強調した。

今回の説明では、そのなかから、AIとComputingに時間を割いて説明した。

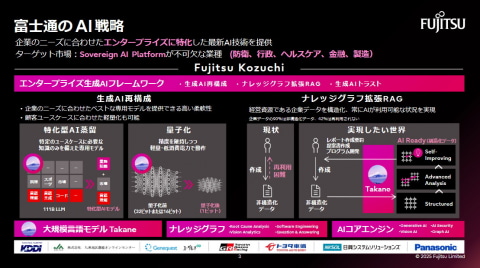

AIについては、「富士通のAIは、エンタープライズに特化したものであり、お客さまが持つデータを活用でき、セキュリティに優れ、業務にあわせてチューニングできる点が特徴である。防衛や行政、医療、金融、製造など、ソブリンAIが不可欠な業種においても、富士通は強みを発揮できる」と述べた。

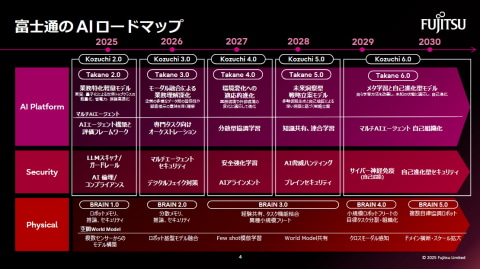

ここでは、AIに関するロードマップを公表。富士通のAIである「Kozuchi」と、大規模言語モデルである「Takane」は、毎年、バージョンアップを行い、2029年には、「Kozuchi 6.0」と「Takane 6.0」にまで進化。Kozuchiは、AIエージェントをさまざまな業界で利用できるようにするとともに、AIエージェント同士の連携を推進。Takaneは業務特化型モデルとして発展することになるという。また、今後の進化が期待される領域として、フィジカルAIにも言及。工場や店舗などでの利用を想定し、ロボットによるAI活用の進化を目指す。現在は「BRAIN 1.0」だが、2030年には「BRAIN 5.0」に進化する。

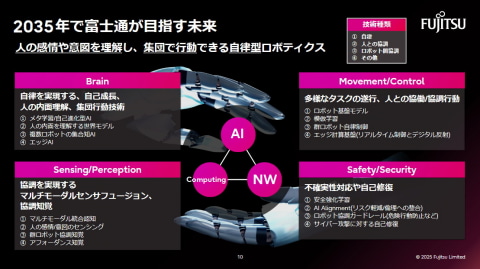

フィジカルAIに関しては、2035年に富士通が目指す未来についても言及。「AI、Computing、Networkの3つの技術を同時に持っている企業は少ない。フィジカルAIの広がりによって実現されるロボティクスの世界においては、この3つの技術が大切である。脳、センシング、セキュリティが差別化になり、富士通が得意とする技術が生かせる。富士通が物理的なロボットを作ることはしない。ロボットメーカーとの連携によって、人の感情や意図を理解し、集団で行動できる自律型ロボティクスを実現する」と述べた。

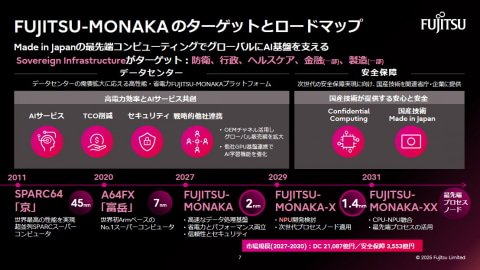

Computingでは、「FUJITSU-MONAKA」の取り組みを紹介した。

FUJITSU-MONAKAは、Armv9-A Architectureをベースに、自社設計のマイクロアーキテクチャを採用。低電圧技術などの富士通独自の技術により、高性能と省電力を両立した次世代国産プロセッサと位置づけられている。Supermicroとの協業により、FUJITSU-MONAKAを搭載したデータセンター向けサーバーを同社から販売するほか、富岳NEXTのCPUには、FUJITSU-MONAKA-Xの搭載が見込まれていることにも言及。また、NVIDIAやAMDとの協業も進めており、GPUの連携によるAIシステムの実現や、革新的なコンピューティング基盤の共同開発を行うという。

2027年には、2nmのFUJITSU-MONAKAを投入。2029年には1.4nmのFUJITSU-MONAKA-Xを投入する予定だ。また、2031年には、最新プロセスを用いながら、CPUとNPUを融合したFUJITSU-MONAKA-XXの市場投入を計画している。

「FUJITSU-MONAKAは、Made in Japanの最先端コンピューティングであり、グローバルにAI基盤を支えるものになる。ハイセキュリティのインフラを構築でき、ソブリンインフラをターゲットに展開することができる。データセンターの需要拡大に応えるほか、次世代の安全保障実現に向け、国産技術を関連省庁および企業に提供していくことになる。米国発でもなく、中国発でもなく、日本発の技術としてグローバルに展開することもできる」と自信を見せた。

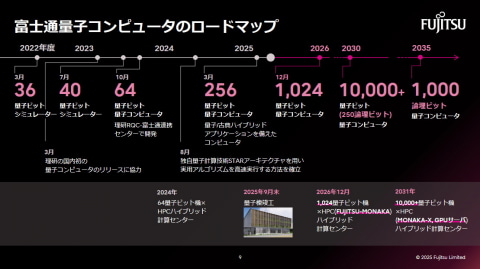

また、量子コンピューティングについては、2025年4月に発表した新たなロードマップにおいて、2030年に1万量子ビット(250論理ビット)の量子コンピュータを開発し、2035年には1000論理ビットの量子コンピュータを開発することを公表。「チャレンジングなロードマップを発表した。これと同時に、誤り訂正技術、STARアーキテクチャ技術、量子アプリケーション技術にも力を注ぎ、HPCと量子コンピュータの連携にも挑む。素材発見やプロセスシミュレーション、製品開発などの分野において、量子コンピュータに対する期待は高い。お客さまが活用できる世界の実現に取り組む」と語った。